John Clellon Holmes: Der Saxophonist

John Clellon Holmes: Der Saxophonist

New York, 1944: An der Columbia University treffen drei junge Männer aufeinander, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass sie einmal die amerikanische Literatur maßgeblich beeinflussten sollten: William S. Burroughs, Allen Ginsberg und Jack Kerouac. Mit ihren Namen wird kurz darauf das Wort von der »Beat Generation« untrennbar verbunden sein; bereits 1948 verwendete Kerouac seinem Freund John Clellon Holmes gegenüber die Wendung »We are a beat generation«. Dieser rekurrierte im November 1952 im New York Times Magazine darauf mit seinem Artikel »This Is the Beat Generation«:

»The wild boys of today are not lost. Their flushed, often scoffing, always intent faces elude the word, and it would sound phony to them. For this generation conspicuously lacks that eloquent air of bereavement which made so many of the exploits of the Lost Generation symbolic actions. Furthermore, the repeated inventory of shattered ideals, and the laments about the mud in moral currents, which so obsessed the Lost Generation does not concern young people today. They take it frighteningly for granted. They were brought up in these ruins and no longer notice them. They drink to ›come down‹ or ›get high‹, not to illustrate anything. Their excursions into drugs or promiscuity come out of curiosity, not disillusionment.

Only the most bitter among them would call their reality a nightmare and protest that they have indeed lost something, the future. But ever since they were old enough to imagine one, that has been in jeopardy anyway. The absence of personal and social values is to them, not a revelation shaking the ground beneath them, but a problem demanding a day-to-day solution. How to live seems to them much more crucial than why. And it is precisely at this point that the copywriter and the hot-rod driver meet, and their identical beatness becomes significant, for, unlike the Lost Generation, which was occupied with the loss of faith, the Beat Generation is becoming more and more occupied with the need for it. As such, it is a disturbing illustration of Voltaire's reliable old joke: ›If there were no God, it would be necessary to invent Him.‹ Not content to bemoan His absence, they are busily and haphazardly inventing totems for Him on all sides...

In the wildest hipster, making a mystique of bop, drugs and the night life, there is no desire t shatter the drugs and the night life, there is no desire to shatter the ›square‹ society in which he lives, only to elude it. To get on a soapbox or write a manifesto would seem to him absurd.... Equally, the young Republican, though often seeming to hold up Babbitt as his culture hero, is neither vulgar nor materialistic, as Babbitt was. He conforms because he believes it is socially practical, not necessarily virtuous. Both positions, however, are the result of more or less the same conviction -- namely that the valueless abyss of modern life is unbearable.«

Mit diesem Aufsatz war das Etikett der Beat Poets in der Welt und wurde allgemein kennzeichnend für eine ganze Generation in den fünfziger Jahren, die sich weltweit als Bohemians, ob in Paris als Existentialisten im schwarzen Rollkragenpullover oder in Manhattan als mit Drogen experimentierende Beatniks, sahen. Mit »Beat« war man auf der Höhe der Zeit; Jack Kerouacs Kultroman On The Road (1957) transportierte das Lebensgefühl vieler junger Menschen. Mit ihrer an den Jazz angelehnten Ästhetik, jenseits des amerikanischen Mainstreams, dem Enthusiasmus ihrer Performances und einer anarchischen Lebensweise trugen die Beatpoets viel zum Selbstverständnis ihrer Generation bei.

Ihre Begeisterung für die Musik des Bebop von Musikern wie Charlie Parker, Dizzie Gillespie, Clifford Browne, Max Roach, Bud Powell und Lenny Tristano war allen Beatpoets eigen. John Clellon Holmes (1926-1988) lieferte 1958 mit dem Roman The Horn d e n Jazzroman der Beatgeneration. 1963 erschien der Roman in der Übersetzung von Horst Dölvers und Werner Burkhardt bei Rowohlt, 1989 im Reprint im Augsburger Maro-Verlag.

Sich eng an der Lebensgeschichte Charlie Parkers orientierend erzählt der Roman vom Leben und Sterben des Saxophonisten Edgar Pool, von den kleinen Verhältnissen, aus denen er stammt, von den ersten musikalischen Gehversuchen in den Big Bands und den Schwierigkeiten, sich dort zu behaupten, die allmähliche Anerkennung im Kollegenkreis und schließlich der Durchbruch und der Aufstieg zum gefeierten Star, die Gefährdungen durch Alkohol, Drogen und eine nicht geringe Selbstgefälligkeit, die zunehmende Entfremdung von der Kunst und von den musikalischen Gefährten bis hin zum unaufhaltsamen Abstieg, mündend in das letzte Konzert in St. Louis. »Der Autor weiß, wovon er schreibt«, heißt es im Nachwort von Werner Burkhardt, »und so gelingt ihm das Bild einer Epoche, in der der Jazz aufhört, Musik zum Tanz und zur Unterhaltung zu sein, in der er sich der Kunstmusik nähert und immer weiter vom breiten Publikum entfernt«.

John Clellon Holmes: Der Saxophonist. Roman. Maro, Augsburg 1993. 203 Seiten, 16 €

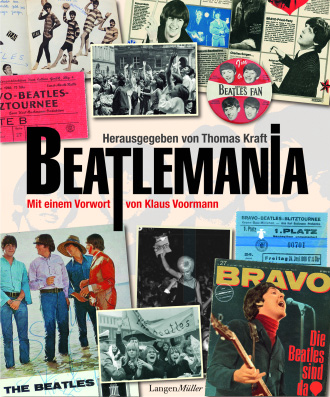

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.