Wahlverwandtschaften. Thomas Bernhard und die Pop-Literatur

Wahlverwandtschaften. Thomas Bernhard und die Pop-Literatur

Thomas Meinecke hat seine erste Seminararbeit über ihn geschrieben, Eckhart Nickel über ihn promoviert – unter dem Titel „Flaneur. Die Ermöglichung der Lebenskunst im Spätwerk Thomas Bernhards“ (1997) –, Elke Naters findet ihn schlicht „göttlich“, Christian Kracht zählt ihn nach eigenen Angaben in großen Teilen zur "komplementaer-funktionalen" Literatur seiner eigenen Texte, Rainald Goetz erwähnt ihn nicht weniger als dreißig Mal in „Abfall für alle“, seinem Tagebuch des Jahres 1998, und Benjamin von Stuckrad-Barre schrieb 2001 sogar eine mit ironischen Brechungen arbeitende, zwanzigminütige Variante des Bernhardschen Dramoletts "Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen", die in der Aufführung des „Berliner Ensembles“ mit Harald Schmidt als Claus Peymann und Manuel Andrack als Hosenverkäufer in den Hauptrollen für Furore sorgte.

Es gibt nicht viele Autoren, die bei der jüngeren Generation noch eine Rolle spielen. Thomas Bernhard hingegen gilt bei vielen als der Prototyp einer künstlerischen Existenz, die sich ausschließlich dem eigenen Werk verschrieben und mit beispielloser Verve und Leidenschaft die Arbeit und das Spiel mit der Sprache betrieben hat.

Einen Prosa-Text von Thomas Bernhard identifiziert selbst der gelegentliche Leser bereits nach kurzer Zeit. Diese meist absatzlosen Texte mit ihren lange um einen Gedanken oder eine Idee mäandernden Sätzen erscheinen ähnlich wie der exzessive Gebrauch des Konjunktivs gleichsam als literarische Markenzeichen dieses großen Stilisten.

Darüber hinaus etikettierten ihn Germanisten und Kritiker viele Jahre lang als finsteren Misanthropen, dessen erzählende und dramatische Texte eine einzige Tirade gegen Österreich im allgemeinen und Salzburg im besonderen, Intellektuelle, Politiker, Katholiken, Kollegen und gelegentlich auch Frauen darstellten – neben einem anscheinend sorgsam kultivierten Selbsthass und einer Lebensangst, die durch wenige „Lebensmenschen“, einem geradezu manischen Antrieb zum Häuserbau und einer peniblen Alltagsordnung austariert werden konnte.

„Der unterschwellige Irrationalismus in Bernhards Prosa“, heißt es schon 1970 in einem Aufsatz von Jens Tismar, „trifft dann mit einem sozialen Desinteresse mancher Leser zusammen, die ihre unreflektierte Zivilisationsscheu (...) in eine Klause tragen und (...) die finstere Welt betrachten. Für diese anvisierte Lesergemeinde ist Bernhards Prosa Bestätigungsliteratur.“

Daneben etablierten sich zahlreiche Zuschreibungen, die mit Bernhards Person und Werk in schöner Einmütigkeit kolportiert wurden: Einsamkeit und Isolation, Misstrauen und Melancholie, Geschichtenzerstörung und eine substantielle Wut auf alles und jeden. Bernhards Lust am Skandal verstellte für manchen den Blick auf das Werk, der Mensch Bernhard, ohnehin erkennbar aus dem Autobiographischen schöpfend, schien den Künstler in die Ecke zu drängen.

Es soll nicht geleugnet werden, dass Bernhards Widerständigkeit, persönlich und literarisch, zweifellos auch wahrgenommen wurde, und es wäre eine krasse Fehleinschätzung, wenn man einer jungen Autorengeneration das alleinige Verdienst einer Neubewertung dieses Werkes anrechnen würde. Und doch ist es signifkant, dass gerade die als Pop-Autoren bezeichneten Schriftsteller im Bernhardschen Werk eine spezifische Ausformung stilistischer Brillanz erkennen und für sich fruchtbar zu machen versuchen. Was Bernhard als lebensbejahende Sehnsucht, aber auch als Reflex auf seine Erfahrungswelt mit Ironie, Humor und Haltung literarisch zu fassen versucht hat, imponiert diesen Autorinnen und Autoren, die ihrerseits seine Poetik, die in manchem an Adalbert Stifter erinnert, mit ihren Möglichkeiten für das 21. Jahrhundert umzusetzen versuchen.

Ingeborg Bachmann schrieb 1969 über Thomas Bernhard: "In all den Jahren hat man sich gefragt, wie wird es wohl aussehen, das Neue. Hier ist es, das Neue." Eine Generation später verlief diese Aneignung nicht ganz so widerstandslos. So beschreibt Rainald Goetz in seinem Tagebuch zwischen Bemerkungen zu Bodo Kirchhoff und Arabella Kiesbauer, wie er die Lektüre von „Beton“ (1982) erlebte:

„Das mochte ich damals nicht, wie es erschien, 1982, keine Ahnung warum. Max hat es mir schon oft empfohlen. Plötzlich funktioniert es auch bei mir. Naturgemäß war die Finsternis noch die größte. Schreibt Bernhard. Ich habe damals die selbstbezügliche Struktur des Textes, die mich jetzt so anspricht, wahrscheinlich nicht mitgelesen. Daß Bernhard, in dem er diesen Satz schreibt, mit einem unglaublichen Vergnügen feststellt, daß er als einziger berechtigt ist, diesen allerplattesten Bernhard-Satz zu schreiben. Weil er alles erfunden hat. Weil es ihm gehört. Und weil er es auf die letzte Plattitüde ebenso runterreduzieren darf wie weiterentwickeln, aber eben wirklich nur er, nur er darf so schreiben. Und das macht irrsinnig gute Laune, dieses Selbstbewußtsein, diese Wahrheit.“

Ein anderer, Thomas Meinecke, verfiel der Bernhardschen Diktion rückhaltloser:

„Ohne Thomas Bernhard hätte ich, in den späten Siebzigerjahren, überhaupt nicht selbst zu schreiben angefangen. Ich war zunächst sein Stimmenimitator. Er machte mir klar, dass Schreiben, ohne genialische Gesten, poetisch gespreizte Erzählbewegungen, nie zuvor dagewesene Formulierungen und ähnliche so genannter Originalität verpflichtete Chimären mehr, große Kunst sein konnte: Im Repetitiven, im Groove, in der unglaublich heiteren Musikalität seiner Texte. Mozart sozusagen.“

In diesen Einlassungen klingen bereits jene Komponenten an, die Bernhard für jüngere Autoren so spannend erscheinen lassen. Es ist die Musikalität der textlichen Komposition, dieses eminente Formbewusstsein, die Lust am Sätze bauen und die Gewissheit, als neuer Autor die Bühne des Literaturbetriebs nicht als romantisches Originalgenie betreten zu müssen, sondern auch als exzellenter Musiker, gut sortierter Archivar und Erinnerungskünstler eine Chance zu haben.

In der Beschäftigung mit der eigenen Herkunftsgegend und dem Alltäglichen hat Bernhard zudem die Einstiegshürde für manchen Autor deutlich heruntergeschraubt, so zum Beispiel für Andreas Neumeister, der sich bei seinem Debüt „Äpfel vom Baum im Kies“ (1988) über seine Starnberger Erfahrungswelt durch Bernhards autobiographisch orientiertes Schreiben ermutigt sah. Seine kleinbürgerliche Herkunft, seine Schrulligkeit und sein Erlebnisfundus, aus dem er zeitlebens schöpfte, machten ihn sympathisch und nachahmenswert.

„Ich fand an der Popliteratur immer sehr interessant“, so der Autor Sven Lager, „dass man sich wieder auf das beschränkt, was man weiß. Dass man über das schreibt, was man selbst erfahren hat, nicht darüber, was sein könnte oder was mit den anderen ist.“ In diesem Bekenntnis könnte der Begriff „Popliteratur“ auch problemlos durch „Thomas Bernhard“ ersetzt werden.

Wie nah Bernhards Texte und die mancher Pop-Autoren oft noch beieinander liegen, wäre zum Beispiel an einer kurzen Erzählung aus Thomas Meineckes Sammlung „Mode & Verzweiflung“ mit dem Titel „Schreckliche Irrtümer“ (1983) zu illustrieren:

„Aber dann hat Wilfried den Text zu dem Foto vorgelesen, und da stand, daß Arno Breker keine Ruhe gab, bis die hübsche Hochsprung-Olympiasiegerin und der lebende Beweis, daß Leistungssport weiblicher Schönheit durchaus keinen Abbruch tun muß, wenngleich er es meistens doch tut, so Wilfrieds augenzwinkernde Anspielung auf die russischen Wuchtbrummen, aber wir wollen nicht immer gegen die Russen losziehen, also da stand, daß Arno Breker, und wer erinnert sich nicht an Arno Breker, den beliebten Bildhauer vergangener Zeiten, der heute in französischen Homosexuellen-Kreisen hoch im Kurs steht, kein Wunder, so Wilfried, der die Franzosen nicht mag, aber wir wollen nicht abschweifen, in der Zeitung stand, daß Arno Breker, von dem wir gar nicht wußten, daß er überhaupt noch lebte, wir ahnen wohl gar nicht, wer alles noch lebt, so Wilfried, der endlich weiterlesen soll, daß Arno Breker keine Ruhe gab, bis Ulrike Meyfarth nackt vor ihm stand, und naturgemäß nackt, Modell stand.“

Gerade in Meineckes Anfängen wie in “Mode & Verzweiflung” (1986) oder “Holz” (1988) ist die Anlehnung an die Bernhardsche Formensprache unverkennbar. Das Repitative, Rhythmische, dezent Ironische und in seiner Unbedingtheit letztlich auch Radikale seines Schreibens hat hier ganz offenbar eine Fährte vorgespurt, der auch Autoren wie Neumeister und Goetz gefolgt sind. Bernhards handlungsarme, philosophisch-reflexive Prosa mit ihrer faszinierenden, höchst ausdrucksstarken Musikalität – und da ist es letztlich egal, ob es um elektronische Musik oder Mozart geht – wurde zum literarischen Koordinatensystem, in dem man sich zu bewegen traute.

„Das Wort Pop setzt auf Wiederholung. Und Klang“, sagt Andreas Neumeister und verweist zurecht darauf, dass es dabei nur auf die richtige Dosis ankommt. Zuweilen übertreibe es Bernhard mit seinen Manieriertheiten und wirke dadurch längst nicht mehr so lässig, cool und in sich ruhend, wie er in vielen Fernsehinterviews, zum Beispiel mit Krista Fleischmann, erschien.

Nicht der Gebrauch des Konjunktivs an sich, wie ihn Georg M. Oswald in „Lichtenbergs Fall“ (1997) und Andreas Maier in „Wäldchestag“ (2000) exerziert haben, verlockt die Kollegen, sondern die Künstlichkeit des Verfahrens. Hingegen beachte man den Sammeleifer, mit dem Mode, Musik, Diskurse, Aktionen und Alltag flächendeckend eingefahren werden – man denke nur an die vielen Listen und Kompendien, die gerade Goetz und Neumeister angelegt haben, letzterer zum Beispiel in „Gut laut“ (1998), seine Autodiscographie, die – neben Listen mit Lieblingstiteln, Lieblingsbands, Charts und Songzeilen - von der Sozialisation eines Musikjunkies in „Mjunik“ erzählt, aufgesplittet in die Rituale und Hörerlebnisse, Discobesuche und Platteneinkäufe eines Sammlers.

Und Thomas Meinecke führt in „Musik“ (2004) den Meta-Diskurs, referiert Theorien über die „subversive, kosmetische Eleganz“ der Disco-Musik, kennt all ihre Protagonisten, seine Figuren durchstöbern Schallplattenantiquariate nach Raritäten und sammeln die angesagten Fanzines. Meinecke verknüpft mit dieser Hommage an eine Leidenschaft ein intellektuelles Puzzlespiel für alle (Post-)Feministinnen und Flugbegleiter.

Folglich korrespondiert dieses Erkenntnisinteresse mit einem Bewusstsein vom Umgang mit Sprache, die von ihrer Zweitverwertung, ihrer Materialhaftigkeit weiß und dies gezielt einsetzt und variationsreich weiterentwickelt. Die Präsenz der Medien und die daraus resultierende Verformung und Nutzbarmachung von Sprache wird hier kritisch und spielerisch zugleich reflektiert. Das Abgrasen der Oberflächen muss als empathischer Akt und als Nobilitierung aller zur Verfügung stehenden Perspektiven und Objekte gewertet werden.

Der immer wieder als Prädikat verstandene und eingesetzte Begriff der Authentizität würde von Bernhard und den Pop-Autoren gleichermaßen verlacht und verworfen werden. Die Welt ist Stoff, Sprache ist Material, herausfordernd formbar, mit Literatur im Sinne des Erfindens von Geschichten hat dies nur mehr wenig zu tun. Meinecke ist bekannt als literarischer Eklektiker, der in diesem Kontext gerne auf Flaubert verweist: „„Die Literatur wird mehr und mehr das Gebaren der Wissenschaft annehmen; sie wird insbesondere darlegend sein, was nicht heißen will didaktisch. Sozusagen Science-Fiction, wörtlich genommen.“

In diesem Sinne wird viel gelesen und gehört, zitiert und diskutiert. Meinecke ist eben ein besessener Quellenarbeiter, ein Philatelist der Codes und Matrizes, der Gebärden und Inszenierungen, der Quellen und Fragen. Das ganze Projekt, das 1998 mit „Tomboy“ seinen Anfang nahm und mit „Hellblau“ (2001) und „Musik“ seine Fortsetzung fand, spiegelt Meineckes Interesse an geschlechterspezifischem bzw. –konformem Verhalten im Kontext von Literatur und Musik immer auch in seinen politischen Dimensionen. Es entstehen zahlreiche Minireferate, blockweise Fragen anreißend oder bündelnd, weit mehr diskursiv als erzählend, viel O-Ton aus Büchern, Zeitungen, TV und dem Trash-Talk der Chatrooms, nicht selten kommen philosophische Größen von Nietzsche über Benjamin bis hin zu Feminismus und Postmoderne ausführlich zu Wort. So liest man diese Romane nicht wirklich als Romane, sondern als profunde, wenn auch etwas ausufernde Studien über den Soundtrack des Lebens.

„Das ist ja das Schöne an meinen Büchern“, sagte Thomas Bernhard, „ daß das Schöne überhaupt nicht beschrieben ist, dadurch entsteht es von selbst.“ Nicht nur Rainald Goetz spricht von seinem „gebrochenen Verhältnis zur Erzählung“, auch ein Christian Kracht arbeitet mit rudimentären Texten, Fragmenten der Wahrnehmung, bewusst auf Lücke gesetzten Formen, Auslassungen und handlungsarmen, scheinbar strukturschwachen Konstruktionen.

Während sich Goetz an Details abarbeitet, schreckt Kracht zurück, wenn, wie Bernhard 1971 in „Der Italiener“ (1971) schrieb, „nur in der Ferne irgendwo hinter einem Prosahügel die Andeutung einer Geschichte“ auftaucht und weicht vor allzu Konkretem zurück. Verhalten, lakonisch und kühl reagieren seine Erzähler und Figuren in „Faserland“ (1995) oder in „Der gelbe Bleistift“ (2000) und scheinen nur die eigene Verzweiflung kaschieren zu wollen. Diese offene Strukturen bieten sich als Versuchsanordnungen an, die weniger um Vereinbarungen und Verständnis – auf beiden Seiten – heischen, sondern eher als Suchbewegungen innerhalb eines unüberblickbaren Wahrnehmungsspektrums fungieren. In der formalen Umsetzung der gewonnenen Gedanken und Eindrücke eröffnen sich dann Optionen, Grenzen zu ziehen oder zu öffnen – ganz nach eigenem Gutdünken. Zitat, Abweichung, Wiederholung, Monolog, Schleife, Litanei – alles ist möglich, doch zu einem gültigen, sinnhaften Ende kommen Bernhards Texte ebenso wenig wie die der Popautoren. Es gibt viele Zettel und viele Skizzen im Kopf, die in der Welt wieder zu verschwinden drohen.

Der Künstler steht dem meist machtlos gegenüber. In der Befreiung der Sprache aus dem Korsett erzählerischen Sinns entdeckt sie ihre musikalische Basis. Was die Sprache mitteilt, ist der intensive Drang, sich mitzuteilen. Sehen, Denken, Schreiben – dieser gelegentlich zum Pathologischen neigende Dreiklang künstlerischer Existenz umschreibt den Nukleus des Bernhardschen Kosmos in seiner heiter-kreativen wie auch zwanghaften Dimension.

Bernhard war ein schwerer Arbeiter, der ständig um- und einarbeitete und Einzeltexte konvolutartig zusammenfasste. In "Verstörung" (1967) taucht ein zurückgezogen lebender Industrieller auf, der seine philosophische Studie so lange überarbeiten will, bis "nur ein einziger Gedanke übrig" bleibt. "Wenn ich auch alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, vernichtet habe", heißt es, "habe ich doch die größten Fortschritte gemacht."

Der selbsternannte „philosophische Aasgeier" Bernhard sitzt in einer Filmaufnahme auf einer mallorquinischen Hotelterrasse und behauptet: "Die großen Spaßmacher der Geschichte sind die Lachphilosophen Immanuel Kant und Arthur Schopenhauer.“ Elke Naters hat diesen Film wohl auch gesehen, ihr erschien Thomas Bernhard „ruhig und lässig, sehr charmant und lustig, sah sagenhaft gut aus, war tadellos lässig gekleidet und sagte unter anderem so kluge und richtige Dinge wie: `Wenn man darüber nachdenkt, was man schreiben soll, dann ist schon was falsch.“

Das haben wohl auch Christian Kracht und Eckhart Nickel so empfunden, als sie für ihr Reisebuch „Ferien für immer“ (1998) durch die Welt reisten und dabei, so Nickel, „Bernhards Geisteswitz über uns schwebte und seine Einstellung zum Reisen, Denken und Lesen, dieser fröhliche und philosophische Wahnsinn, und der Umstand, daß am Ende ohne den Humor seiner Werke das Leben wie auch das Schreiben einfach schwerer zu ertragen wäre“.

In seiner Dissertation setzt Nickel vor allem im Hinblick auf Bernhards zentrales Werk „Auslöschung“ (1986) den Begriff des Geistesdandys, der als Lebenskünstler aus jeder Misere durch die Kraft seiner Phantasie Perspektiven verschieben und das Leben „ästhetisch wieder veredeln“ könne. Seine lebensbejahende Kraft und seine Autonomie besäßen „die Fähigkeit zur phantasievollen Improvisation des Selbst“, die letztlich ein humoristisches Verfahren sei. Der Stimmenimitator Bernhard gleiche dabei einem literarischen Tonsetzer, der verzweifelt versuche, mit Kreativität und Phantasie die Welt zu ertragen.

Auch Rainald Goetz, dessen fiktive Doktorarbeit „mit Luhmann über Bernhard auf Adornos Proust“ kommen wollte, rückt aus seiner Sicht nochmals die Dinge zurecht: „Das ist das ewige Dilemma dieser Walser-Literatur, die so sehr Leben und realistisch sein will: für mich ist und bleibt sie Papier. Und jeder halbe Satz von Bernhard, Kunst hoch zehn, ist Leben.“

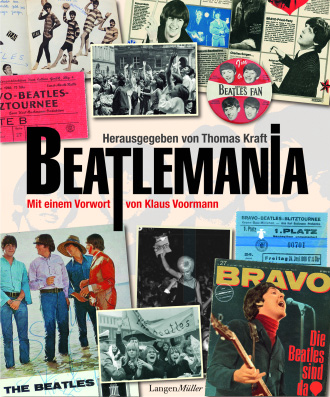

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.