Àxel Sanjosé: Hermetic Rock

Àxel Sanjosé: Hermetic Rock

Beobachtungen zur Dunkelheit in einigen Liedertexten der 70er und 8oer

Für Ulrich Schöner

Es war im Herbst 1980, ein Freund und ich hörten uns das neue Album von Black Sabbath an: "Heaven and Hell", das erste ohne Ozzy Osbourne, statt dessen mit Ronnie James Dio als Sänger (und Autor) und nicht nur deshalb eine Sensation. Es ist für mich das beste, das die Band jemals aufgenommen hat (Osbourne – längst wieder dabei und mittlerweile als Hauptdarsteller der eigenen Reality-Familien-Soap auf MTV endgültig zur mythologischen Figur avanciert – wird mir, sollte er diese Zeilen lesen, seine fucking Absolution gewiss erteilen).

Wir hörten zum hundertsten Mal das großartige Lied »Die Young« und stellten fest, dass wir eine Textstelle unterschiedlich deuteten. Die erste Refrain-Variation lautet: »Die young, die young / Can’t you see the writing in the air / Die young, gonna die young / Someone stopped the […]« – hier folgte ein Wort, das wir nicht eindeutig identifizieren konnten. Unzweifelhaft waren die Anfangslaute [f] und [e], doch es folgte noch irgendetwas, das vom Einsatz des Schlagzeugs übertönt wurde.

Wir entwickelten verschiedene Hypothesen zur Ergänzung: naheliegend »fake«, »faint« und »fame« (in diesen Fällen würde der frühe Tod jeweils das Ende der (Lebens-)Lüge bzw. der Ohnmacht bzw. des Ruhms bedeuten), »fate« (eine Vorstellung, die mir besonders gefiel: jemand habe das Schicksal zum Stehen gebracht), »faith« (was den Glauben zu einem unterbrechbaren, ergo dynamischen Prozess macht), »fade« (als Substantivierung zwar wohl ungrammatikalisch, aber auch nicht schlecht: das allgemeine Schwinden wäre aufgehalten) usw. Im Internet habe ich jetzt sogar »fall« gelesen (www.lyrics.rockmagic.net), was jedoch akustisch auszuschließen ist. Der Vinyl-Platte war kein Textblatt beigegeben, anders als nun bei der digital remasterten CD, in deren Booklet ich zwanzig Jahre später des Rätsels schlichte Lösung nachlesen konnte: »faire«.

Etwas vom Geheimnis ist trotzdem geblieben. Warum die altenglische Schreibweise? Und selbst wenn die Metapher des Jahrmarktes konventionell sein mag – wer ist die ominöse Instanz (»someone«), die mit derartiger Macht ausgestattet ist, diesen Jahrmarkt – also letztlich: die Welt – zum Stillstand zu bringen? Und was hat es mit der in der Luft wie weiland an Belshazars Wand erscheinenden Schrift auf sich? Plötzlich erhält die scheinbar eindeutige Aussage des Liedtextes – ein Carpe diem, das zur Verweigerung des auf Askese und Langfristigkeit ausgerichteten kapitalistischen Leistungssystems auffordert (»So live for today / Tomorrow never comes«) – eine transzendent-numinose Komponente.

Stéphane Mallarmé verwendet in einem seiner rätselhaftesten Gedichte, dem berühmten »Sonett auf -yx«, ein Wort, das es im Französischen gar nicht gibt: »ptyx«. Im Altgriechischen (wo es auch nicht eben häufig überliefert ist) bedeutet es ungefähr ›Gefältel; etwas, das Falten wirft‹ – der Wortstamm taucht in Triptychon (›Dreigefaltetes‹) auf –, könnte also ein Gebirge meinen oder eine Schreibtafel, aber genau kann man sich nicht festlegen. Bei Mallarmé erfahren wir, dass es gar nicht anwesend ist: »au salon vide … nul ptyx«, und, in Klammern, auch warum: »(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx /Avec ce seul objet dont le Néant s’honore)«.

Auch hier also eine geheimnisvolle und offensichtlich mit Macht ausgestattete Figur, die Undurchschaubares vollzieht: ›Der Meister‹ (großgeschrieben) schöpft Tränen aus dem Styx und bedient sich dazu dieses »ptyx« – des einzigen Gegenstands, dessen das Nichts sich rühmt. Wer ist dieser Meister? Eine Art allegorischer Figur? Beim Tod handelt es sich, wie wir wissen, um einen Meister aus Deutschland, aber ist er hier gemeint? Oder der Autor selbst? Das Schicksal? Gott?

Weniger mythologisch, aber durchaus hierher gehörend erscheint »the blind man shooting at the world« in »Child in Time« von Deep Purple: eine unberechenbar gewordene Nemesis – »Bullets flying taking toll« –, die als geradezu potenziertes Verhängnis waltet: Selbst die Querschläger des blinden Schützen sind unabwendbar: »And wait for the ricochet«. Hat er mit den Mächten zu tun, die in Günter Eichs »Lesen im Gewitter« die »Texte, gestetzt« haben, »um deine Verfolgung zu regeln«? Mit den blinden Bettlern, die bei Salvador Espriu bedrohlich mit ihren Stöcken an den Zäunen entlangfahren, unter ihnen »el vell cec / que s’ho mirava tot des de les plagues dels ulls« (›der alte Blinde, der alles beobachtete aus den Augenwunden‹, Llibre de Sinera: VII)?

Wir werden es nicht erfahren, schon weil die zitierten Wesenheiten nicht eindeutig definierbar sind. Und diese unüberwindbare Rätselhaftigkeit ist ja gerade eines der Merkmale hermetischer Lyrik. Mit dem Attribut hermetisch meine ich keineswegs die Tatsache, dass ein Gedicht, gemessen an normalsprachlichen Mitteilungen, »unverständlich« sei. Das träfe ja mehr oder weniger auf die gesamte »moderne Lyrik« zu (und im Grunde genommen auf jegliche Lyrik – wer versteht schon wirklich z.B. den »König in Thule« oder »The Tyger«). Das Spezifische an hermetischen Gedichten ist, dass sie Strukturen aufweisen, die eine Entschlüsselbarkeit vermuten lassen – nur, dass dem Leser der Schlüssel fehlt. Während in anderen, ›nicht-hermetischen‹ Texten wie etwa »Das große Lalula« oder »Voyelles« bei aller Abweichung vom kommunikativen Sprachstandard diese Vermutung gar nicht aufkommt.

Außerdem besteht eine offensichtliche Affinität zwischen dem Änigmatischen und einem mehr oder weniger vagen Gefühl der Bedrohtheit. Das sprachlich Dunkle korreliert in der Wirkung durchaus mit dem physikalischen, und beides übt eine Faszination aus, die vielleicht mit dem tiefenpsychologischen Erlebnis der Ungewissheit als conditio humana zu tun hat. »Unter der blanken Hacke des Monds / werde ich sterben, / ohne das Alphabet der Blitze/ gelernt zu haben. // Im Wasserzeichen der Nacht / die Kindheit der Mythen, / nicht zu entziffern.« (Peter Huchel)

Es geht um Zeichenhaftigkeit und das gefährdete Verstehen, nicht so sehr um dunkle Mächte – die letztlich nur Phantome des kognitiven Verlorenseins verkörpern. Led Zeppelins berühmtes Lied »Stairway to Heaven« ist in dieser Hinsicht ambivalent: einerseits erscheint eine ins Positive gewendete mysteriösen Figur: »Then the Piper will lead us to reason«, andererseits ist die Situation nicht ganz geheuer: »And the forests will echo with laughter« (in der Live-Fassung gefolgt von der zynischen Frage »Does anybody remember laughter?«). Während die sprechende Instanz das Prinzip der Zeichenhaftigkeit längst internalisiert hat (»In my thoughts I have seen / Rings of smoke through the trees«), bedeutet für die Protagonistin (»a lady who’s sure / All that glitters is gold«) die Konfrontation mit einer Ur-Situation des Zeichenhaften gewissermaßen den Verlust der Unschuld: »There’s a sign on the wall / But she wants to be sure / ‘Cause she knows sometimes words have two meanings«.

»Ecco il segno«, lautet die Anfangszeile eines Gedichts von Eugenio Montale, »Schibboleth« heißt eines der bekanntesten von Paul Celan, Botschaften des Regens ein Band von Günter Eich … die Reihe der expliziten Hinweise auf Chiffrierungen lässt sich fast beliebig fortsetzen, ganz zu schweigen von sprachlichen Fügungen, die implizit eine Verschlüsselung nahelegen – »absolute Metaphern«, für die es keine Entsprechung als ›eigentliche Bedeutung‹ gibt.

Solche Strukturen tragen das Scheitern des allgemein verbindlichen und intuitiv gelernten Kommunikationsmodells bereits in sich. Denn dieses setzt eine mehr oder weniger geregelte Zuordnung von Bezeichnendem und Bezeichneten voraus, und genau die bleibt in unseren Fällen aus: Wir erfahren weder, was es mit dem »writing in the air« noch was es mit »ptyx« auf sich hat, wer der »Maître« ist oder »the blind man« – es wird uns aber suggeriert, wir müssten es wissen. Die Schein-Deixis, der Verweis auf angeblich evidente Sachverhalte erzeugt in starkem Maße den Eindruck des Rätselhaften.

Daraus spricht nicht zuletzt auch ein fundamentales Misstrauen in die Realität, die als trügerisches Zeichensystem wahrgenommen wird: »Für die Dauer des Blitzes / gewinnt dein Auge / seine Unschuld zurück. / Der Himmel / ist auf den Grund der Bäume gezeichnet, / die Nachricht für dich ist weiß.« (Günter Eich, »Lesen im Gewitter«) – »Unchain the colours before my eyes / Yesterday’s sorrows / Tomorrow’s white lies« (Iron Maiden, »Remember Tomorrow«).

Diese Betrachtungen sollen nicht den Eindruck erwecken, die Texte von Rock-Songs seien durchweg hermetische Lyrik oder letztere eignete sich besonders gut zur Vertonung für Stimme, E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und wahlweise Synthesizer. Das Gegenteil ist der eher häufigere Fall. Aber die Übereinstimmung in den beiden hier skizzierten Motiven – jenseitige Instanz, Zeichenhaftigkeit – gerade bei besonders anspruchsvollen Liedern ist auffällig (wobei ich den Beweis für die musikalische Bewertung als Laie schuldig bleiben muss, jedoch um die ähnliche Einschätzung seitens Kenner unterschiedlichster Couleur weiß).

Das Paradoxon des nicht-decodierbaren Codes gibt offensichtlich eine Ur-Erfahrung wieder, die selbst in so unterschiedlichen Textsorten wie den hier betrachteten ähnliche sprachliche Reflexe auslöst. In Günter Eichs Gedicht »Tage mit Hähern« sehnt sich das lyrische Ich vergeblich nach einem Zeichen des Titelvogels, eines offenbar mächtigen Wesens, das »mit hartem Schnabel / tagsüber die Nacht [hackt] … / ein Tuch, das er über mich zieht.« Es ist ein programmatisches Gedicht zum Verhältnis von Signifikant und Signifikat im erkenntnistheoretischen Sinn, eine Erklärung der Grenzen der Sagbarkeit: »Ungesehen liegt in der Finsternis / die Feder vor meinem Schuh«. Oder, wie es im Titellied von Black Sabbaths eingangs erwähntem Album Heaven and Hell mindestens ebenso programmatisch heißt: »The closer you get to the meaning / The sooner you know that you’re dreaming.«

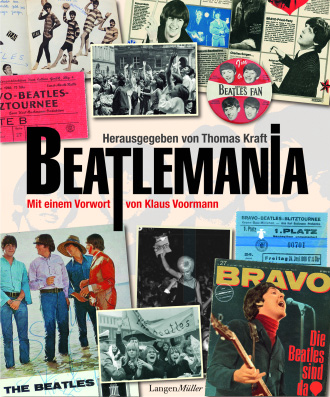

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.