Christian Jooß-Bernau: Louisiana (Randy Newman)

Christian Jooß-Bernau: Louisiana (Randy Newman)

In der Erinnerung schnurren all die Abende zusammen auf einen. Endlosen. Ich saß in meiner Studentenbude im fünften Stock. Um mich herum blassgrüne Türen, hinter denen sich Menschen versteckten, die man im Treppenhaus nickend grüßte, ohne sie zuordnen zu können. Die Füße auf dem Fensterbrett. Das Fenster, das in den Innenhof blickte, geöffnet. Draußen verebbte das Leben. Im letzten Licht sah man die Spitze des Nockherbergs. Das Rauschen eines Zuges von den Gleisen des Ostbahnhofs. Ich war spät aufgestanden, hatte an meiner Magisterarbeit geschrieben. Tagsüber dachte ich über Werner Schwab, Scheiße und Kannibalismus nach. Wenn die Sonne sank, öffnete ich eine Flasche und rückte den Aschenbecher zurecht. Die letzte Freundin hatte vor Monaten die blassgrüne Türe hinter sich zugezogen. Ich hatte Zeit.

Das atmende Intro des Streichquartetts. Auftakt zu einer dreiminütigen Geschichte, die weit weg führte. Der erste Beat des ersten Taktes. Piano, Bassdrum, Bass – und dann tickte der Song los: What has happened down here is the winds have changed. Clouds roll in from the north and it starts to rain. Ich saß da, und sah der Flut beim Steigen zu. Six feet of water in the streets of Evangeline. Die Zukunft machte mir keine Angst, sie war nur noch nicht da. Irgendetwas war im Werden, und ich genoss den Fatalismus mit Billig-Wein aus dem Supermarkt. Ein paar Zigaretten. Randy Newman. Und Louisiana 1927. 1927 stand Louisiana unter Wasser.

Es gibt diese Etikette, mit denen man Randy Newman beklebt. Den großen Zyniker. Ironiker. Das ist pop-bourgeoiser Mist, mit dem man sich einen Künstler von der Pelle halten kann. Auf dem Album Little Criminals steht das texanische Mädchen am Grab ihres Vaters und verspricht ihm: Papa, we'll go sailing. Was sie fühlt, ist in den Akkorden der Streicher zu lesen. Der Mörder in In Germany before the war trägt eine Brille. In ihren Gläsern spiegelt sich das Mädchen, das er am Düsseldorfer Rheinufer beobachtet. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. Irgendwo zwischen den Zeilen passiert es. Und dann liegen sie unter dem Herbsthimmel. Und sie liegt sehr ruhig. Randy Newman richtet nicht, er spricht aus seinen Figuren. Er kübelt die Gefühle dieser Menschen, deren Stimme er angezogen hat, nicht raus. Bleibt in ihrer Haut. Geschützt durch spiegelnde, manchmal beschlagene Brillengläser. Bis zum Ende.

Good Old Boys war das Album, das ich an diesem langen Abend hörte. Randys Reise durch Menschen der Südstaaten. Er steckt in der Haut eines Typen, der klugscheißende New Yorker Juden in Fernsehshows zum Kotzen findet. Er steckt in der eines Stahlarbeiters in Birmingham. Der hat sein Leben angenommen, wie man eben sein einziges Paar Jeans anzieht. Und hält Birmingham für die greatest city in Alabam. Immerhin hat er eine Frau und einen Hund, der auf ihn hört. Man kann diese Typen ekelhaft finden. Man muss es nicht. Und man kann dem, der da in Guilt eben nach Hause kommt, voll mit Whiskey und Kokain, nicht absprechen, dass er es vielleicht ernst meint. Zurück will. Worte hat er wenige. Aber er hat diese hin und her schlingernden Pianoakkorde, die so voll sind, wie er selber. An denen hält er sich fest. Und wenn er erzählt, dass er schuldig ist, immer schon schuldig war, tut er das ohne Selbstmitleid. Mit der Klarheit, die man nur vollkommen besoffen erreicht.

All die Alben, die ich damals hörte, sind auf wenige Songs geschrumpft. Bob Dylans Señor (Tales Of Yankee Power): Let's disconnect these cables, overturn these tables. This place don't make sense to me no more, singt die Stimme. Es muss passieren. Der Sänger hat sich gebeugt: I'm ready when you are, Señor. Und er wird mit ihm gehen. Gott oder Teufel. Bei Dylan gibt es eine metaphysische Kraft, gegen die kann man sich stemmen, wenn man den Mut hat. Aber diese Stimme hinter der Dylan-Maske weiß es doch von Anfang an. Du kannst dich nur sammeln, bevor du vor dein Gericht trittst. Du hast genau ein Gitarrensolo lang Zeit. Und dann stehst du auf und öffnest die Tür.

Bei Randy Newman gibt es wohl auch einen Gott. Aber den haben die Amerikaner erfunden. Randys Figuren sind nicht lächerlich. Sie sprechen in einen leeren Himmel, und sie wissen es. In Sail Away gibt es immerhin eine Zukunft. Sie ist voller süßer Wassermelonen und Buchweizenkuchen. Mit der Ankunft in Charlston Bay wird die Zukunft enden, die die Sklaven auf dem Schiff träumen.

Die Good Old Boys sind angekommen in ihrem Leben. Seit ihrer Geburt. Sie sitzen da und die braune Brühe spült ihre Häuser weg. Präsident Coolidge fährt mit dem Zug ein. In Begleitung eines kleinen dicken Mannes. Der hat ein Notizbuch. Und wahrscheinlich war Coolidge schneller vor Ort, als George W. Bush in New Orleans. Aber ein Notizbuch saugt keine Flut auf. Das weiß der Erzähler. Louisiana. Singt er. Louisiana. Und seufzt die Worte lange und leise. They're trying too wash us away. “They“ – man kann das Schicksal nur benennen, nicht ändern.

Vor meinem Fenster war es Nacht geworden. Louisiana 1927 lief in einer Endlosschleife. Immer wieder türmten sich die Wolkenberge und es begann zu regnen. Manche kamen davon, manche nicht. Und am Ende der Flasche begann sich in der nassen Dunkelheit etwas zu verdichten. Louisiana. Begann in dem Chaos, das Randy besang, etwas Kontur anzunehmen. Und das sah auch der Sänger. Louisiana. Der Rhythmus schaukelte vor und zurück. Und je öfter das Wasser durch die Straßen gurgelte, je öfter es diesen Song durchspülte, desto klarer wurde er. Es beginnt mit der steigenden Flut und dem schweigenden Sänger, dessen Text die Gedanken sind, die er nicht spricht. Und dann findet er seine Stimme. Louisiana. Nur ein einziges Wort, aber darin liegt die Hoffnung, das etwas, was man aussprechen kann, nie untergehen wird. Man muss Pop-Musik persönlich nehmen, sonst schweigt sie.

Irgendwann in dieser endlosen Abfolge von Abenden setzte ich mich an den Computer und schrieb über diesen Song. Schrieb über den Regen. Den Sänger. Auf seiner Veranda. Den braunen Schlamm. Die Vergeblichkeit. Das Knarren des Schaukelstuhls. Das Knarren des Schaukelstuhls.

Heute sitze ich in einer anderen Wohnung. An einem anderen Fenster. Meine Zeit mit Louisiana 1927 endete, als ich meine Nachbarin hinter einer der blassgrünen Türen kennen lernte. Eines Abends gab sie mir ihren Telefonhörer weiter. Am anderen Ende war ihre Tochter Monica. Wir redeten, bis es Morgen wurde. Sechs Jahre später habe ich sie geheiratet. Ich hole mir noch ein Bier aus der Küche. Louisiana. Gleichmäßiges Atmen in der Dunkelheit im Zimmer nebenan. Eben hat es aufgehört zu regnen.

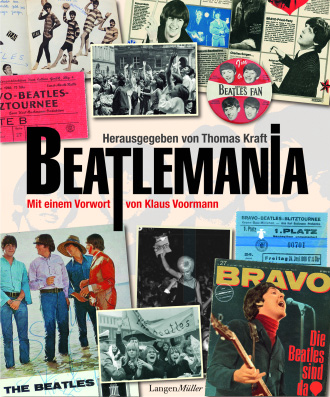

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.