Matthias Politycki: Literatur muß sein wie Rockmusik

Matthias Politycki: Literatur muß sein wie Rockmusik

Vorbemerkung:

Lange Zeit hatte die deutschsprachige Literatur unter erheblichen Komplexen gelitten, im In- und vor allem im Ausland wurde sie wenig geliebt und gelesen, galt sie doch als zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Doch plötzlich geschah Mitte der neunziger Jahre das Unerwartete: Mit großem medialen Getöse entstand ein regelrechter Hype um die - vor allem junge - deutschsprachige Literatur. Autoren zierten Titelblätter, immense Vorschüsse wurden auf Manuskriptentwürfe gezahlt, auf der Frankfurter Buchmesse weiteiferte man um Jungstars und Debütanten, so dass mancher in die Jahre gekommene Autor neidvoll und kopfschüttelnd dieses Treiben beobachtete. Was war geschehen?

Der unter anderem von Christian Krachts Roman "Faserland" (1995)zusammen mit Nick Hornbys „High Fidelity“ (1995) ausgelöste Boom der Popliteratur in Deutschland gab dem noch Anfang der neunziger Jahre heftig debattierten „Neuen Erzählen“ eine von dessen Vertretern unvorhergesehene Wendung. Die Diskussionen um E- und U-Literatur Anfang der neunziger Jahre haben unter anderem bewirkt, dass nun viele deutsche Autoren auch „unterhaltend“ sein wollen. Was damals sehr ernsthaft und - wie man heute sagen kann - doch effektiv unter dem Stichwort einer „Neuen Lesbarkeit“ diskutiert wurde, hat vor allem auch Matthias Politycki, der sich dezidiert selbst nie als Pop-Literat verstand (und doch oft missverstanden wurde) mit seinem Essay "Literatur muss sein wie Rockmusik" initiiert, der hier nochmals zur Lektüre angeboten wird.

Matthias Politycki: Literatur muss sein wie Rockmusik

Erstveröff. in: Frankfurter Rundschau, 7+8/10/95; enth. in: Die Farbe der Vokale, München (Luchterhand) 1998 (mittlerweile vergr.)

Darf der gesamtdeutsche Nickelbrillenträger eigentlich etwas andres hören, etwas andres lieben als Klassik oder Jazz? Will sagen: War der verpackte Reichstag etwa deshalb so schön, weil er’s nur wenige Wochen sein durfte, weil unter der Verpackung ausgerechnet der Reichstag steckte und Kohl dagegen war … oder etwa: weil er schön war? Will sagen: Gehören die beiden Fragen überhaupt zusammen oder will hier unterderhand zusammenwachsen, was gar nicht zusammengehört?

These 1: Wenn ein Gedicht lediglich leise rezipiert werden kann, dann ist’s - trotz Benns entgegengesetzter Behauptung - eine reine Kopfgeburt und allenfalls bedingt (aus-)haltbar. Oder macht(e) Muddy Waters etwa auch bloß den Mund auf und, anstatt zu singen, bewegte die Lippen? Lyrik ist Lust, Lyrik ist Musik, und sei’s eine dissonan-te - wer sie ausschließlich mit dem Kopf rezipiert, der hat wahr-scheinlich auch sonst kein Gefühl für Takt, für Sound, für Drive.

These 2: Alle reden vom Klassik-Boom. Wir nicht.

These 3: Ebenso wie’s eine akustische Umweltverschmutzung gibt (Phil Collins, Simple Minds, Slash, der neue Brian Adams etc.), gibt’s eine literarische. Greenpeace wird wohl bald nicht mehr umhin können, gegen die anhaltende Verklappung ins offne Büchermeer mobil zu machen.

Höchste Zeit, etwas Ordnung in diesen Artikel zu bringen. Und damit in meine Plattensammlung, denn schon während der allerersten Vorüberlegungen für ebenjenen Artikel zog ich jede zweite Platte aus dem Regal - ja, über Chicken Shack wollte ich schreiben, über Fleetwood Mac, Ten Years After und, vor allem, über Led Zeppelin … nicht zu vergessen über Small Faces, Vanity Fair, Stevie Ray Vaughan, Titanic, Canned Heat, Lynyrd Skynyrd, Spirit, Taste, Steppenwolf, Wishbone Ash, Eric Burdon … Ich könnte den Artikel mit einer bloßen Aneinanderreihung von Namen bestreiten und wahrscheinlich würde ich mich damit verständlicher machen, als wenn ich nun doch versuche, aus der Beschwörung einzelner Bands und Musiktitel etwas Abstraktes zu extra-polieren: Zeige mir deinen Plattenschrank, und ich sage dir, wer du - gern wärst …

Wäre mir das etwa auch passiert, wenn ich über Literatur hätte schreiben sollen, wäre ich da auch an mein Regal geeilt und hätte in vorfreudigem Eifer -? Mitnichten! Dies Regal ist zwar, berufsbedingt, um ein Vielfaches größer als das mit den Platten, den Cassetten, CDs und, vor allem, den Tonbändern - und darin findet sich wohl so manches „Interessante“ (sprich: so manches auf absonderliche Weise Mißglückte). Doch die Autoren, ohne die mein Leben anders verlaufen wäre und ohne die ich auch jetzt nur ungern leben würde, sie sind vergleichsweise dünn gesät: Kafka natürlich, Nietzsche natürlich, Diderot, Sterne, Nabokov … Aber selbst wenn ich über die Gedichte der Romantiker, der Expressionisten rede, bekommt mein Auge nicht annähernd den geradezu gierigen Glanz, als wenn ich John Lee Hookers „This Is Hip“ auflege oder aus irgendeinem alten Tonband „Friday On My Mind“ herbeispule. Nein, Literatur ist nicht wie Rock, wie Bluesrock, wie Blues - wär’s freilich nicht wunderbar, wenn sie dieselbe Kraft, dieselbe Magie wieder hätte wie ein Peter Green in seinen besten Tagen, der mit dem ersten zärtlichen Bezupfen seiner Gitarre bereits alles, alles klarmacht?

„Die Fangemeinde von Christa Wolf trägt weiter Schwarz“, meldete die „Süddeutsche Zeitung“ am 21.7.95: „Auch am Donnerstag reagierten Leser überall in Deutschland traurig und wütend auf deren Ausstiegsankündigung beim Verlag Kiepenheuer & Witsch. Bei Sorgentelephonen, Zeitschriften und dem Kölner Verlagshaus gingen erneut Hunderte verzweifelter Hilferufe und vereinzelt sogar Selbstmorddrohungen ein. Auf dem Berliner Gendarmenmarkt fanden sich schreiende Anhängerinnen mit Bildern der Autorin ein, um sich gegenseitig zu trösten …“ Sicherlich taten sie das mit dem Hinweis, die Rückkehr von Frau Wolf zum Luchterhand Verlag werde immerhin kompensiert mit dem endgültigen Verbleib von Herrn Härtling bei Kiepenheuer … etwa nicht? Ach richtig, es ging in der eben zitierten SZ-Meldung ja gar nicht um Christa Wolf, sondern um Robbie Williams - den Sänger, den Nicht-mehr-Sänger der Popgruppe Take That. Einer ziemlich unterdurchschnittlichen Teeny-Band, zugegeben - aber wer, so würde sich die Trauergemeinde zu recht fragen - wer eigentlich ist Christa Wolf?

Daß die Literatur ihre Rolle als gesellschaftliche Über-Instanz längst ausgespielt hat, ist kein Grund zu jammern; daß sie allerdings ohne jene Erdenschwere, die ihr die selbstverordnete Verantwortung fürs Gesamtwohl jahrzehnte-, jahrhundertelang aufgenötigt hat, daß sie ohne jene ach so deutsche „Tiefe“ auch nicht annähernd zu der Leichtigkeit gefunden hat, wie sie noch so manche viertklassige Rockband spätestens beim Abräumen in der Zielgerade an den Tag legt: das ist quälend aufschlußreich und der eigentliche Grund für ihr mühsam von den Feuilletons kaschiertes Dahinsiechen. „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, schrieb Nietzsche ein Jahrhundert vor „Jumping Jack Flash“ - und nicht etwa: ohne Literatur. Vielleicht deshalb, weil das eine - wenigstens bei Nietzsche - im andern virtuell enthalten ist, weil die Literatur in ihren Gipfelleistungen zur Musik wird?

Oder eben: werden könnte; denn bei der Mehrheit der bundesdeut-schen Rezensenten scheint es gar kein Gespür mehr dafür zu geben, was die Literatur über ihr lediglich Literarisches hinausführt, weg vom Geschriebenen, hin zum Gesungenen, Gestampften, Gestöhnten, Geschrieenen - und wofür es selbst bei den Spezialisten kein Bedürfnis mehr gibt, das wird naturgemäß auch kaum angeboten. Hat sich unsre Nach-frage denn einfach nur zurückverlagert - auf die Musik und die ihr zugehörigen (Rap- bis Bluesballaden-)Texte? Bereits die ersten Takte von „Junior’s Whailing“ erlösen uns von jedem Übel, der meisterhaft hinausgezögerte Anfang von „La Grange“ verspricht uns für ein Lied Unsterblichkeit, das schlichte Gitarrenintro von „Smoke On The Water“ verklärt jeden Aushilfskellner zum Halbgott … und noch bei der letzten Tanzkapelle, die in einem Neu-Ulmer oder Pinneberger Discokeller den Freitagabend in Angriff nimmt: zeigen die ersten Takte bereits, zu wessen die Herrschaften auf der Bühne fähig sein werden - und wir mit ihnen!

Ganz genauso verhält sich’s mit der Literatur: Da mag ein Text noch so klug gemacht sein, wenn er nicht vom ersten Satz an mehr sein will als eine fleißige Aneinanderreihung von Worten, dann wird er nie das ganz andere ermöglichen, das wir uns mit Recht von jedem Kunstwerk erwarten. Guter Rock ist eine Sache der Kraft, des Kraft-Überschusses, Kraft-Verschwendens an andre und nicht etwa ein sollipsistisch in Szene gesetzter Kraftmangel; was aber lobt man an den Erzeugnissen unsrer Nachkriegsliteratur? Daß sie klüger ist als ihre Leser, daß sie die Leser gar nicht teilhaben läßt am Geschriebenen - im Falle von Arno Schmidt ruft man, beglückt ob solch massiver Zurückweisung, ein „Dechiffriersyndikat“ ins Leben; selbst bei einem Autor wie Harry Rowohlt findet man Ersatzlust in der Gründung eines „Decodierungskartells“; und an Elfriede Jelineks neuestem Roman preist man dessen „extremes intertextuelles Verweissystem“, das dem Leser „ungeahnte Entschlüsselungserlebnisse“ beschere … Holla, welchem Leser, ist da zu fragen! Wer wird denn, abgesehen von den weni-gen, die dafür Zeilenhonorar erhalten, wer wird denn sein Leben damit verbringen wollen, irgendjemandes Verkomplizierungstechniken zu entschlüsseln - und dabei Entschlüsselungsglück zu sammeln wie einst Treuemarken beim ReWe-Händler? Wo wir doch ein Vielfaches an Vergnü-gen empfinden, wenn Grunge-Größen à la Nirvana und Beck die Musik jenseits von Synthesizer, Schlagzeugmaschine und bpm wiederentdecken, derbe Rhythmen, klare Melodien, die uns sofort ein Glück ins Gesicht zaubern und ein Glück in die Beine. Man höre „Easy“ von Hunters And Collectors, einer der zahllosen US-Bands, die soeben ihre erste CD auf den deutschen Markt gebracht haben, man höre dies abgebrühte und doch noch immer frische, unverbrauchte, überzeugende „Oh yeah“, mit dem das erste Lied beginnt und in das die Gitarre einfällt wie ein schwergewichtiges Versprechen - und alle (Entschlüsselungs-)Fragen haben, zumindest für die Dauer von 3:44 Minuten, ihre zwingende Antwort.

Nicht daß ich mir neben der US-dominierten Musikszene nun nichts Besseres vorstellen könnte als eine Literatur, die lediglich aus ame-rikanischen Romanen besteht - oder solchen, die nach amerikanischem Muster gestrickt sind. Nein, ich bin alles andre als ein Freund der US-Unterhaltungsliteratur - und ebensowenig übrigens der deutschen - aber: Auch E-Literatur muß sein wie Rockmusik; wenn sie nicht sofort unter die Haut geht (und nicht etwa nur unter die Hirnhaut) und von dort „ins Blut“ und uns, den Rezipienten, wenigstens für die Dauer eines Songs oder eines Gedichtes zu einem andern Menschen macht, dann ist’s wohl Frankfurter Schule und nicht Lou Reed oder Van Halen …

Keine Angst, der Untergang des Abendlandes steht damit noch nicht auf dem Programm - seit der Wiedergeburt des Punk aus dem Geist des Grunge, also seit 1994, gibt’s wieder Kultur wie lange nicht mehr. Sogar der Blues war eine Saison lang obenauf (1990/91), und auch den Rest der Zeit wird er sein Publikum immer finden: Als ich vor etwa 20 Jahren beim Jazzfestival in Burghausen zufällig in einen überfüllten Gasthof stolperte, spielte da ein gewisser J.B. Hutto - ich höre ihn noch heute, wie er auf seiner Gitarre lachte und soff und rumhurte und nach Hause schlich und um Vergebung winselte und mit einem Riesenkater erwachte am nächsten Morgen und keinen Cent mehr in der Tasche und, natürlich, seinen Job verloren hatte samt seinem „Baby“ … Seit diesem kollektiven Musikrausch, den ein beinahe Unbekannter aus Chicago im dichtgepackten Gastraum mit rein musikalischen Mitteln entfachte (also ohne VW-gesponserte Show-Effekte, Go-go-Girls, Videoleinwände, Knallfroscheffekte aller Art), war ich meinem eigenen „höheren Ich“ für immer verloren: Denn krampfhaft hatte ich mich bis dahin bemüht, ein Jazz-Fan zu werden! Aber gegen den Chicago-Blues kam selbst das komplette Mahavishnu Orchestra nicht an, irgendwie klang das alles plötzlich blaßhäutig und verkopft, noch gegen Blueser aus der zweiten Riege (z.B. Luther Allison oder Big Daddy Kinsey) blies ein Miles Davis ziemlich verloren in seine Tröte. Was nicht weiter schlimm gewesen wäre, wenn - ich nicht lange Jahre geglaubt hätte, als „deutscher Nickelbrillenträger“, s.o., die adäquate Musik hören zu müssen: E-Musik, nicht U-Musik, intellektuelle Tongirlanden statt bodennaher Riffs.

Und ein weiteres Jahrzehnt brauchte ich, um zu begreifen, daß es sich mit der Literatur nicht anders verhält - daß auch hier der erste Eindruck (fast) nie täuscht, daß man die Güte eines Textes sofort spürt und erst viel später, vielleicht, begreift - und daß alles andre von Übel ist und scheinheilig und: unvergnüglich. Ja, man kann den Blues lieben, den Rock lieben und muß seine Nickelbrille deshalb noch lange nicht abgeben; jede Person, das wissen mittlerweile selbst „petra“ und „Brigitte“, besteht aus mehreren Persönlichkeiten - schreckliche Vorstellung, daß wir aus einem Guß sein müßten: Joyce-Leser, Al DiMeola-Hörer, bekennender No sports-Anhänger, Rotweintrinker und Freund aller häßlichen Frauen … Nein, so stringent sind wir zum Glück nicht, es lebe das Dividuum: Meinethalben lesen wir Joyce, aber gerade weil wir das tun, hören wir mit einem andern Ich in uns den schönsten Schweinerock à la „Highway To Hell“; und am nächsten Tag drehen wir die Perspektiven um und lesen Sarah Kirsch, hören dann allerdings etwas derart Komplexes wie „Thick As A Brick“ - erst in diesem Wechsel ist uns das Leben eine Lust.

Denn auch die Literatur muß endlich wieder raus aus dem Homeland für die sogenannten Bildungseliten, muß „volkstümlich“ werden - je-doch bitte nicht im Sinne von kollektiver Rock’n’Roll-Kampfgymnastik der 50er oder ähnlichen Albernheiten! Ganz zu schweigen vom Mainstream, der uns via Dudelfunk Weghörerlebnisse rund um die Uhr beschert - wer Musik liebt, der hat sich das Radiohören sowieso längst abgewöhnt. Und tröstet sich mit dem stillen Wissen darum, daß nicht nur (der heutige) Michael Jackson, (die gestrige) Madonna oder wie sie auch heißen, die PR-Produkte unsrer Popkultur, die amerikanischen Stadien füllen, sondern z.B. auch eine Band, die seit etwa 30 Jahren keinen einzigen Hit gelandet hat und so gut wie nie im Radio zu hören ist - Grateful Dead. Und tröstet sich mit dem meistgespielten Stück in deutschen Diskotheken, nämlich? Immer noch „Stairway to Heaven“, man staune - irgendwie scheinen die Radiosender mit ihren computergefertigten „Playlists“ die Musik nicht totzukriegen.

Spätestens jetzt dürfte auch dem wohlwollenden Leser klar geworden sein, daß dieser Artikel aus allerniedersten Motiven geschrieben wurde: Tabula rasa will er machen, jetzt, wo mit dem Aufräumen schon mal bei Grass angefangen wurde, und dann weiß er uns nichts Neueres anzupreisen als Rock und Blues! Ob der Kerl denn noch nichts von Techno gehört hat? Oder zumindest von HipHop, House, Dancefloor, Crossover, Jungle? Und ob er nicht endlich erwachsen werden sollte und - klassische Musik hören?

Also gut: Natürlich gibt’s nicht nur ein Leben jenseits der („epigonalen“) Bestseller-, sondern auch eines diesseits der („avantgardistisch“ orientierten) Bestenliste. Rock - das ist eben nicht zwangsläufig die ewige Party, die uns der Zeitgeist in Form von Tech-no oder Dancefloor vorgaukelt. Beim Rock wie beim Blues kann die Post zwar gewaltig abgehen, genausogut und -oft aber auch der große Welt-schmerz, beide speisen sich aus der Fülle menschlicher Regungen von „Supper’s Ready“ bis „Anarchy In The U.K.“ - will sagen: sie haben mit dem Zeitgeist mittlerweile kaum mehr was zu tun, schlimmstenfalls überleben sie ein paar Jahre in den Vorstadtschuppen, dort, wo man sich nicht so leicht was vormachen läßt in Sachen Sound. Weil man noch weiß, daß die Avantgarde von heute - morgen nichts andres sein wird als Schnee von gestern.

Nichts also gegen die singenden Schlümpfe, schon gar nichts gegen Edelkitsch à la „Nothing compares 2 U“, und bei Youssou n’dour, Scatman John oder Ine Kamoze („I’m the lyrical gangster“ - was für eine Zeile!) gerate ich sogar ins Mitschwingen. Selbst die experimentelle Literatur - aber halt, ich wollte ja im Bilde bleiben: selbst die experimentelle Musik hat ihren Sinn - insofern, als man sich „Revolution N° 9“, „Sing This All Together (See What Happens)“ oder „Rude Awakening N° 2“ wirklich nur ein einziges Mal geben muß, um zu wissen, was Beatles, Stones und CCR wirklich nicht konnten (und Pink Floyd auf „Umma Gumma“ übrigens auch nicht). Alles darf, soll, muß sein - als vorübergehende Zeiterscheinung, als kurzfristig hochge-pushte Mode, die der Rockmusik als Ganzes wichtige neue Bereiche eröffnet - freilich sollte man hier nie den Basso continuo mit ein paar drübergemixten Synthi-Fanfaren verwechseln!

Denn, und damit sind wir bei Ihrem zweiten Einwand, denn ob die Rockmusik als Hardrock, Heavyrock, Punk, Heavy Metal, Gothic, Indie, Death Metal, Grunge oder als was-weiß-ich etikettiert daherkommt, sie bestimmt seit annähernd 30 Jahren unser Leben. Sollten wir nicht längst schon Abschied genommen haben von jener angeblichen „Jugend-kultur“ und folglich „erwachsen“ sein - sprich Hörer klassischer Mu-sik? Aber wir sind erwachsen geworden und es geht einfach nicht, diese gesamte klassische Musik, sie ödet uns in ihrer musealen Aufbereitung, die gar kein unmittelbares Hör-Erlebnis mehr zuläßt, sie ödet uns an, oder eher noch: sie macht uns fast ein wenig ungeduldig, so fremd und folgenlos zieht sie an uns vorbei - honoriger Popanz einer längst untergegangnen Epoche, in die wir uns nicht einmal für die Dauer einer Kleinen Nachtmusik zurückflüchten können. Während aller-orten „Klassik-Radio“ mit Versatzstückchen aus dem hehren Fundus um die letzten Hörer wirbt, ist ein Paradigmenwechsel von unerhörtem Ausmaß im Gange: Und so, wie in einer Serie zusammenschnurrenden Me-nü-Fenster (richtig: Mausklick + Alt) für uns mehr an ästhetischer Erfahrung steckt als im omnipräsenten Dauerlächeln der Mona Lisa, so könnten auch alle Wundertenöre dieser Welt gemeinsam ihre Goldkehlchen bemühen, wir würden unter unsern Walkmännern trotzdem Howlin’ Wolf zuhören und seiner markerschütternden Beteuerung, er sei zwar bestimmt nicht „Superstitious“, aber …

… wenn man sich erst einmal eingestanden hat, daß wir in einer epochalen „Sattelzeit“ leben, daß hier und jetzt ein halbes Jahrtausend mitteleuropäisch geprägter Lebenskultur untergeht, während gleichzeitig eine neue (keinesfalls bessere) Welt entsteht, deren Leitmotiv hinter allem Gescratche und Gesampel ein ehrlicher, handgemachter Rock ist: dann wird man nicht mehr umhin können, den flächendeckenden Verriß des neuen Grass-Romans als ein Fanal für die deutsche Literatur zu deuten, als Alarmsignal, daß die Literatur endlich auch wieder außerhalb der unentbehrlichen „Readme“-Dateien stattfinden, daß endlich Schluß sein muß mit E-Betulichkeit im schlechtesten Sinne: Die neue deutsche Literatur muß sein wie Rockmusik; noch immer mag sie durch den Kopf gehen, vielleicht aber auch mal gleich in die Beine oder durch den Magen oder sonstwohin - und von dort erst in den Kopf: „I Put A Spell On You“ - dieser mit aller Kraft herausgeschrieene Wille, der die Integrität des Sängers in jedem Ton und jeder Silbe verbürgt, der muß als Garant einer inneren Notwendigkeit auch jedes literarische Werk durchpulsen - und dann wird auch keiner mehr dazu sagen: Der Text ist deswegen wahr/gut/schön, weil er dies und jenes Thema entdeckt, diese und jene Form erprobt - Innovation ist kein ästhetischer Selbstwert! -, sondern: weil er wahr/gut/schön ist. Man erinnre sich des verpackten Reichstags, man erinnre sich jedes einzelnen Stückes von Led Zeppelin, von Bauernfängern wie „Whole Lotta Love“ bis hin zu meditativen Erlösungsphantasien wie „Kashmir“, die Kritiker wie „Massen“ gleichermaßen begeister(te)n mit ihrer existentiellen Glaubwürdigkeit: Literatur muß sein wie - Led Zeppelin.

Naja, vielleicht reicht fürs erste auch schon: Literatur muß sein wie die No name-Combo aus Rosenheim, die vor 30 Zuhörern - nicht etwa um die Abendgage spielt oder den Applaus, sondern: um ihr Leben.

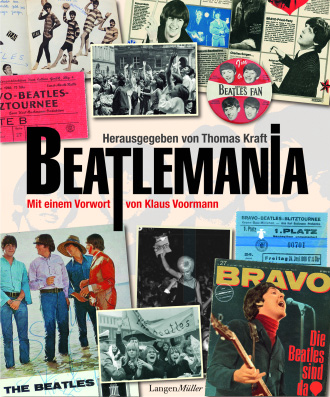

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.