Lenore Kandel: Das Liebesbuch/Wortalchemie

Lenore Kandel: Das Liebesbuch/Wortalchemie

1966 stand in Haight Ashbury die Hippieszene in voller Blüte und der beinharte Reaktionär Ronald Reagan trat das Amt des Gouverneurs von Kalifornien an. Im selben Jahr ist in einem kleinen Subkulturverlag in San Francisco ein schmales Heft mit vier erotischen Gedichten von Lenore Kandel erschienen: „The Love Book“. Auf dem Umschlag prangte eine yabyum-Darstellung, eine im Geschlechtsakt mit seinem nackten weiblichen Gegenpart verschmolzene Buddhafigur. Der berühmte Head Shop in der Haight Street und andere Buchläden, die das Heft vorrätig hatten, sind alsbald von der Polizei durchsucht worden, die Buchhändler verhaftet und die vorhandenen Exemplare beschlagnahmt, mit der Begründung, daß ihr Verkauf und ihre Zurschaustellung „unanständige Gedanken“ erregen würden. Ein Jahr danach setzte der kalifornische Gerichtshof nach einer langen Gerichtsverhandlung, der bis dato gegenüber vergleichbaren Fällen längsten, das Werk auf den Index, eine Maßnahme, die erst 1973 aufgehoben wurde. Der mit dem Vorwurf der Obszönität begründete Zensur- und Verbotsakt hat dem Liebesbuch zu einer größeren Aufmerksamkeit verholfen und den vorübergehenden Ruhm seiner Dichterin begründet. Danach ist es gut dreissig Jahre lang vergriffen geblieben. Erst 2003 wurde es „als transzendentes Kleinod amerikanischer Dichtung“ (so der Verleger Joe Pachinko) von der Superstition Street Press wieder neu aufgelegt.

Die im Oktober 2009 im Alter von 77 Jahren verstorbene Lenore Kandel ist aber sehr viel mehr gewesen, als nur eine Verfasserin freizügiger, den Geschlechtsakt als religiöse Handlung preisender Gedichte. Anschaulich beweist das die von der Stadtlichterpresse besorgte deutsche Ausgabe, die neben den vier inkriminierten Liebeshymnen des „Love Book“ auch den umfangreicheren, erstmals 1967 erschienenen Band „Wortalchemie“ beinhaltet, dessen Themen neben dem erfüllten weiblichen Eros der Zen-Buddhismus sind und Wahrnehmungen im Peyoterausch, Invokationen, Visionen und Perversionen, gefallene Fixerengel, alchemistische Auflösungen und Wandlungen, Frontberichte aus der Bürgerwelt, etwa über einen Irrenhausbesuch oder eine Busfahrt, das lebensbejahende Lob des Transitorischen oder die verblüffende Wahrheit über Superhelden („es sind nur zehn echte Leute außerhalb des Comics übrig, jedermann sonst ist ein Marsmensch“).

Das informative und einfühlsame Nachwort von Caroline Hartge erhellt Kandels Biografie aus vielen verstreuten Bruchstücken. Die 1932 in New York in einer Familie osteuropäischer Herkunft geborene „große rumänische Ungeheuerschönheit“ (Jack Kerouac) mag zwar in der Geschichte der Beat Generation nur die Rolle einer Randfigur gespielt haben, doch in der Gegenkultur San Franciscos ist „die aparte, sehr vitale Frau von olivhäutiger, zigeunerhafter Schönheit“ (Hartge) offenbar eine legendäre öffentliche Gestalt und fast so etwas wie ein Rockstar gewesen. So war sie nicht nur in den mehr oder weniger hermetischen Dichterzirkeln zu finden, sondern auch unter den Gründern der Diggers, einer Bewegung von anarchistischen Agitatoren, die politisches Straßentheater und Happenings veranstaltet und gratis Mahlzeiten Medizin und Kleidung an bedürftige Hippies verteilt haben. Zu Beginn des von psychedelischen Erweckungserlebnissen geprägten Wunderjahres 1967, des sogenannten „Summer of Love“, ist sie sogar vor einer gewaltigen Menschenmenge im Golden Gate Park aufgetreten, wo sie die zum „Gathering of the Tribes for a Human Be-In“ Versammelten ermuntert hat „loszulassen“, denn „so etwas wie Stillstand gibt es nicht“.

Ihren Lebensunterhalt hat Lenore Kandel in North Beach als Bauchtänzerin verdient oder als Gitarristin und Sängerin „mit spanischem oder türkischem Flair“. 1970 hatte sie mit ihrem Freund, dem Dichter, Dealer und Hell’s Angel William „Sweet Bill“ Fritsch, einen schlimmen Motorradunfall, bei dem ihre Wirbelsäule zertrümmert wurde. Seither lebte sie unter chronischen Schmerzen und sehr zurückgezogen in San Francisco.

Egon Günther

Lenore Kandel: Das Liebesbuch/Wortalchemie.

Aus dem Amerikanischen

mit Anmerkungen und einem Nachwort von Caroline Hartge

Heartbeat No. 12

Stadtlichter Presse

ISBN 978-3-936271-24-9

Hardcoreliebe

An Alle, Die Es Betrifft

glaubst du mir wenn ich sage/du bist schön

ich stehe hier und sehe dich durch meine Augen an

und in deine Augen hinein und ich sehe dich und du bist

ein Tier

und ich sehe dich und du bist göttlich und ich sehe dich und du bist ein

göttliches Tier

und du bist schön

das Göttliche ist nicht vom Tier getrennt; es ist das absolute Geschöpf das

über sich selbst hinaustritt

der Messias der angerufen wurde ist bereits hier

du bist jener Messias der seine Wiedergeburt in das Bewußtsein erwartet

du bist schön; wir sind alle schön

du bist göttlich; wir sind alle göttlich

Göttlichkeit wird durch ihre Anerkennung sichtbar

nimm das Wesen an das du bist

und erleuchte dich selbst

mit deinem eigenen klaren Licht

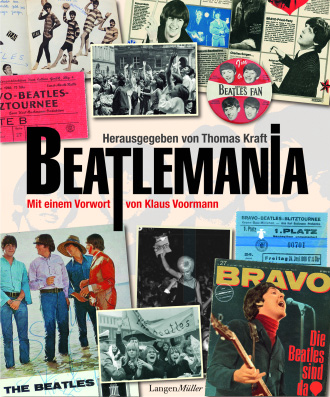

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.