Feuer und Flamme (Mit Camel, Golden Earring usw. 1977

Feuer und Flamme (Mit Camel, Golden Earring usw. 1977

Das „First Rider Open Air Festival“ im Eichenring, Scheeßel (1977)

Mein erstes Konzert war mein erstes Festival, aber ganz objektiv betrachtet war mein erstes Festival das zweite Festival. Klingt rätselhaft? Na, dann muß ich wohl ein bißchen ausholen.

Mein Geburts- und Aufwuchsort ist ein kleines Dorf, das seit den berühmtberüchtigten siebziger Jahren zur niedersächsischen Gemeinde Scheeßel gehört, und wenn ich irgendwo in der weiten Welt diesen Name nenne, geht bei den Rockmusik-Veteranen unter meinen Gesprächspartnern meistens sofort die Kinnlade runter, und sie wollen wissen: „Warst du auch auf dem legendären Festival damals?“ Na, kommt drauf an, welche Legende gemeint ist, denn es gibt zwei, die an den Namen Scheeßel geknüpft sind, eine musikalische und eine pyrotechnische.

Die musikalische fand an einem Wochenende Anfang September 1973 statt. Für nicht mehr als einen Zwanzigmarkschein konnte man am Rande besagten Scheeßels auf dem schönen Gelände des Eichenrings (eigentlich ein Sandbahnstadion, soll heißen: eine dieser dreckspritzenden Motorradbahnen, auf denen Leute mit so illustren Namen wie Egon Müller Weltmeister im Kreisverkehr werden konnten) zwanzig mehr oder minder bekannte Bands bestaunen: auf dem Zenit ihres Könnens spielten beispielsweise Chicago, Manfred Mann’s Earthband und die Mannen von Wishbone Ash; wohl schon etwas talsohliger musizierten unter anderem Lou Reed, Chuck Berry und Jerry Lee Lewis. Wenn’s denn Lewis war.

Fans des Welt-, Wald- und Wiesenliteraten Arno Schmidt wissen nämlich, daß ich einmal die These aufgestellt hab, der vermeintliche Lewis sei in Wahrheit der mit einer ähnlichen Haartracht versehene Schmidtarno gewesen, der auf dem Scheeßeler Festival Material für seinen Jugendkultroman "Abend mit Goldrand" sammelte (all das ist, schön wissenschaftlich aufbereitet, nachzulesen in meinem hochernsthaften Artikel „A Walk on the Wild Side: Arno Schmidt und die Rockmusik am Beispiel der Festivals von Woodstock und Scheeßel“, abgedruckt im Zettelkasten 12: Jahrbuch der Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser 1993).

Gut: Arno Schmidt war also 1973 auf dem Scheeßeler Rockfestival – aber ich war’s leider nicht, mangels Alter. Sind vierzehn Jahre nicht genug für ein Festival? Eigentlich doch, aber nicht, wenn man als schüchterner Dorfbubi auf einem Bauernhof in solchen Zeiten aufwächst. Am Sonnabend des fraglichen Wochenendes trieb ich mich also statt dessen auf dem heimischen Schützenfest herum, trat nur gelegentlich aus dem Dorfgemeinschaftshaus heraus auf den berühmten Westerholzer Sportplatz (Höhendifferenz über Normalnull zwischen beiden Toren: zwei Meter!) und lauschte gegen den Wind den Blechbläsern von Chicago nach, deren satter Sound da über zehn Kilometer Luftlinie herübergeknallt kam, bevor ich mich wieder der „Schönen Maid“ von Tony Marschall und ähnlichem Liedgut ergeben mußte. Und am Sonntag führte der unvermeidliche Nachmittagsausflug mit Vater, Mutter, Bruder und Schwester dann natürlich am Festivalgelände vorbei, wo wir uns in den Verkehrsstau der Frühabreiser einreihten und von entnervten Freaks als Gaffer beschimpft wurden. Väterlicher Kommentar: „Ist ja eine Unverschämtheit! Die sollen man erstmal zum Friseur gehen!“

Und über dem allen schwebte die Reibeisenstimme von Lou Reed, der gerade ins Scheeßeler Holz hineinsang.

Freaks, Verkehrsstau und Lou Reed hin oder her: das erste Scheeßeler Festival war noch nicht „mein“ Festival. Die einzige Legende, die ich mitmachte, fand vier Jahre später statt. Am 3. und 4. September 1977 lief an gleicher Stelle das zweite und für lange Zeit letzte Festival, und diesmal war ich dabei, wiewohl der Eintritt diesmal doppelt so teuer war. Daß die zugkräftigsten Namen, nämlich Rory Gallagher und Alvin Lee, schon Wochen vorher wieder von den Ankündigungsplakaten verschwanden, fand ich nicht so schlimm, denn ich hatte meine Krachmusik-Phase einstweilen hinter mir (auch noch wieder vor mir, aber das wußte ich noch lange nicht); daß so neumodische Kinkerlitzchen wie eine Super-Laser-Lightshow angesagt waren, interessierte mich nicht, denn mir ging’s bei Musik immer nur um Musik und nie um irgendwelches Drumrum; daß ich mich mit diversen Freunden (weniger -innen, aber das folgt wohl schon aus meiner Bemerkung übers Drumrum) verabredet hatte, um auf dem Eichenring ein gemeinsames Zelt aufzubauen, versteht sich wohl von selbst. Am Abend vor dem Ereignis zog ich mir im Kino in der Kreischstadt (die heißt Rotenburg an der Wümme und ist genau so) noch schnell den guten alten Woodstock-Film rein, auf daß auch klar werden würde, wo die Unterschiede liegen. Hätte ich mir vielleicht lieber den Altamont-Film ansehen sollen, um vorbereitet zu sein?

Das einzige, was Scheeßel ’77 mit Woodstock ’69 gemein hatte, war vermutlich das verkehrstechnische Chaos der Anreise. Ich hatte nun ja den Vorteil, nur ein paar Kilometer vom Schauplatz weg zu wohnen, hätte also gut und gern zu Fuß hinspazieren können, aber es gibt da ein Alter, in dem man sich nicht gern unmotorisiert bewegt. Folglich wurden komplizierte Absprachen mit Freund Reinhard getroffen, der nicht nur mich, sondern auch noch diesen oder jenen Gleichgesinnten abholte. Zur Strafe verreckte sein Kugelpor¬sche in der Scheeßeler Bahnhofstraße; für immer. Zähneknirschend schulterten wir unser Gepäck und stapften im Pulk der andern Rockfans gen Eichenring.

Lang war der Fußmarsch, und lang waren die Schlangen am Eingang, wo wir immerhin noch von der Ordnertruppe der Hell’s Angels kontrolliert wurden – daraus folgt für den Kenner schon, daß wir immerhin noch am späten Nachmittag auf dem Gelände eintrafen, denn später wurde aus noch zu schildernden Gründen nicht mehr kontrolliert. Und endlich, endlich standen wir im Ring: zusammen mit Hunderttausenden Gleichgesinnter!!! Na, wohl doch nicht, mehr als 15.000 Leute dürften seinerzeit nicht auf dem Gelände gewesen sein.

Durch die verzögerte Ankunft hatte ich die erste Band schon mal total verpaßt, und dabei handelte es sich bei der schrottigen Truppe sogar um heimliche Lieblinge von mir: Long Tall Ernie & the Shakers. Das waren die einzigen, die auch schon beim ersten Festival dabeigewesen waren; eine hollän¬dische Rock’n’Roll-Revival-Band, die sich einen Heidenspaß draus machte, die Uralthelden zu karikieren. Musikalisch interessierte diese Truppe nicht sonderlich, aber wenn Long Tall Ernie nicht gerade in den Bühnenaufbauten rumkletterte, pflegte er aufs Klavier zu springen, seine Wildlederschuhe in die Taste zu kanten und nebenher noch seine Schmalztolle mit einem Kamm zu traktieren. Dochdoch, das hatte schon was. Leider war dem guten Bohnenstangen-Ernie damals schon der combo-interne Rang abgelaufen worden durch seinen ehemaligen Mitstreiter Hank the Knife, der einen fürchterlichen Hit gelandet hatte mit einer Murksnummer namens „Guitar King“. Erinnert sich wer? Dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm-dumm, genau.

Long Tall Ernie war also schon lang von der Bühne, als ich am Schauplatz erschien, und hat seine Anlage deswegen wohl auch retten können; das erste, was ich musikalisch mitkriegte, waren außerordentlich befremdliche Töne, die von Van der Graaf Generator stammten: mußte man nicht hinhören, konnte man also sein Zelt aufbauen und eine allgemeine Lageorientierung versuchen. Seltsame Gerüche wehten übers Gelände; es hieß, rundherum an den Ständen würden rarste Raubpressungen verkauft, aber irgendwie war ich zu dämlich, um da was mitzukriegen. (Das hol ich jetzt alljährlich bei den fliegenden Händlern vor dem Haupteingang zur Frankfurter Buchmesse nach: für irgendwas ist die Literatur wohl doch gut, wa?)

Irgendwann, nach langer Umbaupause, spielten Colosseum II, die nicht übermäßig mein Fall waren; irgendwann waren auch die mit ihrem Kram durch, und es gab eine weitere längliche Umbaupause. Für mich wurd’s erst spannend, als Camel die Bühne betraten.

Camel, nicht mehr bekannt? Und mir waren sie, seltsam zu sagen, noch nicht bekannt. Gefällig-ätherische Musik, leicht elegisch, mit harmonisch-melancholischem Gesang: also nicht gerade der typische Open-Air-Fetzer. Art Rock, der leider bald zum artigen Schlabber-Rock degenerierte. Saxophon und Flöten gehörten zum Instrumentarium der Band, zur ewigen Gaudi meines Sohnemanns Michael, der sich gar nicht wieder einkriegen kann beim Gedanken, bei Rockmusik könnten Flöten dabei sein, und mich gehörig veräppelt: „Ey, Hippie, wa? Peace, Alter!“

Ich zerschmolz seinerzeit dennoch, wühlte mich sogar durch die Menschenmassen ganz nach vorne vor die Bühne, glotzte den Camel-Musikern auf die Fußspitzen und schoß eines dieser üblichen Konzertfotos, auf denen im Vordergrund viele verwackelte Hinterköpfe und im Hintergrund ein paar unterbelichtete (phototechnisch, mein ich!) Darbieten¬de zu sehen sind.

Und da vorne vor der Bühne besah ich mir nicht nur die Musikschaffenden, sondern auch das Publikum. Logischerweise sammeln sich vor der Bühne bei Freiluftkonzerten immer die Hardcore-Fans: Leute mit kräftigen Ellenbogen und grellen Transparenten. Irgendein Doors-Fanclub grüßte da per Spruchband Ray Manzarek, der mit seiner neuen Band angesagt war. Und ein lederbekleideter Typ, der wohl eher nur ein Dosenbier-Fan war, hing mit halbem Körper in den Natodrahtwindungen, die die Kabel zwischen Bühne und Soundkontrollturm schützen sollten. Wer Natodraht kennt, weiß: je heftiger man rumwühlt, desto schlimmer bohren sich die Widerhaken in einen rein; das einzige, was hilft, ist umsichtige Handhabung. Mit Umsicht und Bedachtsamkeit hatte es besagter Dosenbiertrinker aber nicht; er rumorte auf ostentativ gewalttätige Weise rum und versuchte vergeblich, sich aus dem Natodraht zu befreien.

Das Scheeßeler Festival war kein Teenybopper-Treff; als Durchdrängler zur Bühne erntete ich böse Blicke, und ich war halbwegs froh, als ich nach beendetem Camel-Auftritt wohlbehalten wieder bei unserm Zelt anlangte. Was folgte, war ein weiterer ewigwährender Umbau; und dann, schon einigermaßen spät am Abend, kamen die Abräumer: Golden Earring. Deren „Radar Love“ hatte ich immer eher für stumpfsinniges Gedudel gehalten, für das sich Leute mit dem musikalischen Intelligenzquotienten einer Kinderrassel begeistern konnten. Aber hier, auf der Bühne, wirkten sie doch ganz gewaltig. Das war vielleicht die Lektion dieses Festivals für mich, jedenfalls auf musikalischem Gebiet: es gibt doch einen Unterschied zwischen Musikfreuden am Plattenspieler und Musikfreuden im Open-Air-Stadion. „Radar Love“ knallte ordentlich; die 15.000 Leutchen im Eichenring taten ihr bestes, um auf ausgeflippt zu machen; und „Radar Love“ war das letzte Stück Live-Musik, was es auf diesem Festival zu hören gab.

Nach dem Auftritt von Golden Earring begann nämlich die Pleite. Nach vergeblichen Zugaberufen wurde rieselnde Tonbandmusik angedreht, die gar nicht wieder aufhören wollte. Von einer weiteren Gruppe keine Spur; aber irgendwann gab’s Anzeichen dafür, daß die Bühne still und heimlich abgebaut werden sollte. Was nicht vor und nicht auf, sondern hinter der Bühne inzwischen passiert war, war der faktische Offenbarungseid des Veranstalters, der sich mit diesem Festival heillos übernommen hatte. Im Vorfeld waren diverse Topacts angekündigt worden, allen voran Nektar und vor allem (kurios genug) die Byrds, die eigentlich seit Jahren Geschichte waren. Nektar und die Byrds hatten allerdings auf Vorauszahlung ihrer Großgagen bestanden, was der Veranstalter nicht leisten konnte; kurz vor Festivalbeginn sagten beide Bands ab; das sickerte durch, woraufhin auch andere Gruppen der ganzen Klamotte fernblieben.

Nur die fünf bereits genannten Bands reisten an und büßten einen mehr oder weniger großen Teil der Gage ein, denn was sie vor dem Auftritt nicht kriegten, kriegten sie nie im Leben mehr. Und die Heroen von Golden Earring wurden als Lohn für ihren Auftritt noch ihre Anlage los, die ein Opfer der Flammen wurde.

Denn es wurde gezündelt. Erst im übertragenen Sinne, hinter der Bühne, wo die als Ordner engagierten Hell’s Angels dem Veranstalter auf den Pelz rückten und die Reste der Kassenbestände abnahmen; dann auf der Bühne, wo nach anderthalbstündigem Tonbandgedudel die Hardcore-Rockfans ihrem Ärger auf handgreifliche Weise Luft machten. Zunächst flogen Flaschen, dann kletterten frustrierte Festivalbesucher aufs Bühnengerüst, schlugen die Verstärker kaputt und setzten schließlich die ganze Bühne in Brand. So kam dann doch noch eine Art Stimmung auf. Mein Freund Hans-Otto wollte sich das mal aus der Nähe ansehen und wühlte sich Richtung Bühne durch. Von den Spruchbändern des Doors-Fanclubs war nichts mehr zu sehen; statt dessen sah er nichts als Vandalismus und Frustabbau. „Mann, was soll denn die Scheiße, alles kaputtmachen, wa? Die haben doch alle ’n Rad ab!“ bölkte er ein paarmal durch die Gegend, dann merkte er plötzlich, daß er von den Umstehenden schon ganz komisch beäugt wurde. Bevor er Prügel beziehen konnte, verdrückte sich der Gute wieder zu uns nach hinten. Hans-Otto war Zehnkämpfer, muß man wissen: mit ein paar Halbstarken hätte er es spielend aufgenommen. Aber das hier war Randale auf überkochender Flamme.

Irgendwie gab es die Bereitschaftspolizei auf, irgendwas oder irgendwen retten zu wollen; die Feuerwehr stellte fest, daß die Leute zwar ihren Durst, aber sonst gar nichts gelöscht haben wollten. Durch Flaschengeschosse wurden ein Polizist und ein Feuerwehrmann leicht verletzt; 54 Festivalbesucher wurden festgenommen, zwei Drittel davon allerdings bloß wegen Drogendelikten; und ein Scheeßeler Gastwirt, der ordentlich hatte verdienen wollen, konnte am nächsten Tag Konkurs anmelden, denn logischerweise wurden die Container mit den Bier- und Colavorräten noch in der Nacht geplündert, mal abgesehen davon, daß der Veranstalter nichts mehr zahlen konnte. Wer klug war, schnappte sich rechtzeitig irgendeine Lautsprecherbox oder anderes Equipment und schleppte das als Ausgleich für entgangene Festivalfreuden mit nach Haus; wer brav war wie unsereins, brach in stiller Enttäuschung die Zelte ab und tauchte noch vor dem Morgengrauen bei den Lieben daheim auf, um sich auszuschlafen, wenn nicht auszuheulen. Was für eine Enttäuschung aber auch!

Erst im nachhinein hat sich die Optik ein wenig verschoben, und die allgemeine Enttäuschung ist einem klammheimlichen Stolz gewichen: wir waren dabei! und haben das brennende Festival von Scheeßel überlebt! Na klasse... Nicht lange danach ging die ganze Klamotte in die nationale Rockmythologie ein. Zwar war’s nicht, wie mir mal ein Durchgeknallter weismachen wollte, Frank Zappa, der in einem seiner Songs Scheeßel erwähnt – da hatte wohl einer ein paar Buchstaben verwechselt. Aber von Franz K. gibt’s tatsächlich einen Kloppersong namens „Rock in Scheeßel“. Nur schade, daß man am Orte natürlich von derlei Mythenbildung gar nichts hielt: hatte man den Freakauflauf im ländlichen Raum schon vorher ziemlich mißtrauisch beäugt, so hatte es der Ausgang der Geschichte ja nun allen bewiesen, daß derlei bloß die gute Ordnung und den Anstand der dörflichen Jugend beeinträchtigt. Meine Hoffnungen auf ein drittes Scheeßeler Festival durfte ich getrost begraben. In seiner Amtszeit werde es ein solches Spektakel gewiß nicht mehr geben, meinte der gerade vorher auf zwölf Jahre gewählte Gemeindedirektor, „es sei denn, ein arabischer Ölscheich ist der Veranstalter.“ Sowas galt damals als Ausgeburt weltlichen Reichtums; heute hätte er vielleicht Bill Gates erwähnt.

Und doch gab’s irgendwann und -wie wieder Festivals in Scheeßel. Ein örtlicher Tonstudiobetreiber versuchte Anfang der neunziger Jahre, ein „Festival neuen Stils“ zu etablieren, „ein Event für die ganze Familie“: er glaubte allen Ernstes, Leute mit Plakaten locken zu können, auf denen Torfrock neben Doctor Alban und den Wildecker Herzbuam angepriesen wurden – nur gut, daß das gründlich in die Hose ging und das Publikum sich auf ein paar verirrte Hundertschaften beschränkte. Aber seit 1997 gibt’s alljährlich im Frühsommer wieder ein zweitägiges Rockfestival in Scheeßel, stets mit ein paar ganz großen und vielen kleineren Namen; die Organisation läuft wie am Schnürchen; jährlich strömen 50.000 Leutchen herbei und benehmen sich wie bei Schwiegermuttern – aber unsereins ist jetzt halt nicht mehr zu jung, sondern zu alt. Ich gebe zu, als die erste dieser Festival-Neuauflagen stieg, radelte ich unter dem Vorwand der sportlichen Rehabilitation (ich hatte mir kurz zuvor einen Muskelfaserriß geleistet) um das Gelände herum, schnupperte nach Dope-Wolken und lauschte den gar nicht übermäßig neumod’schen Klängen – und kriegte doch unterschwellig so ein Gefühl, irgendwas könnte schiefge¬laufen sein in meinem Leben. War ich nicht doch irgendeiner Verspießerung zum Opfer gefallen? Gefährliche Fragen! Seither seh ich zu, daß ich an den Festivalwochenenden nicht daheim, sondern irgendwo in der Ferne auf irgendwelchen Literaturtagungen bin. Praktischerweise finden im Juni, wenn in Scheeßel Festivalzeit ist, immer die internationalen Joyce-Symposien statt, und da läßt sich die Rockmusik akadämisch (keine neue Rechtschreibung – Anm. d. Red.) verbraten.

Rockmusikalische Bezugnahmen auf Texte von James Joyce findet man beispielsweise bei John Lennon, Syd Barret, Scullion, den Pogues, Kate Bush, Deacon Blue und Andy White; daraus zu explizieren sind hochrelevante hermeneutisch-con-spiritive Argumentationslinien, denen zufolge im Kontext transkultureller Karnevalisierung (Bachtin), Bricolage (Lacancan & Derridada) respektive Dekonstruktivität (Bo Drillard & Bo Diddley) die traditionelle metamediale Alterität blabla blubberblubber rhabarber rhabar¬ber. Zurück zum Thema!

Die neu aufgenommene Scheeßeler Festivaltradition hat immerhin den Vorteil, daß ich bei meinen Reisen in aller Welt immer mal wieder auf zwanglose Weise mit Vertretern der knospenden Generation ins Gespräch kommen kann. Neulich im Zug nach Krakau saß ich neben einem jungen Mann, dem zu meinem Heimatort sofort dessen rockmusikalische Bedeutung einfiel, und in Nordirland lief mir ein schnuckeliges Mädelchen über den Weg, das sogar alljährlich zum Festival anreist und entsprechend schwärmte (neenee, nicht für mich – das denn doch nicht). Und meine Kinder treiben sich zu Festivalzeiten natürlich auf dem Eichenring rum. Geschickt, wie sie halt sind, fälschen sie sich irgendwelche Armbänder und kommen aufs Gelände, ohne Eintritt zu zahlen; meistens besorgen sie sich vorher auch noch eine Stange Zigaretten, die sie zu überhöhten Preisen an Nikotinsüchtige weiterverkaufen. Festivalbesuch mit kommerziellem Nebeneffekt eben. Daß die Leute im verrockten Eichenring heutzutage mit Handys und verspiegelten Sonnenbrillen rumlaufen statt in Parka und Ché-Guevara-Shirt, ist natürlich dazu angetan, mir den Opaspruch auf die Lippen zu locken: Früher, ja früher, da war eben alles irgendwie...

Wie, was: nostalgische Verklärung sei das? Bei mir doch nicht! Überhaupt war ich die Illusionen, mit denen ich auf mein erstes Festival gezogen bin, dann doch schnell los. Ein paar Wochen nach dem Scheeßeler Großbrand brach der sogenannte Teutsche Herbst an, und zu allem Überfluß wurde ich zum Bund eingezogen. Da war’s dann vorbei mit dem Glauben an die Erneuerungskräfte der Jugendkultur. Schwuppdiwupp! – Aber trotzdem: „Radar Love“ in Scheeßel, das war der Punkt, wo vieles möglich gewesen wär.

Friedhelm Rathjen

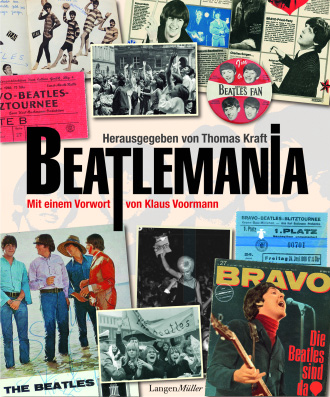

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.