Maik Brüggemeyer: Silly Love Songs (Wings)

Maik Brüggemeyer: Silly Love Songs (Wings)

Musikalisch gesehen war mein Leben bisher eine ziemliche Katastrophe. Meine Eltern schwoften ihren ersten Schwof zu Peter Beil, gezeugt wurde ich wohl zur Musik einer Schützenfestkapelle, das erste Wort sprach ich zu Boney M, als ich mein erstes Fußballtor schoss, lief auf dem Heimweg „Unchain My Heart“ von Joe Cocker im Autoradio, als ich einmal dem Tod von der Schippe sprang, musste ich das zu Klängen aus dem Ghettoblaster meines Zimmernachbarn tun, der – zumindest bevor sein Hirntumor erkannt und entfernt wurde - ein großer Bon-Jovi-Fan war, und in meine spätere Frau verguckte ich mich auf einer Party, als sie zu „Sympathy For The Devil“ vor mir herumtanzte. Ich habe die Rolling Stones nie besonders gemocht, und auch an diesem Abend hätte ich nicht auf sie hören sollen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Seltsamerweise hat bei all diesen Ereignissen die Zahl 6 eine wichtige Rolle gespielt. Meine Eltern lernten sich 1966 kennen, ich wurde 1976 geboren, meinen ersten sinnhaften Ausspruch tat ich, als ich auf der Rückbank unseres alten BMW 1502 fest angeschnallt im Kindersitz saß und auf die vorbeiziehenden Felder und Wiesen schaute – er lautete: „Da Mais“ und hatte somit genau sechs Buchstaben. 1986 schoss ich mein erstes Tor in einem offiziellen Fußballspiel. Ich schlenzte – na gut, sagen wir: stolperte – den Ball aus 2 mal 6 Metern am zugegebenermaßen für den Riesenkasten viel zu kleinen Torhüter des SC Ostenwalde vorbei zum 1:5-Ehrentreffer ins Netz. 1 plus 5 ist natürlich 6. Auch die erste Runde im Kampf gegen den alten Schnitter gewann ich in einem 6er Jahr: 1996. Meine spätere Frau, deren Vorname aus sechs Buchstaben besteht, lernte ich 2004 (2+0+0+4 = 6) kennen. Da sangen – wie schon erwähnt – gerade die Stones vom Teufel, der ja bekanntlich unter der Durchwahl 666 zu erreichen ist. 2006 haben wir dann unvorsichtigerweise geheiratet. Die Scheidung fand drei Jahre später – immerhin die Hälfte von sechs, aber wir waren ja auch zu zweit – am 13. Februar statt (Quersumme des 13.2. ist natürlich: 6).

Vor einiger Zeit las ich zu meiner Verwunderung in einem Buch über John Lennon, dass auch sein Leben sich entlang einer Zahl erzählen lässt. Bei ihm ist es die 9. Er wurde am 9. Oktober geboren, sein Geburtsort Liverpool hat 9 Buchstaben, in den vollständigen Namen des Ehepaars John Ono Lennon und Yoko Ono Lennon kann man insgesamt 9 Os zählen und die beiden lebten gemeinsam im Appartement 72 (7+2 = 9) des New Yorker „Dakota Building“. Als Lennon am 8. Dezember 1980 spätabends vor diesem Gebäude erschossen wurde, war in seiner englischen Heimat schon der 9..

Ich meine, das kann doch alles kein Zufall sein, oder? Er die 9, ich die 6. Ich bin also quasi der umgedrehte Lennon. Daher war es wohl von Anfang an völlig klar, dass Paul McCartney mein Lieblingsbeatle werden musste.

Das Schicksal schlug am Nikolaustag, dem 6. Dezember also, 1986 zu. Der rotbefrackte Greis hatte mir – obwohl ich schon lange nicht mehr an ihn glaubte – netterweise einen Zehner in den Strumpf gesteckt, den ich in der nächstgrößeren Stadt zum Klingen bringen wollte. Ich hatte im Radio den Song „Paperback Writer“ gehört, und landete daher im „Marktkauf“ vor dem Fach mit den Beatles-Kassetten. Neben den sündhaft teuren roten und blauen Alben fand ich für 5 Mark 99 den Titel „Wings Greatest“. Ich hatte zwar keine Ahnung, was das war, aber da es im Beatles-Fach stand, konnte es ja so falsch nicht sein.

Nun hatte ich also meinen ersten „richtigen“ Tonträger. Gut, es war nur eine Kassette, ein Medium, auf das zur damaligen Zeit fast jeder mit einer gewissen Verachtung herabblickte. Erst etwa zehn Jahre später wurde es durch allerlei Erinnerungstexte von so genannten Popautoren rehabilitiert. Damals, in den langweiligen 80er-Jahren, waren Kassetten allerdings vollkommen uncool und was für Leute, die Benjamin Blümchen oder Richard Clayderman hörten. Meine Eltern, die tatsächlich Richard Clayderman hörten, nahmen Dutzende von Liedern aus dem Radio auf, die mittendrin abbrachen, weil ein Geisterfahrer die A 30 befuhr, oder äußerst unelegant endeten, weil ein Moderator seinen Schnabel nicht halten konnte und Sachen wie „Mmmmixed Emotions waren das mit ,Chiquitita Renita’“ oder „Uuuunsere Startnummer sieben“ oder „Juuuuliaaaane Werding“ in die letzten Akkorde quakte, wovon – wenn es meinem Vater gelang, schnell genug von seinem Kreuzworträtsel aufzuspringen, um die Aufnahme abrupt zu beenden – meist nur noch ein „Mmmm“ oder „Uuuu“ oder „Juuuu“ für die Nachwelt erhalten blieb.

Meine „Wings Greatest“ war seltsamerweise ein mexikanisches Fabrikat. Und ähnlich wie der ebenfalls dort gefertigte VW Käfer lief und lief und lief sie unaufhörlich und hatte dabei mindestens ebenso viele Nebengeräusche wie das knatternde Kraftfahrzeug. Zunächst war es nur ein lautes Rauschen zwischen den Stücken, das ich als Schneegestöber identifizierte, denn das ergab Sinn, weil auf dem Cover der Kassette eine in einer Schneelandschaft platzierte indische Statue abgebildet war. Das Rauschen gehörte also quasi zur Geschichte. Und es stand außer Frage, dass auch diese Kassette – wie all die zuvor aus der Pfarrbücherei entliehenen Tonbänder von „Hui Buh, das Schlossgespenst“ bis „Fünf Freunde“ – eine Geschichte erzählte. Sie war nur dummerweise in einer mir noch fremden Sprache verfasst.

Ich ging damals in die fünfte Klasse der Städtischen Realschule, und die einzigen englischen Wörter, die ich kannte, waren „Hello“, „Good morning“ und „Mr. and Mrs. Scott“. Aber mein Ehrgeiz war geweckt, und ich machte mich mit ägyptologischer Akribie an die Entschlüsselung.

Das sind meine schönsten musikalischen Erinnerungen überhaupt. Ich verbinde sie nicht mit anderen Menschen oder einschneidenden Erlebnissen. Sie stehen für eine Art lebensgeschichtlichen Leerlauf, für – wie Grant McLennan von den Go-Betweens es in einem Song über seine Kindheit und Jugend formulierte – „silent times in thought“. Nachmittage allein in meinem mit Toni-Schumacher- und Pierre-Littbarski-Postern ausgeschmückten Kinderzimmer. Die Hausaufgaben beendet, sitze ich vor dem an einen Radiolautsprecher angeschlossenen Kassettenrekorder. Vor mir auf dem Tisch: ein Zettel, ein Kugelschreiber der Landmaschinenfabrik „Niemeyer“, für die mein Vater Zeit seines Arbeitslebens malochte, das gelb-blaue Langenscheidt-Wörterbuch und eine Beatles-Biografie aus dem Knaur-Verlag, aus der ich unter anderem erfahren hatte, dass es sich bei den Wings um die Band von Paul McCartney handelte. Stunden-, ach was, jahrelang lauschte ich der leiernden, nach Bandsalat zigfach mit besagtem Kugelschreiber neu aufgespulten Kassette, die mir immer neue Geschichten erzählte.

Eine ging etwa so: Alles beginnt an „Another Day“ – einem anderen Tag, vermutlich also irgendwann in der Zukunft. Im Radio laufen nur noch „Silly Love Songs“ – alberne Liebeslieder. Und niemand mag sie mehr hören. Zu Pauken und Trompeten erschallt vom Himmel herunter eine Stimme und gibt Paul McCartney den Befehl: „Live And Let Die“. Bring sie – vermutlich die Leute, die diese Liebeslieder singen – um, dann darfst du weiter leben. Das schien mir zunächst mal eine gute Idee, denn Liebeslieder waren nun wirklich schovel und kack und fetzten überhaupt nicht und was man sonst noch alles so sagte in den Achtzigern, wenn schovel und kack war und nicht fetzte.

Um sich Hilfe für seine Mission zu holen, fährt Paul McCartney zur „Junior’s Farm“, dem Bauernhof seines jüngeren Bruders Mike also vermutlich. Und „With A Little Luck“ – mit etwas Glück - schlagen die beiden die Band (wohl eine Art Sinnbild für alle Musiker, die Liebeslieder spielen) in die Flucht – „Band On The Run“. Dann fahren sie mit einem silbernen Aston Martin, wie ich ihn aus den James-Bond-Filmen mit Roger Moore kannte, zum alten „Uncle Albert“ – er scheint wohl ihr geheimer Auftraggeber zu sein –, um ihm von der erfolgreichen Ausführung ihrer Mission zu berichten. Onkel Albert wohnt auf einem Schiff mit dem Namen „Admiral Halsey“. Es regnet und sie sind klatschnass, als sie aus dem Zubringerboot an Bord steigen. Sie werden schon erwartet. „Hi, hi, hi“, ruft der alte Albert ihnen freudig entgegen, und sie feiern gemeinsam den Triumph. Immer mehr Leute erscheinen nun, um den beiden Helden zu gratulieren. Schwester Susi, Bruder John, Martin Luther, Phil und Don. Der alte Albert, der in meiner Erinnerung ein bisschen aussieht wie Joachim Fuchsberger, ruft seinem Butler – Chirs Howland – zu: „Open the door, let ’em in.“ – „Öffne die Tür, lass sie herein.“

Und zwischen all den Gästen erkennt Paul McCartney plötzlich seine große Liebe. Das tut ihm sehr weh. „Au au au au, au au au“, klagt er in „My Love“. Jetzt da er ein Liebeslied hätte brauchen können, ist niemand mehr da, der eines spielen könnte.

Es stellt sich dann aber heraus, dass unser Paulchen das böse Spiel seines Onkels von Anfang an nicht mitgespielt hat. Er hat all die Musiker an einen sicheren Ort gebracht, eine geheimnisvolle Insel, die im Nebel liegt und daher von Alberts Spionen nicht gefunden werden kann. Er nimmt also seine Liebe an die Hand, verlässt mit ihr die Party, und die beiden fliegen mit seinem Privat-„Jet“ auf dieses paradiesische Eiland, wo die Liebeslieder jetzt wohnen – „Mull Of Kintyre“ heißt es. Dort feiern sie dann eine feuchtfröhliche Hochzeit, die ein bisschen klingt wie unser Partykeller an den Geburtstagen meines Vaters.*

Das war schon eine tolle Geschichte. Tausendmal spannender als „Benjamin Blümchen“ jedenfalls. Auch wenn ich das mit der Liebe noch nicht so ganz verstand. Aber Paul McCartney war nach diesem rätselhaften Abenteuer ganz klar der Held meiner Jugend. Damit stand ich in diesem Lebensabschnitt, in dem man gemeinhin die rebellische Pose schätzt, ziemlich allein. Die einzige Person in meinem Umfeld, die auch die Beatles mochte, Kerstin hieß sie, war ein Hippie-Mädchen, und verehrte naturgemäß John Lennon. Kerstin fiel später auch auf Jim Morrison, Kurt Cobain und all die anderen Typen herein, die man eine Zeit lang aus dem Karstadt-Poster-Shop in Überlebensgröße mit nach Hause nehmen konnte.

Ich kann mich erinnern, wie Kerstin und ich im Jungkolping-Sommerlager mal zur Mittagszeit zusammen in einem stickig-heißen Zelt saßen, auf das sauerländische Grün schauten und zu einer Kassette John & Yokos „Happy Xmas (War Is Over)“ mitsangen. Ich war damals 15 und hatte mich einen Tag zuvor zum ersten Mal (unglücklich) verliebt. Lennon hatte also wieder mal unrecht. Weder war Weihnachten, noch war der Krieg zu Ende. Er hatte gerade erst begonnen. Und ohne Liebeslieder, das war mir in diesem Moment klar, war er nicht zu gewinnen.

* Fun Fact zu besagter Insel: Bei der britischen Filmzensur galt bis 2004 die Faustregel, dass in Liebesszenen der Winkel, in dem der Penis zum Körper seines Inhabers steht („the angle of the dangle“ genannt), nicht größer sein durfte als der Vertikalwinkel der Halbinsel Kintyre. Sonst wurde der Film als pornographisch eingestuft. Man nannte das den Mull-Of-Kintyre-Test. Keine Ahnung, was diese Information über den weiteren Verlauf der Hochzeitsnacht aussagt.

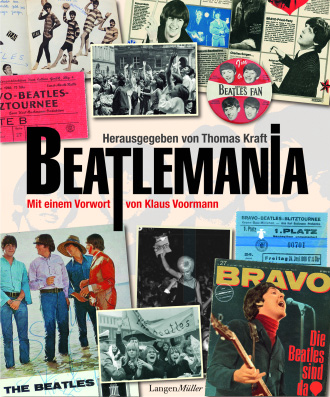

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.