Gert Heidenreich: Pop Sunday (Iron Butterfly9

Gert Heidenreich: Pop Sunday (Iron Butterfly9

Neunzehnhundertneunundsechzig war wirklich ein verrücktes Jahr.

Amerika hatte einen korrupten Präsidenten namens Nixon, die vernagelten Sowjets verhafteten den tschechischen Präsidenten Dubček und machten unsere Hoffnungen auf einen Sozialismus mit menschlichem Gesicht endgültig zur naiven Illusion, Amerikaner spazierten auf dem Mond umher, die Stones bestellten die Hells Angels als Ordner für ihr Altamont-Konzert, was einige Besucher mit dem Leben bezahlten. Aber auf den matschigen Maisfeldern der ländlichen Kleinstadt Bethel, New York, trafen sich friedlich fünfhunderttausend vorwiegend junge Leute, hörten Musik und wollten Frieden in Vietnam und Love überall. Sie nannten es Woodstock. Da fiel uns kaum mehr auf, dass in Deutschland statt der Großen Koalition unter dem ein Jahr zuvor geohrfeigten Kanzler Kiesinger fortan die SPD und die FDP eine Koalition unter Willy Brandt bildeten.

Unter den großen Ereignissen gab es ein kleines, das mit mir zu tun hatte. Der Jugendfunk des Bayerischen Rundfunks hatte die schöne Idee, seine Musiksendung Club 16 gelegentlich von jungen Schriftstellern gestalten zu lassen. Zu Gast waren Martin Sperr, Peter Bichsel, der die Bee Gees als »Doppelkäse« bezeichnete, Peter Handke, der Pink Floyd und die Beatles mochte, zwischen der Musik aber gegen Papst, Altnazis und den Berliner Bürgermeister Schütz derart stänkerte, dass die Telefone im Funkhaus rauchten. Es folgte der Lyriker Jürgen Becker, der auch Plattenwünsche von Gisela Elsner und Gabriele Wohmann erfüllte. Nach ihm war ich dran. Der zuständige Redakteur, Walter von La Roche, von der Abendzeitung befragt, was er von mir erwarte: »Wir sind auf alles gefasst.«

Keine Ahnung, was ich in der Sendung gesagt habe – es wird zeitgemäß gewesen sein. Immerhin war der Hörerzuspruch so, dass La Roche mich einen Monat später fragte, ob ich eine regelmäßige Sendung wolle, Sonntagmorgen, zehn bis elf, im neuen Dritten Programm des BR. Ich sagte zu, ein Konzept zu entwickeln.

Im Dezember trafen wir uns in dem Reihenhäuschen in München-Ramersdorf, das ich damals bewohnte, und ich werde nie vergessen, dass der Dritte im Bunde, Georg Kostya, an seinen Rollstuhl gefesselt, Schneebälle ans Fenster werfen musste, um eingelassen zu werden. Wegen des Schnees auf dem Bürgersteig konnte er nicht bis zur Klingel fahren. Er hat mir meine Gedankenlosigkeit verziehen, und ich habe mich noch lange geschämt.

Sein Jingle, mir ein bisschen zu gefällig, beherrschte von Januar an die Sendung, für die er auch den Namen erfunden hatte: Pop Sunday. Kostya brachte mir bei, im Studio mit zwei Plattenmaschinen im Wechsel zu arbeiten und mich selbst am Mikrofon auszusteuern. Er war ein guter und geduldiger Lehrer.

Das Konzept der Livesendung war einfach. Ich schrieb jede Woche politische Gedichte, so etwa acht bis zehn. Natürlich war es keine große Poesie. Es waren die seinerzeit üblichen aphoristischen Anmerkungen zur Gegenwart, rhythmisch gebrochen, auf Pointen gebürstet und, so gut es nur ging, gegen Establishment, Rechtskonservative, gegen den amerikanischen Krieg in Asien, gegen soziales Unrecht, alte Nazis und so fort. Ich besitze keinen der Texte mehr. Meinen jungen Zuhörern gefielen sie, und nicht wenige werden meine mehr oder minder zeitgeistigen Anmerkungen dankbar als Alternative zu den Sonntagsandachten auf Bayern 1 eingeschaltet haben. Entscheidend aber war die Musik. Ich achtete darauf, nicht der Pop-Auffassung der Jugendfunksendung Club 16 und schon gar nicht dem restlichen Musikprogramm des Sonntags, das Werner Götze gestaltete, ins Gehege zu kommen. Götze hatte in der Presse über meine Sendung gesagt, sie sei »ein bewusst herbeigeführter Stilbruch in der Leichten Welle. Dabei besteht natürlich das Risiko, dass die Berieselungshörer ab- oder umschalten.«

Die meisten Titel in Pop Sunday wurden tatsächlich nirgendwo sonst im BR gespielt, weil sie zu schräg oder zu links, zu experimentell oder zu drogenhaltig oder alles zugleich waren. In Pop Sunday ging das alles, und das zu einer Zeit, als die CSU den Sender quasi als ihr Privatradio ansah. Die anschwellende Hörerpost von Schülern, Lehrlingen, Studenten bewies, dass nicht nur die sanften Sänger wie Leonard Cohen, Rod Stewart und Manfred Mann beliebt waren, sondern dass meine Hörer gerne die wilden Eskapaden von Jimi Hendrix hörten, Uriah Heep, Brian Auger and the Trinity mit Julie Driscoll, von der Season of the Witch besonders gut ankam. Aber auch ihr elegischer Abgesang auf den Prager Frühling, Chechoslovakia, wurde richtig verstanden.

Meine Gedichte führten bald hie und da zu unpoetischen öffentlichen Reaktionen, und so kam es, dass ich jeden Samstagabend dem Redakteur am Telefon die Texte für Sonntag vorlesen musste. Er war einigermaßen liberal, doch gelegentlich bat er, von Formulierungen Abstand zu nehmen, die mit ziemlicher Gewissheit den Rundfunkrat beschäftigen würden. Seltsamer Weise nahm an der Musik nie jemand Anstoß. Nicht an Janis Joplin, Frank Zappa und den Mothers of Invention, nicht an den teils atonalen Höhenschwüngen von Jimi Hendrix und den psychedelischen Delirien von Steppenwolf und Blue Cheer. Vielleicht lag es daran, dass ich mich selbst im Programm immer wieder bei Led Zeppelin, Genesis oder Jethro Tull erholte. Deren Stück Thick as a Brick war, wenn meine Erinnerung nicht trügt, der Anfang meines Wahns, möglichst in jeder Sendung ein Stück zu haben, das extrem lang war. Der Testfall zuvor aber war Deep Purple: Child in time ist ein ruhiges, schönes Stück, das etwas über zehn Minuten dauert. Der Jethro-Tull-Live-Mitschnitt von Thick as a Brick im Madison Garden hat fast zwölf Minuten. Wunderbar. Ebenso lang die dreiteilige, man muss wohl sagen: Symphonie der Crazy World of Arthur Brown mit den Sätzen Prelude-Nightmare, Fanfare-Firepoem und Fire, mit der berühmten Stelle I am the God of Hell Fire and I bring you – Fire!

Das habe ich nach einem Jahr wiederholt. Auch das ebenso lange 3rd Stone From The Sun von Hendrix war nicht nur einmal im Programm. Gipsy von Uriah Heep gehörte mit sieben Minuten zu den kürzesten Nummern, Pink Floyds A Saucerful of Secrets mit 12:48 zum Standard. Von da konnte ich mich steigern zu Voodoo Chile von Jimi Hendrix, das immerhin 14:59 dauerte, um endlich zur Krönung zu kommen: In-A-Gadda-Da-Vida, das Meisterstück von Iron Butterfly, eine ganze Plattenseite, knapp neunzehn Minuten lang. Es sollte wohl In the Garden of Eden heißen. Der Leadsänger Doug Ingle vernuschelte den Titel angeblich unter LSD-Einfluss zu In-A-Gadda-Da-Vida: In der Studiofassung 17 Minuten langer epochaler Rock, in der Mitte getragen von einem damals in der Rockmusik ungewöhnlichen, urgewaltigen Schlagzeugsolo, spektakulären Orgelphrasen und geradezu unwiderstehlichen Gitarren- und Bass-Riffs. Meines Wissens war ich der erste, der diesen Meilenstein des Acid Rock im BR, vielleicht überhaupt in der ARD (Privatradio gab es ja noch nicht) ungekürzt aufgelegt hat. 1969 gab es unter dem Titel In The Times of Our Lives noch eine neunzehnminütige Konzertfassung, härter, schneller, nicht unbedingt schöner.

Wie so viele andere Bands jener Jahre hielten auch die Helden von Iron Butterfly es nicht lange zusammen aus. Schon 1971 hörten sie auf, spätere Neustarts waren nicht erfolgreich.

Ich hielt Pop Sunday auch nur eineinhalb Jahre, also rund siebzig Sendungen, durch. Ein Eingriff der Redaktion in meine Texte, der zum Ausfall einer Sendung führte, ließ mir damals keine andere Wahl. Ich kündigte und empfahl dem Sender junge Autoren, die mir auch zuvor schon Gedichte zur Verfügung gestellt hatten. Einer von ihnen war Carl-Ludwig Reichert, der dem Radio seither treu geblieben ist. Doch kaum hatte ich aus Stolz und Trotz das Handtuch geschmissen, wurde die Sendung in die Nacht verlegt und sicherheitshalber vorproduziert. Sie hielt sich noch Jahre als Experimentierplatz für Dichtung und neue Musik.

Als ich noch live im Sendekomplex 3 des Bayerischen Rundfunks meine Rockbands auflegte, kam eines Tags ein großer, blondgelockter, strahlend lächelnder Junge aus dem Studio nebenan herüber, gratulierte zur Sendung und sagte: »Hätte ich nicht gedacht, dass so’n Intellektueller wie du überhaupt mit Plattenmaschinen umgehen kann.« Mich freute das Lob. Wir lernten uns gut kennen. Weder er noch ich wussten damals, welch einzigartige Medienkarriere ihm bevorstand: Thomas Gottschalk.

Zugegeben: Mein Jahr, 1970, hatte bewegendere Ereignisse. Etwa den Kniefall Willy Brandts in Warschau, den Befehl von Präsident Nixon, Kambodscha anzugreifen. Und vor allem: Am zehnten April 1970 trennten sich die Beatles. In der Bundesrepublik entstand die RAF. Es kamen härtere Jahre.

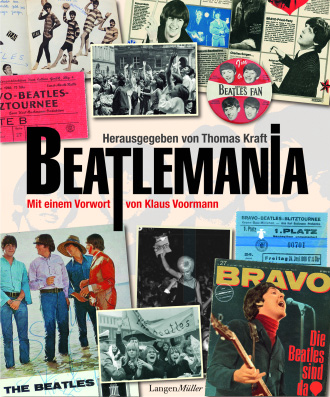

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.