Heribert Hoven: To every thing, turn, turn, turn, there is a season! (The Byrds)

Heribert Hoven: To every thing, turn, turn, turn, there is a season! (The Byrds)

London, im Herbst 2006; wir streifen durch Bloomsbury, als Julias Blick auf den Aushang eines Studentenclubs fällt, der den Auftritt von Roger McGuinn ankündigt. McGuinn? War das nicht der legendäre Front-Man der Byrds, Mr. Tambourine Man, der immer ganz unamerikanisch aus der Gruppe hervorstach in seinem Rollkragenpullover und mit verspielt schmaler Intellektuellenbrille, die an zwei Streichholzschachteln erinnerte, tatsächlich aber bereits auf Benjamin Franklin zurückging? „Rain gray town known for its sound / in places small faces unbound“, so hatte es in „Eight Miles High“ geklungen. Das war damals die korrekte Sicht auf London, in das die Byrds, über den Atlantik kommend, einflogen, bevor es swingte. Von Drogen ist hier nicht die Rede, obwohl der Titel oft so interpretiert wurde.

Schillernd waren sie allemal gewesen, die Byrds. Schon der Name! - „Die Vögel“ schrieb man doch eigentlich mit „i“. Um nicht mit jungen Mädchen verwechselt zu werden, was in „birds“ ebenfalls mitschwingt, ersetzte man das „i“ einfach durch ein „y“, das wiederum auf das große Vorbild Bob Dylan verwies. Ja, auch an Bob Dylan schieden sich in den Sechzigern die Geister. Immerhin gehörte er zu denen, die die Musik, für die wir Jugendlichen uns begeisterten, aus dem Flachsinn des Schlagers erlöst hatten. Während für die etwas Älteren von uns Musiker wie Elvis Presley, Chuck Berry oder Little Richard dem Rock´n Roll durch ihre Sprünge und Hüftschwünge vor allem Körpergefühl verliehen, gab Dylan ihm in seinen Texten und mit seiner Nähe zum Blues die intellektuelle Tiefe. Dies kam an bei uns Rock-Rebellen, die wir gelegentlich zur Melancholie neigten. Wenn einer von uns auf einem Fest Dylan auflegte, wobei das Plattenauflegen ja noch durchaus ein bewusster und längerer Vorgang war, mit dem man einem erwartungsvollen Publikum seine momentane Befindlichkeit demonstrieren konnte, dann waren entweder Rückzug in Weltschmerz angesagt oder endlose Diskussionen („Master of war“). Wilde Tänze oder Fröhlichkeit konnte man einstweilen vergessen.

Dann hörten wir auf einmal, es muss wohl zuerst im Radio gewesen sein, dass da eine Band aus Kalifornien es wagte, Dylans rauchig-gereizten Sprechgesang in mehrstimmige Harmonien zu überführen und das ganze mit Schlagzeug, Bass und einer zwölfsaitigen Rickenbacker-Gitarre zu unterlegen, die ein gewisser McGuinn so hervorragend beherrschte. Wenn Dylans Gesang wie schottischer Whiskey wirkte, gleichsam ein Rachenputzer fürs Gehirn war, so perlte das, was die Byrds daraus machten, wie Champagner, der alle Geister belebte. Das war die Geburtsstunde des elektrifizierten Folk-Rock, der in Wahrheit nichts anderes war als die entente cordiale zwischen irisch bretonischer Kirchenmusik und dem Beat von Bass und Drums. Es dauerte nur wenige Wochen, bis die Byrds 1965 mit ihrer Version von „Mr. Tambourine Man“, zu der sie der Meister selbst animiert hatte, den ersten Platz der Billboard-Charts erklommen. Weil ich als Schüler noch keins jener voluminösen Tonbandgeräte besaß, mit dem man Lieder aus dem Radio hätte aufnehmen können, musste ich die Single kaufen, die nach einiger Zeit ebenso knisterte wie der Radiolautsprecher. Rasch ließen die Byrds weitere Dylan-Adaptionen, wie „All I really want to do“ oder „My Back Pages“. Die Botschaft jener Jahre, die Dylan in die Verszeile gepackt hatte, „The times they are a-changin“, konnte nun von jeder Schülerband verbreitet werden, was ihrer Popularität keinen Abbruch tat. Während den Beatles oder den Stones noch der Geruch englischer Vorstädte anhaftete, kam mit den Byrds das Lebensgefühl von Haight-Ashbury oder Big Sur über den Atlantik und bald sollte der „jingle-jangle morning“ ihrer ersten Platte in den „summer of love“ überleiten, der für uns 1950 Geborene deshalb so schön war, weil er oft auch der erste Sommer dieser besonderen Art war.

Nach ihren großen Anfangserfolgen und einer eher weniger erfolgreichen Englandtournee begann die Band zu experimentieren. Denn inzwischen waren mit The Mamas and the Papas oder Simon and Garfunkel äußerst populäre Konkurrenten in der Szene aufgetreten. Zum Folk-Rock gesellten sich nun merkwürdig sphärische Klänge („Mr.Spaceman“), die man dem space-rock zurechnen kann, der wegen der Mondfahrten gerade angesagt war. Stärker wirkten jedoch die Einflüsse von Ravi Shankars Sitar und vor allem gewisse LSD-Erfahrungen („Artifical Energy“), die sich in einem schrill jammenden psychedelic-sound niederschlugen, was der Band den Boykott durch diverse Radiostationen einbrachte. Dem Idol der Jugend, J.F. Kennedy, huldigten die Byrds schließlich mit dem Song „He was a friend of mine“.

1967 spielten sie auf dem Monterey Pop Festival, das später zur Mutter aller Musikfestivals avancierte. Trotz ihres fulminanten Auftritts, den D.A.Pennebaker für uns, die wir in Europa verbleiben mussten, in einem wegweisenden Dokumentarfilm festhielt, stand die Band danach beinahe vor dem Aus. Zwar erschien 1968 noch ein Album mit dem etwas plakativen Titel „The notorious Byrd Brothers“. Doch die Gemeinsamkeit der Gruppe, die sich vor allem im Studio zum Musizieren zusammengefunden hatte, schien aufgebraucht. Drei der fünf Gründungsmitglieder verließen die Band, teilweise um, wie etwa David Crosby, eine eigene Karriere zu starten.

Daher akzeptierte Roger McGuinn, der die Namensrechte besaß, dass der neu hinzugekommene Gram Parsons die Musik der Byrds radikal in Richtung Country-Musik veränderte. Die Band zog nach Nashville um und widmete sich dort religiösen Fragen („The Christian Life“) und der countrytypischen Fernfahrerromantik („Drug Store Truck Drivin´Man“), lange bevor Bob Dylan diese Themen für sich entdeckte. Die hier entstandene LP „Sweetheart of the Rodeo“ zählt Karl Bruckmaier in seinem über 30 Jahre später erschienenen Buch „Soundcheck“ zu „den fünf besten LP´s der sechziger Jahre“ und nennt sie gar eine „der anrührendsten und zärtlichsten Platten, die jemals eingespielt wurden“. Trotzdem konnte sich, wenn ich mich recht erinnere, der Country-Rock, der zu sehr an stampfende Cowboystiefel erinnerte, bei uns Studenten nicht so recht durchsetzen.

Ein letztes Mal, aber umso nachhaltiger, trafen die Byrds das Lebensgefühl unserer Generation, als sie mit dem McGuinn-Song „Ballad of easy rider“ den sound-track zu dem road movie „Easy Rider“ lieferten, mit dem die USA 1969 auf dem Cannes-Festival vertreten waren. Der Trip in die Freiheit endet für die Helden des Films wie für die Zuschauer in einem ebenso überraschenden wie schrecklichen Aufwachen aus einem schönen Traum. Im November 1969 schockierte das My Lai-Massaker uns und die Welt, und als 1971 die „Pentagon-Papers“ veröffentlicht wurden, offenbarte sich auch dem letzten Zweifler der verbrecherische Charakter der gesamten US-Politik.

Die siebziger Jahre beendeten viele unserer Illusionen: Die Zeit paradiesischer Unschuld mit all dem Hippie-Hedonismus war endgültig vorüber, ebenso wie das kurze, aber kreative Kunstprojekt Pop-Art. Die Blumenkinder waren in der Realität angekommen, auf die man musikalisch nur mit dem Punk angemessen reagieren konnte. 1973 lösten sich die Byrds auf. Einen Mythos, wie er sich etwa um Led Zeppelin oder The Grateful Dead bildete, haben uns die Byrds nicht hinterlassen. Den Byrds ist von Anfang an die Hochzeit zwischen Kunst und Kommerz gelungen. Sie waren keine Band zum Anfassen, sondern zum Anhören, weshalb sie auch niemals bei uns in Deutschland auftauchten. Sie mussten nicht authentisch wirken, wie etwa Joan Baez, sondern einfach nur schöne Musik machen.

Und jetzt also, nach nunmehr fast vierzig Jahre, sollten wir in London dem Gründungsmitglied und musikalischen Leistungsträger der Byrds, persönlich begegnen. Noch bevor sich der rote Samtvorhang des kleinen Theaterraums öffnete, erklangen hinter der Bühne die ersten Töne von „Mr.Tambourine Man“. Dann trat Roger McGuinn selbst aus dem Dunkel hervor, mit getönten Brillengläsern, wie man sie in Kalifornien als Schutz gegen die Sonne trägt, und gepflegtem Spitzbart, der eine gewisse Seriösität signalisierte. Schlank und hochgewachsen, trotz seiner inzwischen 64 Jahre, wurde er von einem Publikum, das sich mehrheitlich ebenfalls zwischen 50 und 60 bewegte, stürmisch begrüßt. Obwohl er seine Lieder nur mit der Gitarre (abwechselnd E und unplugged) begleitete, waren sie leicht wiederzuerkennen, was vor allem seiner charakteristischen, leicht näselnden Stimme zu verdanken war. „Alles hat seine Zeit“, heißt es in dem ebenso wehmütigen wie tröstlichen Song „Turn, turn, turn“, den die Byrds von dem Protestsänger Pete Seeger übernommen hatten. An jenem Abend schienen die Sechziger jedoch zurückzukehren. Zumindest war die Gegenwart für einige Augenblicke vergessen, was nicht die schlechteste Leistung von Musik sein muss. Dann hieß es wieder: „Flow, river, flow“

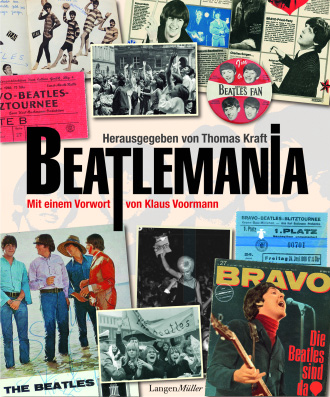

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.