Martin Hielscher: I aint carrying me no load (J. J. Cale)

Martin Hielscher: I aint carrying me no load (J. J. Cale)

Es muss 1976 gewesen sein, J.J. Cale hatte sich über seine Flugangst hinweggesetzt, machte eine Europatournee, nach „Naturally“, „Really“ und „Okie“ war „Troubadour“ erschienen, sein viertes Album, er trat mit seiner Band in der Hamburger Musikhalle auf, mein Bruder und ich hatten uns Karten besorgt, wir waren seit Cales erstem Album Fans, und obwohl wir es hätten wissen müssen, waren wir von seinem Auftritt vollkommen verblüfft. Da waren wir mit Jimi Hendrix und Taste, mit The Who und den Stones, mit Janis Joplin und den Doors aufgewachsen, mein Bruder, der fünf Jahre älter ist, hat eines der letzten Hendrix-Konzerte vor seinem Tod miterlebt – diese Konzerte waren Exzesse, so wie die Musik – laute, euphorische Klangteppiche oder Hendrix’ Voodoo - die Musiker, immer mit irgend etwas bedröhnt, stürmten über die Bühne, Gitarren wurden geliebt und malträtiert, die Bandmitglieder ließen die Sau raus und das Publikum, wenn es durfte, auch.

Und J.J. Cale und seine Freunde aus Oklahoma, mit denen er spielte? Er rührte sich praktisch überhaupt nicht, er stand einfach das ganze Konzert über nur da, manchmal stellte er irgend etwas an seinem Fußpedal um oder wippte leicht mit den Takt, den Kopf hielt er meist über die Gitarre gebeugt, er sprach zwischen den Songs fast kein Wort, aber er wirkte nicht autistisch oder abgewandt, er war unglaublich „cool“, bevor man bei uns überhaupt anfing, „coolness“ zu meinen, zu denken und „cool“ zu sagen. Man war expressiv, laut, wild oder „authentisch“. Er war „cool“, er war „laid back“, er hat es erfunden. Und er hat den Pop-Haiku erfunden. Denn woher rührt diese Magie, die seine Musik und seine Songs ausstrahlen, die meist berühmter wurden, wenn andere sie spielten, wie „After Midnight“ oder „Cocaine“, voller, mainstreamiger, breitwandiger? Sein einziger großer Hit in seiner eigenen Einspielung war „Crazy Mama“, Track 7 seines ersten Albums:

“Crazy mama, where you been so long/ You’ve been hiding out, I know that’s true/ Crazy mama, I sure need you/ Crazy Mama, where you been so long

Einfacher könnten die Worte gar nicht sein, Cale macht auch in seinen nie sehr langen Songs nie viele Worte, es heißt ja, ein Interview mit J.J. Cale sei seltener zu bekommen, als den Halleyschen Kometen auftauchen zu sehen, über sich selbst spricht er fast gar nicht, aber in seinen Songs, an denen er ewig herumfeilt und –bastelt, ist alles gesagt, über die Liebe, die Vergänglichkeit, den amerikanischen Süden, seine Lebenshaltung, über den Rausch, den Tod, die Texte sind voller Ironie, trockener Hinterlist, auch wenn sie so schlicht, manchmal auch sehr melancholisch daherkommen. Die Magie rührt von Ihrer Verknappung, der perfekten und doch zurückhaltenden Instrumentierung, dem grandiosen, aber dezenten Gitarrenspiel. Wo andere dröhnen, deutet J. J. Cale an, wo andere brüllen, flüstert er, wenn anderswo gleichsam zur großen Rockoper und – symphonie ausgeholt wird, wenn lärmender Brei und endlose Soli auf einen niederprasseln, wird bei Cale ein zwischen Country, Folk, Blues und Rock angesiedelter, ganz unverwechselbarer Sound geboten, der sich aus der Stille hebt und ins Rollen kommt, aber einen nie wie eine Lawine überrollt, sondern mitnimmt, als würde man in einem alten Amischlitten durch den Süden „cruisen“:

“They call me the breeze/ I keep blowing down the road/ They call me the breeze/ I aint got me nobody, I aint carrying me no load.”

Er hat nie nach dem Ruhm gegriffen, er hat sich diese Last nie auferlegt, er hat sich einen Trailer gekauft und lebte in einem Trailerpark, er hat sich gefreut, wenn andere, berühmtere,

seine Songs coverten, Eric Clapton, The Allman Brothers Band, The Band, Johnny Cash, Deep Purple, Bryan Ferry, Lynyrd Skynyrd, Poco, Santana oder Herbie Mann. Und er hat richtig viel Geld damit verdient, das war natürlich auch cool. Aber er hatte aber kein Konto. Was machte Cale? Er stopfte es zwischen die Wände in seinem Wohnwagen, als eine Art Dämm-Material! Während sich die anderen in die Fallen des Ruhms, der Geltungssucht, des Konsums und der Selbstzerstörung treiben ließen, blieb er außen vor, hat nicht mal Telefon, bis heute.

“I wake up in the morning, thinking bout my troubles/ I go down to the water and they pass away”

1976 war ich neunzehn und musste gerade das vierzehnte Jahr zur Schule gehen, weil ein Jahr, das ich als Austauschschüler in den USA verbracht hatte, von meiner deutschen Schule in Ahrensburg, Schleswig-Holstein, nicht anerkannt wurde. Ich verbrachte dieses Jahr 1973-1974 in St. Louis, Missouri, und im Radio lief „Angie“ von den Stones, aber kein Song von J.J. Cale. Ich sah und hörte Leon Russell in der von Marihuanaschwaden durchzogenen Konzerthalle in downtown St. Louis, Lynyrd Skynyrd, bevor sie abstürzten, und mir war gar nicht klar, wie eng die Verbindung zu Cale war, der mit Leon Russell seine musikalische Karriere begann, und am Ende dieses Jahres machten wir eine Rundreise, vierzig Austauschschüler aus der ganzen Welt, und eine Etappe war Nashville, Tennessee. Wir kamen an den Studios vorbei, in denen „Naturally“ aufgenommen worden war, und erst später setzte sich dies mir zusammen zu einem Bild, in dem Cale und seine Musik, die ich zuhause in St. Louis nicht hörte, die aber schon in meinem Kopf war, sich mit meinem Leben verwob, mit den Landschaften, den Mädchen, den Autos, den Drogen aus jenem Jahr. Ich war sechzehn, war verliebt in ein Mädchen, das ich nicht treffen konnte, weil ich als Austauschschüler nicht Auto fahren durfte, ohne zu riskieren, wieder nach Deutschland geschickt zu werden, natürlich fuhr ich Auto, aber nur kurze Strecken, und ich bekam den Wagen nicht, um sie abzuholen und mit ihr auszugehen, wir wohnten weit draußen, in einer Vorortsiedlung auf dem Land, ohne Auto kam man nirgendwohin, und ich kam mit dem Mädchen auch nicht weiter.

Es ging irgendwie vorbei. Später habe ich einen Roman von Richard Ford übersetzt, „A Piece of my Heart“, der in Mississippi spielt und eine Atmosphäre und ein paar Figuren hat, die direkt aus den Songs von Cale zu kommen scheinen, ich habe in meinem eigenen Leben nicht ansatzweise die Coolness erreicht, die ich damals mit neunzehn schon bewundert habe, ohne zu wissen, was es war. Aber immer, wenn ich J. J. Cale höre, fühle ich, was Glück, die Befreiung von der Erdenschwere, Gelassenheit sein könnten, die mir alle nicht vergönnt sind. Cale ist immer noch da, und in diesem stillen, konsequenten Musiker-Leben ist es völlig logisch, das Jahrzehnte, nachdem Claptons Einspielungen von „After Midnight“ und „Cocaine“ den Mann aus Oklahoma wohlhabend machten, die beiden sich zusammen getan haben, um eine wunderbare CD aufzunehmen, „The Road to Escondido“ von 2006. Sie enthält die großartige Aufnahme eines ganzen alten J.J. Cale-Songs, der immer wieder von den verschiedensten Gruppen und Sängern gecovert worden ist: „Anyway the wind blows“:

„You can catch a woman if you hang around/ You can tear down the door, tear down the wall”

Es ist eine der stärksten Aufnahmen auf der CD, mit diesem kristallklaren, präzisen, leicht „untertourigen“ Gitarrenspiel, das im Kopf immer noch weiter hallt, der Song hat 2006 noch weit mehr Drive als bei seiner ersten Aufnahme von vor mehr als dreißig Jahren. Älter werden kann auch heißen, dass man etwas besser kann als früher, selbst Rock oder Pop. Vielleicht lerne ich es noch.

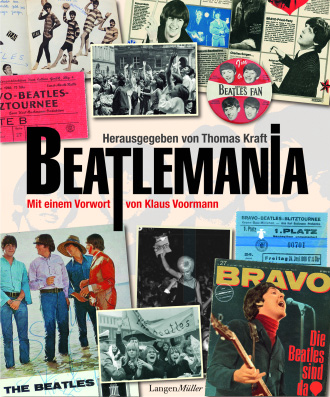

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.