Josef Rödl: Eine allein macht allein (Janis Joplin)

Josef Rödl: Eine allein macht allein (Janis Joplin)

Wenn sie die schwere Tür zum Keller aufdrückt und in den Hof heraustritt, folgt ihr laute Beatmusik, dann fällt die Holztür wieder zu und es legt sich wieder Sonntag nachmittägliche Stille über den Hof. Sie blickt sich um, als ob sie jemanden erwartet, überfliegt die wenigen parkenden Autos. Mich beachtet sie selten.

Ich warte in meinem VW auf Freunde F. und S. Wenige junge Gäste verlassen den Keller, sie starten mit Mopeds. Früher war das hier ein Hof, später ein Gasthof mit einem tief im Boden eingelassenem Kellergewölbe für Kartoffeln, Kraut und Bier. Ende der 1960er Jahre entstand darin der erste Beatkeller im Umkreis von 30 Kilometer.

Das lud zum Spott ein, Kartoffeln versprechen wenig Attraktion. Doch es kamen aufregende, umtriebige, neue Mädchen von überall und weit her, die man vorher nie in unseren Dörfern sah. In tradierten Welten ist Weite von großem Vorteil, man ist fernab von Kontrolle, weitab von älteren Geschwistern, die aufpassen. Es kehrten städtische Freiheiten ein, anonym, modisch und freizügig. Mädchen verließen brav angezogen ihr dörfliches Zuhause und zogen sich bei Anfahrt für den Beatkeller um. Aus Dirndln wurden T-Shirts. Und die Röcke wurden kürzer. Neue Orte wurden entdeckt, neue Freiheiten, neue Musik, neue Freunde, eine neue Welt im Kartoffelkeller, ein Ort, den manche von ihnen von Zuhause als Ort für Kinderarbeit kannten.

Kartoffelklauben und Kartoffelzupfen, Kartoffel für die Viecher am Hof.

Nun aber gab es hier Musik, neue Musik, andere Musik, ein Ort zum Verzupfen, zum Verzaubern, zum Verlieben, zum Verbeaten. Als Gegenschlag gegen Misstrauen und Spott daheim, weil man sich für Negermusik interessierte. Der Beatkeller war bald unschlagbar, er wurde zum Zentrum der neuen Szene weitum, er ersetzte Volksfeste, Fußballplätze, Schwimmbäder, Schützenfeste, Wallfahrten und Bierzelte.

Wochenende wurde Beat.

Sie steht noch immer vor der Tür, wartet, die langen Haare hängen ihr wie immer übers Gesicht. Sie hatte die Angewohnheit

vor Betreten des Kellers sich eine Blume aus dem Blumenstock der Wirtin zu zupfen und ins Haar zu stecken. Es gab Streit mit der Wirtin, der Wirt aber wusste um den Wert, moderner Mädchen fürs neue Geschäft, wegen ihr allein kamen wahrscheinlich fünf weitere junge Männer. ‚Flowers’ im Haar, das war Mode, das war ihr Beat.

Ihre Präsenz reichte auch jetzt, um immer wieder hinüber zu sehen. Wir hatten eine gemeinsame Bekannte, mehr nicht.

Sie ist hübsch, sie ist die Begehrte im Keller. ‚Solche Frauen sind anstrengend’ sagte mein Freund F. Wir sind schon zwanzig. Da weiß man, wo was drin ist und wo nicht, sagt er.

Ich habe noch nie mit ihr getanzt. Ich tanze oft und eigentlich stand ich im Keller immer am Rand oder auf der Tanzfläche.

Musik war für mich immer vor allem Tanz. Noch Mitte der 60er tanzten wir in den Dörfern den Bayerischen, den mir meine

Mutter beibrachte. Im Dorfwirtshaus konnte ich zur Kirchweih bereits mit vierzehn mit ihr richtig tanzen; Walzer, Dreher, Bayerische ‚Zwiefache’, ein beschwingter und zuweilen komplizierter Tanz. Danach dann der Schlagerschnulzentanz, ein unsinnliches Sich-im-Kreis-drehen zu ebensolcher Musik. Dann aber der Bruch in die Neuzeit, Beat und Rock. Das änderte alles. Und blieb in einem doch wieder gleich, die Welt drehte sich um Rock - und Röcke.

Im neuen Keller spielte nun jedes Wochenende Musik, Dorftänze aber gab’s nur wenige im Jahr. Und statt Amateurmusiker auf Anfängerniveau spielten jetzt die Besten der Welt, die besten Sänger, Schlagzeuger, Gitarristen. Ikonen einer neuen Zeit kamen in den kleinen, weit abgelegenen Dorfkeller.

Im Beatkeller war alles entspannter, als auf dörfliche Tanzböden, hier konnte jeder tanzen, ohne Tanzkursanleitung, zu zweit, zu dritt, allein oder mit wechselnden Partnern, aufgefordert oder unaufgefordert. Im Dorfwirtshaus dagegen konnte es Mädchen passieren, dass sie den ganzen Abend nie zu Tanz aufgefordert wurden, übersehen beim mühevollen Tanz-Aufforderungs-ritual junger, selbst noch unsicherer Männer. Kein Blick von einem Mann, kein Gespräch und keine Berührung. Sie stand am Pranger. Übersehen von jungen Männern, die selbst noch mit all den Konventionen des dörflichen Tanzbetriebes sich vertraut machen mussten.

Der Jungmann muss erst noch das Jagen nach den Schönen des Saales lernen. Mancher tat sich damit so schwer, dass er nach ersten Misserfolgen es für alle Zeit aufgab. Wer mit wem? Wer kann schon tanzen? Wer tritt einen auf die Füße? Wer klammert

sich allzu eng an jeden weiblichen Körper? Der erste Ton der Kapelle war das Startzeichen zur Jagd auf die Schönen im Saal. Die jungen Männer spurteten über die Tanzfläche, um die Verehrte noch vor allen andern zu erreichen. Alles nach Ritus, Und weil es sich für eine junge Frau schlicht nicht gehörte, einen selbst ungewollten Tanzpartner abzuweisen, so bremsten die Schönen die Anstürmenden oft dadurch, dass sie ihren ebenfalls anwesenden Vater aufforderten mit ihr zu tanzen. Da stand der Jungmann dann inmitten der Tanzfläche allein und blöd da und fühlte sich ebenso am Pranger. Von stiller Häme der Kumpels bloßgestellt. ‚Zu schön für dich!’

Das begründete oft für den Rest des Abends entweder ein Saufpotential oder ein Rauf-potential. Oder einfach nur stille Sehnsucht, wie die der jungen Frau in der Ecke. Das wiederum konnte durchaus der Beginn einer wunderbaren Ehe sein falls sich die beiden entdeckten und trauten. Raufen oder heiraten. eine radikale Konsequenz.

Im Beatkeller aber war nun alles anders, alles einfacher.

Jeder und jede konnte nun auf die Tanzfläche. Wann immer, mit wem auch immer. Völlig egal. Wie unendlich wohltuend. Der Beat löste überkommene Ordnungen auf. Es war so leicht, sich nun von den alten Zöpfen zu distanzieren.

Von da ab erwähnte man Feuerwehrfeste und Volksmusik besser nicht mehr. Der neue Klang einer E-Gitarre traf die Herzen der 60er Jahre, verführte und war sexy. Eine Zither aber klang nun irgendwie, wie das Jammern der Mütter, wenn die Töchter zum ‚Beaten’ fuhren und eine Ziehharmonikas faucht, wie eben Väter fauchen, statt mit ihren Söhnen zu reden über die neue Negermusik

Es war vorbei. Wochenende ist beat.

Sie steht noch immer vor der Tür. Und immer wieder dringt laute Musik herüber, wenn jemand die Tür frequentiert. Sie blickt immer wieder auf die Uhr. Wartet. Ich rufe hinüber ‚Musst du weg?’, sie winkt ab. Sie ist heute adrett und etwas ungewohnt konventionell gekleidet. Bluse mit nicht so kurzem Rock, wie gestern Nacht. Auf wen wartet sie? Alle hier sind immer auf Abreise oder Anreise, der Keller wird von weit her angefahren, wer kein Auto hatte, der wartete oft und viel und lang. Warten auf Autos oder Mopeds.

„Warten auf Goggo“ hieß das (für Goggomobil, dem kleinsten Auto der 60er Jahre). Für Schüler war’s ein gewitztes Wortspiel mit Bildungsdünkel, für Automechanikerlehrlinge eine Verspottung der Sehnsucht nach dem eigenen Auto. Diese Modelle wurden ausschließlich von Opas gefahren, nie würde ein Mädchen darin einsteigen. ‚Ein Goggomobil macht die Liebe instabil’. Es sollte lieber bald ein VW sein. Noch besser ein Ford oder ein Opel, die hatten bereits Liegesitze. Die Zeit der motorisierten Statussymbole hatte begonnen.

Ich bin überrascht, sie kommt herüber und setzt sich zu mir ins Auto auf den Beifahrersitz, Türe bleibt offen. ‚Hallo Lisa’ – ‚Hi! Ist okay?’ Sie schüttet ihre Umhängetasche mit all den Cassetten aus, schiebt eine Cassette ein. „Cry Baby“ von J. Joplin. Zum Schreien schön. Sie hatte nur Cassetten von ‚TscheyTschey.’ Ihr Idol. Deshalb die Blume im Haar.

‚Wo sind deine Freunde heute?’, fragt sie. – ‚Kommen noch’, sage ich, ‚die Freundin von F. ist weg’ – ‚Oh’, sagt sie abwesend, ‚schade für ihn’ – ‚Vielleicht besser für dich’ – ‚Für mich? Der F.? Ich? Ich erzähl’s gerne weiter.’ Sie hört Musik. Ihre Selbstverständlichkeit im Umgang, das war auch eines von den

angenehm neuen Dingen. Sie erklärt sich nicht und fordert nichts, sie ist einfach da und hört Musik.

Immer wieder „Cry Baby.“ Unendlich schön, wie schön das Lied und wie hübsch sie ist.

Ich kenne Lisa wenig, eigentlich gar nicht und doch ist es angenehm mit ihr zu sitzen.

‚Magst du die Musik?’, fragt sie und fährt gleich weiter, ‚zu Zweit warten ist angenehmer.

Als würde sich instinktiv etwas in mir wehren, sage ich ‚Zweisamkeit ist was für Spießer.’ Ich sage das einfach so, vielleicht will ich doch, dass sie mit mir redet. Sie aber singt wieder mit J.J. „Cry, cry baby....“ In die Pause hinein sage ich: ‚Wie beim Tanzen, früher immer nur zu Zweit, jetzt geht alles, allein, zu dritt.’ Sie blickt mich nur an. ‚Alles mehr gemeinsam, Alles für alle, das ist wahrscheinlich die Zukunft.’ Immer wenn mir nichts rechtes einfällt verkünde ich die Sätze von meinem Freund S. Irgendwas, was ein Gespräch provozieren könnte’ – ‚Alles für alle...Dein Auto auch?’ spöttelt sie – ‚Wenn wir damit gemeinsam wegfahren, ja.’ – ‚Also zu Dritt? zu Zweit wäre ja langweilig. Das meinst du doch’ – ‚Muss ja nicht immer gelten.’ - Alles Glück für alle. So was glaubst du?’ - ‚Ja. Ein Mann, eine Frau –

ein alter Hut! – Eine allein macht immer allein.’

Sie dreht die Musik leiser: ‚Wie war das?’ – ‚Was?’ – ‚Sag den Satz noch mal!...Eine allein....?’ - ‚...macht allein.’ ergänze ich – ‚Woher hast du den Satz? Von wem? Aus einem Song? Von wem?’

‚Das ist ein Aufruf zur Vielweiberei!’

Ich steige aus, ich muss meinen Freund anrufen. Ich gehe zum

Telefon in den Keller, er wollte schon längst hier sein. Aber F. war immer noch zuhause, am Boden zerstört, die Freundin hat ihn endgültig verlassen.

Es ist auf der Heimfahrt passiert, mit dem Freund! Im Auto. Oh Gott, Freunde!

Die Wege sind weit zum Keller, wer ein Moped mit Sozius besaß war im Vorteil, wer keines hatte, ging zu Fuß, manche wanderten eine Stunde hin und oft erst spät nachts wieder zurück. Wer aber ein Auto fuhr, der hatte nun viele Freunde. Und wer sein Auto an Freunde verlieh zum Heimfahren der Freundin, hatte manchmal Ärger, wenn die Freunde, übermannt von der Weite der Landschaft und Oberweite der Freundin, oft weite Wege durch Wälder fuhren und erst sehr spät zurückkamen und nun um ihr Leben fürchten mussten, weil der Freund und Autobesitzer eigentlich auch seine Freundin heimbringen wollte, die Begehrte aber inzwischen schon heim musste, um Sonntag früh in die Kirche zu kommen, sie also deshalb mit einem anderen Freund von einem anderen Dorf heimfuhr. Da zerbrachen Freundschaften. Trotzdem ich noch keinen Führerschein hatte, lieh mir mein großer Bruder manchmal sein Auto. Nur nachts und nur für Wege, die auch Hasen und Rehe benutzten, über Felder und durch Wälder, man erreichte auch so sein Ziel. Autos hatten einen sehr hohen Wert, Autos genossen allerhöchstes Ansehen. Und Autos gar mit Kassettenrecorder und Kassetten mit Janis Joplin, mit Jimmy Hendrix begründeten Freundschaften. Nun war überall Musik, mit der man sich identifizierte, die verband oder eben auch nicht. Die Dorfjugend trennte sich bald in Langhaarige und Anständige. ‚Du Beatle’

hatte die gleiche Schimpfwortqualität wie ‚Du Sau’. ‚Langhaariger Beatle’ war die Doppelung von Verachtung und damit Höchststrafe.

Das wiederum förderte durchaus das Gemeinschaftsgefühl untereinander im Keller. Alle machten die gleiche Erfahrung. Das gab uns die Gewissheit, wir sind wichtig. Wir sind anders, wir sind die Moderne, wir sind wie Joan Baez, wir alle sind wie Bob Dylan, wir sind natürlich auch gegen Krieg in Vietnam. Und wir sind wie die Studenten. In München und Berlin und Paris.

Ein paar von uns werden bald Studenten sein. Lisa auch.

Sie ist Schülerin, achtzehn.

Als ich wieder zum Auto zurückkam, röhrte die Musik noch lauter.

‚Es passiert zuviel in den Autos, sage ich vieldeutig’. Sie übergeht die Anspielung.

Sie sieht mich an und insistiert: ‚Woher hast du den Satz?’

‚Irgendwoher, weiß nicht mehr’ weiche ich aus. Und bin dann doch stolz. Mein Freund S. und ich dachten uns Sätze aus, die uns wichtig und vor allem natürlich bedeutend erschienen. Ich kritzelte sie auf Bierfilzl und wir legten sie im Keller aus. Es sollte eine subversive Aktion sein, doch noch nie hatte jemand darauf reagiert, das war sehr enttäuschend. S. gab auf. Ich aber verteilte jedes Wochenende einen neuen Satz auf genau abgezählte zehn Bierfilzln gekritzelt. Bis sich was tut. Irgendwas. Es tat sich aber nie etwas.

Aber nun! Nun also doch! Ich war sehr stolz. Zeigte es aber nicht.

‚Cry Baby’. Nun summe ich auch ein wenig mit ihr mit. Sie zündet wieder eine neue Zigarette an, es qualmt im Auto. Immer wieder kommt ihr Blick hinter den Haaren hervor, wie bei Janis. Sie sieht mir nun beim Mitgrölen zu ‚Cry...’ sie schmunzelt. Sie lächelt, wie ich’s mir wahrscheinlich immer gewünscht hatte. Sie ist nah. Und doch unerreichbar. Sie interessiert sich erstmals irgendwie für mich. Nur wegen eines Satzes. Ich versuche Themenwechsel. ‚Du machst Abi?’ – ‚In zwei Jahren. Und du?’ – ‚Nächstes’ – ‚Was studierst du?’ – ‚Neue Goggomobile bauen.’ – ‚Ach?’ Sie lacht und steuert ein neues Lied an „Summertime“, Janis röhrt nun ruhiger, aber mit der immer gleichen, sich unendlich anfühlenden Kraft dieser Frau. Summertime ist es hier auch im Hof. Sonntagabend. Sommer 1969.

Lisa wird wahrscheinlich gleich aussteigen und in ein anderes Auto umsteigen. Bestimmt kein Goggomobil. Ich traue der Vertrautheit nicht. Ich erinnere mich an eine andere Bierfilzl-weisheit ‚Provokation ist legitime Kommunikation’ Was für Sätze! S. sagte, Mädchen lernt man kennen, wenn man sie provoziert.

Sie ist die Umschwärmte hier, immer angebaggert, immer dieselben Sprüche von charmanten Bewunderern und von den Mädchen selbst als aufdringlich verachtete Sätze.

So wage ich das Gegenteil ‚Du bist schön, aber du imitierst. Du bist nicht Janis. Du bist nur eine Kopie der Kopie der Kopie ...’ und wage weiter Sätze, die junge Männer bedeutungsschwanger fallen lassen, wenn sie meinen, dass erfahrene Männer sie so fallen lassen würden: ‚Janis ist einmalig. Du aber bist ein braves Mädel aus einem Kuhstall um die Ecke. Also bleib wie du bist’. Das war hart. Sie reagiert überraschend, sie sieht mich ein wenig enttäuscht an. ‚Wenn du meinst, ich soll mich dafür genieren, dann gehe ich besser’ – ‚Bleib’ sagte ich schnell. Das ging schief. ‚War nicht so gemeint!’ Sie hat nun die Musik leise gedreht. ‚Du! Du kommst doch aus einem Kuhstall! Na und?’, sagt sie, ‚Du kokettierst!’ und sie bemerkt spitz: ‚Du imitierst! Vielleicht bist du die Kopie von der Kopie?’ Sie ist mit einemmal sehr exakt geworden in ihrer sprachlichen Betonung. Das war kein kleines, nur schönes Mädchen, Sprüche imponieren ihr nicht. Ich versuche die Rettung mit Ironie: ‚Wenn du meinst, ich soll mich jetzt dafür genieren, dann gehe ich besser.’

Sie hat verstanden.

Sie hört Musik. Wir sind quitt?

‚Du und deine Freundin machen Abi?’ Sie nickt. ‚Ihr seid die einzigen Mädchen hier mit Abi. – ‚Wir folgen deinem Beispiel! Hörst du doch sicher gern’. – ‚Auf der Uni wist du zu den wenigen sieben Prozent von Kindern gehören, die von unten kommen. Du bist Elite. Respekt!... Hörst du doch sicher gern’ Sie versteht die Ironie, schmunzelt darüber. ‚Arbeiter und Bauern hinein in die Unis! Unsere Zeit wird kommen.!’ Solche Sätze wiederum mag sie nicht so gerne. Ich versuch’s mit Charme: ‚Gescheit bist, schön bist.... Ist jetzt alles verziehen?’

Sie lächelt, denn ein wenig stolz ist sie schon darauf.

Dann aber insistiert sie schon wieder: ‚Woher hast du diese Sätze von vorhin? Eine allein macht ...weißt schon. Woher hast du den Satz, möchte den ganzen Text kennen. Schaust du nach?

Sie ist hartnäckig. Ich verspreche es, aber es gibt nicht mehr Text. Aber das will ich nicht zugeben.

Schade, ich werde sie wahrscheinlich gleich verlieren, so versuche ich wieder einen Alltagston zu treffen. Immer ein wenig

ironisch: ‚Ist es nicht leichtfertig zu einem fremden Mann wie mir ins Auto zu steigen? Was würde deine Mama sagen?’ - ‚Mama würde sagen, nimm die Pille’ Sie hat es so spontan aus sich herausgeprustet und muss nun selber lachen. Es ist ihr zwar sichtlich ein wenig peinlich. ‚Aber es ist die neue Zeit’, meint sie. – ‚Eine Bäuerin sagt sowas?? – ‚Meine Mama ist Sekretärin. Nicht Kuhstall. Mein Vater ja.’ – ‚Ach so, sorry’ – ‚Wieso sorry?’

Der Ton der Unterhaltung ist vertrauter geworden.

‚Leg jetzt mal deine Musik ein’, sagt sie ‚ich will wissen, was dich interessiert’. – ‚Mir ist das egal, kommt drauf an, wer mit im Auto sitzt.’ – ‚Du bist feige, du gibst bestimmt nie was zu. Was interessiert dich?’ – ‚Du.’ Sie übergeht die Bemerkung, drängt und sucht in meinen Cassetten. Ich lege wieder ihre Janis ein. Sie gibt nicht auf: ‚Was interessiert dich? Machst du jetzt auf interessant? – Du interessierst mich. – Hör auf. Lügner! – Wenn ich jetzt sage, ich würde dich heute gerne heimfahren, dann ist das jetzt keine Lüge.’ Sie lacht. Sie ist wieder ausgelassen. Wenn sie lacht, lacht ein eleganter Mund. Schön. Natürlich. Aufgeweckt. Ansteckend. Sie ist hübsch, das sieht man, sie ist begehrenswert, das ist nicht neu, dass sie warmherzig ist, das schon.

‚Ich werde jetzt gleich abgeholt. Meine Mama fährt mich jetzt in die Stadt. Internat. Jeden Sonntagabend ins Internat. Schreibst du mir? Du schreibst wahrscheinlich schöne Briefe.’ – ‚Kann keine Liebesbriefe.’ – ‚Einfach Briefe, was du machst und denkst.... Schreibst du mir? – ‚Was ich mache? Ich warte auf Freunde. Ich unterhalte mich mit dir’ - Gut, dann schreib mir den einen Satz! Den einen. Bitte! Und vielleicht wie der Text

weiter geht?

Sie blickt mich offen an. Es macht mich ein wenig stolz. Nein, sehr stolz. Zum ersten Mal interessiert sich jemand für das, was wir im Keller auf Bierfilzl kritzelten

Sie schreibt mir ihre Adresse auf das Kassettencover und steigt aus. ‚Kluger Bauernbub’ sagt sie noch und lacht. – ‚Arrogante Nuss’ – ‚Selber! Ich verabschiede mich noch von den andern. Von dir nicht, weil du schreibst mir. Bitte!’

Sie läuft weg, kommt doch wieder zurück, beugt sich ins Auto: ‚Die Cassette gibst du mir nächstes Mal?’ Sie dreht die Musik wieder laut, sehr laut und läuft weg. „Cry Baby, Cry Baby, Cry...“. Nächstes Mal!

Schon am nächsten Tag habe ich ihr einen Brief geschrieben. Und noch einen. Jeden Tag. Bald einen Morgenbrief und einen Nachtbrief.

So war sie bereits nächstes Wochenende wieder im Keller. Jetzt haben wir öfters getanzt. Ich hatte ihr Seiten lang Ideen, Behauptungen, Meinungen geschickt, bald von meiner Neugier und natürlich bald von meiner Zuneigung – und von meiner Abneigung gegen Abende ohne Beatkeller, ohne J. J. und ohne sie.

Nun nahm sie sich Zeit, ihre Flüchtigkeit verlor sich. Und ich schrieb ihr auch die nächste Woche wieder. Ich habe in vielen Variationen ‚jenen Satz’ verlängert und immer wieder neu erfunden und neu vollendet, ihn verteidigt und mit neuen Bedeutungen beladen. Sie wurde immer mehr mein Bierflilzl auf der ich Worte kritzelte. Sie wurde meine erste Veröffentlichung ins geschlossene Internat.

Meine Briefe wurden meine stummen, wortreichen Verlänge-rungen unserer Gespräche im Beatkeller. Ich hofierte sie, ich provozierte sie, ich himmelte sie an, sie wurde das Ziel und zugleich Spiegel. Worte treffen. So oder so. Ich wollte mich in ihr Herz schreiben.

Und als sie bemerkte, dass ‚jener Satz’ kein abgeschriebener Songtext war, sondern sozusagen ein Original – der aber, wie sie

meinte, aus einem Songtext hätte sein können, da war es leichter mit uns.

Ich traf sie jedes Wochenende beim Beat. ‚We are touched’ und ‚Cry Baby’. Ich hatte sie für mich allein. Jetzt beim neuen Beat-Tanz begann die neue Zeit. Wir waren im Keller, obwohl alle Freunde auch da waren, immer allein mit Beat und Rock und den Worten und Sätzen. Und uns. Wir waren zu Zweit allein.

Ganz allein in dem Keller im Dorf und mit Beat. Wie schön.

Das war der Schlüssel. Leider. Denn leider bewahrheitete sich jener Bierflilzlsatz, dass ‚eine allein leider allein macht’ dummerweise recht bald.

Sie wurde noch schöner, noch klüger, noch sinnlicher. Und irgendwann fehlte sie. So überraschend sie in meinem Auto aufgetaucht war, so war sie wieder weg. Sie kam auch nicht mehr wieder.

Dann schrieb ich allein weiter. Texte, die ich nun nicht mehr in die Post gab. Ich schrieb keine Worte mehr auf’s Bierfilzl im Keller, auch nicht jenen einen Satz. Alle Ergänzungen erbrachten keinen Sinn mehr. Jene Worte waren nur einmal und allein durch sie zu einer Bedeutung gelangt. Und so blieb es, die Bierfilzlworte waren für den Moment. Wie sie. Wie wahr. Wie weh das tat.

Und dann kam doch noch eine Karte von ihr: „Einer allein macht auch allein! Alles, alles Liebe! Lisa.“ Ja ich umarme dich auch. Immer wieder.

Ich schrieb weiter. Ein paar Jahre später schrieb ich für die Aufnahmeprüfung der Filmhochschule ein erstes Drehbuch. Eine Filmgeschichte vom Land. Ich suchte eigentlich nur eine professionelle Reaktion auf meine Texte. Sie kam auch, man lud mich zur Prüfung ein. Und dann als Student auf.

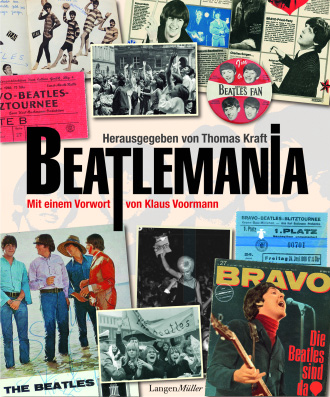

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.