Friedrich-Karl Praetorius: Immer an meiner Seite (Lou Reed)

Friedrich-Karl Praetorius: Immer an meiner Seite (Lou Reed)

Die Frage lautet, wie schreibt man über Musik? Sollte sie mich auf eine wie auch immer geartete Weise begeistert haben, gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Es ist ja – und das passiert selten genug – auf eine spezielle, nämlich ganz und gar musikalische Weise alles gesagt. Musik in Erklärungsnöten kann nicht restlos beglückt haben. Die musikalische Sprache ist eine ganz und gar andere Möglichkeit, etwas zum Ausdruck zu bringen. Und wenn das musikalische Erlebnis von der Person, die das Erlebnis ermöglicht hat, kaum getrennt werden kann, ohne einen Gesamteindruck zu zerstören, dann ist man Lou Reed begegnet.

In Hamburg kann es ganz ähnlich riechen wie am Hudson.

Hamburg und New York sind durch ein Meer getrennt. Lou Reed bleibt in beiden Städten derselbe.

Ich wuchs an der Elbe auf. Die Wohnung lag im Erdgeschoß und hatte Zugang zu zwei Gärten. Einer führte nach vorne, zum Lärm, zu all den Autos und den hässlichen Menschen, die mich ständig fragten, was ich da mache. Ich spiele, sagte ich. Aber ich dachte, ich will nicht so hässlich werden wie Du. Denn dann würde ich vielleicht auch indiskrete Fragen stellen und Menschen beim Spielen stören. Das Spielen ist dem Kind heilig, heiliger als der vermeintliche Ernst, den die Schule nicht aufhören will, uns als das eigentliche Leben zu suggerieren. Langeweile ist tödlich! Ein Auswurf an Einfallslosigkeit, Grausamkeit und Gnadenlosigkeit! Denn niemand spielt so tödlich ernst wie ein Kind. Und wenn mich ein gesungenes Anliegen mit dem Schweiß von hundert Mühen erreicht und auch genauso riecht, dann konnte – um mit Lou Reed zu reden – der Weg von der Schweißarbeit bis zur Scheißarbeit nicht weit sein.

Lou Reed erinnert mich in fast allen Songs, an einen, „der es nur noch einmal gesagt haben wollte“, damit ihm später niemand vorwerfen konnte, er „habe es nicht gesagt“.

Wenn das Spiel nicht von tödlichem Ernst ist, wie soll man dann überhaupt begreifen, was ernst ist und was nicht. Und, dass das Wichtigste an der Leidenschaft die Leidenschaft ist, mit der man seinen Standpunkt vertritt.

Kinder sind doch keine Regisseure, die müssen doch nicht Rede und Antwort stehen, wie das nun gemeint sei mit dem Geist von Hamlets ermordetem Vater, warum der eine sich in ein Bettlaken hüllt, ein anderer Geist aber nicht. Wenn ich erklären müsste, warum mir bestimmte Songs von Lou Reed zusagen, andere aber weniger, bräuchte ich keine Musik.

Musik ist eine spezielle Form der Aussage, die dann einspringt, wenn sich etwas auf andere Weise nicht besser sagen lässt.

Musik ist notwendig oder überflüssig. Aber nie beides zusammen. Die Notwendigkeit erzwingt die Leidenschaft, mit der Musik mich überzeugen will. Und die sollte man schon verlangen dürfen.

Musik, über die man reden muss, hat schon verloren. Schönheit wird einem ja nicht in die Wiege gelegt. Schön ist man nicht. Man wird schön. Es kann nur besser werden, muss mein Vater gedacht haben, als er sich am Tag meiner Geburt zum Ortstermin einfand und sich kurz darauf mit der Bemerkung entfernte: „aber einen schönen Hinterkopf hat er!“

Überall, wo etwas aufblüht und schöner wird, gibt es sowas wie eine kritische Phase zur Umkehr, eine Art Zuspitzung, die sich nicht mehr überbieten lässt.

Rocksänger wie Lou Reed weihen uns doch nicht etwa deshalb in die dumpfen Schattenseiten ihrer jugendlichen Blüte ein, weil sie das Leben satt hätten. Indem das ganze Leben in Lou Reeds Poesie auftaut, wird das Leben zu einer Art Gesamtprojekt, und die Person, die sich im Zentrum befindet heißt immer Lou Reed. Und weil es so ist, kann es auch nur so empfunden werden.

Amerikanische Autoren und Sänger haben nicht das Problem von Form und Inhalt. Sätze wie „Die Tiefe liegt an der Oberfläche“ oder der von Aldous Huxley ins Leben gerufene Begriff von der „Istigkeit“ erinnern uns auf eine typisch amerikanische Art immer wieder daran, dass alles Schöne dieser Welt ohne den Trash nicht zu haben ist. Das Gesicht des singenden Lou Reed, so man es genießt, bietet sich als Topografie von Gefühlsverwachsungen an, die man durchschreiten kann. Es erzählt genau so viel vom „Dschungel der Großstadt“ wie von der „schrägen Kleinstadt.“

Auf ähnliche Weise, aber zumeist amüsant, zitiert Lou Reed auf unschuldige Weise sämtliche Anknüpfversuche, die allesamt so herrlich wie herzlich danebengehen. Sein Art, einen Gesang eher zu sprechen entspricht der Redundanz, mit der allseits bekannte Rhythmen ins Rock und Roll – Rollen gebracht werden, um dort nostalgisch ihre provinziellen Runden zu drehen. Reales Leid, das, in Samt und Seide gehüllt, in Würde den Kloaken entsteigt, um auf halbem Wege zum Himmel eine Pause einzulegen.

Wenn Lou Reed seine Stimme überschlagen lässt, als würde er einem D-Zug hinterher rennen, den man ohnehin nie einholen kann, so ist da alles drinnen, was einen 16jährigen von der eigenen instabilen Lage berichtet: Die Hast, die ewige Verdammnis der Vergeblichkeit, die Lächerlichkeit von Ungeduld, die Furcht, nicht rechtzeitig auf den richtigen Zug zu springen.

Bis heute bin ich nicht hinter das Geheimnis gekommen, wie es Lou Reed gelingt, nicht von meiner Seite zu weichen, und das, über alle Zeiten hinweg. Und, wie er es schafft, über das Mittel der Parodie, als deren Bestandteil er sich nicht scheut zu outen, Verhaltensweisen so gnadenlos in die Welt der Vorstellung zu transportieren, ohne dass man dem unangenehmen Verdacht erliegt, belehrt zu werden. Zitate haben ja eigentlich in der Musik nichts zu suchen. Wer jemals Brechts Texte singen musste, wird dies schmerzhaft erfahren haben. Man hört die Absicht und ist verstimmt.

Als im Jahr 2006 der S.Fischer Verlag die ganze Vielfalt Lou Reeds Poesie in englischer und in deutscher Sprache für die Öffentlichkeit zugänglich machte, war das ein üppiges Festmahl für jeden, dem bereits die musikalische Ganzheit Lou Reeds unter die Haut gegangen war.

Mit 4 oder 5 Jahren machte ich bereits die fröhliche Erkenntnis, dass man allein sein kann, ohne sich einsam zu fühlen. Und, obwohl ich Lou Reed erst mit 16 bewusst hörte, hatte ich das seltsam realistisches Gefühl, einen Teil meines Weges an seiner Seite gelebt, erlitten, gelacht zu haben, so bekannt kam er mir vor.

Als Kind spielte ich immer lieber allein, weil mir dann keiner was tun konnte. Unter den Balkon, von dem ein paar Stufen nach unten führten, war eine Schaukel befestigt. Meine Mutter stieß mich an, und kaum setzte sich die Schaukel in Bewegung, kam aus meinem Mund Musik raus. Meine Mutter nannte mich dann zärtlich ihren „Pawlow“ und erklärte mir, ich sei sowas Ähnliches wie ein Effekt. Von hinten bekäme ich einen leichten Klaps, und schon käme, wie automatisch, vorne Musik raus. „Sing so laut Du kannst! Du machst das schon richtig.“

Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob meine Mutter das tat, um die Nachbarn zu ärgern. Denn kaum kam aus meinem Mund der Gesang raus, regte sich sowas wie Unmut auf den gegenüber liegenden Balkonen. Etwas, das sich in irgendeiner Weise auf meinen Gesang bezog. Ich jedenfalls stehe zu meinem Gesang. Heute wie damals. Auch dazu, dass ein Kind, das in den Kindergarten müsse, dort die Hölle erlebe, übernahm ich von meiner Mutter.

Meine Mutter hatte diese Einrichtung für Vorschulkinder bereits in Grund und Boden beschrieben. Wenn ich daran vorbeiging und all die Kinder sah, die zusammen an Tischen saßen, dachte ich, wie froh ich sein kann, nicht auch da sitzen zu müssen.

Wenn Eltern die Vorbilder sind, können es Aufpasser nicht sein. Schon die Bezeichnung Kindergärtnerin erfüllte mich mit Grauen. Wer möchte schon gerne ein Garten sein und umgegraben werden? Bei gutem Wetter spielte ich drinnen, bei schlechtem draußen. Nein, nicht umgekehrt, genau so war es. Bei Regen fühlte ich mich draußen sicher. Bei gutem Wetter wurden die anderen ja alle raus gelassen.

Heute tue ich mich schwer mit dem Behalten von Namen. Die Namen der Kinder, die meinen Roller zertraten, die mich im Keller einschlossen oder mir auflauerten und mir noch vor Schulbeginn mein Gesicht zertrümmerten, habe ich mir alle gemerkt. Sollten Sie meinen Song jetzt im Radio hören, werden sie an mich denken. Mehr nicht. Sie sollen nur wissen, dass ich damals in ihr Gehirn einmarschiert bin und es bis heute besetzt halte, das reichte mir schon. Sie sollen wissen, dass es ohne mich nicht geht. Denn ich habe Lou Reed als Schutzengel an meiner Seite.

Das kann ja nicht so schlimm sein, an mich zu denken, ich denke ja auch an mich. Natürlich spielte ich auch bei Sonne draußen. Aber allein, unter dem Balkon. Da schaukelte ich und sang dazu, während die anderen im Kindergarten sitzen mussten und Pläne schmiedeten, wie sie mir erneut auflauern konnten. Ich muss wohl sehr laut gesungen habe. Zu laut. Von den mir gegenüberliegenden Balkons hagelte es Beschwerden. Meine Mutter machte mich darauf aufmerksam, denn unter den Ohrenklappen meiner „Fliegermütze“ war ich taub. Die Bewertung meines Singens steht mir nicht zu. Aber eins schwöre ich. Ich habe nie gesungen, um Irgendjemanden auf die Nerven zu gehen. Das sollen andere beurteilen. Ich war mindestens so beliebt wie Lou Reed in seinen frühen Jahren, von denen er selbst berichtet, die Velvet Undergrounds hätten bei der Planung einer Tour schnell herausbekommen, dass es besser war, an bestimmten Orten nur einen Abend einzuplanen, wenn sie unbeschadet zur nächsten Stadt wechseln wollten.

Allerdings hatte ich einen Fan. Eine Frau Nachtigall. Ihr Name ist keine poetische Erfindung. Sie hieß wirklich so. Und nicht, weil mir im Rahmen meiner dichterischen Freiheit ein solcher Name gerade mal eingefallen wäre. Frau Nachtigall, eine sehr alte Dame, fand echtes Gefallen an meinem Singen. Mit Sicherheit erinnere ich mich an Eines: Ich hatte nie die Absicht, Menschen mit meinem Gesang auf die Nerven zu gehen. Wer singt, um damit einen Krieg zu gewinnen, der sollte zu der Einheit der Kampfsinger wechseln, falls es sowas gibt. Das Singen war einfach eine Folge des Schaukelns. Meine Mutter stieß die Schaukel an, und das Schaukeln den Gesang. Warum ich das sage? Vielleicht, weil es sich ähnlich mit diesem Text verhält. Weil mich eine Ahnung beschleicht, man würde mich beim Sprechen musikalisch begleiten.

Wenn Lou Reed seine dumpfen und unheilvoll heilvollen Gitarrenklänge und Rhythmen vorausschickt, warte ich gebannt auf das, was sie erzählen werden. Eigentlich ist es kein Warten. Die Klänge erzählen vom Warten. Wer diese Art der Erzählung versteht, dem wird das Warten versüßt, der möchte sein Leben lang nichts anderes tun als Warten. Ich will keine Botschaften hören, keine Mahnungen, keine Appelle und keine Gefühle, die nur Zitate sind. Das kommt vor, in den besten Familien. Warum auch nicht. Jemand, dem es gelingt, die eigene Brüchigkeit zu vergolden, der hat nicht getäuscht und auch nicht gelogen. Was heißt schon Rock? Was heißt Pop? Diese Klischees verderben mir den Spaß. Velvet Underground, das sagt was aus. Ein Genre ist ein leerer Behälter, eine Art Briefkasten, der sich auch ohne Briefe vergnügt. Auch Briefumschläge sind Behälter, Zeilen sind die schlimmsten Behälter und selbst das, was zwischen ihnen zu lesen ist. Rechtsanwälte können ein Lied davon singen, aber ich habe noch nie Rechtsanwälte singen hören, auch nicht im Chor. Warum also sollte Lou Reed eine Ausnahme sein? Solange ihm das auffällt, verzeihe ich. Gelingt ihm die Kehrtwendung an Ort und Stelle, bewundere ich. Ich will es knallhart und knüppeldick, um an das zu gelangen, was zart und weich ist und rosa und leicht. Poesie kann von banalen Dingen erzählen, von Lou Reed zum Beispiel. Er lehrt uns, das noch so banale Detail nicht auszulassen, sofern es den Blick auf die Welt bereichert. Und, dass man am besten damit fährt, den Blick dicht an den Dingen zu haben.

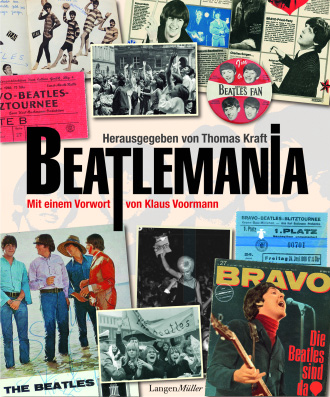

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.