Nikolai Semjonowitsch Leskow, Journalist und Schriftsteller,Teil I

von wietek

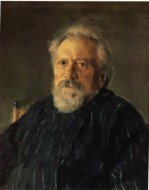

Nikolai Semjonowitsch Leskow,

porträtiert von Ilja Repin

Ljesskow war wohl der russischste unter allen russischen Dichtern, sogar russischer als Dostojewskij; westeuropäische Einflüsse und Interessen (wie bei Dostojewskij für Balzac, Schiller, Hoffmann) waren ihm völlig fremd. Er wurzelt ganz in der russischen Scholle, und der Ausländer lernt das eigentliche Antlitz Russlands (des alten) aus seinen Erzählungen viel besser kennen als aus den Werken Gogols, Dostojewskijs oder Tolstois.

So schreibt 1922 der 1906 aus Moskau nach München emigrierte Literaturkritiker und bekannte Übersetzer vieler russischer Schriftsteller Alexander Eliasberg (*1887, †1924) in Russische Literaturgeschichte in Einzelporträts. Er schätzt an Leskow „die Fähigkeit, jede Bagatelle zu einem atemberaubenden Drama zu machen“ und fährt fort:

Das russische Wort, und zwar das wirklich gesprochene und nicht geschriebene, gebrauchte und liebte er nicht nur als Mittel, seine Gedanken auszusprechen, sondern als etwas Primäres und Autonomes; er läßt es Purzelbäume schlagen und jongliert damit,

z. B. in der unübersetzbaren Erzählung ,Der stählerne Floh’, wie ein Christian Morgenstern.

Thomas Mann, der durch Eliasberg mit der russischen Literatur vertraut wurde, nannte Leskow „einen erstaunlichen Fabulierer“, als er 1921 das erste Mal mit seinem Werk in Berührung kam. Maxim Gorki, der „Literaturpapst“ der Revolution, schreibt über ihn:

Als Meister des Wortes nimmt Leskow einen würdigen Platz neben so bedeutenden schöpferischen Meistern der russischen Literatur wie Tolstoi, Gogol, Turgenjew und Gontscharow ein. An Kraft und Schönheit steht das Talent Leskows kaum hinter dem jedes dieser Mitgestalter am Buch der Bücher von der russischen Erde zurück. An Umfang und Weite der erfaßten Erscheinungen des Lebens, an Tiefe des Verständnisses für die Rätsel des Alltags, an subtiler Kenntnis der großrussischen Sprache aber übertrifft er nicht selten noch diese seine Vorläufer und Mitkämpfer.

Und an anderer Stelle:

Ich habe im Leben Dutzende von hervorragenden, begabten Menschen mit großen Talenten kennengelernt, in der Literatur – dem ‚Spiegel des Lebens’ – fanden sie jedoch entweder überhaupt kein oder nur ein so verschwommenes Abbild, daß ich sie gar nicht bemerkt habe. Bei Leskow aber, der unermüdlich dem eigenartigen, originellen Menschen auf der Spur war, gab es solche Leute, wenngleich sie nicht so aussahen, wie sie meiner Ansicht nach hätten aussehen müssen.

Oder:

Der Grundzug ihres Wesens ist ihr Opfermut, doch sind es nicht ideologische Erwägungen, die sie veranlassen, sich für eine Wahrheit oder eine Sache aufzuopfern; das geschieht vielmehr unbewußt, einfach, weil es sie zur Wahrheit, zum Opfer hinzieht. Leskow gestaltet seine Helden als Gerechte, als starke Menschen, die zäh und verbissen eine weltumspannende Wahrheit suchen, aber er hat für sie keine hysterischen Tränen wie Dostojewski, sondern verhält sich zu ihnen mit der Ironie eines gutmütigen und nachdenklichen Menschen.

Gorki zollte Leskow höchstes Lob, indem er von ihm sagt: „In der Seele dieses Mannes verbanden sich auf einzigartige Weise Gewißheit und Zweifel, Idealismus und Skeptizismus“, und er bekennt im Vorwort zu Leskows Gesammelten Werken: „Ich denke, daß auf mein Verhältnis zum Leben Pomaljowski, Uspenski und Leskow – jeder auf seine Art – einen Einfluß ausgeübt haben“.

Wie aus diesen Zitaten hervorgeht, war es nicht nur das schriftstellerische Können Leskows, das Gorki anzog, es war auch die Einstellung, die er emotional mit ihm teilte: Beide waren erbitterte Kämpfer für soziale Veränderungen und beide lehnten – in unterschiedlichem Grad – Gewalt im Sinne einer blutigen Revolution (oder gar einen Bürgerkrieg) ab (siehe auch Gorki, Revolutionär und Pragmatiker, ebenfalls erschienen in dieser Kolumnenreihe). Im Gegensatz zu Gorki war Leskow jedoch kein revolutionärer, sondern ein utopischer Sozialist – wenn man denn seine Grundüberzeugung überhaupt einzuordnen versucht. (Die utopischen Sozialisten glaubten, die Gesellschaft in Harmonie, durch Überzeugskraft verändern zu können.)

Gorki und Leskow waren seelenverwandt, sie waren von ähnlichem Charakter (der Seele eingebrannte Eigenschaften) und es zeigt sich in diesem Zusammenhang einmal mehr, dass es ungerecht ist, Gorki allein vor dem Hintergrund seiner pragmatischen Phase zu beurteilen.

Die Unbedingtheit, mit der Leskow Reformen forderte, jede Gewalt aber ablehnte, seine unbeugsame Haltung, seine Geradheit, Offenheit und Impulsivität machten ihn bei seinen Zeitgenossen dagegen nicht beliebt. Die oppositionellen Intellektuellen hielten ihn für einen Moralisten tolstojanischer Prägung oder einen Prediger christlicher Werte und für einen Feind revolutionärer Ideen, ja sogar für einen Feind jeglicher Veränderung; die Konservativen sahen in ihm einen Kritiker staatlicher und kirchlicher Hierarchie und Umstürzler, wobei beide bis zu einem gewissen Grad recht hatten. Leskow wollte einen gewaltfreien Mittelweg gehen. Die Gesellschaft war damals jedoch so zugespitzt in Revolutionäre und Regierungsanhänger (also die, die vom herrschenden System profitierten) gespalten, dass ihn die einen als Reaktionär und die anderen als Revolutionär abstempelten und er zwischen den sprichwörtlichen Stühlen landete.

Leskow selbst erklärt seine Auffassung von der Aufgabe der Literatur wie folgt:

Ich liebe die Literatur als ein Mittel, das mir all das auszusprechen ermöglicht, was ich für wahr und gut ansehe; wenn ich das nicht tun kann, verliert die Literatur für mich jeden Wert … Ich kann das Prinzip von der ‚Kunst um der Kunst willen’ absolut nicht begreifen. Nein, die Kunst muß einen Nutzen bringen – nur dann hat sie einen Sinn.

Und 1869 führt er aus – und daran kann man u. a. erkennen, dass er auf einem anderen Weg als all seine Schriftstellerkollegen zur Schriftstellerei gekommen ist, nämlich über den Journalismus:

Es ist eine alte Erkenntnis, dass die Literatur aufgeschriebenes Leben ist und der Literat eine Art Sekretär seiner Zeit darstellt, er ist Chronist, kein Erfinder von Geschichten; und wo er aufhört, Chronist zu sein, und zum ‚Geschichtenerfinder’ wird, da verschwindet jegliche Bindung zwischen ihm und der Gesellschaft. Sein Wort verliert an Eindringlichkeit, sein Gedanke büßt seinen Halt ein und findet kein Echo, seine Gestalten werden zu toten Schemen und erwecken kein Mitgefühl mehr. Die Verbindung eines Schriftstellers mit der Gesellschaft ist so organisch, daß ein Bruch von der einen Seite her sofort auch den Abbruch von der anderen Seite zur Folge hat. Wenn ein Schriftsteller die Ereignisse falsch versteht und sie in unwahrer Gestalt wiedergibt, dann verliert er in dem Augenblick, da er in seiner Reproduktion das Leben verrät, auch die Aufmerksamkeit seitens der Gesellschaft.

Hier wird deutlich, warum sich Leskow nicht scheute, seine Meinung offen und hart auszusprechen und damit notfalls sein Publikum zu provozieren. Wenn es ihm darum ging, die Realität öffentlich zu kritisieren, nahm er kein Blatt vor den Mund, nahm keine Rücksicht darauf, ob er damit Tabus verletzte oder gar den Zorn der Leser herausforderte. Gleichzeitig befolgte er hier auch die Grundregel des Journalismus, immer aktuell zu sein.

Diese journalistische Sichtweise seines Schreibens kommt auch in einem offenen Brief von 1884 zum Ausdruck, den er bezogen auf seinen heftig angegriffenen Roman Nekuda (dt. Ohne Ausweg, Die Sackgasse) geschrieben hat: „Ich besitze Beobachtungsgabe und vielleicht eine gewisse Fähigkeit, Gefühle und Motive zu analysieren, aber ich habe nur wenig Phantasie.“

Und tasächlich hat er, anders als seine zeitgenössischen Kollegen, in all seinen Romanen und Erzählungen niemals Lösungsmöglichkeiten angedeutet; er hat immer nur berichtet.

Die gnadenlose Kompromisslosigkeit, mit der Leskow als richtig Erkanntes vertrat, wird auch in seinem Verhältnis zu Tolstoi, den er aufrichtig schätzte, ja verehrte, und den er 1887 endlich auch persönlich kennen lernte, deutlich. (Tolstoi schrieb nach dem Treffen in einem Brief an einen Bekannten: „Leskow war da. Was für ein kluger und origineller Mensch!“)

Im November 1887 schrieb Leskow an Tschertkow, einen engen Mitarbeiter Tolstois:

Was Lew Nikolajewitsch betrifft, ist mir alles teuer und alles unaussprechlich interessant. Ich bin immer einverstanden mit ihm und es gibt auf Erden niemand, der mir teurer wäre als er. Das, was ich mit ihm nicht teilen kann, bringt mich nie in Verlegenheit: Teuer ist mir sein Allgemeines, sozusagen die vorherrschende Stimmung seiner Seele und die furchtbare Penetranz seines Verstandes. Wo er Schwächen hat, sehe ich seine menschliche Unvollkommenheit und staune darüber, wie selten er Fehler macht, und das auch nicht im Hauptsächlichen, sondern in den praktischen Anwendungen, die immer veränderlich und von Zufälligkeiten abhängig sind.

Und sechs Jahre später bekannte Leskow in einem Brief an Tolstoi selbst:

Wenn ich schreibe, dann sehe ich stets Sie vor mir und hole auf diese Weise Ihren Rat ein … es gibt niemanden, der mir so viel bedeutete wie Sie und der mir so unvergeßlich im Gedächtnis bliebe.

Das hinderte ihn jedoch nicht daran, die Anhänger Tolstois und ihr „entartetes“, geckenhaft zur Mode gewordenes Tolstojanertum in seiner 1894 erschienenen Erzählung „Ein Wintertag“ heftig, ja satirisch, zu verspotten.

Wer war nun dieser Mann, der sich seiner Überzeugung gehorchend zwischen alle Stühle setzte?

Ein Vorwerk,

gezeichnet von Ilja Repin

Nikolai Semjonowitsch Leskow (auch Lesskow [DDR], Ljesskow, Transliteration Nikolaj Semënovič Leskov, Pseudonym M. Stebnickij) wurde geboren am 4. jul. / 16. greg. Februar 1831 in Gorochowo (Gouvernement Orjol) und starb am 21. Februar jul. / 5. März greg. 1895 in St. Petersburg.

Im Gegensatz zu den berühmteren Schriftstellerkollegen seiner Zeit entstammte er nicht einer alten Adelsfamilie und gehörte nicht zur sogenannten gebildeten Gesellschaft, in der die Kinder von Gouvernanten erzogen und von privaten Lehrern all das lernten, was man damals glaubte, wissen zu müssen. Was nicht heißt, dass seine Eltern ungebildet gewesen wären: Leskows Vater entstammte einer erblichen Popenfamilie und wurde kurz vor seinem erzwungenen Abschied als Beamter noch in den Kleinadel (niederer Beamtenadel) erhoben. Seine Einstellung zur Kirche war bei aller Religiosität aufgeklärt, wodurch sicher der Keim für den „Protestantismus“ des Sohnes gelegt wurde, denn die Mutter war streng orthodox.

Seine Kindheit verbrachte der kleine Nikolai auf einem Vorwerk – ein kleiner abgeteilter Teil eines Gutshauses, den sein Vater (ebenso wie zwei dazugehörige Bauernfamilien) gekauft hatte, recht unbeschwert zusammen mit den Dorfkindern; das Vorwerk war ein strohgedecktes Häuschen, bestehend aus einem Zimmer, in dem er mit seinen Eltern und sechs Geschwistern lebte.

Über seine Schulzeit schreibt Leskow 1885 in Autobiographische Notizen:

Wenn ich mir ins Gedächtnis zurückrufe, was das für Leute waren, die uns Unterricht erteilten, und auf welche Weise das vor sich ging, so kommt mir dies noch heute lächerlich vor. Einen Lehrer hatten wir, Funkendorf, der erschien häufig total betrunken zum Unterricht und schlief dann am Pult ein, den Kopf auf der Tischplatte, plötzlich aber sprang er auf, rannte mit dem Lineal in der Hand in der Klasse herum und drosch blindlings auf uns los, wobei es ihm völlig gleichgültig war, wen er erwischte und wohin er traf. Einem Schüler, ich glaube, er hieß Jakowlew, hieb er mit der Kante des Lineals ein Ohr ab, wie weiland Petrus dem Knecht Malchus, und niemand fand etwas dabei oder regte sich gar darüber auf.

Das Gymnasium war Nikolais Sache nicht; er hatte zu viel andere Dinge im Kopf, warf die Schule hin und ging als Schreiber ans Kriminalgericht. Bald schon – wie hätte es anders sein können! – bereute er diesen Schritt, er bereute ihn zeit seines Lebens und machte sich Vorwürfe. Immerhin erreichte er über seinen Vater, dass seine Erhebung in den Adelsstand rechtskräftig wurde; damit konnte er 1848 in die „erste Kategorie“ eines Kanzleibeamten aufrücken. Durch die Protektion seines Onkels kletterte er sehr schnell in der Beamtenhierarchie hinauf und wurde an das Oberlandesgericht in Kiew versetzt. Je höher er kletterte, umso größer wurde seine Aversion gegen das Beamtentum. 1857 schmiss er wieder hin. Er verließ den Staatsdienst und trat in die Firma des Mannes seiner Tante, eines russifizierten Engländers, ein, die in ganz Russland „vom Schwarzen bis zum Weißen Meer [südlichstes bis nördlichstes Russland, hmw] und von Brody [Westukraine, hmw] bis nach Krasnojarsk [Südwestsibirien, hmw]“ Handelsgeschäfte betrieb. Das sollte entscheidend für sein Leben werden. Drei Jahre lang lernte er die vielen Völker des Reiches kennen, ihre Sitten und Gebräuche, die Umterschiede in ihrem Glauben und die vielen Sekten. Keiner seiner Zeitgenossen konnte von sich behaupten, so viel von Russland zu kennen. Fragte man den alten Leskow, woher seine einmalige Kenntnis Russlands stamme, so deutete er mit dem Finger auf seinen Kopf und sagte:

Alles kommt aus diesem Kasten … Während ich drei Jahre lang kreuz und quer durch Russland fuhr, hat sich in meinem Kopf Stoff angesammelt, der für das ganze Leben gereicht hat und den man weder auf dem Newski Prospekt noch in den Petersburger Restaurants und Kanzleien findet.

Die Berichte, die er für seine Firma schrieb, zeigten, dass er schriftstellerisch begabt war, und nachdem die Firma bankrottgegangen war, schrieb er 1859 einen Artikel über die „Branntweinunruhen“, der dann auch veröffentlicht wurde. Es folgten weitere Artikel, darunter der Text „Über die Arbeiterklasse“, in dem der journalistische Ansatz seines Schreibens ganz deutlich wurde :

Die russische Literatur ist an Beobachtungen dieser Art außerordentlich arm … Es gibt Leute, die zur sogenannten gebildeten Schicht gehören und es mit ihrer Würde für nicht vereinbar halten, über Dinge, die das Auge abstoßen und die übel riechen … genau Bescheid zu wissen und darüber offen zu sprechen … Es ist an der Zeit, von dem Gedanken Abstand zu nehmen, daß sich die Literatur nicht mit dem befassen muß, was wir stets vor Augen haben und worunter wir alle direkt oder indirekt leiden, sondern mit etwas Besonderem.

Nikolai Leskow, porträtiert

von Valentin Serov

Mit diesen Artikeln war der Schriftsteller Leskow geboren. Seine Artikel wurden fortan von verschiedenen Zeitschriften gedruckt und mit steigender Selbstsicherheit widmete er sich auch der Politik.

1861 fand die „Bauernbefreiung“ durch Alexander II. statt; sie missglückte und führte die Bauern lediglich in andere wirtschaftliche Abhängigkeiten und brachte weitere Verelendung. Die Gesellschaft radikalisierte sich, revolutionäre Demokraten (Tschernyschewski und seine Freunde) forderten einen Umsturz, und wer für eine gemäßigte Veränderung eintrat, war gemäß dem Motto „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“ ein Gegner. Leskow aber hoffte auf die von Alexander II. eingeleiteten Reformen.

1862 gab es den nächsten Bruch in Leskows Leben: eine Verleumdung, die seinen Ruf ruinierte und deren Folgen er sein ganzes Leben zu tragen hatte. In St. Petersburg waren Brände ausgebrochen und es wurde gemunkelt, die revolutionären Intelligenzler seien die Brandstifter. Die Behörden unternahmen nichts, um die Verursacher festzustellen, und nährten so indirekt die Gerüchte. In seiner impulsiven und aufrechten Art forderte er in einem Artikel:

Inwieweit all diese Verdächtigungen im Volke begründet sind und inwieweit Befürchtungen, daß die Brandstiftungen mit dem letzten widerlichen und empörenden Aufruf, der zur Zerstörung des gesamten sozialen Baus auffordert, in Verbindung stehen, wagen wir nicht zu beurteilen. Ein solches Urteil auszusprechen wäre etwas so Grauenvolles, daß die Zunge erlahmt und Entsetzen die Seele erfaßt. Doch wie dem auch sei, selbst wenn die Petersburger Brände tatsächlich etwas mit den wahnsinnigen Taten politischer Demagogen zu tun haben sollten, so kommen sie uns doch in keiner Weise als für Russland gefährlich vor. Es bedarf keiner Geheimnisse. Auf das Volk kann man sich kühn verlassen und ebenso kühn muß man deshalb zu sagen wagen, ob die Gerüchte, die in der Hauptstadt über die Brände und die Brandstifter kreisen, in irgendeiner Weise begründet sind oder nicht. Die höllischen Bösewichter zu schonen, wäre falsch, doch ebenso wenig sollte man auch nur ein Haar auf dem Kopfe eines in der Hauptstadt Wohnenden riskieren, der von diesen nicht ungefährlichen Verdächtigungen des Volkes betroffen wird. Wir sprechen nicht alles aus, was wir wissen; die Polizei sollte diese Gerüchte besser kennen als wir und sie hat die Pflicht, sie auszusprechen, wenn sie das Zutrauen der Allgemeinheit und ihre Mitarbeit verdienen will.

Weiter rief Leskow in diesem Artikel dazu auf, Hilfstruppen zu bilden, die beim Löschen helfen und denen, die bei den Bränden ihr Hab und Gut verloren hatten, zur Seite stehen sollten. Das Gesagte aber wurde von der liberalen Presse in einer Atmosphäre von bis zur Dummheit fanatisierter politischer Hetze und Selbstgerechtigkeit völlig und teilweise mutwillig verdreht und als Parteinahme gegen die fortschrittlichen Kräfte ausgelegt. Es gab eine unvorstellbare Verleumdungsorgie, von deren Ausmaß man sich heute keine Vorstellungen machen kann; er wurde unwiderruflich zum Reaktionär gemacht und man unterstellte ihm sogar, Angehöriger der Geheimpolizei zu sein. Von diesem Schlag erholte sich Leskow zeit seines Lebens nicht mehr und sein Leben hätte ohne diese verbale Vernichtung auch literarisch einen völlig anderen Verlauf genommen, denn er verschliss seine Kräfte im Kampf um seine Reputation und musste zum Broterwerb Sachen schreiben, die er sonst nicht in Betracht gezogen hätte.

Leskow verließ Russland und reiste 1862 als Korrespondent seiner Zeitung durch Europa: Litauen, Weißrussland, die Ukraine, Galizien, Böhmen, Frankreich – neue Eindrücke, die sein Wissen erweiterten. Zurückgekehrt zeigte er, dass seine Reise ins Ausland durchaus kein Kleinbeigeben oder gar eine Flucht gewesen war; er griff erneut seine Gegner bei jeder sich bietenden Gelegenheit heftig an.

1863 veröffentlichte Leskow seine erste Novelle Ovcebyk (dt. Titel Der Schafochs), in der ein religiös motivierter Mann durch sein beispielhaftes Leben versucht, die Menschen zu ändern und die Gesellschaft zu bessern. Er erklärt und „predigt“ seinen Mitmenschen. Nach und nach aber muss er erkennen, dass er sich nur lächerlich macht und nichts bewirkt. Schlussendlich erhängt er sich. Die Erzählung ist eine deutliche Anspielung auf die sozialen Intelligenzler und auf die „Dummheit“ der Bauern, die offensichtlich gar keine Veränderung wollten.

„Vorgeschädigt“ durch den oben genannten Artikel war die Veröffentlichung ein Misserfolg, der ihn sogar in wirtschaftliche Schwierigkeiten brachte. Das focht ihn jedoch nicht an und er veröffentlichte 1864 unter dem Pseudonym M. Stebnickij seinen ersten großen Roman, das erste russische antinihilistische Werk, Nekuda (dt. Ohne Ausweg, Die Sackgasse), in dem er die radikaldemokratischen Ideen und deren Vertreter scharf und auch ungeschminkt attackierte. In den Autorenbekenntnissen im Jahr 1884 sagt er zu dem Roman: „Ich hatte keinerlei Tendenz“; er bestand darauf, nur das beschrieben zu haben, was er gesehen und gehört hatte.

Viel später schreibt Leskow dazu in einem Artikel:

Zwanzig Jahre lang habe ich schwere Verleumdung ertragen und sie verdarb mir ein Weniges: – nur ein Leben … jahrelang war mir selbst die Möglichkeit zur Arbeit genommen … Und all das wegen meines Romans ‚Ohne Ausweg’, in dem einfach das Bild der Entwicklung des Kampfes der sozialistischen Ideen mit den Ideen der alten Ordnung nachgezeichnet ist. Er enthielt weder Lügen noch tendenziöse Phantastereien, sondern nur einen photografischen Abdruck dessen, was vorging. Die sympathischste Gestalt im Roman ist sogar ein Sozialist (Rainer, den ich Arthur Benni nachbildete). Jetzt sagt Fürst Bismarck, daß man mit den Sozialisten in manchen Dingen rechnen müsse, und ich zeigte damals in einer lebenden Gestalt, daß sozialistische Ideen etwas Gutes in sich haben und der Ordnung eingefügt werden können, die für das möglichst große Wohl einer möglichst großen Anzahl von Menschen zu wünschen ist. – In der literarischen Welt aber wurde erdichtet, daß dieser Roman auf Bestellung der III. Abteilung [Geheimpolizei, hmw] geschrieben worden sei, die mir für ihn viel Geld gezahlt habe. Dies verdarb meine Position in der Literatur und, da ich außer der Literatur keinen anderen Beruf hatte, verdarb mir dies mein Leben für ganze zwanzig Jahre. Diese niederträchtige Verleumdung zu widerlegen, gab es gar keine Möglichkeit, denn man sprach nur darüber, ohne es zu drucken. Im Druck beschränkte man sich auf Anspielungen …

Man kann auch hier wieder kaum übertreiben, wenn man die Hetze der „liberalen” Presse gegen Leskow und ihre katastrophale Wirkung schildert.

Nekuda wurde zu einer Zeit, da führende Vertreter der Nihilisten (Tschernyschewski und Pissarew) verurteilt und der polnische Aufstand blutig niedergeschlagen wurden, als zynisches Pamphlet wider die Nihilisten aufgefasst und sein Verfasser galt ab da bei den fortschrittlichen Kräften als Verfemter. (Interessant ist, dass es auch hier wieder Gorki war, der als einer von ganz wenigen diesen Roman 1909 verteidigte – was sowohl für Gorki als auch für Leskow spricht.) Doch auch die zweite Verleumdungskampagne focht Leskow zwar physisch, nicht aber in seinen Überzeugungen an, und er veröffentlichte 1865 Obojdënnye (dt. Die Übergangenen) und 1870/71 Na nožach (dt. Bis aufs Messer), zwei Romane, in denen er noch viel heftiger in die gleiche Kerbe schlug. (Beide sind in deutscher Sprache leider nicht erhältlich – was allein schon aus literaturhistorischen Gründen schade ist.) Na nožach hat sogar von Revolutionären verübte Verbrechen zum Thema, wobei er wahrscheinlich nur ein spannender Kriminalroman sein sollte und missinterpretiert wurde (wie Vsevolod Setschkareff festgestellt hat). Damit war er bei den immer stärker polarisierten Reformern politisch endgültig erledigt.

Dostojewskij wurde seine antirevolutionäre, ja konservative Haltung verziehen, Leskow nicht.

Tolstoi, der ihn in einem Gespräch mit Gorki sogar über Dostojewskij stellte und wahrlich kein politischer Revolutionär war, schwebte unangreifbar über allem.

Dass Leskow überhaupt bis heute literarisch überlebt hat, dürfte sicher zum großen Teil der gorkischen „Absolution“ zu verdanken sein, wobei in der DDR-Literatur immer darauf verwiesen wird, dass der friedliebende Leskow am Ende seines Lebens – in der höchst reaktionären Zeit Alexanders III. – immer mehr zu der Erkenntnis kam, dass eine Revolution wohl nicht zu vermeiden sein würde. Gut geheißen oder gar gefordert hat er sie dennoch nicht; im Gegenteil, seine ethischen und religiösen Ansichten glichen, wie jene Tolstois, eher denen der Urchristenten; allerdings ging er darin nicht so weit wie Tolstoi, der verlangte, dass man dem Bösen keinen aktiven Widerstand entgegensetzen dürfe.

Auf westlicher Seite hat sich vor allem Professor Vsevolod Setschkareff (*1914, †1998) Leskows angenommen, immer wieder auf seine literarischen Qualitäten hingewiesen und eine ausführlichere Beschäftigung mit Leskows Werk gefordert (vgl. N. S. LESKOV – Sein Leben und sein Werk).

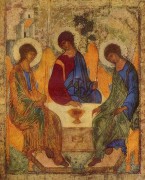

Dreifaltigkeitsikone

von Andrej Rubljow

Wichtig für Leskows Leben war der Auftrag des Volksbildungsministers aus dem Jahr 1863, in das Gebiet der „Altgläubigen“ (Raskolniki) zu reisen und einen Bericht über ihr Schulwesen zu schreiben.

(Kurze Begriffsbestimmung: Im Jahr 1652 reformierte der Patriarch Nikon die Texte und Riten der orthodoxen Kirche; 1666/67 spaltete sich ein eine Gruppe ab und trennte sich schließlich völlig von der Mutterkirche; sie wurde und wird die Gruppe der „Raskolniki“ – wörtlich übersetzt „Abspalter“ – genannt, „die Altgläubigen“. Im Gegensatz dazu nennen sich die Vertreter der offiziellen Kirche „Pravoslavnyje“, „die Rechtgläubigen“.)

Auf diese Weise lernte er die Raskolniki kennen und zog immer mehr Vergleiche zwischen ihrem aufrechten Leben und den Missständen in der rechtgläubigen Kirchenhierarchie; viele seiner späteren Erzählungen haben beides zum Thema.

Eine seiner Erzählungen („Der versiegelte Engel“, 1873), die altgläubige Handwerker und die Ikonenmalerei zum Inhalt hat, fand „Gnade“ vor den Augen Alexanders II. und seiner Frau, was ihn automatisch in den höfischen Adelskreisen aufwertete und ihm den Wiedereintritt in den Staatsdienst bescherte. Er wurde 1874 Mitglied der Besonderen Abteilung des wissenschaftlichen Komitees beim Ministerium für Volksaufklärung zur Begutachtung von Büchern, die als Volkslektüre veröffentlicht werden, ein langer Titel für ein einziges Wort: er wurde Zensor, was ihn zwar ärgster wirtschaftlicher Not enthob, ihm jedoch nicht gefiel und sein ohnehin schon ramponiertes Ansehen bei den Fortschrittlichen noch weiter ruinierte.

1877 schaffte er es, zusätzlich beim Minister für Staatsvermögen unterzukommen, was ihm finanziell mehr Luft verschaffte; er wurde dort aber 1880 schon wieder gefeuert. Mit seiner Erzählung „Kleinigkeiten aus dem Bischofsleben“, in der er 1879 Kritik am bornierten und rückständigen russischen Klerus übte, hatte er seine Gönner verprellt – sein Ansehen bei den Fortschrittlichen war dagegen zum ersten Mal gestiegen.

1883 veröffentlichte Leskow in der Zeitschrift Historischer Bote einen Aufsatz mit dem Titel „Priesterliches Bockspringen und Gemeindelaunen“, in dem er einige Fakten (d. h. wahre Ereignisse) aus den Untersuchungsakten des Kirchengerichts des Heiligen Synods „ausplauderte“, wie z. B.:

Während der Abendandacht setzte sich Vater Kyrill, der total betrunken war, im Allerheiligsten, angetan mit seinem heiligen Gewand, auf den Diakon Pjotr und ritt auf ihm um den Altar herum, in der Weise etwa, wie das Kinder zu tun pflegen, wenn sie Bock springen.

Und natürlich berichtete er von den Ränken und Intrigen der Priester, ihren Schlägereien untereinander und dergleichen unwürdigem Verhalten.

Man legte ihm nahe, um seine Entlassung aus dem Staatsdienst zu bitten, er weigerte sich und wurde gefeuert. Damit war er nicht nur seine Stellung als Zensor los, er war ganz aus dem Staatsdienst entlassen.

Wie alle anderen Schriftsteller veröffentlichte er in den 1880er- und 1890er-Jahren in den unter Alexander III. übrig gebliebenen regierungsfreundlichen Zeitschriften. Seine immer stärker werdende Kritik an Regierung und Kirche verschaffte ihm allmählich Ansehen bei den Fortschrittlichen – sowie im Gegenzug Feindschaft bei den Konservativen – und er fand 1889 auch einen Verleger für seine Gesammelten Werke, die ein unerwarteter Erfolg wurden. Er hatte jedoch nicht mit dem guten Gedächtnis seiner Feinde aus den 1860er-Jahren gerechnet: Der Hauptzensor für seine Gesammelten Werke, den er in seinem Roman Nekuda persönlich attackiert hatte, schickte Band sechs, der die Kleinigkeiten aus dem Bischofsleben, andere kritische Erzählungen aus dem geistlichen Bereich und den erwähnten Aufsatz über die „priesterlichen Bocksprünge“ enthielt, an die kirchliche Zensur. Der Band wurde verboten, eingezogen und verbrannt.

Dieses Ereignis nahm sich Leskow im wahrsten Sinn des Wortes derartig zu Herzen, dass es ihn nach einigen Jahren das Leben kosten sollte: Er bekam seinen ersten schweren Angina-Pectoris-Anfall. Bald kamen die Anfälle immer häufiger, schon bei den geringsten Aufregungen, an denen es bei seinem cholerischen Charakter natürlich nicht mangelte; hinzu kam die Angst: Es war der berühmte Circulus vitiosus. Im Februar 1895 bekam Leskow eine Lungenentzündung und nach einer qualvollen Woche machte sein Herz nicht mehr mit. In den letzten Jahren seines Lebens war er eine bekannte Persönlichkeit gewesen und so wurde er unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen. Wie groß in den letzten Jahren seine Distanz zur Institution Kirche geworden war, zeigte, dass er im Verlauf seiner Krankheit und auch im Tod keinen Geistlichen bei sich haben wollte; beigesetzt wurde er zwar mit den obligatorischen Gesängen, aber ohne jede Ansprache oder gar Predigt – so hatte er es verfügt.

Nikolai Semjonowitsch war ein höchst begabter Schriftsteller, der sich jedoch aufgrund seines Schicksals nicht vollständig entfalten konnte; er war anders als seine berühmten Kollegen immer ein Journalist ohne philosophische Ambitionen, für den Aktualität und Gerechtigkeit immer im Vordergrund seines Schaffens standen; er war ein Freigeist und Freidenker, der sich von niemandem vereinnahmen ließ, nicht vom Staat, nicht von der Kirche und schon gar nicht von Ideologien; was er als falsch und schlecht erkannt hatte, brachte er unbarmherzig ans Licht der Öffentlichkeit – ohne Rücksicht auf Personen (seine eigene eingeschlossen!).

Vsevolod Setschkareff schreibt im schon oben erwähnten Werk N. S. LESKOV – Sein Leben und sein Werk:

Nur die Leidenschaft für das Ethisch-Gute, die, der Vernunft unterstellt, die Menschheit zum Heil führen könnte, ist als Basis seines Denkens und Fühlens überall spürbar.

Die reine Ethik und die reine Liebe zur Kunst bleiben als Grundlage der scharfen Ausschläge seines temperamentvollen und widersprüchlichen Wesens bestehen. Gewiß, nichts Menschliches, wie im Guten so auch im Bösen, war ihm fremd, doch gerade in dieser allumfassenden Gegensätzlichkeit scheint ja das Wesen echter Künstlerschaft zu liegen.

Die Tragödie von Leskows Lebens war, dass ihm ab 1889, als er endlich angesehen war, als er nicht mehr um des Broterwerbs willen Vieles schreiben musste, was ihm nicht so sehr am Herzen lag, aus gesundheitlichen Gründen die Kraft fehlte, sein schriftstellerisches Können zu vervollkommnen und unter Beweis zu stellen. Er hatte sich aufgerieben.

Weiterführende Literatur:

Alexander Eliasberg: Russische Literaturgeschichte in Einzelporträts (C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1922)

Vsevolod Setschkareff: N. S. Leskov – Sein Leben und sein Werk (Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1959)

Reinhard Lauer: Geschichte der russischen Literatur. Von 1700 bis zur Gegenwart (C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 2000)

Einen noch besseren Eindruck von Leskows Werk können Sie sich im zweiten Teil des Essays von Hanns-Martin Wietek verschaffen.

10. December 2008Stichwörter:

Antinihilismus, Gorki, Journalismus, Leskow, Reaktionär, Reise, Russland, Russlands romantische Revolutionäre, tolstoi, Utopist, Verleumdung1 Kommentar

RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.

Cornelie Müller-Gödecke schrieb am December 11, 2008:

Ich bedanke mich für diese Informationen über Leskow, dessen Werk ich schon so lange schätze.

“Und tasächlich hat er, anders als seine zeitgenössischen Kollegen, in all seinen Romanen und Erzählungen niemals Lösungsmöglichkeiten angedeutet; er hat immer nur berichtet.”

Genau das: er hat immer nur berichtet, aber das mit einer ganz ungewöhnlichen Klarheit und Selbstverständlichkeit, die den Leser nicht mehr freigibt.

Mir ist immer deutlich geworden, wie sehr er es schafft, ohne Interpretationen und vorgefertigte Erklärung / Meinung / Deutung den Leser dazu zu bringen, sich ein Urteil zu bilden über das, was er liest und nicht ein Urteil anzunehmen.

Klarheit und Tiefe. Das ist das Besondere an Leskow.