Giuseppe Ungaretti – Archipoeta und Erneuerer der italienischen Sprache

von g.leitner

Als ich in den späten 70er-Jahren gerade der Karl-May-Lektüre entwachsen war und nach Old Shatterhand, Winnetou & Co. im Lateinunterricht auf die ungezügelten erotischen Verse Catulls stieß, legte mir mein Vater ein Buch unter den Christbaum, das mein weiteres Leben verändern sollte: „Die späten Gedichte” von Giuseppe Ungaretti. Vater, studierter Altphilologe mit fließenden Italienisch-Kenntnissen, überließ das Aussuchen von Weihnachtsgeschenken sonst eher Mutter. Was ihn dazu verleitete, mir ausgerechnet diesen Band zu schenken, hat er mir bis heute nicht verraten. Ungarettis späte Verse sind bei mir auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Wenn mein Vater geahnt hätte, dass ich dafür sogar eines Tages meine juristische Kariere an den Nagel hängen würde, hätte er vielleicht auf diese Lektüreüberraschung verzichtet.

Nicht zuletzt, weil Ungaretti selbst immer auf die Parallelität zwischen Leben und Schreiben abhob, erleichtert eine Betrachtung seiner Biographie die Erschließung seines dichterischen Werkes.

Giuseppe Ungaretti kommt am 10. Februar 1888 als Sohn italienischer Auswanderer in der ägyptischen Stadt Alexandria zur Welt, wo Araber, Juden und Christen am Rande der Wüste bunt gemischt zusammenleben. Seine Eltern sind der drohenden Arbeitslosigkeit in ihrer toskanischen Heimatstadt Lucca durch Emigration nach Ägypten entkommen. Dort wirkt sein Vater als Erdarbeiter am Bau des Suezkanals mit, während seine Mutter eine Bäckerei betreibt. Ungaretti besucht in Alexandria zunächst ein Internat, danach die „Ecole Suisse Jacot”. An der Eliteschule lernt er Mohammed Sheab kennen. Beide führen (auf Französisch) intensive literarische Diskussionen über ihre ersten literarischen Entdeckungen wie Leopardi, Mallarmé, Baudelaire und Nietzsche. In den Künstlercafés von Alexandria trifft Ungaretti auf den griechischen Lyriker Konstantin Kavafis und seinen Dichterkreis.

1912 verlässt er Ägypten und betritt mit 24 Jahren in Brindisi erstmals europäischen Boden. Von Italien reist er schon bald nach Frankreich weiter, um in Paris an der „Sorbonne” Literatur und Philosophie zu studieren – zur Enttäuschung seiner Mutter, die auf ein Jurastudium ihres Sohnes gehofft hatte. Dort befreundet er sich mit Künstlern wie Apollinaire, Picasso, de Chirico und Modigliani.

Nach der Einberufung zum Kriegsdienst (1915) kämpft Ungaretti für Italien im Ersten Weltkrieg, zumeist an der österreichischen Front. 1915 publiziert die Florentiner Zeitschrift „Lacerba” erstmals Gedichte von ihm. In den Schützengräben verfasst Ungaretti radikal verknappte Gedichte und reflektiert darin – im ständigen Angesicht des Todes – sein bisheriges Leben. Lediglich neun Worte benötigt der junge Sprachminimalist, um das traurige Los der Soldaten („Soldati”) auf verlorenem Posten zu beschreiben: „So / wie im Herbst / am Baum / Blatt und Blatt” (kongenial übersetzt von Ingeborg Bachmann). 32 dieser existenziellen lyrischen Überlebensnotate erschienen 1916 in Ungarettis erstem Gedichtband „Il porto sepolto” („Der begrabene Hafen”, Teil von „Alllegria di naufragi” / „Freude der Schiffbrüche”, 1919), der von einem Kriegskameraden mit 80 Exemplaren in einer kleinen Druckerei aufgelegt wird.

Nach dem Krieg heiratet Ungaretti Jeanne Dupoix in Paris, wo er zeitweilig als Korrespondent für Mussolinis Zeitung „Popolo d’Italia” arbeitet. Die traurige Tatsache, dass sich Ungaretti zeitweilig für den italienischen Faschistenführer begeistert, wird er Jahrzehnte später büßen, indem man ihn, den (unstrittig) bedeutendsten italienischen Lyriker seiner Zeit, bei der Vergabe des Literaturnobelpreises übergeht und stattdessen zur allgemeinen Überraschung im Jahr 1959 seinen Kollegen Salvatore Quasimodo auszeichnet. Von 1921 bis 1936 lebt Ungaretti als Mitarbeiter des Außenministeriums und Journalist in Rom. In dieser Zeit kommen seine Tochter Ninon und sein Sohn Antonietto auf die Welt, es erscheint sein Gedichtband „Sentimento del Tempo” („Zeitgefühl”, 1933) sowie ein Auswahlband mit Übersetzungen, u. a von Saint John Perse, Góngora und Jessenin.

1937 folgt Ungaretti einem Ruf der Universität von São Paulo (Brasilien), wo er den Lehrstuhl für italienische Sprache und Literatur übernimmt. 1942 kehrt er nach Rom zurück, weil man dort eigens für ihn einen Lehrstuhl für zeitgenössische italienische Literatur eingerichtet hat. Gleichzeitig beginnt der italienische Verleger Mondadori mit der Drucklegung von Ungarettis Gesamtwerk unter dem Titel „Vita d’un uomo” (“Ein Menschenleben”). 1947 erscheint der Gedichtband „Il dolore” („Der Schmerz“), 1950 die Lyriksammlung „La terra promessa” („Das verheißene Land”). Ungaretti übersetzt inzwischen auch Shakespeare und Racine. Er erhält bedeutende Auszeichnungen, und veröffentlicht weitere Gedichtbände. 1968 erscheint sein letzter geschlossener Gedichtzyklus („Dialogo”). Ungaretti stirbt am 1. Juni 1970 in Mailand.

Ich habe Giuseppe Ungarettis Werk durch das „zufällige” Geschenk meines Vaters im „Rückwärtsgang” kennengelernt, mich von den zyklisch-ausgreifenden Altersgedichten seiner radikal-minimalistischen frühen Poesie genähert.

Zuerst begegneten mir im Band „Die späten Gedichte” Ungarettis „Notizen des Alten”, die mit dem Zyklus „Letzte Chöre für das gelobte Land” eingeleitet werden. Der Dichter hat acht Jahre lang, von 1952 bis 1960, daran gearbeitet. „Unablösbar vom Heute / die vergangenen Tage / und die andern, die kommen” hebt er zu einer Art dichterischen Selbstvergewisserung an, die im Erstaunen über das eigene Dasein mündet: „Über Jahre und Jahrhunderte hin / jeder Augenblick Überraschung, / daß wir noch da sind, Lebende, / daß das Leben immer weiterläuft” (Übersetzung: Michael Marschall von Bieberstein).

Ungaretti verfasste seine stark autobiographisch geprägten Altersgedichte zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr. Im Spiegel der persönlichen Erinnerung des Dichters tauchen die schicksalhaften Themen des Menschen auf: Einsamkeit, Liebe, Natur, Verlust und Tod. Diese reifen Gedichte bestechen durch ihre geradezu kristalline Klarheit im Ausdruck, ihren versöhnlichen Ton, ihre ungebrochene Lebendigkeit. Der Verfasser zeigt sich als Mensch, der sich trotz tragischer Schicksalsschläge wie dem Tod seines neunjährigen Sohnes oder dem Tod seiner Ehefrau, trotz aller Irrungen und Wirrungen, bis ins hohe Alter hinein Lebensfreude, Liebesfähigkeit und philosophischen Tiefsinn bewahrt hat, insbesondere aber die Kommunikationsfähigkeit mit der nachfolgenden Generation. Er förderte eine ganze Reihe junger Dichter, Musiker, Maler und Bildhauer, arbeitete mit ihnen zusammen und schuf gemeinsame Editionen.

Als Ungaretti im Jahr 1968 bei seinem 80. Geburtstag auf dem Kapitolshügel in Rom wie ein antiker Dichter gefeiert wurde, sprach er in der Dankesrede davon, er wäre zum vierten Mal zwanzig Jahre alt geworden. Dass ihm bis ins hohe Alter hinein Frauen als Jungbrunnen dienen, bezeugen seine späten Liebesgedichte, etwa der zyklische „Dialog” mit der südamerikanischen Freundin Bruna Bianco sowie die letzten Liebesgedichte des Achtzigjährigen, „geheimnisvolles Kroatien” für Dunja. In ihnen verschmelzen die Geschehnisse eines über acht Jahrzehnte währenden Lebens. Seine ägyptische Amme aus Alexandria erscheint wieder in der Gestalt einer jungen Kroatin, die der Dichter kurz vor seinem Tod kennenlernt: „Wunderliche Kroatin strahlende Nacht / Du bist dabei aus mir / einen Sklaven und einen König zu machen.”

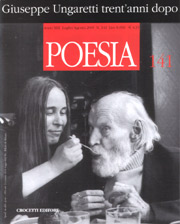

Ungarettis ungebremste Vitalität auch im hohen Alter und sein Verhältnis zu den Frauen drückt ein berühmtes Foto aus, das die italienische Literaturzeitschrift „Poesia” in ihrer Ausgabe Nr. 141 (2000) auf ihr Deckblatt setzte. Es zeigt den greisen Dichter, wie er sich von einer deutlich jüngeren Frau mit einem Löffel füttern lässt. Sein schelmischer Blick spricht Bände, ebenso der heitere Gesichtsausdruck seiner Versorgerin.

Giuseppe Ungaretti übte auf bedeutende deutschsprachige Lyrikerinnen und Lyriker wie Ingeborg Bachmann, Hilde Domin oder Paul Celan eine so große Faszination aus, dass sie wesentliche Teile seines Werkes ins Deutsche übertrugen. Neben dem inzwischen zerfledderten Buch „Die späten Gedichte” begleitet mich auch stets ein handlicher Suhrkamp-Band auf jede Reise: „Giuseppe Ungaretti. Gedichte. Übertragung und Nachwort von Ingeborg Bachmann”. Die Bachmann übersetzt darin Ungarettis wohl berühmtestes Gedicht „Mattina” („M’illumino / d’immenso”), das er bereits 1917, während des Ersten Weltkriegs, verfasst hatte, nah an der Prosa: „Ich erleuchte mich / durch Unermeßliches”. Auch wenn sich der Wohlklang des italienischen Originals nicht ins Deutsche übertragen lässt, offenbaren diese beiden Verse auch auf Deutsch das eigentliche Geheimnis der dichterischen Sprache Ungarettis: Schonungslose Einfachheit und Konzentration auf das Wesentliche im sprachlichen Ausdruck. Ungaretti gebraucht kein Wort zuviel und keines zuwenig. Selbst die Ein-Wort-Überschrift „Morgen” ist derart mit dem Inhalt des Gedichtes verwoben, dass es ohne Titel in eine andere Sinnrichtung laufen würde.

Eine auf den Kern der Sprache reduzierte Lyrik, die sich plötzlich unter die sanften Hirtenklänge Pascolis oder die hymnischen Verse von d’Annunzio mischte, rief in ihrer Radikalität zunächst zahlreiche Gegner auf den Plan. Kaum ein anderer Dichter der Neuzeit wurde so hymnisch gefeiert, aber anfangs auch so heftig angegriffen. Man diffamierte Ungaretti als „Hermetiker“ und konnte trotzdem nicht verhindern, dass gerade seine provozierenden Kurzgedichte viel zitiert und in ganz Italien populär wurden. Und obwohl Ungaretti einst als glühender Patriot ins Feld gezogen war, bannte kein anderer Dichter das Grauen des Krieges in eindringlichere und pazifistischere Verse als er: „Eine ganze Nacht lang / hingeworfen / neben einen hingemetzelten / Kameraden / mit seinem gefletschten Mund / dem Vollmond zugewandt / mit dem Blutandrang / seiner Hände / der in mein Schweigen / einbrach / habe ich Briefe geschrieben / voll von Liebe // Nie bin ich so sehr / am Leben / gehangen” („Wache”, übersetzt von Ingeborg Bachmann).

Ausgewählte Titel von Giuseppe Ungaretti:

Das verheißene Land. / Das Merkbuch des Alten. Zweisprachige Ausgabe. Deutsch von Paul Celan. Insel Verlag, Frankfurt am Main 1968.

Die Freude und der Schmerz. Gedichte. Übersetzt von Michael von Killisch-Horn unter Mitarbeit von Angelika Baader. Mit einem Nachwort von Michael von Killisch-Horn. P. Kirchheim Verlag, München 2000.

Die Heiterkeit / L’Allegria. Gedichte 1914-1919. Italienisch / Deutsch. Übertragen von Hanno Helbling. Carl Hanser Verlag, München 1990.

Die späten Gedichte. Italienisch / Deutsch. Übertragung und Nachwort von Michael Marschall von Bieberstein. Piper, München 1974.

Ein Menschenleben. Das verheissene Land. Gedichte 1933-70. Italienisch und deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Michael von Killisch-Horn unter Mitarbeit von Angelika Baader (Werke in 6 Bänden. Band 3), P. Kirchheim Verlag, München 1992.

Ein Menschenleben. Die Freude. Gedichte 1914-34. Italienisch und deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Michael von Killisch-Horn unter Mitarbeit von Angelika Baader (Werke in 6 Bänden. Band 1), P. Kirchheim Verlag, München 1993.

Ein Menschenleben. Zeitgefühl. Gedichte 1919-46. Italienisch und deutsch. Übersetzt von Michael von Killisch-Horn (Werke in 6 Bänden. Band 2), P. Kirchheim Verlag, München 1991.

Gedichte. Italienisch und deutsch. Übertragung und Nachwort von Ingeborg Bachmann. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1961.

Ich suche ein unschuldiges Land. Gesammelte Gedichte. Italienisch / Deutsch. Übertragung und Nachwort von Michael Marschall von Bieberstein. Piper, München 1988.

Reisebilder. Deutsch von Silvia Hildesheimer. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1963.

Zeitspüren. Gedichte. Ausgewählt und übertragen von Christoph Wilhelm Aigner. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München 2003.

Vita d’un uomo. Tutte le poesie. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1969.

Stichwörter:

Anton G. Leitner, Giuseppe Ungaretti, Ingeborg Bachmann, Lyrik, Paul Celan, SPUREN - Eine poetische Schatzsuche mit Anton G. Leitner2 Kommentare

RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.

Zweiter Teil meiner ZVABlog-Kolumne seit heute online « Anton G. Leitner schrieb am February 23, 2009:

[…] Kolumne dieses Mal dem Archipoeta und großen Spracherneuerer Giuseppe Ungaretti gewidmet. Lesen Sie selbst. Eine Verehrerin versorgt den greisen Dichter Giuseppe […]

Cornelie Müller-Gödecke schrieb am February 24, 2009:

Danke, daß Sie mich auf diesen großen Dichter aufmerksam gemacht und mein Lese-Interesse gestärkt haben!