Mario Vargas Llosa: Die Stadt und die Hunde. Aus dem Regal hervorgeholt von Doris Wieser

von litprom

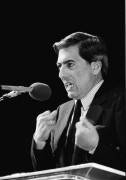

Mario Vargas Llosa

(Foto: MDCarchives)

Mario Vargas Llosa (*1936) gehört zu jenen großen lateinamerikanischen Erzählern, deren Werke in den 1960ern und -70ern auf der Welle des boom nach Europa gespült wurden. Die Paradigmen des Neuen Romans und Magischen Realismus standen damals für die lateiname-

rikanische Literatur schlechthin und brachten erstklassige Werke von Weltruhm hervor. Dies war nur durch die Professionalisierung des Schriftstellerberufs möglich, die den Autoren die Möglichkeit gab, solche extrem zeitaufwändigen „totalen Romane“ wie die von Vargas Llosa zu schreiben.

Die Stadt und die Hunde (1963) ist der erste Roman des Peruaners und immer noch einer seiner besten. Er fasziniert, erschüttert, schockiert und vibriert in einem Erguss großartiger Einfälle. Auf gut 400 Seiten reizt der Autor bereits alle ästhetischen Verfahren aus, die seine Erzählkunst berühmt gemacht haben, und erzählt von einer Welt, die gleichzeitig zutiefst peruanisch und absolut universal gelesen werden kann.

In der Kadettenanstalt Leoncio Prado werden blutjunge Burschen mit militärischer Disziplin zu „richtigen Männern“ erzogen. Gewalt ist das didaktische Grundprinzip der Schule und wird in der militärischen Hierarchie von oben nach unten immer schonungsloser weitergegeben. Bei den Schülern löst sie Angst, Terror, sexuelle Perversion (z.B. die Vergewaltigung eines Huhns), Sadismus und Gegengewalt aus. Die Jüngsten, auch „die Hunde“ genannt, werden von den Älteren systematisch gepiesackt und erniedrigt. Nachdem bei einem Übungsmanöver ein Mitschüler erschossen wird, entfaltet sich die ganze Tragweite der militärischen Ordnung: Kadetten wie Militärs beschuldigen und demütigen sich gegenseitig und stellen die Suche nach der Wahrheit hinter Ehre und Karriere zurück. Im Hintergrund entfaltet Vargas Llosa eine Vielfalt an Episoden, die das vom Machismo gebeutelte Familienleben, den Weg eines kaum 13-jährigen in die Kriminalität sowie Schmerz und Freuden einer ersten Liebe detailreich und feinfühlig sichtbar machen. Unübertroffen ist die Fähigkeit des Autors, die unterschiedlichsten Personen aus ihrem Inneren heraus zu deuten und ihr Verhalten mit den gesellschaftlichen Kontexten so zu verknüpfen, dass sich kein moralisches (Vor-)Urteil aufdrängt.

Die Paradigmen des Neuen Romans und des Magischen Realismus sind seit den 1990ern endgültig tot. Den Autoren, die daran festhalten, wirft die jüngere Generation abschätzig „Macondismo“ vor (nach dem mythisch-magischen Ort Macondo aus García Márquez Roman Hundert Jahre Einsamkeit). Und auch Vargas Llosa ist mit der Zeit irgendwie braver geworden, irgendwie angepasster, irgendwie langweiliger… Aber gerade er muss sich gefallen lassen, dass man ihn selbst immer wieder an seinen ersten fabelhaften Romanen (zu denen auch Das grüne Haus und Gespräch in der Kathedrale gehören) misst. Zwar bleibt er auch in seinen neueren Werken wie Das Paradies ist anderswo (2003) oder Das böse Mädchen (2006) ein nur schwer kritisierbarer Meister seines Handwerks, der alle narrativen Techniken souverän beherrscht und bewusst einsetzt, doch irgendwie will er uns nicht mehr so packen wie damals… irgendwie schade!

Die Besprechung von Doris Wieser entstammt der Sommerausgabe 2009 der LiteraturNachrichten, die litprom Anfang Juni 2009 unter www.litprom.de veröffentlicht hat.

25. August 2009Stichwörter:

Lateinamerika, litprom, Mario Vargas Llosa3 Kommentare

RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.

mario schrieb am September 3, 2009:

Mario Vargas Llosa ist echt cool

Flüge schrieb am September 8, 2009:

hallo

netter artikel werde mir das buch mal ansehen, kannte es bis dato nicht. danke

gruss

Tuba Erkmen schrieb am February 25, 2012:

Die Stadt und die Hunde (das einzige, was ich von ihm bisher kenne) ist einzigartig. Das hat die Autorin oben ganz treffend beschrieben.