Zur ZVAB Startseite

ZVABlog durchsuchen

von wietek

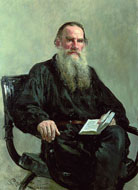

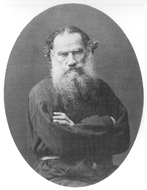

Lev Tolstoj im Jahr 1887

Lev Tolstoj im Jahr 1887

(Gemälde von Ilja Repin)

Durch Anklicken eines der

Bilder kommen Sie in die

große Dia-Show zu

Tolstoj (33 Bilder)

(nach Öffnen des

Gesamtartikels)

Lev Nikolaevič Tolstoj – im Deutschen auch Leo oder Lew Tolstoi genannt – ist unbestritten einer der größten Schriftsteller der Welt und aller Zeiten und mit Goethe und Shakespeare in einem Atemzug zu nennen. Unbestritten wird er von allen, selbst seinen Gegnern, ein Genie genannt. Ganz dem Selbstverständnis russischer Schriftsteller entsprechend ist auch er ein moralisches Gewissen gewesen, ja, man kann sagen: eine moralische Instanz, sogar weit über sein Land und über seine Zeit hinaus. Dass er, seit frühester Jugend ein ausgeprägt philosophischer Denker, der seine Ideen und Erkenntnisse dank seiner schriftstellerischen Begabung auch nach außen tragen konnte, mit den herrschenden sozialen und politischen Verhältnissen in Konflikt geriet, war daher unvermeidlich; ebenso zwangsläufig musste er in einem Land, in dem Kirche und Staat eine Einheit bildeten, zu einem scharfen Kritiker der Institution Kirche werden. Nicht zuletzt dank seiner exponierten sozialen Stellung wurde aus seiner Sicht vom Christentum quasi eine „Gegenreligion“ zu den praktizierten christlichen Religionen – nicht nur zur russisch-orthodoxen, sondern zu wirklich allen christlichen Religionen. Er war also Schriftsteller und ein Philosoph, dessen Denken ihn zu einem Religionsstifter, ja Anarchisten machte.

Den Schriftsteller und Religionsphilosophen kann man jedoch nur verstehen, wenn man den Menschen zu verstehen sucht, den Lev Nikolaevič Tolstoj, von dem Maksim Gorkij sagte, er sei „zu allererst ein Mensch, ein menschheitlicher Mensch“.

Tolstoj und Gorkij

Tolstoj und Gorkij

um 1900Ich habe viele und lange Gespräche mit ihm gehabt; als er in Gaspra auf der Krim lebte, ging ich oft zu ihm und er kam gerne zu mir; ich habe seine Bücher mit Liebe studiert; mir scheint, ich habe das Recht zu sagen, was ich von ihm denke, sogar wenn es kühn ist und stark von der allgemeinen Meinung abweicht. Ich weiß so gut wie andere, dass kein Mann den Namen des Genies besser verdient als er; komplizierter, widerspruchsvoller, größer in allem ist keiner – ja, ja, in allem und jedem. Groß im eigentümlichen, weiten, in Worten nicht zu fassenden Sinn – es ist etwas in ihm, das mir immer das Verlangen gab, laut zu rufen: »Seht doch, was für ein wundervoller Mensch da lebt.« Denn er ist, sozusagen, ganz allgemein und zu allererst ein Mensch, ein menschheitlicher Mensch …

Ich will Tolstoj nicht zu einem Heiligen gemacht sehen: Lasst ihn doch einen Sünder bleiben, dicht am Herzen der sündigen Welt, dicht am Herzen eines jeden von uns. Puschkin und er – wir haben nichts, was erhabener oder uns teurer wäre.

[aus Maksim Gorki: Erinnerungen an Tolstoi, 1920]

Aber an Anton Čechov, der wie Gorkij mit Tolstoj befreundet war (soweit man das sein konnte), schrieb Gorkij im Jahr 1900:

Lev Tolstoj liebt die Menschen nicht, nein, er liebt sie nicht. Er beurteilt sie nur grausam und wirklich zu hart. Seine Gottesidee gefällt mir nicht. Ist das ein Gott? Es ist ein Teil des Grafen Lev Tolstoj und nicht Gott, jener Gott, ohne den die Menschen nicht leben können. Er sagt, er sei Anarchist. In gewissem Maß, ja. Aber sobald er Vorschriften zunichtemacht, erlässt er neue, die nicht weniger streng und nicht weniger schwer für die Menschen sind. Das ist kein Anarchismus, das ist die Autorität eines Provinzgouverneurs.

[zitiert nach Henri Troyat: Tolstoi. Widerspruch eines Lebens, 1966]

Čechov und Tolstoj 1901

Čechov und Tolstoj 1901Anton Čechov wiederum schrieb in einem Brief vom 28.1.1900:

Erstens: Ich habe keinen Menschen so geliebt wie ihn… Zweitens: Da es in der Literatur einen Tolstoj gibt, ist es leicht und angenehm, ein Literat zu sein; zu erkennen, dass man nichts geleistet hat und nichts leistet, ist auch gar nicht so schrecklich, weil Tolstoi für alle schafft…

[zitiert nach Leo Tolstoj: Werke in zwei Bänden, 1959]

Aber an seinen Verleger Aleksej Suvorin hatte Čechov am 8.9.1891 geschrieben:

Zum Teufel mit der Philosophie der Großen dieser Welt, alle großen Weisen dieser Welt sind so despotisch wie Generäle und ebenso wenig höflich, denn auch sie sind ihrer Straflosigkeit sicher. Diogenes spuckte den Leuten ins Gesicht, weil er wusste, dass er damit nichts riskierte. Tolstoj nennt die Ärzte Schurken und spottet über die großen Probleme, denn auch er ist ein Diogenes, den man weder aufs Polizeikommissariat bringen noch in den Zeitungen angreifen kann.

Und am 27.3.1894:

Die Philosophie Tolstojs […] hat mich ungefähr 17 Jahre lang in ihrem Bann gehalten … Aber nun bäumt sich etwas in mir auf; Vernunft und Gerechtigkeitsgefühl sagen mir, dass in der Elektrizität oder im Dampf mehr Liebe ist als in der Keuschheit und Weigerung, Fleisch zu essen…

[beide zitiert nach Henri Troyat: Tolstoi. Widerspruch eines Lebens, 1966]

Diese wenigen Aussagen seiner Zeitgenossen und Freunde sollen genügen, um die Widersprüchlichkeit in Tolstojs Wesen aufzuzeigen.

Diese Widersprüchlichkeit hatte ihre Gründe.

Lev Tolstoj (*28. August jul. / 9. September greg. 1828, †7. jul. / 20. greg. November 1910) war von uraltem, höchstem Adel – ja, er war blaublütiger (und vor allem russischer!) als die Zaren aus dem Geschlecht der Romanows und die zu seinen Lebzeiten regierenden Kaiser der Linie Romanow-Holstein-Gottorp (Nikolaus I., Alexander II., Alexander III., und Nikolaus II.). Und der russische Adel war „rein“, denn es gehörte zwar für die adeligen Herren fast zum guten Ton, in jungen Jahren erste sexuelle Erfahrungen mit ihren Leibeigenen zu machen, die unzähligen illegitimen Kinder aber, die aus diesen Beziehungen hervorgingen, waren recht- und würdelos und lebten in der Regel in Armut beim Gesinde. Bestenfalls lebten unerwünschte Sprösslinge, auf Zuwendungen und die Gnade ihres Vaters angewiesen, als Monsieur XY im gesellschaftlichen Randbereich des Adels; erbberechtigt waren sie nicht und es bedurfte der Genehmigung des Zaren, um sie durch Adoption zu legitimieren. (Auch Lev Nikolaevič beherbergte einen solchen „Halbbruder“ auf seinem Gut, der hin und wieder ins Herrenhaus kam, um zu betteln, was dem Prediger und Apostel der Nächstenliebe Lev Tolstoj interessanterweise nichts als nur peinlich war. Und auch er selbst hatte missachtete uneheliche Kinder.)

Wappen der Grafen Tolstoj

Wappen der Grafen TolstojVäterlicherseits führen die Tolstojs ihren Stammbaum (wie viele angesehene russische Adelsgeschlechter) auf den Edlen Indris zu- rück, der 1353 als Ritter aus dem Litauischen nach Černigov gekommen sein soll. Sein Großenkel soll im 15. Jahrhundert nach Moskau gekommen sein und vom Großfürsten Vasilij Vasilevič dem Blinden den Beinamen „Tolstoj“, d. h. „der Dicke“, bekommen haben (so Lev Tolstoj). Gesichert ist, dass ein Andrej Vasilevič Tolstoj 1665 Woiwode (also Statthalter – eines der höchsten Ämter unter dem Zaren) von Černigov war und dass dessen Söhne von Peter dem Großen in den Grafenstand erhoben wurden, nachdem sie auf sein Geheiß bei der Gefangennahme und Hinrichtung von Aleksej, Peters Sohn, eine unrühmliche Rolle gespielt hatten. Einer von ihnen, Pëtr Andreevič, wurde von Peter dem Großen von 1697 bis 1699 zur Ausbildung ins Ausland gesandt und schrieb ein bemerkenswertes Tagebuch über diese Zeit. Ein anderer Tolstoj, nämlich der 1817 geborene Graf Aleksej Konstantinovič, war ein zwar noch heute bekannter, aber leider im Schatten seines Cousins Lev stehender Verfasser großer Historienromane; sein Roman Knjaz Serebrjanyi (Fürst Serebrjanyi), der in der Zeit Ivan Groznyjs (Iwan der Schreckliche) spielt, gehört zu den bedeutendsten russischen Historienromanen vor Lev Tolstojs Krieg und Frieden.

Noch blaublütiger ging es im Stammbaum der mütterlichen Linie zu. Die Fürsten Volkonskij stammen tatsächlich – wie teilweise heute noch lebende Fürstengeschlechter – vom Begründer des Russischen Reiches, dem Warägerführer Rjurik (*ca. 830, †879) ab, den die Bewohner Novgorods geholt haben sollen, um über sie zu herrschen. Ihr Vorfahr war der Fürst von Černigov, der von Jaroslav dem Weisen, dem Ururenkel von Rjurik, abstammte. Alle Volkonskijs – im Rang direkt unter dem regierenden Großfürsten, dem Zaren – waren höchste Würdenträger, beispielsweise Berater, Gouverneure oder Heerführer. Ein Fürst Volkonskij fiel in der Schlacht von Kulikovo (1380) im Freiheitskampf gegen die Goldene Horde, ein anderer war General im Siebenjährigen Krieg (1756–1763). Dem Fürsten Nikolaj Sergeevič, Levs Großvater mütterlicherseits, wurde, als er sich 1800 auf sein Gut Jasnaja Poljana zurückzog, wegen der dem Zaren vom Geschlecht der Volkonskij erwiesenen Dienste eine Ehrenwache (zwei bewaffnete Posten) an der Gutseinfahrt zugestanden. Ein anderer, Fürst Sergej Grigorevič Volkonskij, erlangte als Dekabrist Berühmtheit, er wurde von Nikolaus I. 1826 für 20 Jahre nach Sibirien verschickt, seine Frau folgte ihm freiwillig in die Verbannung (vgl. Die Dekabristen – Revolutionäre für Russland).

<div class="bildlinks" >

>

Tolstoj und der Zar

(Karikatur von 1908)

Das ist also der „Stall“, aus dem Lev Nikolaevič Tolstoj stammte – er war ein Spross zweier der berühmtesten, mächtigsten und dazu noch sehr reichen Fürstengeschlechter Russlands. Mit solchen Sprossen galt es auch für autokratische Herrscher, vorsichtig umzugehen.

Selbstbewusstsein, Dominanzverhalten – die aristokratische Mentalität hatte der kleine Lev, wie alle seine Standesgenossen, nicht nur mit der Muttermilch aufgesogen; sie war ihm ins Blut gelegt, ja, man kann sogar die Hypothese aufstellen, dass eine genetische Veränderung in dieser über Jahrhunderte hinweg streng von der übrigen Bevölkerung abgeschotteten Schicht das aristokratische Verhalten mit seinen positiven und negativen Zügen hat „in Fleisch und Blut“ übergehen lassen, zumal man „aus der Verhaltensgenetik inzwischen sehr sicher weiß, dass Unterschiede zwischen Menschen in praktisch jeder Eigenschaft, einschließlich Persönlichkeitszügen, Einstellungen, Präferenzen und Fähigkeiten eine genetische Komponente haben“, so Dr. Lars Penke, Persönlichkeitspsychologe. Er fährt fort: „Wenn sich also der russische Adel wirklich über mehrere Jahrhunderte getrennt von der restlichen Bevölkerung fortgepflanzt hat und dabei (unwissentlich) ein Selektionsdruck für bestimmte Eigenschaften geherrscht hat, die einzelnen Nachkommen bessere Überlebens- und Fortpflanzungschancen ermöglicht haben, ist eine genetische Veränderung dieser Schicht gegenüber der Restbevölkerung denkbar.“

Auf der anderen Seite war Lev Tolstoj schon in der Kindheit ein höchst intellektueller Mensch mit einem schon fast ins Krankhafte gesteigerten analytischen Verstand – er wird nicht umsonst ein Genie genannt. Schon als Neunjähriger machte sich der orthodox Erzogene im Zusammenhang mit einer als ungerecht empfundenen Bestrafung – zwar noch kindlich-nebulös – kritische Gedanken über Gott: Wie könne ein Gott gerecht sein, der zulasse, dass in der Welt Macht vor Recht gehe, fragte er sich. Hier tauchen zum ersten Mal drei Begriffe auf, die sein Leben bestimmen sollten: Gott … Macht … Recht. Als Zwölfjähriger ignorierte er die Schulfächer – sein Lehrer nannte ihn einen Faulpelz und ein missratenes Subjekt – und meditierte stattdessen über seinen Charakter, über die Unsterblichkeit der Seele, das Schicksal der Menschen und den Verfall der Materie. In den folgenden Jahren (bis 1848) las er Sterne, Rousseau, La Bruyère, Puškin, Schiller, Goethe, Turgenev, Gogol, Dickens, Lermontov, Prescott und Descartes. Letzteren kritisiert er 1845 (noch keine 17 Jahre alt), es müsse „Ich will, also bin ich“ und nicht „Ich denke, also bin ich“ heißen (eine sehr bezeichnende Aussage für Lev Tolstoj!).

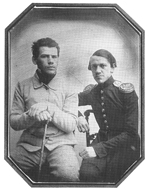

Tolstoj (links) mit seinem

Tolstoj (links) mit seinem

Bruder NikolajIm Rahmen seiner schon sehr zeitig begonnenen und immer wiederkehrenden Selbstanalysen hatte Tolstoj erkannt, dass er, was Schönheit und Kontaktfähigkeit betraf, im Gegensatz zu beispielsweise seinem großen Bruder Nikolaj von der Natur reichlich benachteiligt worden war, also legte er 1843 (mit 15 Jahren) einige Regeln fest und schriftlich nieder, denen folgend er durch ein Leben „comme il faut“ diese Nachteile wettmachen zu können glaubte. Das gelang ihm natürlich nicht; und mit 16 Jahren erkannte er, dass er die moralische Vervollkommnung erreichen und ein großer Gelehrter werden müsse. Um dieses Ziel zu erreichen, schrieb er sich drei „Lebensregeln“ auf: die Pflicht gegen sich selbst, die Plicht gegen seinen Nächsten und die Pflicht gegen Gott, die er bis ins kleinste Detail aufgliederte. 1847 wurde für den nun Neunzehnjährigen auch das Aufschreiben zu einer Regel: Er begann sein Tagebuch, das er (mit Unterbrechungen) bis zu seinem Tode führte. Das Tagebuch beginnt:

17. März, Kasan. Sechs Tage ist es nun her, dass ich mich in die Klinik begeben habe, und siehe da –schon sechs Tage bin ich fast zufrieden mit mir. […. ] Der Hauptvorteil aber besteht darin, dass ich klar erkannt habe, das liederliche Leben, welches ein großer Teil der höheren Gesellschaft als eine Folge der Jugend betrachtet, ist nichts anderes als eine Folge früher Verderbtheit der Seele. [….] Sobald sich der Mensch von der Gesellschaft absondert, sich ganz in sich selbst zurückzieht, reißt ihm der Verstand die Brille von den Augen, die ihm alles in verzerrter Gestalt zeigte, sieht er die Dinge mit klarem Blick und begreift selbst nicht mehr, warum er dies alles nicht schon früher erkannt hat. Lass die Vernunft walten, […. ] Alles, was mit der primären Fähigkeit des Menschen, mit seiner Vernunft in Einklang steht, wird auch mit allem in Einklang stehen, was da existiert: die Vernunft des Einzelnen ist ein Teil des ganzen Seins, ein Teil jedoch kann die Ordnung des Ganzen nicht zerstören. Wohl aber vermag das Ganze den Teil zu vernichten. Bilde also deine Vernunft so, dass sie mit dem Ganzen, mit dem Ursprung von allem in Einklang steht und nicht mit dem Teil, mit der Gesellschaft der Menschen; dann verschmilzt deine Vernunft mit diesem Ganzen, und dann kann die Gesellschaft, als Teil, keinen Einfluss auf dich haben. […. ]

[Literaturangabe Tagebücher im Anhang; Hervorhebung von hmw]

Mit 19 Jahren hat Tolstoj hier einen der drei Pfeiler seines lebenslangen Denkens definiert: die Vernunft – die beiden anderen sind die Wahrheit und die Liebe.

Tolstoj analysierte und reflektierte unentwegt; nicht nur sich selbst, sondern auch sein Leben in der Gesellschaft und die Gesellschaft selbst unterzog er andauernden Analysen. Das Ergebnis dieser Überlegungen war: Die Gesellschaft ist hohl und nichtig. Er „floh“ 1851 vor ihr zum Militär in den Kaukasus, wo er glaubte, echte Werte zu finden und Ruhm und Ehre zu erlangen, um dann mit einem Orden zurückzukehren. Aber auch hier ging es ihm nicht besser, er stand bald vor dem gleichen Dilemma.

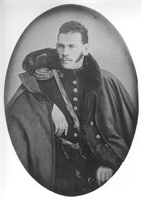

Tolstoj als Fähnrich (1854)

Tolstoj als Fähnrich (1854)

Am 4. März 1855 – kurz nach der Thronbestei- gung Alexanders II., als Offizier im Krimkrieg, mit 27 Jahren – schrieb Tolstoj u.a. in sein Tagebuch:

Ein gestern geführtes Gespräch über das Göttliche und den Glauben brachte mich auf einen großen und erhabenen Gedanken, dem ich mein Leben zu weihen fähig wäre. Dieser Gedanke besteht in der Gründung einer neuen Religion, die dem Entwick- lungsstand der Menschheit angemessen ist, einer Religion Christi, aber gereinigt von Glauben und Geheimnis, einer praktischen Religion, die kein künftiges Glück verheißt, sondern Glück auf dieser Erde gewährt. […. ] Bewusst daran zu arbeiten, Menschen und Religion zu vereinen, ist die Quintessenz dieses Gedankens, der mich hoffentlich nicht mehr loslässt.

Nicht, dass er von da an diesen Gedanken unentwegt weiter verfolgt hätte, aber spätestens nach seiner „Umkehr“, die 26 Jahre später zu seinem aufsehenerregenden und ebenso heftig wie kontrovers diskutierten Werk Die Beichte (1881) führte, folgte er seiner Überzeugung energisch, was schließlich 1901 (am 22. Februar) zu seiner Exkommunikation durch die russisch-orthodoxe Kirche führte.

Dies waren aber nur einige wenige der fundamentalen Gedanken, die Tolstoj in seiner Kindheit, Jugend und im frühen Mannesalter bis zu seiner Heirat im Jahr 1862 beschäftigt haben. Zeitgleich gab er sich mit anderen, profaneren, für sein Wesen und Wirken aber nicht minder bedeutsameren Dingen ab.

Im Jahr 1855 hatte er wieder einmal beschlossen, Schriftsteller zu werden, denn er hatte schon einige hochgelobte Werke vorzuweisen (u. a. die autobiografischen Romane Kindheit und Knabenjahre, die „Kriegsberichte“ Sewastopol im Dezember und Sewastopol im Mai, die Erzählung Der Holzschlag) – diesmal aber anscheinend ernsthaft.

Der entsprechende Tagebucheintrag vom 10. Oktober lautet: „Meine Laufbahn ist die Literatur – schreiben und nochmals schreiben! Ab morgen arbeite ich mein ganzes Leben lang oder werfe alles hin, Regeln, Religion, Anstand – alles.“

Sehr bezeichnend ist allerdings der Satz, der diesem Entschluss vorangeht: „Befinde mich schon lange in einer ausweglosen träg-apathischen, unzufriedenen Stimmung. Habe weitere 130 Rubel beim Kartenspiel gewonnen. Für 150 ein Pferd und Zaumzeug gekauft. Was für ein Unsinn!“ Und auch der nächste Eintrag vom 21. November weist in dieselbe Richtung: „Bin in Petersburg bei Turgenev. Habe vor der Abreise 1.800 Rubel verspielt und meinen Gläubigern mit Ach und Krach 600 Rubel überwiesen. Musste mir von zu Hause 875 Rubel holen.“

Adelige Gewohnheiten:

Adelige Gewohnheiten:

Russische Gutsbesitzer spielen

Karten um ihre Bauern (1854,

Kupferstich von Gustave Doré) Schon zu Beginn des Jahres 1855 (am 28. Januar 1855) hatte Tolstoj das Haupthaus seines Gutes in Jasnaja Poljana verspielt – das vom Gewinner auch tatsächlich abgebaut und auf seinem Gut wieder aufgebaut wurde:

Habe wieder zwei Tage und Nächte Stoß gespielt. Das Ergebnis wundert nicht: Ich habe das Letzte verloren – das Haus in Jasnaja Poljana. Es lohnt wahrscheinlich nicht, darüber zu schreiben – ich bin mir selbst so zuwider, dass ich am liebsten meine eigene Existenz vergäße. […. ]

Spielen gehörte, wie so vieles, das Tolstoj eigentlich als falsch erkannt hatte, in seinen Kreisen zum guten Ton, und davon konnte sich auch einer, der schon als 17Jähriger ein vollmundiges „Ich will, also bin ich“ postuliert hatte, nicht ohne Weiteres befreien. Wie sich das auf sein Selbstbild auswirkte, kommt in einem Tagebucheintrag vom 7. Juli 1854 zum Ausdruck:

Bescheidenheit fehlt mir! Das ist mein großer Mangel.

Wer bin ich? Einer von vier Söhnen eines Oberstleutnants a. D., seit dem 7. Lebensjahr verwaist und unter der Vormundschaft von Frauen und Fremden, weder für die Welt noch für die Wissenschaft vorgebildet und seit dem 17. Lebensjahr mein eigener Herr, ohne großes Vermögen, ohne jegliche gesellschaftliche Stellung und vor allem ohne Prinzipien; ein Mensch, der sich wirtschaftlich bis zum Äußersten ruiniert, die besten Jahre seines Lebens ohne Ziel und Genuss verbracht und sich schließlich selbst nach dem Kaukasus verbannt hat, um seinen Schulden und vor allem seinen Gewohnheiten zu entfliehen, der dann unter Ausnutzung gewisser Verbindungen, die zwischen seinem Vater und dem Armeekommandeur bestanden, mit 26 Jahren in die Donau-Armee eintrat, als Fähnrich, fast ohne Mittel außer seinem Gehalt (weil er die Mittel, die er besitzt, zur Bezahlung der verbliebenen Schulden verwenden muss), ohne Fürsprecher, unfähig, in der Gesellschaft zu leben, ohne Kenntnis des Militärdienstes, ohne praktische Fähigkeiten; aber – mit gewaltigem Eigendünkel! Ja, das ist meine gesellschaftliche Stellung. Sehen wir uns nun einmal meine Person näher an.

Ich bin hässlich, ungeschickt, unsauber und ohne weltmännische Bildung. Ich bin reizbar, für andere langweilig, unbescheiden, unduldsam (intolérant) und schamhaft wie ein Kind. Ich bin fast unwissend. Was ich weiß, habe ich mir irgendwie selbst beigebracht, sporadisch, ohne Zusammenhang, ohne Verstand, und auch davon sehr wenig. Ich bin unbeherrscht, unentschlossen, unbeständig, albern eitel und leicht entflammbar wie alle charakterlosen Menschen.

Ich bin nicht tapfer. Ich bin unzuverlässig und so faul, dass Müßiggang mir fast zur alles beherrschenden Gewohnheit geworden ist. Ich bin gescheit, aber mein Verstand ist noch nie und nirgends gründlich auf die Probe gestellt worden. Es fehlt mir an praktischem, an weltmännischem und geschäftlichem Sinn. Ich bin anständig, das heißt, ich liebe das Gute, habe mir zur Gewohnheit gemacht, es zu lieben; und wenn ich von ihm abweiche, bin ich unzufrieden mit mir und kehre freudig zu ihm zurück; aber es gibt Dinge, die ich mehr liebe als das Gute – den Ruhm. Ich bin so ehrgeizig, und dieses Gefühl ist so wenig befriedigt worden, dass ich fürchte, stünde ich vor der Wahl zwischen Ruhm und Tugend, ich würde häufig den Ruhm wählen.

Ja, ich bin unbescheiden; und ebendeswegen bin ich in meinem Inneren stolz, in der Gesellschaft aber schamhaft und schüchtern.

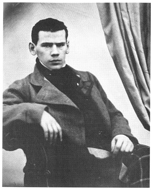

Lev Tolstoj 1849

Lev Tolstoj 1849Als Tolstoj 1847 mit seinem Tagebuch be- gann und seine Gedanken über die Vernunft niederschrieb (s. o.), lag er in der Klinik zur Behandlung einer Gonorrhoe (Tripper), die er sich bei einem seiner zahlreichen Bordellbe- suche zugezogen hatte. Tolstojs Verhältnis zu Frauen und seine Vorstellungen von Liebe und Ehe sind ein weiterer wichtiger –wenn nicht der wichtigste – Punkt zum Verständnis seines Wesens. Er erinnert sich am Ende seines Lebens kopfschüttelnd:

Während meiner ganzen Jugend war ich wie ein überfüttertes, mutwilliges Füllen. [….] Alle Darstellungen meines Lebens werden unwahr und einseitig sein, solange die Biografen nicht auf das Wichtigste eingehen, auf das, was den allergrößten Einfluss auf mein Leben hatte. Ich meine meine Beziehung zu Frauen. Aber das wird meinen Biografen wohl unbekannt bleiben, und vielleicht ist es auch nicht schicklich, die volle Wahrheit zu erzählen.

[zitiert nach Geir Kjetsaa: Lew Tolstoj. Dichter und Religionsphilosoph, 2001]

Und in einem „geheimen“ Tagebuch, das er – anders als seine übrigen privaten Aufzeichnungen – auch seiner Frau nicht zu lesen gab (s. u.), notiert er am 9. Juli 1908:

Alle Welt schreibt meine Biografie – aber das gilt ja für alle Biografien: Von meinem Verhalten gegenüber dem siebten Gebot wird nichts darin stehen. Nichts wird enthalten sein von dem schrecklichen Schmutz der Selbstbefleckung und Ärgerem, mit 13, 14 Jahren und bis zum 15. und 16. Lebensjahr (kann mich nicht entsinnen, wann das Laster in den Freudenhäusern anfing). Und so weiter bis zu dem Verhältnis mit dem Bauernmädchen Aksinja – sie lebt noch. Dann die Ehe, in der ich meiner Frau zwar nicht ein einziges Mal untreu war, aber wieder von gemeiner, verbrecherischer Gier nun auf mein Weib beherrscht wurde. Davon wird, wie üblich, nichts in den Biografien stehen. Doch dies ist sehr wichtig, und zwar deswegen, weil es das zumindest von mir am meisten erkannte Laster darstellt, das mehr als andere zur Besinnung zwingt.

Nun, hier irrte Tolstoj: Dieses Laster ist seinen Biografen nicht unbekannt geblieben, vor allem dank seiner eigenen Tagebuchaufzeichnungen.

Von wenig schönem Aussehen (er selbst bezeichnet sich als hässlich) und ungelenker Manier – nicht umsonst lauteten seine „comme il faut“-Regeln (s. o.) „vollkommene Beherrschung der französischen Sprache, ferner die Eleganz der äußeren Erscheinung, die Sicherheit im Auftreten, die Gewandtheit im Gespräch, die Leichtigkeit im Tanz und nicht zuletzt die Bekundung gelangweilter Gleichgültigkeit und herablassender Lässigkeit“ [zitiert nach Bodo Zelinsky: Die Tagebücher Lew Tolstois; veröffentlicht in Tolstojs Tagebüchern (s. Literaturangabe am Ende des Textes)] – hatte er keinen Erfolg bei den Frauen (eine schmerzliche Erfahrung für einen jungen Mann, besonders dieser Klasse). Seine erste sexuelle Erfahrung war dann auch traumatisch: Seine Brüder schleiften ihn in ein Bordell, und als alles vorbei war, blieb er neben dem Bett stehen und weinte bitterlich – vor Scham und weil er sich nicht hatte beherrschen können. Danach wurde Sex für ihn zur Droge, als ob er sich beweisen hätte müssen, dass es auch anders sein konnte. Sein Tagebuch wimmelt von Einträgen wie „brauche eine Frau“, „habe eine Frau gehabt“, aber fast ebenso oft heißt es „habe mich danach geekelt“. Stets machte sich Tolstoj Vorwürfe, dass er sich nicht hatte beherrschen können. Seine Sexualität machte ihm auch in der Ehe noch bis ins hohe Alter hinein „zu schaffen“; er verfluchte sich, wenn seine Gier erst einmal gestillt war, fand dann aber sehr schnell einen Schuldigen oder vielmehr eine Schuldige: Seine Frau war die Böse, weil sie ihn allein durch ihr Vorhandensein gereizt hatte. Sofja Tolstaja – von Tolstoj Sonja, eine Verniedlichungsform von Sofja, genannt –, die seit ihrer Heirat allein zur Befriedigung all seiner Bedürfnisse herhalten musste, beklagte sich dagegen häufig, dass er sie nicht „in Ruhe lasse“ – sein dreizehntes und letztes Kind Ivan zeugte er im Alter von sechzig Jahren, während er in seiner Novelle Kreutzersonate zu dieser Zeit Keuschheit sogar in der Ehe predigte. Das trug ihm einigen Spott ein und Sonja war beschämt und entsetzt, denn die Schilderungen in der Novelle kamen einer Beschreibung der Zustände in seiner Ehe gleich – was jedermann leicht durchschauen konnte. Dennoch stand sie hinter ihrem Mann und bat den Kaiser persönlich, die Veröffentlichung zu genehmigen – was die Zensur untersagt hatte.

Scherenschnitt von

Scherenschnitt von

Tolstojs Mutter (von

Tolstoj beschriftet)Die Kehrseite der Medaille war die Liebe, die für ihn nur wenig mit der Sexualität zu tun hatte. Hier beherrschte ihn ein anderes Trauma, das er als solches nie erkannt hat:

Tolstojs Mutter war gestorben, bevor er zwei Jahre alt war. Er hatte keine Erinnerung an sie, aber alle erzählten ihm, was für eine liebevolle, gütige, kluge, stolze und sanfte Frau sie gewesen war; alle positiven Superlative wurden ihr zugeschrieben. Hinzu kam, dass es kein Bild von ihr gab, nur einen kleinen Scherenschnitt, der sie im Alter von zwölf Jahren zeigte – das war das Bild von ihr, das Tolstoj zeit seines Lebens in sich trug. Lev Nikolaevič war ein sehr emotionales Kind, das sich nach Zärtlichkeit sehnte, die er so von seinem Vater nicht bekommen konnte, denn ein patriarchalischer Mann zeigte seine Gefühle nicht.

Noch am 10. Juni 1908, zwei Jahre vor seinem Tod, notiert er in seinem Tagebuch:

Heute Vormittag gehe ich durch den Park und denke wie immer an meine Mutter, meine »Mamenka«, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann, die jedoch für mich ein heiliges Ideal geblieben ist. Nie habe ich etwas Schlechtes über sie gehört. Und als ich mich der Nussbaumallee näherte, erblickte ich im Schlamm die Spur eines Frauenfußes und musste an sie, an ihren Körper denken. Und mir ihren Körper vorzustellen ging über mein Vermögen. Alles Körperliche hätte sie besudelt.

[Literaturangabe Tagebücher im Anhang]

Und weiter:

Den ganzen Tag stumpfe Trauer. Gegen Abend wird daraus ein Verlangen nach Liebkosungen und Zärtlichkeit … Wieder ganz klein werden und bei Mutter sein, die ich nie gekannt habe, der Mutter, nach der ich nie rufen konnte, da ich bei ihrem Tod noch nicht einmal zu sprechen vermochte. Sie ist für mich der Inbegriff reiner Liebe keiner kalten göttlichen Liebe, sondern einer warmen, irdischen, mütterlichen Liebe… Mama nimm du mich in deine Arme und hab mich lieb! … Das ist alles Wahnsinn und doch so wahr.

[zitiert nach Henri Troyat: Tolstoi. Widerspruch eines Lebens, 1966; Hervorhebung von hmw]

Diese Spannung zwischen der reinen, ja fast philosophischen Liebe und der sexuellen Gier dominierte Tolstojs Frauenbeziehungen und vor allem auch sein Eheleben und hatte somit unangenehme Folgen für ihn und das Leben seiner Familie. Darüber hinaus war seine Vorstellung von den Geschlechterrollen in der Ehe eine sehr konservativ-patriarchalische; er war – im Gegensatz zu Ivan Turgenev und vielen anderen seiner Zeitgenossen – vollständig der Meinung von Pierre-Joseph Proudhon (*1809, †1865), der glaubte, anhand naturwissenschaftlicher und sozialhistorischer Argumente beweisen zu können, dass es in Bezug auf die geistige und sittliche Reife eine ursprüngliche Ungleichheit zwischen Mann und Frau gibt. „Der Mann muss herrschen, die Frau muss folgen“, so seine Überzeugung, ihre Größe lag für ihn in der Anmut, ihre Freiheit im Gehorsam. In der Emanzipation sah er einen Krebsschaden der Gesellschaft. Von den Frauen – und damit auch von Sonja – forderte Tolstoj, in erster Linie Mutter zu sein; inkonsequent wie er in vielem war, wollte er selbst aber auch eine intellektuelle Partnerin haben. Schließlich wälzte er gar alle Pflichten und Sorgen für das Leben der Familie und des Gutes auf Sonja ab, nachdem er verkündet hatte, dass Besitzlosigkeit die Voraussetzung für ein gerechtes Zusammenleben der Menschen sei, weil Besitz auch immer gleichzeitig Macht bedeute und Macht über andere Menschen abzulehnen sei. Seiner eigenen Lehre folgend hätte er seinen Besitz eigentlich an seine Bauern verteilen müssen; er aber zog sich aus der Schlinge, indem er ihn einfach an seine zukünftigen Erben übergab. Damit war er zwar besitzlos, genoss jedoch gleichzeitig die Vorzüge eines Lebens als Gutsbesitzer, wobei er auch versuchte, das Leben eines Bauern zu führen, indem er auf dem Feld mithalf (was seine Bauern als Gutsherrenmarotte ansahen).

Sonja (1893, Gemäl-

Sonja (1893, Gemäl-

de von Ilja Repin)

Tragisch für Tolstojs Ehe war sein Entschluss, seiner Frau noch vor der Hochzeit seine Tagebücher zum Lesen zu geben. Denn in ihnen war ja auch sein ganzes „Lotterleben“ festgehalten, seine zahlrei- chen sexuellen Beziehungen zu Prostituierten und anderen Frauen, seine Gier, seine vernichtenden Urteile über die Frauen und selbst seine Zweifel an der Ehe, die er gerade dabei war, einzugehen.

Noch vom 8. September – von der Nacht, in der er Sonja in einem nie abgeschickten Brief unter anderem schrieb: „Ich verlange von der Ehe etwas Furchtbares, Unmögliches … Ich verlange, dass man mich liebt, wie ich liebe“ – berichtet das Tagebuch: „War mit Sascha im Dorf – fing Feuer für ein Bauernmädchen, ein kokettes Ding, schlimm [….].“ Eine Woche später gab er Sonja seinen schriftlichen Heiratsantrag, der mit den Worten endete: „Um der Liebe Gottes Willen, prüfen Sie sich genau! Wenn Sie nein antworten, wird das furchtbar für mich sein, aber ich werde in mir die Kraft finden, damit fertig zu werden. Wenn ich als ihr Mann nicht ebenso geliebt würde, wie ich liebe, wäre das viel schlimmer.“ [Hervorhebung von hmw]

Sehr bezeichnend ist eine Kleinigkeit: Er sagt nicht „wie ich Sie liebe“, sondern nur „wie ich liebe“; allein das Ausmaß seiner eigenen Liebe ist von Interesse, nicht deren Empfänger. Auch aus vielen anderen Liebesschwüren und Tagebuchnotizen (mit ganz wenigen Ausnahmen) geht hervor, dass es Lev Tolstoj fast ausschließlich um die Befriedigung seiner sinnlichen Liebe ging, nicht aber um die Frau, die er heiratete.

Diese Tagebücher gab Tolstoj also seiner 18-jährigen Frau, wohl mit dem Gedanken, dass sie, wenn sie ihn nach dem Lesen dieser Bücher noch würde heiraten wollen, die Richtige für ihn sein müsste. Dabei übersah er, dass die Hochzeit schon wenige Tage später (am 23. September 1962) stattfinden sollte und eine Absage der Hochzeit praktisch nicht mehr möglich war – zumindest nur mit großen Nachteilen für Sonja.

Sonja war am Boden zerstört, nach einer tränenreichen Nacht aber hatte sie sich wieder gefasst und die letzten Vorbereitungen konnten stattfinden.

Tolstoj hatte – sich vor sich selbst als den heren Wahrheitsbekenner ausgebend – die Grundlage seiner Ehe schon vor der Hochzeit zerstört.

Aber er ging in seiner „Wahrheitsfanatik“ noch weiter: Sonja sollte auch in Zukunft jederzeit seine Tagebücher, in denen er schonungslos all seine Gedanken niederlegte, lesen können und er ihre; das war ein Quell ständiger Zweifel und Ängste für die junge Frau. In ihrem Tagebuch schrieb Sofja Andreevna Tolstaja am 8. Oktober 1862 (14 Tage nach der Hochzeit):

Seit meiner Kindheit hatte ich mir vorgestellt, dass der Mensch, den ich einmal später lieben würde, völlig ungebrochen und rein sein sollte. Das waren natürlich Kinderträume, [….] Die Vergangenheit meines Mannes ist so schrecklich für mich – werde ich mich wohl jemals damit abfinden können? [….] Und plötzlich hatte ich heute die Vorahnung, dass wir uns immer stärker voneinander absondern und zunehmend in verschiedenen Welten leben werden; meine Welt wird voller Traurigkeit, seine ohne Vertrauen, doch voller Aktivität sein. Unsere Beziehung kam mir tatsächlich gemein vor. Auch habe ich begonnen, an seiner Liebe zu zweifeln. Wenn er mich küsst, denke ich »Er ist ja nicht zum ersten Mal verliebt.« Und dieser Gedanke verletzt dieses tiefe Gefühl, [….] Es ist eine schwierige, beinahe ausweglose Situation, wenn man einem Menschen, der aus der Überzeugung heiratete „ich konnte nicht anders, aber sie liebt mich nicht“, beweisen muss, dass man ihn liebt.

[Literaturangabe Tagebücher Sofja Andreevna Tolstaja im Anhang]

Sofja Andreevna Tolstaja,

Sofja Andreevna Tolstaja,

Lev Tolstojs Frau 1885Und tatsächlich war Sonjas Leben an Lev Tolstojs Seite ein Kampf mit den widrigen Umständen, die seiner schonungslosen Haltung geschuldet waren; und dieser Kampf wurde zusehends heftiger und brachte einen Zwiespalt hervor, der die Familie immer mehr spaltete, je älter Tolstoj wurde.

Die glücklichsten Zeiten für beide waren die Zeiten, in denen Tolstoj seine berühmten literarischen Werke schuf. Sie arbeiteten zusammen, denn Sonja schrieb die fast unleserlichen Manuskripte immer wieder ins Reine– eine Sisyphus- und Detektivarbeit, denn Tolstoj schrieb extrem klein und korrigierte sich selbst immer wieder auf das Undurchschau- barste. Sonja träumte später von diesen herrlichen Zeiten, in denen sie ihrem Mann ganz nahe war, denn sie liebte ihn trotz aller Differenzen von ganzem Herzen; sie verfluchte die rein religiösen und philosophi- schen Schriften, die Tolstoj gegen Ende seines Lebens fast ausschließ- lich noch schrieb, an denen sie keinen Anteil hatte und die ihn von ihr entfremdeten.

Schon 1856 – wenige Monate, nachdem er beschlossen hatte, sich ganz der Schriftstellerei zu widmen, und dann doch wieder „rückfällig“ geworden war – fasste er, angeekelt von der Petersburger Gesellschaft und seinem Leben dort, den Entschluss, seine Maxime von Wahrheit und Gerechtigkeit in die Tat umzusetzen: Er wollte seine leibeigenen Bauern in Jasnaja Poljana in die Freiheit entlassen. Enthusiastisch wie immer schritt er zur Tat und musste feststellen, dass seine Bauern ihm nicht trauten und von seinen Ideen gar nichts hielten – zumal gemunkelt wurde, der neue Zar würde sie ohne jede Bedingung „befreien“. Als dann, wie bei Tolstoj so häufig, eine „Frauengeschichte“ hinzukam, „flüchtete“ er ins westliche Ausland (u. a. Frankreich und Schweiz), wo er den Kapitalismus und die Geldgier dieser Menschen endgültig zu verabscheuen lernte.

In der zweiten Hälfte der 1870er-Jahre hatte Tolstoj begonnen, sich verstärkt mit sozialen und religiösen Fragen zu beschäftigen. Die Neuorientierung gipfelte in seiner Schrift Die Beichte (1881), in der er sein ganzes bisheriges Leben einschließlich seiner Schriftstellerarbeit verdammte. Was Tolstoj machte, machte er immer exzessiv und gründlich, und so gerieten seine Bekenntnisse zu einer Orgie der lustvollen Selbstentblößung; von christlicher Demut, die zu zeigen der eigentliche Sinn sein sollte, ist hier nichts zu spüren, eher von masochistischem Stolz. Im Januar 1882 nahm er – als Folge seiner Neuorientierung – an der Volkszählung in Moskau teil; er suchte sich die ärmsten und berüchtigtes Viertel aus, um das soziale Elend an der Wurzel studieren zu können.

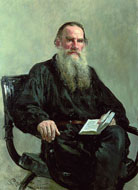

Lev Tolstoj 1885

Lev Tolstoj 1885

Ab diesem Zeitpunkt engagierte sich Tolstoj energisch in Wort und vor allem auch Tat bei den Armen in der Stadt und auf dem Land. Im Herbst/Winter 1891/92 und im darauf folgenden Jahr brach in Mittel- und Südwestrussland eine verheerende Hungersnot aus. Tolstoj ging mit seinen Töchtern in die Dörfer, um Hilfsmöglichkeiten ausfindig zu machen und selbst vor Ort zu helfen. Seine Frau Sonja, die in Moskau geblieben war, veröffentlichte in den »Russischen Nachrichten« mit großem Erfolg einen flehentlichen Hilferuf für die Hungernden. Dieser offene Brief wurde in vielen Zeitungen Westeuropas, ja , sogar in Amerika nachgedruckt und brachte nicht nur viele Spendengelder, sondern befestigte auch Tolstojs Ruf als „Apostel der Nächstenliebe“ in der ganzen Welt.

Diese Tatsache und die Offenheit seiner Kritik am Staat führten zu teils heftigen Reibereien mit den Obrigkeiten. Auch die Kirche griff er an, und das nicht nur ihrer Komplizenschaft mit dem Staat wegen, sondern auch aufgrund ihrer Lehre; er unterstellte ihr einen falschen Gottes- und Christusbegriff und lehnte ihre Riten als falsche Mystik ab, was, wie schon erwähnt, zu seiner Exkommunikation führte.

Er war, wie immer, konsequent in seinem öffentlichen Handeln und dem Verkünden seiner Überzeugung. Seine Konsequenz aber erstreckte sich, wie immer, nicht auf den privaten Bereich. Dank des Engagements seiner Frau genoss er weiterhin ein Gutsherrenleben – allerdings mit heftigen Gewissensbissen, auch nachdem er seinen Besitz an seine Erben weitergegeben hatte. Letztlich wusste Tolstoj nicht, wie er sich aus den vorhandenen Realitäten lösen sollte, nicht zuletzt auch von den Ansprüchen seiner Familie, von der er eigentlich wollte, dass sie seinen Überzeugungen folgte, ohne dabei zu erkennen, dass ihr damit die Existenzgrundlage entzogen wäre. Das Sprichwort „Wasch‘ mich, aber mach‘ mich nicht nass“ dürfte seine Situation wohl am treffendsten beschreiben.

Mit zunehmendem Alter wurde Lev Tolstoj im In- und Ausland immer berühmter; er war einzigartig geworden und füllte die ihm qua Geburt auf den Leib geschneiderte Rolle als aristokratischer Patriarch immer stärker aus, was er durchaus genoss, denn es verstärkte seine Autorität und das Gewicht seiner Lehre und befriedigte seinen Stolz. Denn auch wenn ihm seine Vernunft und sein Verstand das Gegenteil signalisierten, galt doch immer noch der Satz, den er am 7. Juli 1854 in seinem Tagebuch notiert hatte (s.o.): „…stünde ich vor der Wahl zwischen Ruhm und Tugend, ich würde häufig den Ruhm wählen“. Er war nun der „Große Weise von Poljana“, zu dem alle Welt pilgerte und dem alle Welt Briefe schrieb, um seinen Rat zu suchen – Schriftsteller, Philosophen und „einfache“ Menschen –, denn er predigte in einer Zeit der Gewalt radikale Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe im urchristlichen Sinn. Andererseits widersprach dieser „Rummel“ seiner eigenen Lehre und Überzeugung, die besagte, dass es in der Gesellschaft kein Oben und Unten geben dürfe. Die Schuld, dass es ihm nicht gelang, nach seiner Überzeugung zu leben, schob er (wie so oft) seiner Frau Sonja und Teilen seiner Familie zu.

Obendrein war ein Kampf zwischen ihm und seinem Vertrauten Vladimir Grigorevič Čertkov sowie seiner Frau, die um das Wohl der Familie bedacht war, ausgebrochen: Tolstoj hatte zu Gunsten der Allgemeinheit auf seine Autorenrechte an allem, was er nach 1881 geschrieben hatte, verzichtet, und Čertkov versuchte nun, die Rechte für Tolstojs Tagebücher und dem vor 1881 Geschriebenem an sich zu reißen, um sie Sonja zu entziehen. Für Sonja bildeten diese Rechte die Existenzgrundlage der Familie.

Sofja Tolstaja schaut am Bahnhof

Sofja Tolstaja schaut am Bahnhof

Astapowo in das Sterbezimmer ihres

Mannes Dieser Kampf mit sich selbst und mit seiner Frau endete erst, als Tolstoj 82-jährig von Jasnaja Poljana floh, um, seine Kräfte überschätzend, in der Einsamkeit zu leben – und noch auf dem Weg dorthin starb. Sonja verwehrte man den Zutritt zu ihrem sterbenden Mann; eine recht unrühmliche Rolle spielten dabei einige der Jünger seiner Glaubens- überzeugung, sogenannte Tolstojaner, insbesondere sein „Lieblingsjünger“ Čertkov.

Abgesandte der russisch-orthodoxen Kirche versuchten, ihn noch auf dem Totenbett zum Widerruf seiner Lehre zu bewegen – was Tolstoj ablehnte.

Die Regierung versuchte vergeblich, die Öffentlichkeit über die Umstände seines Todes und seines „unchristlichen“ Begräbnisses soweit wie möglich im Ungewissen zu lassen, denn sie befürchtete eine riesige Demonstration, ja gar einen Aufstand.

Und die Welt hielt den Atem an und es ging ein gewaltiges Aufstöhnen durch die Welt:

„Der Große Weise von Poljana ist tot!“

„Denn er ist, sozusagen, ganz allgemein und zu allererst ein Mensch, ein menschheitlicher Mensch…

Ich will Tolstoj nicht zu einem Heiligen gemacht sehen: Lasst ihn doch einen Sünder bleiben, dicht am Herzen der sündigen Welt, dicht am Herzen eines jeden von uns. Puschkin und er – wir haben nichts, was erhabener oder uns teurer wäre.“

Literatur

Die Zitate aus Lev Tolstojs Tagebüchern sind dem Band Leo N. Tolstoi: Tagebücher 1847–1910 (1979, übersetzt von Günter Dalitz) entnommen.

Die Zitate aus SonjasTagebüchern sind den Büchern Sofja Andrejewna Tolstaja: Tagebücher 1862–1897 und Tagebücher 1898–1910 (1982, übersetzt von Johanna Renate Döring-Smirnov und Rosemarie Tietze) entnommen.

Ein vollständiges Literaturverzeichnis wird dem letzten Teil angefügt.

Dort werden Sie auch einen ausführlichen tabellarischen Lebenslauf mit Werkverzeichnis und den wichtigsten Ereignissen der Zeitgeschichte finden.

wietek

27. September 2010

Kommentare [7]

TrackBack-URI

Stichwörter:

Descartes,

Ehe,

Gorki,

Hanns-Martin Wietek,

Liebe,

philosophie,

Proudhon,

Religion,

Russland,

Russlands romantische Revolutionäre,

Sexualität,

Sofja Andreevna Tolstaja,

Soj´nja,

Tagebücher,

Tolstaja,

tolstoi,

Tolstoj,

Tschechow

7 Kommentare

RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.

>

Hörbücher schrieb am October 12, 2010:

Hallo, ich bin selbst russischer Abstammung und kenne viele berühmte Werke von Lev Tolstoj. So z.B. “Polikuschka” und “Die Kosaken” oder “Auferstehung”. Ich würde sehr gerne das Tagebuch von ihm lesen. Es gibt ja schon mehrere Bücher. Vielen Dank für die Tipps und liebe Grüsse, Svetlana.

hmw schrieb am October 13, 2010:

Hallo Svetlana,

durch Anklicken des Titels im Literaturkasten kommen Sie in den Bestellmodus vom ZVAB; hier sind die “Tagebücher” mehrfach gelistet. Ich empfehle die Dünndruckausgabe vom Winkler-Verlag, da ist alles in einem Band (und liegt in der Hand wie eine Bibel – schon das in der Hand Halten ist ein Genuss).

Wenn das zu teuer ist:

Vielleicht gibt es die “Tagebücher” ja in der Stadtbibliothek Pinneberg; ganz gewiss werden sie in einer der Staats- oder Unibibliotheken in Hamburg zu finden sein. In der Unibibliothek für Slavistik vielleicht sogar auf Russisch (habe nicht nachgeforscht).

Beste Grüße

Ihr

hmw

Marion Bösker schrieb am October 21, 2010:

Und nicht vergessen: heute Abend wird im Literaturhaus München die Ausstellung “Ein Licht mir aufgegangen” – Lev Tolstoj und Deutschland eröffnet (zu sehen bis zum 30.1.2011).

Herzliche Grüße

von

Marion Bösker

Sebastian Wein schrieb am October 25, 2010:

Hallo Herr Wietek,

ein sehr schöner, lehrreicher und unterhaltsamer Artikel von Ihnen, den ich so eben lesen durfte. Ich bin ein ganz besonderer Fan von biographischen Aufsätzen, die einem – wie der Ihre – interessante Persönlichkeiten näher bringen. Man kommt nur leider zu selten daran, so dass ich besonders erfreut über den Text von Ihnen bin.

Nur eine winzig kleine Bitte habe ich der Lesbarkeit halber – dass sie den einen oder anderen Satz etwas kürzen, da man manches Mal drei Mal lesen muss.

Mit vielen freundlichen Grüßen,

Sebastian Wein

Galina Evtushenko schrieb am November 1, 2010:

Dear Herr Vitek,

I am a director of the Documentary “THE LAST STATION”(LEO TOLSTOY). It will be shown in Berlin, in Russian House on the 15-th of November,2010 and on the 16-th in Dresden, in Russian Center. I looked through your article(unfortunately, I didn’t read German)and it seemed very interested for me. If you’have an opportunity to be my screennings I would be happy. If not, I beleive, we will find the opportunity to contact.

Best regards,

Galina Evtushenko,

director,producer

Hanns-Martin Wietek schrieb am November 3, 2010:

Dear Mrs. Evtushenko,

Thank you for visiting my article about Tolstoi and I’m glad to read, that you enjoid it. (The second part will come in the next days and the third and last in two or three weeks.) And also thank you for your invitation to Berlin or Dresden. In the moment I don’t know, wether I will be able to come. But, as you wrote, we will find the opportunity to contact, whereever.

(more in a private email)

Best regards,

Hanns-Martin Wietek

Zauberbuch schrieb am November 19, 2012:

Ich bin ein grossere Verehrer von Tolstoj, habe aber nur “Die Kosaken” gelesen.

Grossen Gefallen habe ich an seinen Sprüchen und Wahrheiten gefunden wie:

Geduld und Fleiß, und ich bin überzeugt,

ich werde alles erreichen, was ich will.