Fanny Gräfin zu Reventlow, Skandalnudel und Schriftstellerin der Schwabinger Bohème

von tergastEin Blick zurück auf die letzten Kolumnen brachte dieser Tage eine Erkenntnis hervor: Hier ging es schon lange nicht mehr um eine Autorin. Diesem Zustand muss dringend Abhilfe geschaffen werden.

Fanny Gräfin zu Reventlow

Würde die Dame, um die es hier geht, heute leben, wäre sie vermutlich eine Art Skandalnudel und häufiger mal auf der Titelseite der einschlägigen Gazetten. Immer unangepasst, ihrer Zeit voraus, nie den Erwartungen ihrer Mitmenschen entsprechend. Aber mit dem festen Willen, ihren Weg zu gehen.

Das war um 1900, als sich Fanny Gräfin zu Reventlow für diese Lebensweise entschied, natürlich noch ungleich schwerer als in postmodernen „Jeder macht was er will“-Zeiten. Da konnte man noch, wie es der 1871 in Husum geborenen Fanny Liane Wilhelmine Sophie Auguste Adrienne Gräfin zu Reventlow passierte, von der Familie zur Besserung aufs Land geschickt werden. Zu einer Pastorenfamilie, damit auch alles seinen geregelten christlichen Gang gehen möge.

Dumm nur, dass die Familie nicht mit der Widerstandskraft des Mädchens rechnete, das sogleich aus dem Exil floh und bei Verwandten in Wandsbek unterkam, um von dort aus zu einer Karriere zu starten, die ihres gleichen sucht.

Die Zeit in Wandsbek brachte für Fanny von Reventlow vor allem zweierlei mit sich: die Ehe mit einem Gerichtsassessor, die später geschieden wurde, und die Möglichkeit, über das Leben nachzudenken, verbunden u.a. mit einem Aufenthalt an der Malschule von Anton Ažbe in München.

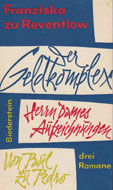

Letzterer dürfte für den vielleicht entscheidenden Sprung im Leben Fannys verantwortlich sein. 1895 entschloss sie sich, endgültig nach München zu ziehen (was die Scheidung zur Folge hatte), um dort das Leben zu beginnen, für das sie heute bekannt ist: Das Leben als Muse der Schwabinger Bohème, aber auch als aktives Mitglied dieser illustren Schar ständig notleidender, aber immer produktiver Künstlern. Und produktiv war auch Fanny von Reventlow. Wer sie heute auf ihre Rolle als „Maskottchen“ reduziert, tut der Autorin unrecht. Sie hat unter dem Namen „F. Gräfin von Reventlow“ (in späteren Werkausgaben fälschlicherweise auch Franziska Gräfin zu Reventlow) ein umfangreiches Werk hinterlassen, dessen sprachliche Rafinesse und feine satirische-komische Note hinter seiner kulturgeschichtlichen Relevanz nicht zurückstehen.

Dabei hat es den Anschein, als hätte Reventlow mit ihrem Dasein als Schriftstellerin nie so richtig inneren Frieden gefunden. Im 1916 erschienenen Roman Der Geldkomplex lässt sie die Protagonistin sagen: „Nein, ich sei gar nichts. Aber ich müsse hier und da Geld verdienen, und dann schriebe ich eben, weil ich nichts anderes gelernt hätte. Gerade wie die Arbeitslosen im Winter Schnee schaufeln – sie sollte nur einen davon fragen, ob er sich mit dieser Tätigkeit identifizieren und sein Leben lang mit »Ah, Sie sind Schneeschaufler« angeödet werden möchte.“

Auch Teil der Schwabinger Bohème:

die Kosmiker um Karl Wolfskehl,

mit dem Fanny befreundet war

Die innere Zerrissenheit prägte die schrift- stellerische Tätigkeit der „Schwabinger Gräfin“, wie man sie bald nach ihrer Ankunft in München nennen sollte. Und doch konnte sie nicht anders als schreiben, das Schwabinger Umfeld ließ ihr keine andere Wahl. Aus Schwabing wird bei Fanny von Reventlow „Wahnmoching“ und ihr Roman Herrn Dames Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus einem merkwür- digen Stadtteil von 1913 prägt das Bild, das wir uns von diesem mythischen Ort machen, bis heute. Das ist ein Verdienst der Gräfin: das Milieu plastisch gemacht zu haben, in dem Erich Mühsam (in den Unpolitischen Erinnerungen) folgende Gruppen verortete: „Maler, Bildhauer, Dichter, Modelle, Nichtstuer, Philosophen, Religionsstifter, Umstürzler, Erneuerer, Sexualethiker, Psychoanalytiker, Musiker, Architekten, Kunstgewerblerinnen, entlaufene höhere Töchter, ewige Studenten, Fleißige und Faule, Lebensgierige und Lebensmüde, Wildgelockte und adrett Gescheitelte.“

Das Problematische an Fanny Reventlow, und das prägt die Rezeptionsgeschichte ihres Werkes bis heute, ist das Versäumnis einer notwendigen Trennung von Biographie und Werk. So gibt es kaum eine Passage in ihren Romanen, die nicht autobiographisch gelesen worden ist, auch wenn sich für entsprechende Deutungen gar keine Belege finden ließen. Zu faszinierend scheint das in jeder Hinsicht freizügige Leben dieser Frau in einer männlich dominierten Gesellschaft auch Jahre später noch gewesen zu sein.

Natürlich ist die Funktion von Herrn Dame als Schlüsselroman über die Schwabinger Bohème daran nicht ganz unschuldig, doch wenn man sich von dieser Perspektive frei macht, lässt sich gerade an diesem Werk auch ablesen, dass sich Reventlows Werk literarisch weiterentwickelt hat. Anders als in ihrem Debut Ellen Olestjerne (1903) oder den Amouresken Von Paul zu Pedro (1912) setzt sie in Herrn Dame nur ein Jahr später erstmals gezielt verschiedene Stilmittel ein. Die erzählte Zeit wird gerafft und Dinge werden ausgespart, so dass der typische Lebensstil der Bohème sich in der Erzählweise widerspiegelt.

Reventlows Funktion als Chronistin und Bindeglied des großen Schwabinger Kreises von Künstlern hat auch Kritiker auf den Plan gerufen. So karikiert etwa Oscar A.H. Schmitz sie in Wenn wir Frauen erwachen (1912) recht böse und schrieb über Fanny in sein Tagebuch: „Sie hat es immer dumm gemacht, bald hier, bald dort was gemacht.“

Für die Zeitgenossen mag die Persönlichkeit Fanny zu Reventlow Anstoß zu mancher Kritik gegeben haben, für uns heutige bietet ihr Werk eine faszinierende Gelegenheit, das Lebensgefühl der Jahrhundertwende heraufzubeschwören. Dafür darf man ihr dankbar sein.

Fanny Gräfin von Reventlow im ZVAB (Auswahl):

Ellen Olestjerne (1903)

Von Paul zu Pedro (1912)

Herrn Dames Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus einem merkwürdigen Stadtteil (1913)

Der Geldkomplex (1916)

Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel und andere Novellen (1917)

Gesammelte Werke in einem Bande (1925 posthum herausgegeben von Else Reventlow)

Briefe (1928/29 posthum herausgegeben von Else Reventlow)

Tagebücher 1895-1910 (1971 posthum herausgegeben von Else Reventlow)

Das allerjüngste Gericht. Erzählungen, Skizzen und Amouresken (1989 posthum)

Der Selbstmordverein. Zwei kleine Romane und drei Aufsätze (1991 posthum)

Stichwörter:

Bohème, Carsten Tergast, Fanny Gräfin von Reventlow, Jahrhundertwende, Milieu, München, Muse, Roman, Satire, Schlüsselroman, Schwabing, Zu gut zum Vergessen2 Kommentare

RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.

Tweets that mention Fanny Gräfin zu Reventlow, Skandalnudel und Schriftstellerin der Schwabinger Bohème « ZVABlog -- Topsy.com schrieb am December 20, 2010:

[…] This post was mentioned on Twitter by ZVAB and Carsten Tergast. Carsten Tergast said: Jetzt online beim ZVAB-Blog: Mein Beitrag über Fanny Gräfin zu Reventlow http://bit.ly/dEKdvo […]

Ralf Schiering schrieb am December 21, 2010:

In der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel findet gerade (- 6. März 2011) eine Ausstellung zu Fanny Gräfin zu Reventlow statt. Begleitprogramm und Führungen durch die Ausstellung.

Informationen : http://www.shlb.de/aktuell.htm