30. Januar 1933 – Ende einer Republik

von wietekDas, was sich in den frühen 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts zu einem Politkrimi entwickeln und schließlich die Welt in ein bis heute unübertroffenes Unglück stürzen sollte, nahm seinen Ursprung im Jahr 1918.

Die nach dem Sturz der Monarchie provisorische Regierung (Rat der Volksbeauftragten) unter der Leitung des überzeugten Demokraten Friedrich Ebert (SPD) beschloss am 30. November Wahlen für die verfassunggebende Nationalversammlung. Da die Erinnerung an die undemokratischen Zustände der Vergangenheit noch frisch war, legten sie fest, dass diese Wahlen, die für den 19. Januar 1919 angesetzt waren, vollkommen demokratisch sein müssten. Jeder – zum ersten Mal auch die Frauen – sollte durch eine Partei vertreten sein. Das Verhältniswahlrecht ohne Prozenthürde garantierte, dass jede Partei – ob groß, ob klein – eine exakt ihrem prozentualen Stimmenanteil entsprechende Anzahl von Abgeordneten in die Nationalversammlung schicken konnte.

Friedrich Ebert, von 1919

bis 1925 Reichspräsident

(© Bundesarchiv, Bild 102-

00015, CC-BY-SA)

Nun war es aber mitnichten so, dass alle Deutschen plötzlich überzeugte Republikaner geworden waren, was sich im Ergebnis der Wahlen niederschlug: Von radikalen Sozialisten über Vertreter der linken und konservativen Mitte sowie Erzkonservative bis hin zu den Monarchisten, die Preußens Glorie wieder auferstehen lassen wollten, war alles vertreten (die KPD war gerade erst gegründet worden und NSDAP gab es noch nicht). Die Verfassung, die am 31. Juli 1919 in Weimar (daher der Name Weimarer Republik) beschlossen und am 14. August 1919 verkündet wurde, musste daher zwangsläufig ein Kompromiss sein. Die Republik war eine parlamentarische Demokratie mit einem starken Präsidenten, dem (ähnlich einem Monarchen) viele Rechte zugestanden wurden. Das Verhältniswahlrecht wurde festgeschrieben.

Bedeutsam für die spätere tragische Entwicklung waren zwei Aufgaben des Reichspräsidenten:

Erstens ernannte er (wie früher der Kaiser) den Reichskanzler, dessen Aufgabe es war, eine Regierung zu bilden, die sich auf eine Mehrheit im Parlaments stützen sollte – wie er das zustande brachte, blieb ihm überlassen. Wenn er es nicht schaffte, konnte er ihn wieder entlassen. Und wenn keine Mehrheit zustande kam, konnte der Präsident den Reichstag auflösen und Neuwahlen ansetzen. Der Kanzler war vollständig vom Reichspräsidenten abhängig, der ihm jederzeit das Vertrauen entziehen konnte.

Zweitens konnte der Präsident aber auch einen Kanzler bestimmen, der gemäß Notverordnung mit präsidialen Erlassen ohne oder sogar gegen den Reichstag regierte. Der Reichstag wiederum hatte zwar die Möglichkeit, Notverordnungen aufzuheben, indem er dem Kanzler sein Misstrauen aussprach, doch der Präsident konnte dann einen neuen Kanzler beauftragen (der durchaus auch derselbe sein konnte), den Reichstag auflösen und Neuwahlen ansetzen.

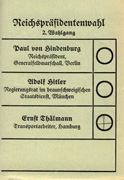

Im Februar 1925 starb der erste Reichspräsident Friedrich Ebert, der die Republik (mitunter mit Waffengewalt) sowohl gegen linke als auch gegen rechte Radikale verteidigt hatte. Das Volk musste einen neuen Reichspräsidenten wählen. Nachdem im ersten Wahlgang erwartungsgemäß kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht hatte, standen sich im zweiten Wahlgang Wilhelm Marx, der Vertreter der republikfreundlichen sogenannten Weimarer Koalition aus SPD, Zentrum und Deutscher Demokratischer Partei, und Paul von Hindenburg gegenüber, der den aus den national, konservativ und monarchistisch gesinnten Parteien bestehenden sogenannten Reichsblock repräsentierte. Eine ganz unrühmliche Rolle spielte die KPD, die ihrem aussichtslosen Kandidaten Ernst Thälmann nicht zurückzog, obwohl sie wusste, dass sie damit indirekt ihre schlimmsten Feinde, die Monarchisten, unterstützte. Sogar die gerade neu wiedergegründete NSDAP verzichtete auf einen Kandidaten und empfahl, Hindenburg zu wählen. Noch nicht einmal die Hälfte der für Thälmann abgegebenen Stimmen hätte gereicht, dass nicht Hindenburg, sondern Marx Reichspräsident geworden wäre. Die Weltgeschichte wäre anders verlaufen.

Paul von Hindenburg,

von 1925 bis 1934 Reichs-

präsident (© Bundesarchiv

Bild 183-S51620, CC-BY-SA)

Der 77-jährige Hindenburg hatte zwar nicht die absolute, sondern nur die relative Mehrheit erreicht, aber insgesamt hatte doch fast die Hälfte der Deutschen ihren Ersatzkaiser gewählt, den ehemaligen, ruhmbedeckten Generalfeld- marschall und Sieger in der Schlacht bei Tannenberg (Erster Weltkrieg), einen Uradligen, dessen Stammbaum fast länger war als der des Kaiserhauses. Scheinbar war er zu diesem Zeitpunkt das richtige Pflaster auf der durch den verlorenen Krieg verwundeten Seele des deutschen Volkes – obwohl doch gerade dieser „Retter“ des Vaterlandes und seine „Kameraden“ das deutsche Volk im Ersten Weltkrieg ins Unglück gestürzt hatten.

Hindenburg war alles andere als ein Demokrat; aus seinem Widerwillen gegen die Republik hat er nie einen Hehl gemacht. Er war mit Leib und Seele ein befehlsgewohnter, überzeugt monarchistischer Generalfeldmarschall. Und da ein solcher natürlich niemals einen Krieg verliert, hatte er ganz nach der Devise „Was nicht sein darf, das nicht sein kann“ heftig an der sogenannten Dolchstoßlegende mitgestrickt. Dieser Legende nach blieb das Militär „im Felde unbesiegt“ und der Erste Weltkrieg wurde nur verloren, weil „die vaterlandslosen Gesellen“ von der Revolutionsregierung den bedingungslosen Waffenstillstand unterzeichneten. Eine grobe Verfälschung der Tatsachen – die Generalität war in Wirklichkeit nur clever genug gewesen, einen Abgeordneten der Revolutionsregierung vorzuschieben – in deren Folge der Begriff Novemberverbrecher für die Republikaner der ersten Stunde geboren wurde. Dieser sollte später noch schwerwiegendes Unheil anrichten.

Nun zur „Gegenseite“, der Parteienlandschaft in der Weimarer Republik. Es gab im Schnitt 14 Parteien – von extrem linken, die sich, wie der Spartakusbund, weniger als Parteien denn als revolutionäre Gruppierungen betrachteten, bis zu den extrem rechten Nationalsozialisten, die sich als „Bewegung“ verstanden und ebenfalls eine Revolution anstrebten; dazwischen gab es Parteien mit den unterschiedlichsten Interessen, die letztlich fast alle vor allem ihre eigenen Interessen vertraten. Und alle waren sie aufgrund des Verhältniswahlrechts im Reichstag vertreten. Nur drei Parteien waren staatstragend: die Parteien der Weimarer Koalition (SPD, katholisches Zentrum und linksliberale DDP), die allerdings nie die absolute Mehrheit für sich verbuchen konnten. Die anderen wollten einen anderen Staat: Die extreme Linke wollte eine Revolution und einen Staat nach russischem Vorbild, die Erzkonservativen wollten ihren Kaiser wiederhaben, die Industriekapitäne wollten nichts als Gewinnmaximierung und die Nazis wollten eine Diktatur nach eigenen Regeln, die sie allerdings – so Hitlers erklärter Anspruch – erst durchsetzen wollten, wenn sie formal-legal an die Macht gekommen waren.

Aber es gab in der Weimarer Republik nicht nur diese politisch unversöhn- lichen Widersprüche. Die Menschen, die von den widerstreitenden Parteien repräsentiert wurden, mussten schwere Schläge einstecken: hausgemachte und weltweite Wirtschaftskrisen, Hyperinflation mit Verelendung und sozialen Umschichtungen, sozial und politisch motivierte Arbeitskämpfe, Kriegsschuldzahlungen und militärische Interventionen, um Forderungen durchzusetzen (Frankreich). Das Selbstwertgefühl, das den Deutschen jahrzehntelang eingebläut worden war, hatte durch den Verlust des Krieges heftig gelitten. Und die Politik, die ein Großteil der Menschen aus dem „Land der Dichter und Denker“ ohnehin als etwas Widerwärtiges empfand (nicht von ungefähr heißt es schon in Goethes Faust I in Auerbachs Keller „Ein garstig‘ Lied! Pfui! Ein politisch‘ Lied.“), war tatsächlich widerwärtig geworden, denn sie war von den Extremisten auf die Straße getragen worden. Es herrschten im wahrsten Sinn des Wortes Mord und Totschlag. Und das Chaos spiegelte sich im Reichstag wieder: Bis 1930 gab es 13 Regierungen – in nur 11 Jahren!

Heinrich Brüning, von 1930

bis 1932 Reichskanzler

von Hindenburgs Gnaden

(Bundesarchiv, Bild 183-

1989-0630-504, CC-BY-SA)

Am 27. März 1930 scheiterte die Weimarer Koalition an der Frage, ob der bestehende Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung von 3,5 % weiter angehoben und Beamte und Angestellte im Öffentlichen Dienst ebenfalls mit einbezogen werden sollen. Die SPD kündigte das Bündnis auf und Reichskanzler Müller trat mit der gesamten Regierung zurück.

Fast hundert Jahre später wundert man sich über die relative Nichtigkeit des Anlasses, der zu so gravierenden Veränderungen geführt hat. Das Ende der Weimarer Koalition war das Ende der für fast 20 Jahre letzten bürgerlich-demokratischen Regierung. Reichspräsident Hindenburg ernannte Heinrich Brüning von der Partei Zentrum zum Reichskanzler, ersetzte alle SPD-Minister durch Konservative und eigene Vertraute und gebot ihm, nach § 48 der Verfassung mit Notverordnungen ohne das Parlament zu regieren. Aus der parlamentarischen Republik wurde eine Präsidialdiktatur. Dem Parlament drohte er, es aufzulösen, wenn es seine Erlasse nicht akzeptierte – was er auch drei Mal machte, mit dem Erfolg, dass die NSDAP, die 1928 bei ihrer ersten Wahlbeteiligung kümmerliche 2,6 % für sich verbucht hatte, von Neuwahl zu Neuwahl immer stärker wurde.

Der Reichstag setzte seine schwerste (aber letztlich stumpfe) Waffe, das Misstrauensvotum, gegen Brüning nicht ein – die SPD tolerierte ihn, um das totale Chaos verhindern. Auf den Straßen indes, die sich die Radikalen zum Kampffeld erkoren hatten, regierte dieses Chaos längst. Extreme Haltungen fanden hier viele Anhänger, zumal der „Hungerkanzler“ Brüning, dessen Ziel die Wiederherstellung der Hohenzollernmonarchie war, durch seine strikte Sanierungspolitik die Lage der Bevölkerung, die unter der in Folge der Weltfinanzkrise vorherrschenden Arbeitslosigkeit ohnehin schon schwer zu leiden hatten, noch verschärfte und daher im Volk nicht gerade beliebt war.

In dieser Situation betraten neue Figuren die Politbühne, während im Hintergrund das Militär und die Industriebarone agierten – sie alle glaubten den Zeitpunkt gekommen, der verhassten Republik den Todesstoß zu versetzen. Es kam zu einem regelrechten Politkrimi. Offen konnte man nicht agieren, und deshalb wurde getrickst, getäuscht, manipuliert, taktiert, paktiert und angeblich gute Freunde entpuppten sich als Feinde.

Kurt von Schleicher, vom

2. Dezember 1932 bis zum

28. Januar 1933 Reichskanzler

(© Bundesarchiv, Bild 136-

B0228, CC-BY-SA)

Von den Akteuren ist zunächst General Kurt von Schleicher zu nennen, der seinem Namen alle Ehre machte: ein Mann mit Lust an der Intrige, ein Militär, der den Parlamentarismus für Unfug hielt und einen starken Präsidenten regieren sehen wollte – er wollte eine Präsidialdiktatur. Hindenburg nannte ihn seinen „jungen Freund“. Er half unter anderem, die letzte demokratische Regierung unter Müller zu stürzen und war 1932 selbst kurzzeitig Kanzler.

Dann war da Franz von Papen, adeliger Gutsbesitzer, ein egoistischer, politisch unfähiger „Herrenreiter“. Er diente dem, der ihm am meisten versprach. Kurzzeitig war er Reichskanzler. Auch er war für eine Präsidialdiktatur. Er sollte später Hitler in den Kanzlersattel helfen.

Eine wichtige Rolle spielte natürlich Reichspräsident von Hindenburg, der mittlerweile reichlich senil geworden war und gelegentlich Gedächtnislücken hatte. Er hatte zu seiner Beratung enge Vertraute um sich geschart, zu denen neben von Schleicher und von Papen u. a. auch sein Sohn Oskar gehörte. Dieser Kreis ist auch unter dem Namen Hindenburg-Kamarilla bekannt.

Und nicht zuletzt tauchte nun auch Adolf Hitler auf dieser Bühne auf.

Wahlschein zur Reichs-

präsidentenwahl 1932

Und das geschah in den letzten Monaten und Wochen vor dem 30. Januar 1933:

Der Kanzler Brüning regiert seit dem 30. März 1930 mit Präsidentenerlassen ohne das Parlament. Sein Plan: Er will die Präsidentschaftswahl im April 1932 ausfallen lassen, die Amtszeit des Präsidenten verlängern, mit einer Mehrheit des Parlaments – die ihm versprochen ist – die Monarchie wieder einführen. Hindenburg soll Regent, nach seinem Tod ein Sohn des Kronprinzen Kaiser werden. Damit wollen Brüning und die einbezogenen Parteien zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Revolution von 1918/19 wäre unschädlich gemacht und Hitler mit seinen Mannen „gezähmt“, außerdem wäre die Gefahr gebannt, dass sich Hitler nach Hindenburgs Tod als Präsident zur Wahl stellen würde.

Hindenburg aber will der Monarchie nur zustimmen, wenn der Kaiser selbst wieder auf den Thron kommt, was die Parteien ablehnen.

Am 10. April 1932 steht die Reichspräsidentenwahl an. Hindenburg ist alt und gebrechlich. Um eine Kampfentscheidung zwischen Hindenburg und Hitler zu verhindern, drängt Brüning erneut auf eine Amtszeitverlängerung. Von Schleicher und Brüning nehmen am 7. Januar 1932 Verhandlungen mit Hitler auf, denn zur Amtszeitverlängerung brauchen sie seine Zustimmung– die NSDAP ist die zweitstärkste politische Kraft im Land. Lockmittel für Hitler ist Brünings Ankündigung, er wolle, nachdem er laufende internationale Verhandlungen abgeschlossen habe, zurücktreten und Hitler als Nachfolger vorschlagen. Hitler lehnt kategorisch ab, denn er „riecht den Braten“ – Hindenburg hat ihn schon zweimal höchst unwirsch abgefertigt.

Hindenburg ist verärgert; er glaubt, Brüning habe alles vermasselt. Von Schleicher bestärkt ihn in dieser Meinung, denn er will seinen Freund Brüning nach der Wahl abservieren.

Kurz vor der Reichspräsidentenwahl, die Hindenburg gegen Hitler und Thälmann gewinnt, tauchen Dokumente auf, nach denen die SA einen Staatsstreich plant. Noch am Wahltag beschließt das Kabinett, die SA aufzulösen und zu verbieten. Hindenburg unterschreibt zögernd, weil von Schleicher, der zuerst dafür war, jetzt dagegen ist. Von Schleicher stürzt sich sofort in geheime Verhandlungen mit Hitler. Sein Plan: Brüning stürzen, Kanzler werden, Reichstag auflösen, regieren mit Präsidialerlassen, SA-Verbot aufheben, Tolerierung der Regierung durch die NSDAP, Änderung der Verfassung. Hitler hingegen will ein farbloses „Übergangskabinett“, denn er hofft, selbst an die Macht zu kommen. Einer versucht den anderen übers Ohr zu hauen.

Franz von Papen, 1932 kurzzeitig

Kanzler und von 1933 bis 1934

Vizekanzler unter Hitler (© Bundes-

archiv, Bild 102-13708, CC-BY-SA)

Brüning ahnt von alldem nichts, glaubt sich sicher und schlägt Hindenburg soziale Reformen vor. Der – sowieso schon verärgert – sieht bei dem Wort „sozial“ rot und entlässt ihn am 30. Mai 1932. Von Schleicher schlägt Hindenburg nun eine Regierung mit dem Kanzler von Papen vor. Hindenburg fragt Hitler, ob er von Papen als (mit Präsidialerlassen regierenden) Kanzler unterstützen würde, wenn dieser das SA-Verbot aufhebe; dann löst er den Reichstag auf – was Neuwahlen bedeutet. Hitler ist natürlich einverstanden, denn er erwartet für seine Partei große Gewinne. Der französische Botschafter charakterisiert von Papen als oberflächlich, händelsüchtig, falsch, ehrgeizig, verschlagen, intrigant und eitel. Von Papen bildet das „Kabinett der Barone“ (mit fünf Adeligen im Kabinett).

Am 31. Juli 1932 finden die Reichstagswahlen statt. Hitlers NSDAP ist der große Sieger. Mit 37,3 % (19 % mehr als bei der letzten Wahl) wird sie stärkste Partei, gefolgt von der SPD mit 21,2 % (2,9 % weniger als zuvor).

Hitler fährt am 4. August umgehend zu von Schleicher , verlangt für sich die Kanzlerschaft und für seine Partei den Posten des Preußischen Ministerpräsidenten sowie sieben Ministerien; von Schleicher soll Reichswehrminister werden. Außerdem will er ein Ermächtigungsgesetz, das ihm die Befugnis zur Gesetzgebung (ohne Parlament und Präsident) zugesteht. Von Schleicher sagt zunächst zu, rudert aber schon am 8. August zurück: Hitler soll nur als Kanzler mit dem Parlament regieren. Und als Hitler am 13. August mit von Schleicher und von Papen zusammensitzt, gesteht man ihm nur noch den Vizekanzler zu – also soll Hindenburg entscheiden. Der jedoch hält Hitler eine öffentliche Standpauke – er kanzelt ihn im doppelten Sinn des Wortes ab.

Heimlich verbündet sich die NSDAP mit der an und für sich demokratischen Zentrumspartei; zusammen wählen sie am 30. August den NSDAPler Hermann Göring mit absoluter Mehrheit zum Reichstagspräsidenten. Als von Papen am 12. September den Reichstag auflösen will, trickst Göring ihn aus: Er stellt sich taub, bis die NSDAP zusammen mit der KPD von Papen das Misstrauen ausgesprochen hat – die Regierung ist gestürzt und kann den Reichstag nicht mehr auflösen. Neuwahlen werden für den 9. November angesetzt. Die NSDAP verliert zwar 4,2 %, ist aber mit 33,1 % noch immer die stärkste Partei (SPD 20 %).

Von Papen – immer noch Kanzler, denn der Kanzler wird vom Präsidenten ernannt und entlassen – versucht am 13. November, mit Hitler übereinzukommen. Hitler verweigert sich. Jetzt ist von Schleicher der Meinung, dass sein guter alter Freund ausgedient hat, und er rät ihm nachdrücklich, zurückzutreten. Am 17. November tritt von Papen zurück.

Am 19. und 21. November ist Hitler wieder bei Hindenburg, der bekräftigt, ihn nur zum Kanzler zu machen, wenn er eine Reichstagsmehrheit vorweisen kann – was Hitler nicht kann. Am 1. Dezember sind von Papen und von Schleicher bei Hindenburg. Von Papen glaubt, er werde – wie mit von Schleicher abgesprochen – von Hindenburg zum Kanzler ernannt, mit Präsidialerlassen regieren, den Reichstag in Urlaub schicken, eine Verfassungsreform durch- und die Monarchie einführen. Entgegen der ursprünglichen Absprache aber protestiert von Schleicher gegen dieses nicht verfassungsgemäße Vorhaben und kündigt an, zusammen mit der NSDAP, den Gewerkschaften, der SPD und anderen bürgerlichen Parteien eine Mehrheit im Reichstag zusammenzubringen. (Zuvor war er bei Hitler gewesen und hatte ihm eine Regierungsbeteiligung angeboten, wenn er, von Schleicher, mit Hitler Unterstützung Kanzler würde.) Hindenburg ist entsetzt und beauftragt von Papen, eine Regierung zu bilden.

Oskar von Hindenburg,

Mitglied der sogenannten

Hindenburg-Kamarilla

(© Bundesarchiv, Bild

102-09560, CC-BY-SA)

Noch am selben Tag bringt General von Schleicher die Reichswehr hinter sich, die erklärt, sie sei nicht in der Lage, eine von-Papen-Regierung gegen die NSDAP- und KPD-Anhänger auf der Straße zu schützen. Daraufhin schlägt von Papen Hindenburg vor, den Reichswehrminister zu entlassen; er selbst will Kanzler bleiben. Hindenburg aber macht das genaue Gegenteil: Er entlässt von Papen und ernennt von Schleicher am 2. Dezember 1932 zum Kanzler.

Am 4. Januar 1933 treffen sich von Papen und Hitler beim Bankier von Schröder, der beste Ver- bindungen zum Kapital und den Großindustriellen unterhält, zu einem geheimen Gespräch. Sie planen, die von-Schleicher-Regierung durch eine Hitler-von-Papen-Regierung zu ersetzen. Die Wirtschaft ist aufseiten Hitlers, der Ruhe und Ordnung verspricht. Von Schleicher jedoch erfährt durch seine Spione von dieser Absprache und am nächsten Tag steht alles in der Zeitung. Von Papen wird der Illoyalität gegenüber von Schleicher bezichtigt. Von Schleicher bemüht sich derweil, eine Regierung zustande zu bringen, und verspricht – so wie ehemals sein alter Freund Brüning, den er abserviert hat – soziale Reformen. Die Gewerkschaften glauben ihm nicht und Wirtschaft und Großgrundbesitz sind wütend.

Am 22. Januar 1933 treffen sich Hitler, Göring, Wilhelm Frick, von Papen und Oskar von Hindenburg bei dem bis dahin unbekannten Nationalsozialisten Joachim von Ribbentrop. Hier hat Hitler ein Gespräch „unter vier Augen“ mit Hindenburgs Sohn Oskar. Nach dem Gespräch meint dieser, dass man die NSDAP wohl doch an der Regierung werde beteiligen müssen. Interessant ist, dass – nachdem die Nazis an der Macht waren – dem Gut der Hindenburgs 5.000 h Land zugeschlagen, eine Steuerhinterziehung, in die Oskar von Hindenburg verwickelt war, nie verfolgt und er zum Generalmajor befördert wurde.

Am 23. Januar bittet von Schleicher Hindenburg um Auflösung des Reichstags und das Regieren mit Präsidentenerlassen und deutet an, dass er eine Militärdiktatur errichten wolle. Hindenburg lehnt ab. Von Schleicher ist erledigt und weiß es auch. Goebbels schreibt voll Schadenfreude in sein Tagebuch „[sein] Sturz wird über Nacht kommen. Nun fällt er, wie er so manchen anderen zu Fall gebracht hat.“ Am 28. Januar übergibt von Schleicher Hindenburg sein Rücktrittsgesuch und empfiehlt Hitler als Nachfolger, worauf ihm Hindenburg versichert, dass er nicht beabsichtige, den „österreichischen Gefreiten“ zum Kanzler zu machen. Noch am selben Tag aber beauftragt er von Papen, zu sondieren, ob eine Regierung unter Hitler mit Reichstagmehrheit möglich sei.

Hitlers Kabinett (mit Adolf Hitler, Hermann

Göring, Franz von Papen, Wilhelm Frick u.a.)

am 30. Januar 1933

Dann überschlagen sich die Ereignisse: Am 29. Januar gibt es Gerüchte, dass die Reichswehr putschen will. Am 30. Januar ernennt Hindenburg General Werner von Blomberg, einen Hitler-Vertrauten, zum Reichswehrminister und erteilt ihm den Auftrag, jeden Putschversuch niederzuschlagen. Am selben Tag vereidigt er Hitler und sein Kabinett (mit von Papen als Vizekanzler), obwohl er nicht die Mehrheit des Parlaments hinter sich hat.

Hitler hat sein Ziel erreicht, formal-legal an die Macht zu kommen.

Die Weimarer Republik ist tot, was danach kommt, ist nur noch Leichenfledderei.

Wie es weiterging, zeigte sich vom 28. Februar bis zum 24. März 1933.

30. January 2012Stichwörter:

Adolf Hitler, Deutschland, Dolchstoßlegende, Ernst Thälmann, Erster Weltkrieg, Franz von Papen, Friedrich Ebert, Heinrich Brüning, Hermann Göring, Hyperinflation, Inflation, KPD, Kurt von Schleicher, Monarchie, NSDAP, Oskar von Hindenburg, Paul von Hindenburg, Prozenthürde, Reichskanzler, Reichspräsident, Schlacht bei Tannenberg, SPD, Verhältniswahlrecht, Wahlen, Weimarer Koalition, Weimarer Republik, Wirtschaftskrise, Zentrum1 Kommentar

RSS-Feed für Kommentare dieses Beitrags.

Roland schrieb am February 2, 2012:

Wow sehr gut verfasst !

Gefällt mir, großes Lob und weiter so.