Der Erfinder von nichts: John Cage (Teil 2)

von zvabEin biografisches Portrait in drei Teilen.

…

Einen neuen Ansatz fand John Cage schließlich bei einer Begegnung mit dem Filmemacher Oskar Fischinger, der ihm eine Beobachtung anvertraute: „Everything in the world has its own spirit, and this spirit becomes audible by setting it into vibration.” Diese Beobachtung regte Cage dazu an, sich der Perkussion und experimentellen Klangwelten zuzuwenden. Er arbeitete nun nicht mehr ausschließlich mit Tönen, sondern auch mit Geräuschen, die Alltagsgegenstände erzeugen können. Eines der ersten Stücke, das diese Entwicklung belegt, ist Living Room Music (1940), ein Quartett für Haushaltsgegenstände, das auch das das Singen oder Sprechen kurzer Passagen aus Gertude Steins The World is Round vorsieht. Eine Weiterentwicklung stellen die Imaginary Landscapes dar, eine Reihe von Stücken, in denen Cage nun auch die Verwendung elektronischer Geräte (Schallplatten mit Frequenztönen, Radioapparate etc.) erprobte.

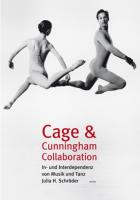

Das Kompositionsprinzip, das seinen Perkussionswerken zugrunde lag, entwickelte Cage in seiner Zeit als Lehrkraft an der Cornish School in Seattle. Hier arbeitete er von 1938 an intensiv mit verschiedenen Tänzern zusammen, darunter sein späterer Lebensgefährte und kreativer Gegenpart Merce Cunningham. Für ihre Auftritte benötigten die Tänzer eine Begleitmusik, die den Rhythmus ihrer Choreografie aufnahm; an eine im herkömmlichen Sinne harmonische Komposition war also nicht zu denken. Cage reagierte mit der „micro-macrocosmic rhythmic structure“, einem auf Zeiteinheiten basierenden Kompositionsprinzip, das sich an der Quadratwurzel orientiert. Dieses Prinzip war Cages Antwort auf Schönbergs strukturelle Harmonie.

Eine vollkommen neue Art der Instrumentation entwickelte Cage, als er für eine Studentin die Begleitmusik zu einer Choreografie mit afrikanischen Elementen komponieren sollte. Angedacht war ein lebhaftes Trommelstück, doch am Veranstaltungsort stand nur ein Klavier zur Verfügung. Angeregt durch die Experimente seines früheren Lehrmeisters Henry Cowell, der einzelne Töne von Klavierseiten durch das Auflegen von Gegenständen gedämpft hatte, fand Cage einen ungewöhnlichen Weg aus dem Dilemma: Für die Bacchanale (1940) präparierte er die Klavierseiten mit Dichtungsringen, Schrauben und Bolzen, um ihnen einen härteren Klang zu verleihen. Diese Methode erwies sich als derart effizient, dass Cage vor allem in der 1940ern immer wieder Stücke für präparierte Klaviere schrieb, wobei er die Zuordnung der Materialien in der Partitur festhielt.

…

von Juliane Schmidt-Wellenburg

Zu den Noten von John Cage im ZVAB

2. September 2012