Als die Lesesucht den Menschen krank machte

von ZVAB

Heute würde wohl kaum jemand mehr auf die Idee kommen, dass das Lesen gefährlich sei. Vor knapp 200 Jahren sah dies jedoch noch ganz anders aus. Ende des 18. Jahrhunderts entsprang die sogenannte ‚Lesesucht‘- Debatte, deren Gegenstand die falsche und gefährliche Lektüre war.

Sicher ist die Diskussion darüber, was als richtige oder falsche Lektüre betrachtet werden kann, nicht neu und je nach Epoche unterschiedlich zu bewerten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert erreichte diese Debatte jedoch ihren Höhepunkt und konzentrierte sich in dem Begriff „Lesesucht“ (bzw. „Lesewut“), die 1809 durch den deutschen Aufklärer Joachim Heinrich Campe in seinem Wörterbuch folgendermaßen definiert wurde:

„Lesesucht, die Sucht, d.h. die unmäßige, ungeregelte auf Kosten anderer nöthiger Beschäftigungen befriedigte Begierde zu lesen, sich durch Bücherlesen zu vergnügen.”

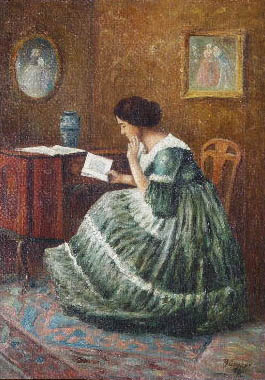

Anlass dieser Begriffsbildung war der Aufschwung an belletristischen Romanen mit zunehmend unterhaltenden Inhalten, die als Gefahr für Leib und Seele betrachtet wurden. Diese verderbliche Wirkung bezog man vor allem auf Kinder und Frauen, die man als besonders empfindsam und leicht beeinflussbar ansah und die somit zu den hauptsächlichen ‘Betroffenen’ dieses Krankheitsbildes wurden.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden überwiegend nur religiöse Bücher, Zeitungen und Kalender gelesen, die im Gegensatz zur Unterhaltungsliteratur einen moralischen und lehrreichen Stellenwert besaßen. Und so waren es nicht nur die Vertreter der Kirche, die die Verderbnis der Lesesucht anprangerten, sondern auch fortschrittliche Aufklärer, die das gedruckte Wort als Mittel der moralischen und geistigen Weiterentwicklung ansahen.

Neben Lesebegriffen und Leseverhalten war auch die Herausbildung eines neuen Lesepublikums ein wichtiger Punkt in jener Debatte. Denn immer mehr Frauen fingen an ‘schöngeistige’ Literatur zu lesen, um in den imaginierten Bücherwelten das zu erleben, was ihnen im realen Leben verwehrt blieb. Kritiker sahen die negativen Auswirkungen des Lesens vor allem in der Vernachlässigung häuslicher und erzieherischer Pflichten.

Als prominentes Beispiel einer gefährlichen Lektüre jener Zeit ist der Briefroman Die Leiden des jungen Werther (1774) von Goethe zu nennen, dessen Werk aufgrund seiner fehlenden erzieherischen Absichten kritisiert wurde. Dabei war es sicher wenig hilfreich, dass vor allem viele junge Leser dem Beispiel des Romanhelden folgten und eine regelrechte Selbstmordwelle losgelöst wurde.

Was vor Jahrhunderten eine gängige Kritik war, sorgt heute sicher nur noch für Schmunzeln. Denn wer unter Euch würde sich heute nicht auch als lesesüchtig bezeichnen?

1. October 2014