Alle Artikel von

29. Antiquaria-Messe in Ludwigsburg

Für Antiquare, Sammler, Bibliophile, Liebhaber und alle, die einfach etwas gerne stöbern, bietet die Antiquaria-Messe in Ludwigsburg alljährlich die Gelegenheit, viele spannende Bücher-Highlights zu entdecken.

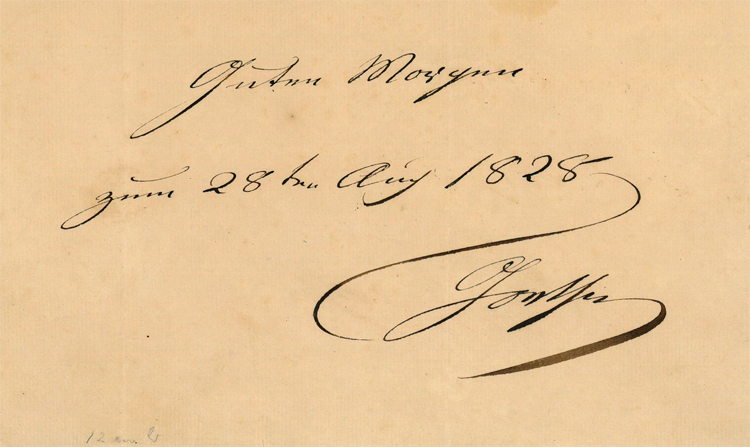

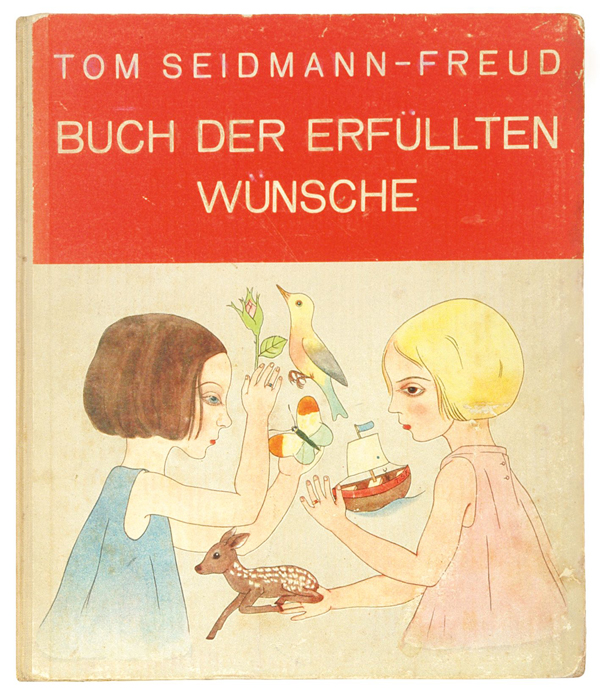

Auf der 29. Antiquaria-Messe, die vom 22. bis 24. Januar 2015 stattfindet, zeigen 53 AusstellerInnen aus fünf Ländern antiquarische Bücher, Autographen und Graphiken aus dem 15. bis 20. Jahrhundert. Unter den besonderen Stücken finden sich u.a. Autographen von Schiller und Goethe und die erste Ausgabe vom Buch der erfüllten Wünsche, des letzten Kinderbuches der Künstlerin Tom Seidmann-Freud. Das teuerste Exemplar im Angebot ist Die Stede und Tage reyse czu dem helgen grabe von Siegfried von Gelnhausen aus dem Jahr 1453, die einzige Überlieferung der originalen Prosafassung, für 450.000 €. Darin wird von einer Pilgerfahrt des Grafen Philipp von Katzenelnbogen im Jahr 1433 berichtet. Bei der Handschrift handelt es sich um einen der ältesten Reiseberichte aus Deutschland.

Seit 2009 gibt es zur Messe einen jährlich wechselnden Themenschwerpunkt, dem die AusstellerInnen einen Teil ihres Angebotes widmen und auf den an den Messeständen und im Katalog besonders verwiesen wird. “Frauen” lautet der Schwerpunkt der 29. Antiquaria, und dem Thema entsprechend gibt es einige interessante Ausstellungsexemplare zu entdecken, von Plakaten, die das Bild der Frau in der Werbung zeigen bis hin zu einer Tanzkarte aus der Zeit des Rokoko, auf die sich Tänzer für einen Tanz mit einer Frau eintragen konnten.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Antiquaria zum 21. Mal der mit 8.000 Euro dotierte Preis für Buchkultur vergeben, der 2015 an den Publizisten Lothar Müller geht. Zudem erzählen am Freitag, dem zweiten Messetag, zu jeder vollen Stunde AusstellerInnen an den Ständen etwas über ihre Arbeit mit alten Büchern und Graphiken.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie auf der Webseite der Antiquariatsmesse.

Die Antiquariatsmesse in Kürze:

Wann? 22. bis 24. Januar 2014

Wo? Musikhalle Ludwigsburg, Bahnhofstrasse 19, 71638 Ludwigsburg

Eintritt? 3 Euro für alle drei Tage

Tanzkarte, bestehend aus sechs Beintäfelchen, die von einem Stift und einer Silberschließe zusammengehalten werden.

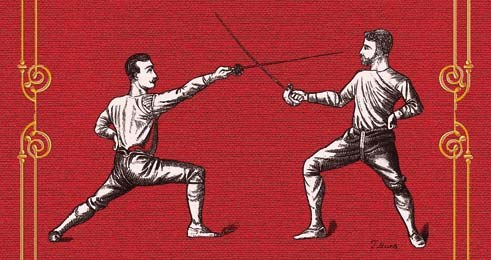

Die 5 unehrenhaftesten Duelle der Literaturgeschichte

Was wäre die Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ohne ihre berühmten Duelle? Doch die nachfolgenden fiktionalen Streithähne beweisen, dass Duelle nicht immer so heroisch ablaufen, wie sie angefordert werden.

1. Iwan Turgenew: Väter und Söhne

Das einst heroische Bild des Duellanten wird in Turgenews Generationsroman vollkommen auf den Kopf gestellt. Nicht nur die beiden extrem konträren Figuren Basarow und Pawel tragen Züge des Lächerlichen, sondern auch das von ihnen ausgefochtene Duell, das bereits mit dem ersten Blutstropfen und einem leicht verwundeten Pawel endet.

2. Gustave Flaubert: Die Erziehung des Herzens

Bei Flauberts Roman haben wir es – man darf es ehrlich sagen – mit zwei Hasenfüßen zu tun. Sowohl der Protagonist Frédéric Moreau als auch sein Gegner Cisy grübeln noch am Vorabend darüber, wie sie der Todesgefahr entkommen können. Weswegen das eigentliche Duell dann auch in einem ganz und gar unehrenhaften Debakel endet.

3. Alexander Puschkin: Eugen Onegin

Einen besonders tragischen und unsinnigen Fall schildert Puschkin in seinem Versepos. Aufgrund von trivialen Eifersüchteleien fordert Lenskij seinen Freund Onegin zum Duell. Obwohl beide die Sinnlosigkeit der Situation erkennen, kommt es wie es kommen muss: Onegin tötet seinen ehemaligen besten Freund durch eine Kugel.

4. Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl

Für wie lächerlich Arthur Schnitzler den Ehrenkodex des Militärs hält, zeigt er uns in seiner Novelle: Als der Leutnant an der Garderobe eines Konzertsaals von einem einfachen Bäckermeister angepöbelt wird, kann er diesen aufgrund seines Ranges unmöglich zum Duell fordern. Seine einzige Alternative, um der enstandenen Schmach zu entgehen: der Selbstmord. Bevor er jedoch zur Tat schreiten kann, erfährt er vom unverhofften Tod seines Kontrahenten.

5. Thomas Mann: Der Zauberberg

In Thomas Manns Roman geraten Settembrini und Naphta aufgrund ihrer unterschiedlichen Weltanschauungen aneinander. Beim Pistolenduell weigert sich Settembrini, auf Naphta zu schießen, worauf dieser aus lauter Frust die Waffe gegen sich selbst richtet.

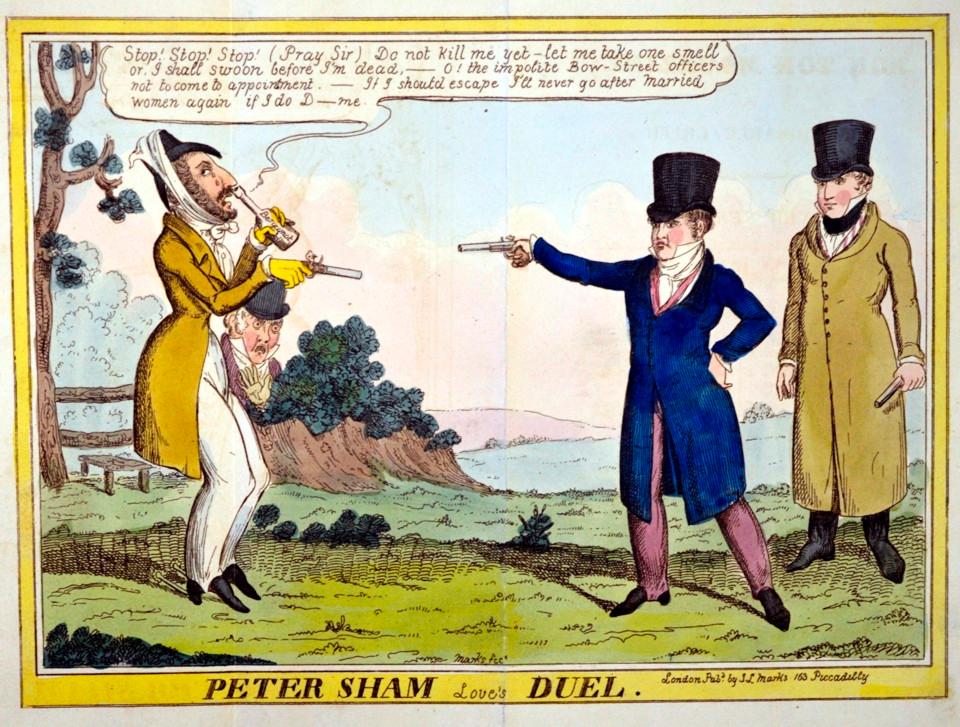

Ein Duell, wie es sich in England zugetragen haben soll:

Für all jene, die nun auf den Geschmack gekommen sind, haben wir noch zwei Sachbuch-Empfehlungen parat:

Ute Frevert: Ehrenmänner

Gustav Hergsell: Duell-Codex

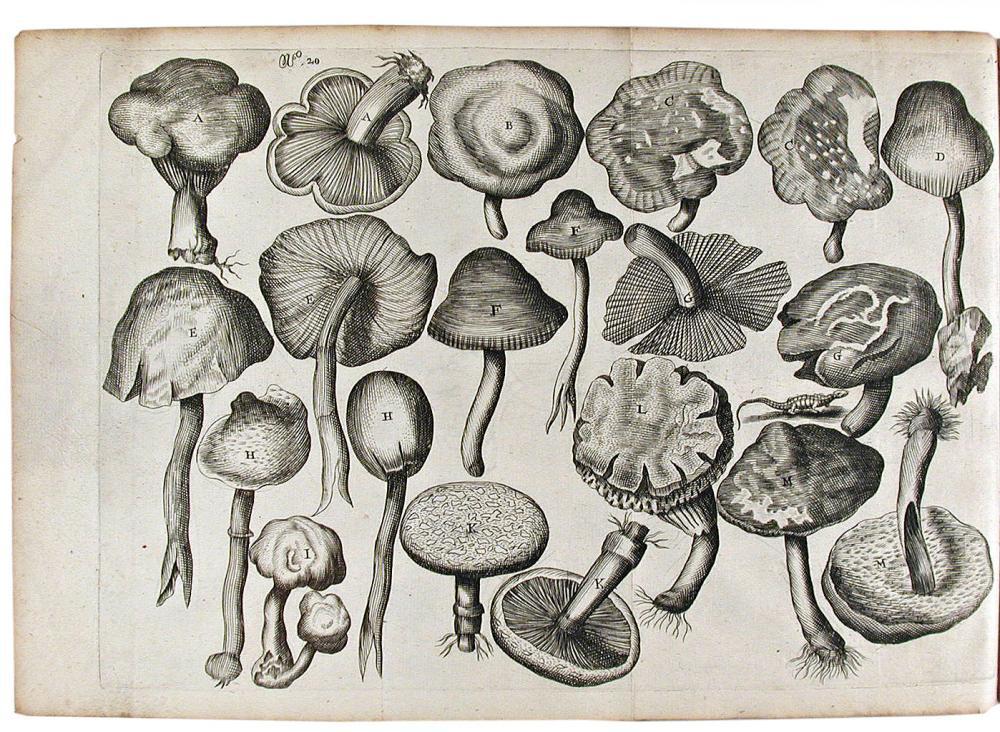

Für diese Pilze ist immer Saison!

Eines der frühesten Standardwerke über essbare und giftige Pilze wurde in den vergangenen Tagen für 15.900 Euro über ZVAB.com verkauft. Der Käufer erstand eine äußerst seltene Erstausgabe des Theatrum Fungorum oft het tooneel der Campernoelien aus dem Jahr 1675.

Der Autor Frans van Sterbeeck, ein flämischer Priester adliger Herkunft, verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Antwerpen. Während einer chronischen Krankheit begann er, sich für die Botanik zu interessieren, spezialisierte sich auf die Wissenschaft von den Pilzen und wurde dafür schon bald ein anerkannter Fachmann.

Trotz seiner Expertise verließ er sich bei der Illustration des Buches nicht nur auf die eigenen Beobachtungen: Teile des Buches stammen vermutlich aus dem schon 70 Jahre vorher erschienenen Sammelwerk Rariorum Plantarum Historia seines niederländischen Kollegens Charles de l’Écluse.

Das verkaufte Exemplar zieren 36 zum Teil gefaltete Tafeln mit Stichen sowie ein handgeschriebener Titel auf dem Buchrücken. Auf dem schmuckvollen Frontispiz des Buches ist ein Mann – höchstwahrscheinlich van Sterbeeck selbst – zu sehen, wie er einen Pilz aus einem der ihm dargebotenen Körbe wählt.

Weitere naturwissenschaftliche oder botanische Werke vergangener Jahrhunderte, für die heute noch großes Interesse besteht, finden sich immer wieder auf der Liste der wertvollsten Buchkäufe über das ZVAB.

Zwei Schriftsteller empfehlen

Listen mit Büchern, die man angeblich gelesen haben sollte, gibt es viele. Aber persönliche Buchempfehlungen von bekannten Autoren wie Fitzgerald oder Hemingway bekommt man selten!

Im Jahr 1936 erholte sich F. Scott Fitzgerald in einem Hotel in Asheville, im Bundesstaat North Carolina. 1936 war definitiv nicht sein Jahr: seine finanzielle Lage sowie sein Alkoholproblem hatten sich zunehmend verschlimmert und im Sommer war er in das Schwimmbecken des Hotels gesprungen und hatte sich dabei die Schulter gebrochen. Kurz darauf feuerte er im Hotel einen Revolver ab, woraufhin man ihn unter ständige Aufsicht einer Krankenschwester stellte.

Dorothy Richardson leistete Fitzgerald nicht nur Gesellschaft, sondern sollte ihn auch vom Trinken abhalten. Der Schriftsteller freundete sich schnell mit der Krankenschwester an und machte es sich zur Aufgabe ihr eine Leseliste der 22 wichtigsten Titel anzufertigen.

Erstaunlich ist, dass sich so gut wie keine literarische Größen (außer Lew Tolstoj und Marcel Proust) auf der Liste wiederfinden, dafür aber heute eher weniger bekannte Autoren wie Norman Douglas oder Arnold Bennett.

Eine weitere sensationelle Geschichte steckt hinter der Leseliste von Fitzgeralds Schriftstellerfreund Ernest Hemingway. 1934 fuhr der 22jährige Arnold Samuelson, der selbst Autor werden wollte, per Anhalter nach Florida, um sein Schriftsteller-Idol zu treffen. Er hatte zuvor Hemingways Kurzgeschichte One Trip Across gelesen, die später in den Roman To Have and Have Not (dt. Haben und Nichthaben) eingehen sollte. Samuelson war von der Erzählung so beeindruckt, dass er beschloss 2,000 Meilen zu reisen, um Hemingways schriftstellerischen Rat einzuholen.

Am Haus des Autors angekommen, schien dieser zunächst alles andere als begeistert zu sein, bat den jungen Mann jedoch – nachdem er den Grund für dessen Reise erfahren hatte – am nächsten Tag wieder zu kommen. Samuelson traf Hemingway – der an diesem Tag Khaki Hosen und Puschen trug – auf seiner Veranda an. Der Autor gab ihm einige Ratschläge zum Schreiben und fragte ihn, welche Schriftsteller er möge und ob er jemals von Lew Tolstoj gehört habe. Als Samuelson dies verneinte, fertigte Hemingway ihm eine Leseliste mit zwei Kurzgeschichten und 14 Romanen an.

Zusätzlich überreichte er ihm eine Sammlung mit Kurzgeschichten von Stephen Crane sowie eine Ausgabe seines Romans A Farewell to Arms (dt. In einem andern Land), den Samuelson in einer Nacht durchlas und ihm bereits am nächsten Tag wiedergab. Aber die Geschichte war noch immer nicht zu Ende. Hemingway machte dem jungen Mann das unerwartete Angebot, sich für einige Zeit um sein Boot zu kümmern und sich gleichzeitig seinen schriftstellerischen Ambitionen zu widmen. Über seine Erfahrungen und Reisen mit Hemingway schrieb Samuelson in seinem Buch With Hemingway: A Year in Key West and Cuba. Während dieser Zeit sprachen sie viel über das Schreiben. Hemingway publizierte einen Bericht ihrer Diskussionen im Esquire mit dem Titel Monologue to the Maestro: A High Seas Letter.

So schön kann das Leben manchmal spielen!

Ebenfalls lohnenswert:

Ein skurriler Western aus Amerika

Ein seltsamer Western mit 2 Killern, 2 schönen Frauen und 1 Monster? Klingt komisch? So aber lautet der deutsche Untertitel des Romans Das Hawkline Monster (1974) des US-amerikanischen Schriftstellers Richard Brautigan. Und er hält, was er verspricht.

Die zwei etwas schrulligen Auftragskiller Cameron und Greer werden in einem entlegenen Ort im Westen Oregons von den beiden wunderschönen Hawkline-Schwestern für einen Job engagiert. Sie sollen das Monster erschießen, das unter dem Haus der beiden Frauen lebt und von dem diese glauben, es habe ihren Vater, einen Harvard-Wissenschaftler, getötet. Eine Reihe skurriler Dinge geschehen. Und wie sich am Ende herausstellt, alles nur wegen eines Schirmständers. Alles in allem eine skurril-groteske Handlung, mit Happy-End-Garantie!

Richard Brautigan (1935-1984), Underground-Literat und Kultautor der Hippie-Generation der 60er, schuf mit diesem Werk einen amüsanten Genremix aus Horror-, Western- und Liebesroman. Im englischen Sprachraum wird der Roman auch dem Genre des „Gothic Western“ bzw. „Weird West“ zugeschrieben. Darunter wird eine Mischung zwischen Western und anderen literarischen Genres verstanden, vor allem dem Horror-, Okkult- und Fantasy-Genre.

Für alle, die es etwas exzentrisch, skurril und grotesk mögen und Spaß am spielerischen Umgang mit verschiedenen Gattungen haben, verspricht dieses Werk den ultimativen Lesegenuss!

Wer kriegt ihn diesmal, den Nobelpreis für Literatur?

In zwei Tagen, am 9. Oktober, ist es wieder so weit, die Schwedische Akademie gibt den diesjährigen Literaturnobelpreisträger bekannt! Und wie jedes Jahr wird wieder eifrig diskutiert, wer den Preis diesmal in Empfang nehmen darf. Auch in diesem Jahr steht der Japaner Haruki Murakami wieder ganz oben auf der Liste. Und auch der seit Jahren als Kandidat gehandelte US-Amerikaner Philip Roth ist wieder dabei.

Seit 1901 wird bereits der Nobelpreis für Literatur vergeben. Nach dem Testament des Preisstifters Alfred Nobel soll mit dem Preis die Person ausgezeichnet werden, die „das Vorzüglichste in idealistischer Richtung geschaffen hat“.

Der Nobelpreis gehört heute zu den wichtigsten Auszeichnungen auf den Gebieten Physik, Chemie, Medizin, Literatur, und Friedensarbeit und wird jedes Jahr am 10. Dezember, dem Todestag Nobels, verliehen.

Wusstet Ihr schon?

- Von 1901-2013 wurden 106 Preise an 110 Preisträger verliehen.

- Viermal wurde der Preis zwischen zwei Personen aufgeteilt.

- 13 Preise gingen an Frauen, der erste an die Schwedin Selma Lagerlöf im Jahr 1909.

- Der jüngste Preisträger war 42 Jahre (Rudyard Kipling).

- Die älteste Preisträgerin war 88 Jahre (Doris Lessing).

- Zweimal wurde der Preis abgelehnt: 1958 von Boris Pasternak und 1964 von Jean Paul Sartre.

- Die meisten Preise gingen an englischsprachige Schriftsteller (27), französischsprachige (13) und deutschsprachige (13).

- Als Überraschungspreisträger unter den Literaten gilt Winston Churchill, dem viele den Friedensnobelpreis zuschreiben.

271 Nominierungen wurden im Februar eingereicht, aus denen eine finale Liste von 210 Namen hervorging. Unter den Top-Favoriten, die in diesem Jahr für den Nobelpreis für Literatur gehandelt werden, sind:

- Haruki Murakami (Japan)

- Ngũgĩ wa Thiong’o (Kenia)

- Swetlana Alexijewitsch (Weißrussland)

- Patrick Modiano (Frankreich)

- Philip Roth (USA)

- Jon Fosse (Norwegen)

- Peter Handke (Österreich)

- Ismail Kadare (Albanien)

- Assia Djebar (Algerien)

- Péter Nádas (Ungarn)

Wer ist Euer persönlicher Favorit?

Als die Lesesucht den Menschen krank machte

Heute würde wohl kaum jemand mehr auf die Idee kommen, dass das Lesen gefährlich sei. Vor knapp 200 Jahren sah dies jedoch noch ganz anders aus. Ende des 18. Jahrhunderts entsprang die sogenannte ‚Lesesucht‘- Debatte, deren Gegenstand die falsche und gefährliche Lektüre war.

Sicher ist die Diskussion darüber, was als richtige oder falsche Lektüre betrachtet werden kann, nicht neu und je nach Epoche unterschiedlich zu bewerten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert erreichte diese Debatte jedoch ihren Höhepunkt und konzentrierte sich in dem Begriff „Lesesucht“ (bzw. „Lesewut“), die 1809 durch den deutschen Aufklärer Joachim Heinrich Campe in seinem Wörterbuch folgendermaßen definiert wurde:

„Lesesucht, die Sucht, d.h. die unmäßige, ungeregelte auf Kosten anderer nöthiger Beschäftigungen befriedigte Begierde zu lesen, sich durch Bücherlesen zu vergnügen.”

Anlass dieser Begriffsbildung war der Aufschwung an belletristischen Romanen mit zunehmend unterhaltenden Inhalten, die als Gefahr für Leib und Seele betrachtet wurden. Diese verderbliche Wirkung bezog man vor allem auf Kinder und Frauen, die man als besonders empfindsam und leicht beeinflussbar ansah und die somit zu den hauptsächlichen ‘Betroffenen’ dieses Krankheitsbildes wurden.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden überwiegend nur religiöse Bücher, Zeitungen und Kalender gelesen, die im Gegensatz zur Unterhaltungsliteratur einen moralischen und lehrreichen Stellenwert besaßen. Und so waren es nicht nur die Vertreter der Kirche, die die Verderbnis der Lesesucht anprangerten, sondern auch fortschrittliche Aufklärer, die das gedruckte Wort als Mittel der moralischen und geistigen Weiterentwicklung ansahen.

Neben Lesebegriffen und Leseverhalten war auch die Herausbildung eines neuen Lesepublikums ein wichtiger Punkt in jener Debatte. Denn immer mehr Frauen fingen an ‘schöngeistige’ Literatur zu lesen, um in den imaginierten Bücherwelten das zu erleben, was ihnen im realen Leben verwehrt blieb. Kritiker sahen die negativen Auswirkungen des Lesens vor allem in der Vernachlässigung häuslicher und erzieherischer Pflichten.

Als prominentes Beispiel einer gefährlichen Lektüre jener Zeit ist der Briefroman Die Leiden des jungen Werther (1774) von Goethe zu nennen, dessen Werk aufgrund seiner fehlenden erzieherischen Absichten kritisiert wurde. Dabei war es sicher wenig hilfreich, dass vor allem viele junge Leser dem Beispiel des Romanhelden folgten und eine regelrechte Selbstmordwelle losgelöst wurde.

Was vor Jahrhunderten eine gängige Kritik war, sorgt heute sicher nur noch für Schmunzeln. Denn wer unter Euch würde sich heute nicht auch als lesesüchtig bezeichnen?

Von verlorengegangenen und nie erschienenen Werken

Ob verschollen, aus Versehen verlorengegangen, niemals erschienen, mit Absicht zerstört oder imaginiert – die Ursachen für das Nichterscheinen von literarischen Werken sind mannigfaltig und haben die Weltliteratur bereits um das ein oder andere Werk gebracht.

1. Die Komödie von Aristoteles:

Die Poetik des Aristoteles ist heute eines der wichtigsten Werke der Kulturgeschichte. Sie gliedert sich ursprünglich in drei Bücher – die Tragödie, Komödie und den Epos – wobei das zweite Buch bis heute als verschollen gilt und von unschätzbarem Wert wäre, sollte es doch noch gefunden werden. Eine zentrale Rolle spielt die Komödie in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose.

2. Die Bibliothek von Alexandria:

Sie war die bedeutendste und größte Bibliothek der antiken Welt. Anfang des 3. Jhd. v. Chr. entstanden, verfügte die Bibliothek über einen damals umfangreichen Fundus an Schriftrollen aus dem literarischen wie auch wissenschaftlichen Bereich. Heute ranken sich zahlreiche Mythen um die einstige Stätte des Wissens und ihre Zerstörung. Jedoch waren dies nicht die einzigen Bücher der Antike, die für immer verschwunden sind. Forscher gehen davon aus, dass rund 90% aller antiken Schriften verloren und vernichtet worden sind.

3. Die Memoiren von Lord Byron:

Kurz vor seinem Tod übergab Byron seine Memoiren an den irischen Poeten Thomas Moore, der sie an Byrons Verleger weitergeben sollte. Aufgrund ihres skandalösen Inhalts wurden sie jedoch 1824 auf Drängen der Testamentsvollstrecker und Familie Byrons verbrannt. Auf Grundlage der Memoiren schrieb Moore die noch heute gültige Biografie Letters and Journals of Lord Byron, with Notices of his Life.

4. Die toten Seelen von Gogol:

Ursprünglich plante Gogol eine Trilogie seines heute bekanntesten Romans. 1852 jedoch verbrannte der russische Schriftsteller in einem religiösen Wahn das Manuskript des zweiten Teils, was er bereits kurz darauf als schweren Fehler bezeichnete. Gogol stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss eines Priesters, der seine Werke als verderbt ansah.

5. Erste Version von Der seltsame Fall des Dr. Jekyll and Mr. Hyde:

Gerüchten zufolge schrieb Robert Louis Stevenson den ersten Entwurf seines Romans innerhalb von nur drei Tagen. Angeblich las seine Frau das Manuskript und kritisierte die Arbeit ihres Mannes, woraufhin Stevenson sein Werk verbrannte und noch einmal von vorne anfing.

6. Das Necronomicon:

Auch Werke, die nie geschrieben wurden, jedoch rein fiktiv sind, gehören auf unsere Liste. Das von H.P. Lovecraft erfundene Necronomicon ist wohl das berühmteste Beispiel für ein fiktives Buch, das seinen ganz eigenen Mythos entwickelt hat. Angeblich wurde es von dem verrückten Araber Abdul Alhazred geschrieben. Das Werk wird in mehreren von Lovecrafts Geschichten erwähnt, bis hin zu einem von ihm geschriebenen Essay mit dem Titel History of the Necronomicon.

7. Die Erwachsenenromane von L. Frank Baum

Vor allem durch seine Kinderbücher um die Fantasiewelt Oz berühmt geworden, schrieb der amerikanische Autor auch vier unveröffentlichte und verschollene Erwachsenenromane: Our Married Life, Johnson, The Mystery of Bonita und Molly Oodle. Vermutlich sind die Manuskripte zusammen mit anderen Werken des Autors in den Flammen des Theaters in Richburg, New York, verbrannt.

8. Hemingways Frühwerk:

Besonders schmerzlich hat es den späteren Nobelpreisträger Ernest Hemingway getroffen. 1922 fuhr der Schriftsteller in die Schweiz. Seine damalige Frau Hadley Richardson wollte ihm folgen und packte sämtliche Manuskripte seines Frühwerks in einen Koffer. In einem unachtsamen Moment wurde ihr der Koffer auf dem Pariser Gare de Lyon gestohlen. Die Schriften tauchten nie wieder auf.

9. Die Tagebücher von Thomas Mann:

Sein Leben lang schrieb Thomas Mann Tagebuch. Als er 1933 in die Schweiz emigrierte, blieben die Tagebücher in München zurück. Er fürchtete jedoch diese könnten in die Hände der Nazis fallen. Seinem Sohn Golo gelang es die Bücher zu retten und in die Schweiz zu bringen. Thomas Mann verbrannte alle Tagebücher aus der Zeit vor 1933 im Mai 1945. Dasselbe hatte er bereits 1896 getan. Nach eigenen Angaben war es ihm “peinlich und unbequem, eine solche Masse von geheimen Schriften liegen zu haben”.

10. Sommerdiebe von Truman Capote:

Manchmal passiert es dann aber doch, dass ein verloren geglaubtes Werk wiedergefunden wird. In den 1950er Jahren behauptete Capote, das Manuskript zu Sommerdiebe vernichtet zu haben. Im Herbst 2004 wurde das verloren geglaubte Werk wiedergefunden – in einer Nachlasskiste eines Hausmeisters, den Capote damit beauftragt hatte, den Umzugsmüll aus seiner Wohnung in Brooklyn Heights zu beseitigen.

Unser Lesetipp zum Thema: Die Bibliothek der verlorenen Bücher von Alexander Pechmann.

Kennt Ihr weitere berühmte Fälle von verlorenen Werken?

„Einer kämpft für das Jugendbuch“

Vom 18. September 2014 bis zum 10. Januar 2015 zeigt die Stadtbibliothek Baden-Baden in Kooperation mit dem Antiquariat im Baldreit die Ausstellung „Einer kämpft für das Jugendbuch“ über den Baden-Badener Verleger Herbert Stuffer.

Herbert Stuffer wurde am 23. September 1892 in Baden-Baden geboren. 1926 gründete er in Frankfurt seinen eigenen Kinder- und Jugendbuchverlag. Im gleichen Jahr siedelte er nach Berlin um, wo er bereits mit dem ersten Buch – Elsa Eisgrubers Sause, Kreisel, sause – seinen ersten Erfolg feierte. Als Verleger war es ihm wichtig, nur mit zeitgenössischen Autoren und Illustratoren zu arbeiten, die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs den Aufbruch in die Moderne der 1920er-Jahre repräsentierten.

Stuffer arbeitete mit einigen bedeutenden Bilderbuch-Illustratoren und Autoren zusammen, darunter Tom Seidmann-Freud, Conny Meissen, Susanne Ehmcke, Elsa Moeschlin, und Otto Flake. 1937 musste er aufgrund wachsender politischer Schwierigkeiten Berlin verlassen und siedelte den Verlag in seine Heimatstadt Baden-Baden um.

Die Ausstellung zeigt 50 Exponate, darunter hochwertige Bilderbücher und deren Nachdrucke in sechs Sprachen, handkolorierte Unikate und Originalentwürfe. Der Ausstellungskatalog, mit den Publikationen des Verlags sowie Informationen zu Autoren und Illustratoren, ist während der Laufzeit der Ausstellung zum Subskriptionspreis von 14 Euro (danach 20 Euro) in der Stadtbibliothek und im Antiquariat im Baldreit erhältlich.

Eröffnet wird die Ausstellung, die zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbibliothek (Luisenstraße 34) zu sehen ist, am 17. September, um 19 Uhr, mit einem Vortrag von Dr. Barbara Murken. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung wird gebeten: Telefon 07221/932260.

Zu Besuch bei Tschechow

“Wenn ich Arzt bin, brauche ich Kranke und Krankenhäuser; wenn ich Literat bin, muss ich mitten im Volk leben.”

So äußerte sich Anton Tschechow 1891, nachdem er von seiner Reise auf die Gefangenen-Insel Sachalin zurückgekehrt war. Jene Reise hatte seinen Gesundheitszustand erheblich beeinträchtigt, so dass er einen Umzug von Moskau aufs Land erwog. Auch sein Wunsch, sich verstärkt als Arzt zu betätigen und sich ungestört der literarischen Arbeit zu widmen, waren Gründe die Großstadt hinter sich zu lassen.

Im Frühjahr 1892 erwarb er für sich und seine Familie das damals verwahrloste Landgut Melichowo, südlich von Moskau. Hier sollte er eine seiner produktivsten Schaffensphasen haben. Mehr als 40 seiner bekanntesten Werke wurden hier fertiggestellt, darunter die Dramen Die Möwe und Onkel Wanja.

Tschechow war dort jedoch nicht nur als Schriftsteller äußerst produktiv, sondern engagierte sich auch sozial. Er war u.a. Mitglied der Dorf-Selbstverwaltung, errichtete Schulen für Bauernkinder, empfing in seinem Arbeitszimmer Patienten, die er kostenlos behandelte, und kämpfte gegen die Cholera-Epidemie von 1892-93.

Heute ist das Landgut des weltbekannten Schriftstellers nicht nur ein Museum, sondern auch Veranstaltungsort eines der ungewöhnlichsten Theaterfestivale, des “Frühling in Melichowo”. Bereits seit einigen Jahren treten hier Theaterensembles aus der ganzen Welt auf, die die Stücke des Dramatikers zum neuen Leben erwecken. Dabei verleiht die natürliche Landsitz-Atmosphäre dem Spektakel einen ganz besonderen Charakter.

Aber natürlich bietet das Museum auch einen Einblick in das alltägliche Landleben des Schriftstellers. Neben dem Wohnhaus des Autors sind vor allem das Nebengebäude, in dem Tschechow die Die Möwe schrieb, sowie sein Studienzimmer mit Schreibtisch und Privatbibliothek beliebte Anziehungspunkte. Unter seinen persönlichen Habseligkeiten findet man u.a. Porträts von Menschen, die er sehr bewunderte, wie Lew Tolstoi, Iwan Turgenew und Peter Tschaikowski.

Eine weitere Besonderheit: jede Ecke des Anwesens hat seinen eigenen Namen. Von der “Liebes-Allee” und “Lewitans Berg”, über den Gemüsegarten “Südfrankreich”, bis hin zur Hilfseinrichtung “Naiver Hof” – auf dem riesigen Areal gibt es jede Menge zu entdecken!

Hier schrieb Tschechow “Die Möwe”

Der Autor liebte seine Dackel, die für ihn zur Familie gehörten

Das Haupthaus. Hier finden schon die ersten Vorbereitungen für das Theaterfestival statt.

Der Brunnen und daneben…

die Küche… und ein schlafender Untermieter

Die “Liebes-Allee” mit duftendem Flieder