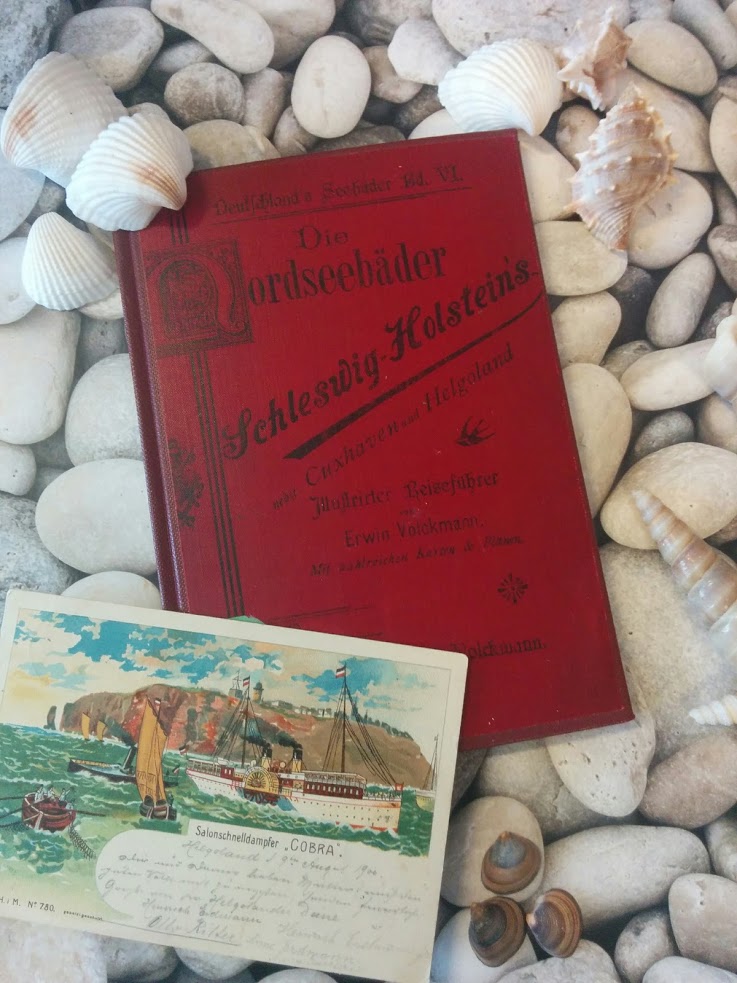

Eine Reise in die Vergangenheit: „Die Nordseebäder Schleswig-Holsteins“

von Larissa Dawirs

Ein Reiseführer ist bei fast jedem Reisenden im Gepäck zu finden. Egal ob Kurztrip oder Fernreise – man ist gern gut und aktuell informiert über das nächste Reiseziel. Wie würde sich allerdings eine Reiseplanung mit einem vor 100 Jahren verfassten Reiseführer gestalten?

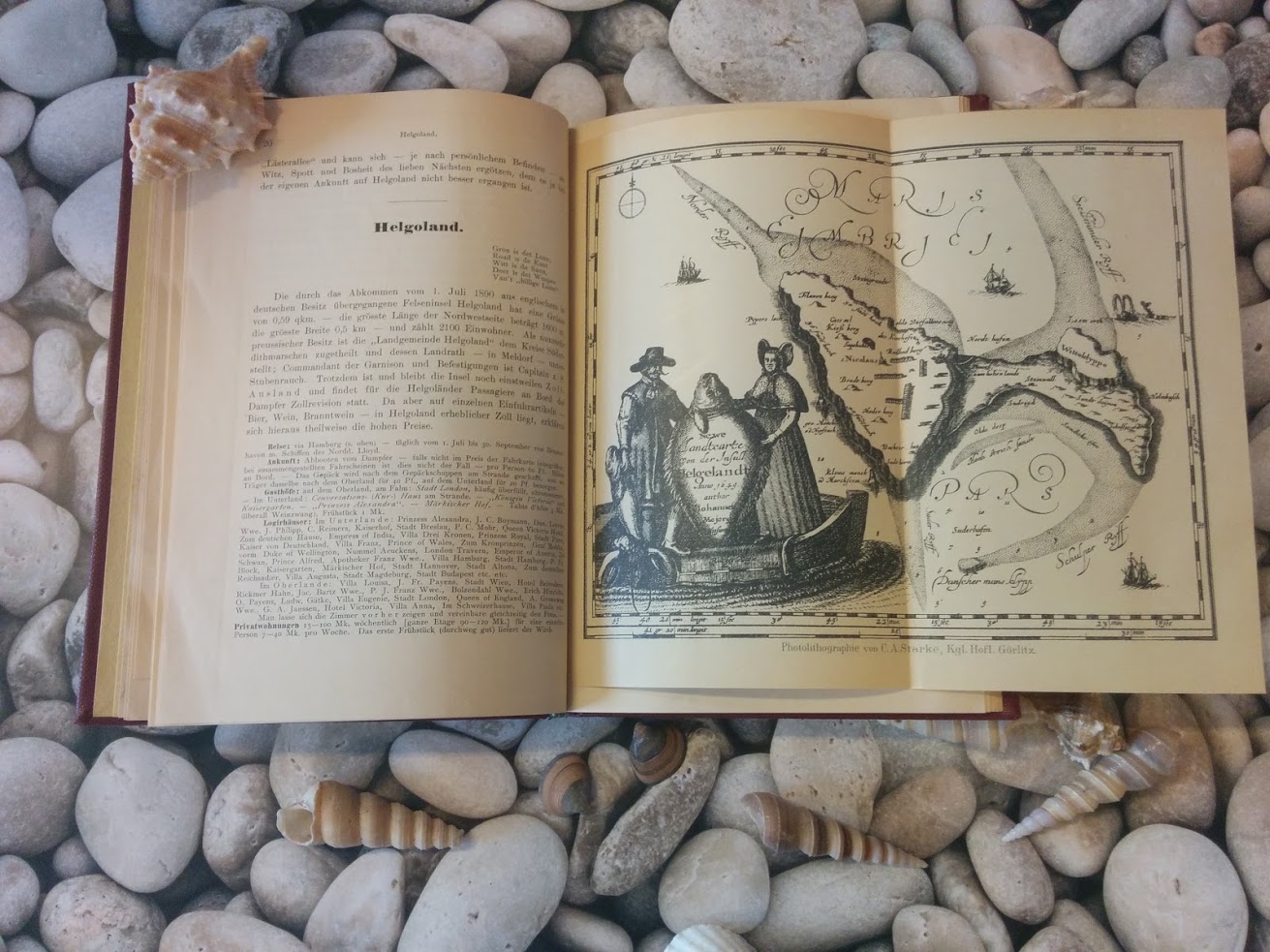

Diese Frage fanden wir so interessant, dass wir einen Praxistest machen wollten. Reiseziel sollte die Nordsee werden. Gesucht und gefunden wurde „Die Nordseebäder Schleswig-Holsteins“ von Erwin Volckmann aus dem Jahr 1896.

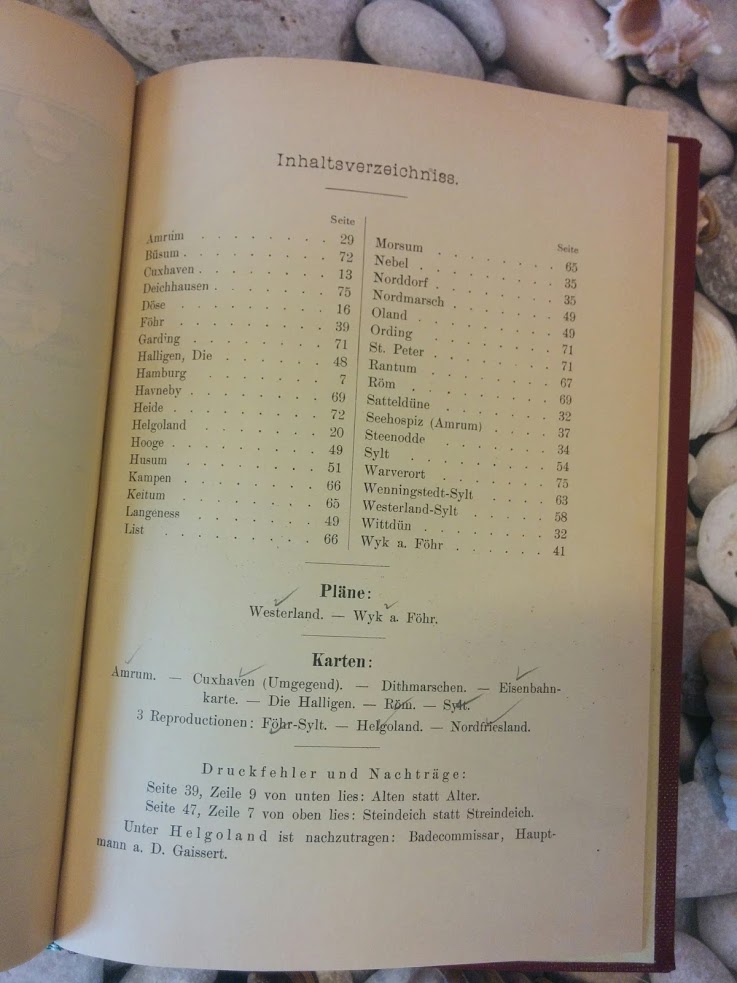

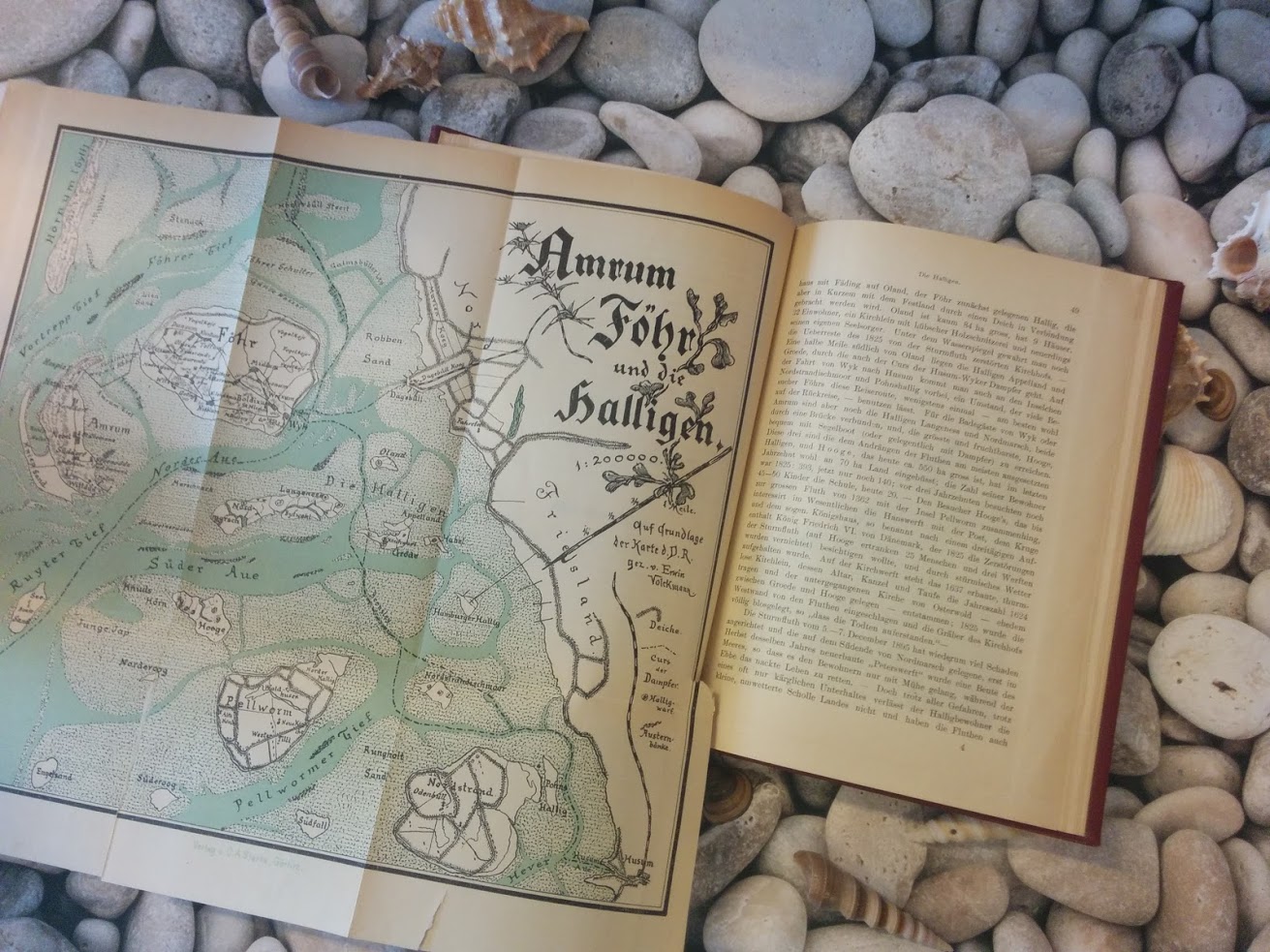

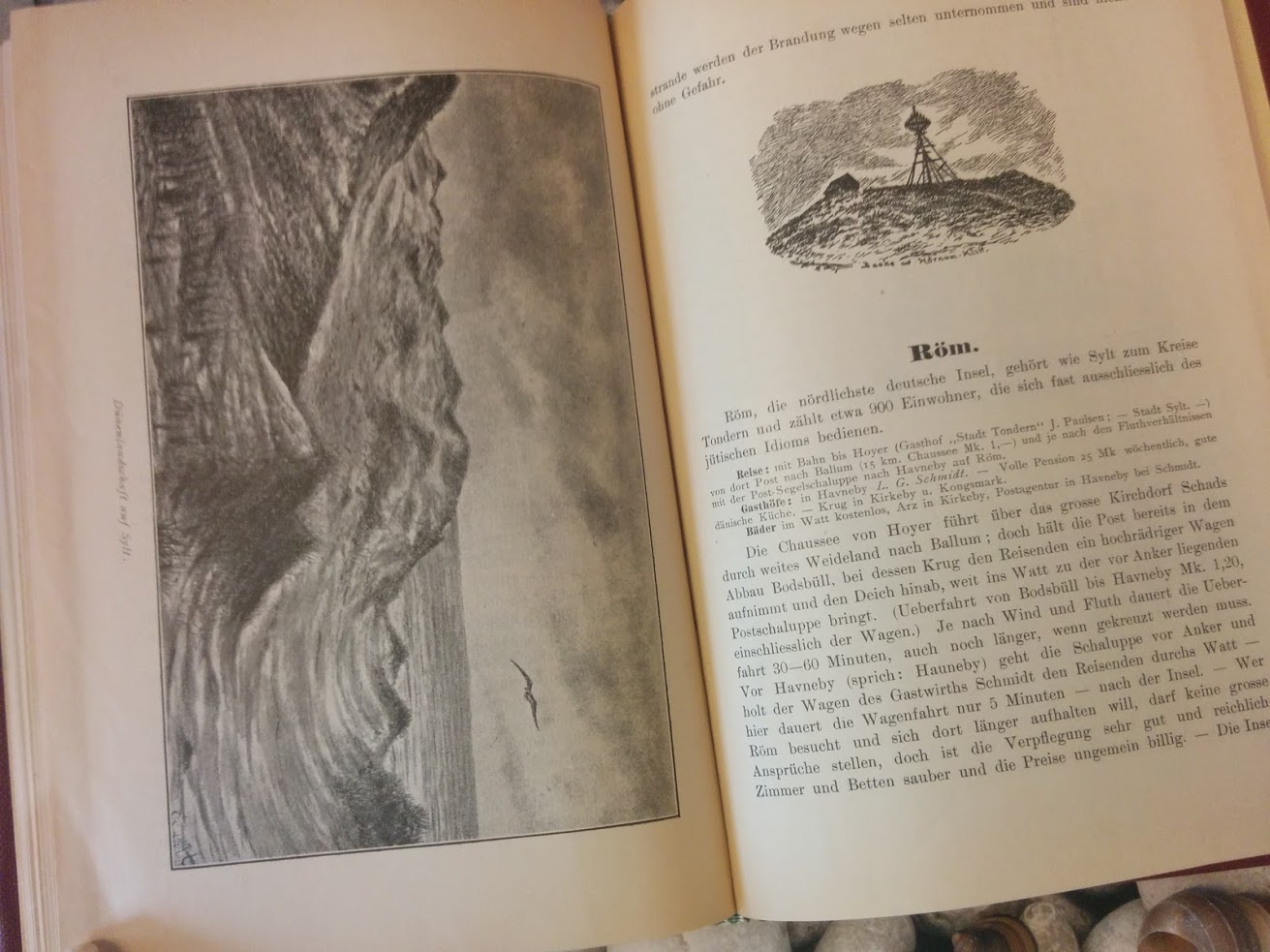

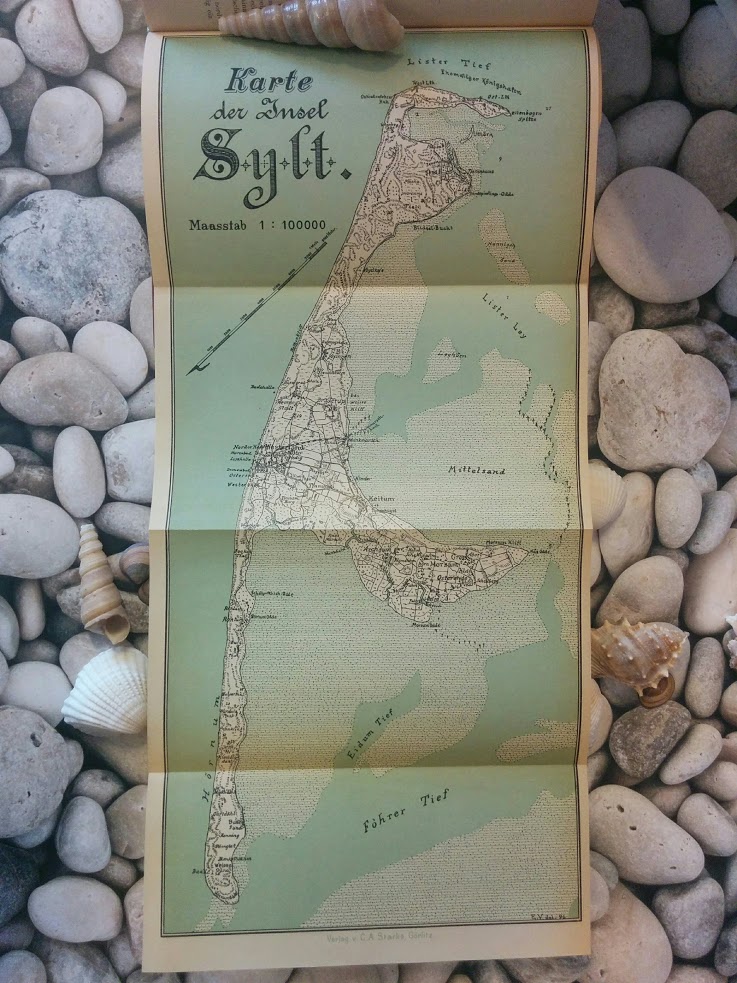

Das Inhaltsverzeichnis reicht von Amrum bis Wyk auf Föhr und umfasst alle Badeorte, die um die Jahrhundertwende bekannt waren – und es zum Großteil auch heute noch sind. Besonders hübsch sind außerdem die zahlreichen, ausfaltbaren Karten und Ortspläne sowie Illustrationen örtlicher Wahrzeichen.

Allerdings reichte es uns nicht, den antiquarischen Reiseführer nur zu lesen und in den Händen zu halten, sondern wir wollten auch vor Ort heute und gestern vergleichen. Die Bloggerin Elke Weiler vom Meerblog ist deshalb für uns in die Fußstapfen der Reisenden vor 110 Jahren getreten. Ihre Reiseberichte zu Helgoland sowie Romo und Sylt erläutern die Erfahrungen von damaligen Reisenden aus heutigem Blickwinkel. In einem kleinen Interview haben wir über die Inspiration, Erwartungen und Erfahrungen des Projekts gesprochen:

ZVAB: Was hat Sie an der Idee „Reisen mit einem historischen Reiseführer” inspiriert? Haben Sie sofort an die Nordseebäder gedacht, oder sind Sie eher zufällig darüber gestolpert?

Als Kunsthistorikerin faszinieren mich Vergleiche unterschiedlicher Zeiten immer und die Idee mit einem historischen Reiseführer auf Tour zu gehen, hat mich sofort inspiriert. Die Nordseebäder habe ich ausgewählt, weil ich hier seit einigen Jahren wohne und daher sowohl die Sicht von außen als auch von innen habe. Ich war bereits auf historische Postkarten gestoßen oder hatte andernorts die Geschichte über die Entstehung der Pfahlbauten in St. Peter gelesen, das aber Ende des 19. Jahrhunderts nicht im Ansatz die Bedeutung von heute hatte.

ZVAB: Wie haben Sie sich einen Reiseführer von 1896 vorgestellt? Was waren beim ersten Durchblättern die größten Überraschungen?

Ich hatte einmal eine Art historischen Reiseführer von Fernando Pessoa über Lissabon gelesen und mir daher vor allem Beschreibungen und weniger konkrete Tipps in einem historischen Reiseführer vorgestellt. Auch hatte ich weniger Abbildungen, Illustrationen und Karten erwartet, mit denen dieses Buch reichlich ausgestattet ist. Was man in einem aktuellen Reiseführer auch nicht vorfinden würde, ist eine Charakterisierung der Bevölkerung vor Ort, als wären die Nordseebäder Schleswig-Holsteins gar etwas Exotisches. In einem Reiseführer von heute würde maximal stehen, dass man hier mit „Moin“ den ganzen Tag über grüßt und woher der Ausdruck stammt. Es wäre nie die Rede von „einem reckenhaften, wetterharten, blauäugigen Menschenschlag“.

ZVAB: Welche Inseln/Badeorte haben in den letzten 100 Jahren die größte Veränderung durchgemacht? Oder welche haben ihren damaligen Charakter behalten?

Ein bisschen von ihrem damaligen Charakter haben sich gewiss alle Inseln behalten. Einige Badeorte waren noch in der Entstehung wie etwa St. Peter, andere schon als Badeort voll entwickelt wie Westerland. Doch so eine Art Grundgeist der Inseln bleibt ja über Jahrhunderte bestehen. So sind Amrum und Röm auch heute noch eher Anlaufstellen für Naturliebhaber, während man auf Sylt auch den Trubel findet. Natürlich gibt es es auf Sylt genug Raum für stille Momente inmitten der Natur, vor allem an der Odde und am Ellenbogen. Oder im Winter, der für den Autor Volckmann gar kein Thema ist. Vor mehr als hundert Jahren fuhr man vor allem zu heutigen Hauptsaisonzeiten an die Nordsee. Vielfach wegen der guten Luft. Und als größter Sport galt vermutlich die Jagd, daher zeigte sich die Tierbevölkerung der Inseln früher geschrumpft, während Trottellummen und Seehunde heute das Bild Helgolands mitbestimmen.

ZVAB: Konnte der Reiseführer auch heute noch einen Beitrag zur Reiseplanung leisten?

Zur Planung eher nicht, da sich Transportmittel, Gaststätten und Unterkünfte geändert haben. Das heißt, Volckmanns konkrete Tipps sind nach über 100 Jahren natürlich nicht mehr buchbar. Wohl aber dient der Reiseführer als interessante bis amüsante Lektüre, die den Leser in eine andere Zeit zurückführt. Und manchmal habe ich sogar gedacht, die Unterschiede zu heute könnten wesentlich größer sein. So als wären 100 Jahre nichts. Ich hätte zum Beispiel nicht erwartet, dass Westerland Ende des 19. Jahrhunderts touristisch schon so weit entwickelt war. Auch nicht, dass es so international war, denn heutzutage finden sich in Nordfriesland ja hauptsächlich Urlauber aus Deutschland.

ZVAB: Vor ein paar Wochen ging die erste Reise nach Helgoland – wie war der Gesamteindruck der modernen Reise im Vergleich zu den historischen Informationen? Wurden Ihre Erwartungen getroffen oder gab es viele Überraschungen?

Das Helgoland von heute ist vermutlich von allen beschriebenen Orten am meisten von den Erfahrungen Volckmanns entfernt. Allein durch den letzten Weltkrieg hat sich neben der Architektur sogar die Form der Insel verändert, fast wäre sie komplett zerstört worden. Was Unterschiede beim Urlauben betrifft, zählt für mich zu den größten Überraschungen, dass Naturschutz vor über 100 Jahren quasi kein Thema war. Robben und Seehunde sind heute eine Riesenattraktion auf Helgoland, damals gab es kaum welche. Robbenjagd schien ein beliebtes Freizeitvergnügen zu sein, das zum Beispiel auf Föhr mit Erfolg praktiziert wurde. Von dort unternahm man Jagdausflüge zum „Seesand, dem Gefilde der Seehunde“.

ZVAB: Der aktuelle Blogpost beschreibt die Reise über Röm nach Sylt, ist es heute noch wirklich möglich in die Fußstapfen von damals zu treten? Gab es einen Ort, den Erwin Volckmanns Worte heute noch genauso gut beschreiben können wie früher?

Ich denke, Volckmann hat Sylt in seinem Wesen sehr gut erfasst, jenes Großartige und auch die Unterschiede zu den anderen Inseln. Er hat genau bemerkt, dass es nur hier diese ständige Brandung gibt. Von dem Gefühl, dass der Autor beschreibt, ist immer noch viel vorzufinden, dennoch hat Sylt im Vergleich zu früher davon auch erheblich verloren. Sei es durch die Abtragungen von Sand und Dünen, sei es durch die starke touristische Nutzung. Und doch erfreut es sich ungebrochener Beliebtheit. Röm hat sich seit über 100 Jahren unter dem touristischen Aspekt stark verändert, aber viel von seiner Ursprünglichkeit behalten. Vermutlich weil – ähnlich wie bei Amrum – der Schwerpunkt hier auf Weite und Natur liegt.

ZVAB: Würden Sie einen antiquarischen Reiseführer in Zukunft auch mal auf andere Reisen mitnehmen?

Unbedingt. Der Reiseführer als historisches Dokument, als Einblick in eine andere Zeit. Es macht wohl am meisten dort Sinn, wo man sich schon ein wenig auskennt. Dann kann es geradezu erheiternd sein und den Blickwinkel in neue Richtungen lenken. Der Leser zieht automatisch Vergleiche mit seiner eigenen Welt, ordnet ein und versucht zu verstehen. Letzten Endes beginnt man, seine eigene Zeit in einem anderen Licht zu sehen. Mit neuem Abstand. Reisen mit einem historischen Reiseführer ist immer ein Perspektivwechsel.

ZVAB: Haben Sie eine Lieblingsinsel von damals und heute?

Meine Lieblingsinsel ist Amrum. Interessanterweise genau aus den Gründen, die den Autor Volckmann etwa Sylt vorziehen lassen. Auf Amrum dreht sich alles um Meer, Dünen und Kniepsand. Es herrscht nicht die Zerstreuung oder Abwechslung wie auf Sylt, das sich schon zum Ende des 19. Jahrhunderts als mondänes Seebad mit internationalem Flair etablierte. Vielleicht suchen wir heute mehr die Abgeschiedenheit, das Weite und Einfache, weil uns die Welt zu eng und laut geworden ist? Amrum ist für mich so etwas wie die Essenz von Nordfriesland auf einer Insel. Es fällt so leicht, die Kraft der Elemente zu spüren und sich klein und unbedeutend wie ein Sandkorn im Wind zu fühlen. Und wer weiß, hätte ich damals gelebt, wäre meine Wahl vielleicht auch auf Sylt gefallen.

7. October 2016

Buch in Fraktur, ein Mängelexemplar?

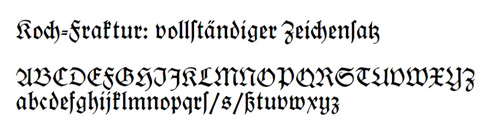

von Martina Berg (Die Bücher-Berg)Da schickt mir doch heute ein Kunde ein bestelltes Buch wieder zurück und beschwert sich, wie ich es denn wagen könnte, “unlesbare Bücher” zu verkaufen. Es handelte sich um eine zweibändige Ausgabe von Gustav Freytags “Die Ahnen” aus den 1930er Jahren. Und “unlesbar” war die Ausgabe für den Kunden, weil sie in Fraktur gedruckt war.

Es war übrigens nicht der erste Fall dieser Art. Daher schreibe ich schon seit vielen Jahren in die Beschreibung eines solchen Buches den Hinweis “Schrift: Fraktur (Alt-Deutsch)”. Das “Alt-Deutsch” ist zwar typografisch nicht ganz korrekt, wird aber von den meisten verstanden. Wer also Fraktur nicht lesen kann, sollte zumindest meine Artikelbeschreibungen aufmerksam lesen und dann von einer Bestellung Abstand nehmen (oder eine andere, für ihn “lesbare” Ausgabe kaufen).

Nun habe ich mir aber gedacht, ich nehme diese Rücksendung zum Anlaß, um hier und jetzt ein wenig über Fraktur- und Sütterlin-Schrift zu plaudern.

Frakturschrift

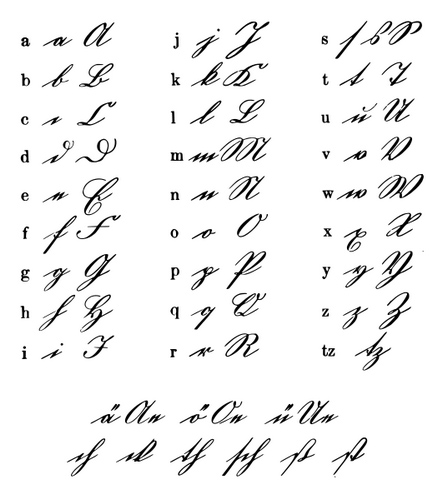

Entwickler der leicht verspielten und doch etwas kantigen Sütterlin-Schrift war der Grafiker Ludwig Sütterlin (1865-1917). Im Auftrag des preussischen Kultusministeriums schuf er 1911 diese Schreibschrift-Variante der damals gebräuchlichen Fraktur-Druckschrift.

Sütterlin-Schrift

Ab 1924 bis 1941 lernten alle deutschen Lese- und Schreibanfänger die nach ihrem Erfinder benannte Sütterlin-Schrift statt der zuvor üblichen Kurrent-Schrift.

Kurrent-Schrift

Im Dritten Reich förderte man zunächst die Verwendung der sogenannten gebrochenen Schriften Fraktur, Kurrent und Sütterlin als deutsche Schriften. 1941 wurden diese Schriften aber dann plötzlich durch einen Erlass Martin Bormanns als Judenlettern in allen deutschen Schulen verboten. Fortan lernten die Schüler die Deutsche Normalschrift, eine lateinische Schriftvariante.

Deutsche Normalschrift

Nach dem Krieg entdeckte man die Schnörkelbuchstaben der Sütterlin wieder: in der DDR benutzte man die Schrift bis in die 1960er Jahre. Und westdeutsche Schüler lernten Sütterlin in einigen Bundesländern noch bis in die 1970er Jahre hinein – allerdings nur zusätzlich zur heute gebräuchlichen lateinischen Schreibschrift.

Wer sich eingehender über diese alten deutschen Schriften informieren möchte, dem empfehle ich die Seite des Bundes für deutsche Schrift und Sprache e.V.. Im dortigen Netzladen gibt es sehr nützliche Übersichtstafeln, die beim Lesen- und Schreibenlernen sehr hilfreich sind.

Ich hatte übrigens in der Grundschule (1966 bis 1969) “Schönschreiben” als Unterrichtsfach – dort lernte ich noch in Sütterlin zu schreiben. Das habe ich allerdings fast wieder verlernt – lesen kann ich es heute nur noch mit Mühe. Fraktur-Schrift dagegen kann ich fließend lesen.

Wie sieht das bei Ihnen aus? Was können Sie lesen – Sütterlin oder Fraktur? Oder beides nicht? Ist für Sie ein in Fraktur gedrucktes antiquarisches Buch auch ein “Mängel-Exemplar”, dass Sie zurückschicken würden?

13. May 2016Was sind eigentlich Schreibmeisterbücher?

von Martina Berg (Die Bücher-Berg)Schreibmeisterbücher enthalten Schriftmuster, erklären die Behandlung der Schreibfedern, die Herstellung von Tinten und vermitteln allerhand nützliches Wissen rund um das Schreiben.

Durch die Reformation nahm auch das Schulwesen in Europa einen enormen Aufschwung. So blieb das Lesen und Schreiben kein Privileg der Klöster und des Adels mehr. Nahezu jeder konnte es nun lernen.

Die Kanzlisten der Höfe traten die Nachfolge der Schriftkünstler des Mittelaters an und lehrten als “Schreibmeister” in öffentlichen und privaten Schulen die Schreibkunst, meist zusammen mit der Rechenkunst. Zu Anschauungs- und Lehrzwecken gaben einige von ihnen Schriftvorlagen heraus, die sogenannten “Schreibmeisterbücher”.

Zwischen 1500 und 1800 erschienen etwas 800 Schreibmeisterbücher, die heute meist äußerst selten geworden sind. Da sie zu Lehrzwecken eingesetzt wurden, unterlagen sie einem starken Verschleiß und haben nur vereinzelt bis heute “überlebt”.

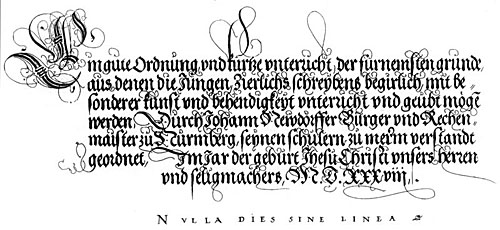

Die schönsten Exemplare erschienen im 16. und 17. Jahrhundert. Das erste deutsche Schreibmeisterbuch entstammt der Feder des vermutlich bedeutendsten Schreibmeisters Johann Neudörffer der Ältere (* Oktober 1497 in Nürnberg; † 12. November 1563 in Nürnberg). Es erschien 1519 unter dem Titel “Fundament … seinen schülern zu einer unterweysung gemacht”.

Neudörffers Hauptwerk ist eine Weiterentwicklung dieses Buches. Es heißt “Ein gute Ordnung vnnd Kurtze vnnterricht der fürnembsten grunde aus denen die Jungen Zierlichs schreibens begirlich mit besonnderer, kunst vnd behendig-kait unterwisen vnd geubt mogen werden Durch Johan[n] Neudorffer Burger vnd Rechenmaister Zu Nurmberg, seinen schulern zu mererm verstandt geordnet Jm Jar der geburt Jesu Christi vnsers herrn vnd seligmachers” und kam 1538 heraus. Ein Exemplar dieses Buches befindet sich in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig.

Johann Neudörffer: Eine gute Ordnung und kurzer Unterricht, Nürnberg 1538; Titelblatt (Radierung; Wiedergabe nach dem seitenverkehrten Originaldruck des Exemplars im Besitz des Germanischen National-Museums Nürnberg).

Im 18. Jahrhundert werden mit der aufkommenden Kupferstichtechnik immer kühner geschwungene Formen entwickelt, deren Qualität aber immer mehr nachlässt. Sammelnswert sind aber auch diese Schreibmeisterbücher – vor allen Dingen, weil die raren Ausgaben aus dem 16. und 17. Jahrhundert entweder meist in festen Händen von Museen und Bibliotheken sind oder für den “normalen” Bücherliebhaber schlicht unbezahlbar.

Bibliografisch wird dieses Gebiet der Buchkunst noch recht stiefmütterlich behandelt – es gibt lediglich einen Titel von Werner Doede: Bibliographie deutscher Schreibmeisterbücher von Neudörffer bis 1800. Dieses Buch ist nur noch antiquarisch erhältlich und kostet je nach Erhaltungszustand derzeit etwa 65 bis 150 Euro.

21. March 20163 wirksame Methoden gegen stinkende, riechende, muffige Bücher

von Martina Berg (Die Bücher-Berg)

Lange haben Sie es gesucht und nun endlich auch im Internet gefunden: Ihr ganz spezielles Lieblingsbuch. Voller Freude haben Sie die Büchersendung ausgepackt, das Buch aufgeblättert und nun das: modriger Geruch schlägt Ihnen entgegen. So intensiv, dass Ihnen die Lektüre keinen wirklichen Spaß macht.

Was nun? Das Buch zurück schicken? Obwohl Sie doch so lange danach gesucht haben? Das muss nicht sein, denn es gibt Möglichkeiten, unangenehme Gerüche aus Büchern zu vertreiben. Ich stelle Ihnen hier einige vor.

Wie entstehen muffige Buchgerüche?

Nässe ist der größte Feind von Papier und Büchern. Oft werden Bücher unsachgemäß in feuchten Kellern oder Dachböden gelagert. Da Papier sehr stark Feuchtigkeit anzieht, wird es dort schon nach kurzer zu einem idealen Nährboden für Schimmelsporen. Und die verursachen übliche Gerüche.

Bücher mit einem regelrechten Schimmelüberzug sind meist nicht mehr zu retten, die sollten entsorgt werden. Nur besondere Raritäten können vielleicht noch von einem Buchrestaurator gerettet werden.

Aber auch in der scheinbar trockenen Wohnung nehmen Bücher (oder genauer gesagt das Papier) im Laufe der Zeit alle Wohnungsgerüche auf. Essensdüfte, Kerzenrauch, Kaminfeuer, Parfüms und auch Körperausdünstungen sorgen für den muffigen Buchgeruch. Besonders unangenehm empfinde ich persönlich auch den Zigarettenrauch, der Büchern aus Haushalten von Kettenrauchern entströmt.

Gerade bei Büchern, die einem sehr am Herzen liegen, lohnt es sich, zur Geruchsvertreibung eine der folgenden Methoden auszuprobieren:

1. Die Gefrier-Methode

Erforderliches Material: Zeitungspapier, Plastiktüte, Tesafilm, Gefrierfach oder Gefriertruhe.

Wichtig: nehmen Sie keine druckfrischen Zeitungen für diesen und den folgenden Tipp. Die führen zu vermeidbaren Problemen mit abfärbender Druckerschwärze. Um das zu vermeiden, nehmen Sie nur Zeitungen, die mindestens 14 Tage alt sind. Alternativ können Sie aber auch Papiermülltüten verwenden.

Packen Sie das Buch in das Zeitungspapier ein. Dabei muss das Papier das Buch komplett umhüllen. Verkleben Sie die Ränder gut mit Tesafilm. Jetzt kommt das Päckchen in eine Plastiktüte, die Sie ebenfalls gut zukleben. Je weniger Luft in der Tüte ist, umso besser funktioniert das „entmuffen“.

Das so gepackte Buchpaket kommt nun für etwa 10 bis 12 Stunden in die Tiefkühlung (Gefrierfach oder Kühltruhe). Nach dieser Zeit holen Sie das Buch wieder heraus und packen es sofort aus. Damit die Kälte schnell entweichen kann, blättern Sie es mehrfach durch. Dabei werden Sie feststellen, dass der Geruch verschwunden ist.

2. Die Katzenstreu-Methode

Erforderliches Material: Zeitungspapier, Katzenstreu, Kiste und Tesafilm.

Wieder wird das Buch wie bereits bei der Gefrier-Methode beschrieben in Zeitungspapier verpackt. Dieses Paket legen Sie in eine etwas größere Kiste und bedecken es vollständig mit Katzenstreu. Jetzt arbeitet die Zeit für Sie, etwas Geduld sollten Sie aber haben: je nach Stärke des Geruchs dauert es etwa 4 bis 6 Wochen, bis der Muffgeruch verschwunden ist. Riecht es nach dieser Zeit immer noch, verbuddeln Sie es einfach nochmals für einige Wochen.

Die Katzenstreu-Methode ist übrigens mein bevorzugtes Anti-Geruchs-Verfahren. Bei mir liegen eigentlich immer mehrere Bücher in Katzenstreu-Kisten. Denn in meinem Antiquariat biete ich möglichst nur geruchsneutrale Werke an.

3. Die Natron-Methode

Erforderliches Material: Papiertüte, etwas Schnur, Papiertüte.

Nehmen Sie die Papiertüte, schütten Sie 2 Esslöffel Natron hinein und stecken anschließend das Buch hinein. Nun binden Sie mit der Schnur die Tüte zu und stellen sie für mindestens 7 Tage in eine trockene Ecke. Achten Sie darauf, dass Sie die Tüte nicht schütteln.

Nach einer Woche holen Sie das Buch wieder aus der Tüte, pusten eventuell anhaftendes Natron vom Buch und stellen fest, dass der Geruch verschwunden ist. Zigarettengestank bekommen Sie meist nicht im ersten Durchgang weg, wiederholen Sie den Vorgang notfalls mehrfach.

Leider gibt es bei Raucherbüchern auch ganz extreme Fälle, bei denen keine dieser Methoden hilft. Dann können Sie dieses Buch entweder wegwerfen oder Sie arrangieren sich mit dem Geruch. Ich tendiere in solchen Fällen zu ersterem.

Die Parfümierungs-Methode

Ich vertrete die Meinung, dass ein Buch nach Buch riechen sollte und nicht nach irgendwelchen künstlichen Duftstoffen. Darum halte ich von Vorschlägen, muffigen Geruch durch „liebliche Parfümdüfte“ zu überlagern, gar nichts. Ein Buch, das wie eine Parfümerie riecht, landet bei mir auch in einer Katzenstreu-Kiste.

So schützen Sie Ihre Bücher vor muffigen Gerüchen

Lagern Sie Ihre Bücher nie in einem feuchten Keller. Wenn Sie keine andere Wahl haben, besorgen Sie sich einen elektrischen Luftentfeuchter oder Bautrockner. Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Lagerung von Büchern beträgt um die 55 %.

Wer mit Büchern leben will, wird Wohnungsgerüche nicht vermeiden können. Verschlossene Bücherregale (Glastüren) halten einen großen Teil der Gerüche aber ab und schützen Ihre Bücher dazu noch vor Staub.

23. June 2015

Ein Cocktail zu Ehren des Buches

von ZVABWelttag des Buches 2015. Auf der ganzen Welt fanden sich gestern Antiquare, Büchersammler und Interessierte zusammen, um gemeinsam mit der ILAB (International League of Antiquarian Booksellers) das antiquarische Buch zu feiern.

In München hatten die Besucher im Vorfeld eine kunstvoll bedruckte Einladung zum „Buch-Cocktail“ erhalten. Wo sich seit Goethes Todesjahr 1832 Münchener Kaufleute zum Cocktail treffen – in Kaufmanns-Casino am schicken Odeonsplatz –, setzten elf Münchener Antiquare diese Tradition fort.

Es war der perfekte Ort, um einen sonnigen Welttag des Buches in München ausklingen zu lassen. Bei guter Bewirtung und einem Fingerfood-Buffet, live Klaviermusik, und nicht zuletzt mit ausgewählten Büchern.

Antiquar Dieter Zipprich fiel die Wahl der Bücher nicht schwer, er orientierte sich an der Jahreszeit und präsentierte beim Speed Dating mit den Buchliebhabern seine Auswahl zum Thema „Pflanzen“. Darunter war ein 5-bändiges monographisches Werk über die Orchideen-Gattung “Masdevallia”, aus dem 20. Jahrhundert.

Gute Stimmung herrschte auch beim Büchertisch des Antiquariats Kurz. Sie waren aus Oberaudorf angereist und sind mit ihren Büchern außerdem am Wochenende auf der Auer Dult in München vertreten.

Antiquar Eberhard Köstler begrüßte seine Gäste und lud zur Spende ein: im Rahmen des Unesco Welttag des Buches wurden kleine wie große Beträge für ein Leseförderungsprojekt im Süd-Sudan eingesetzt.

Das Antiquariat Daniela Kromp präsentierte einige Buchstaben eines höchst seltenen Architektur-Alphabets aus den Jahren 1842-44.

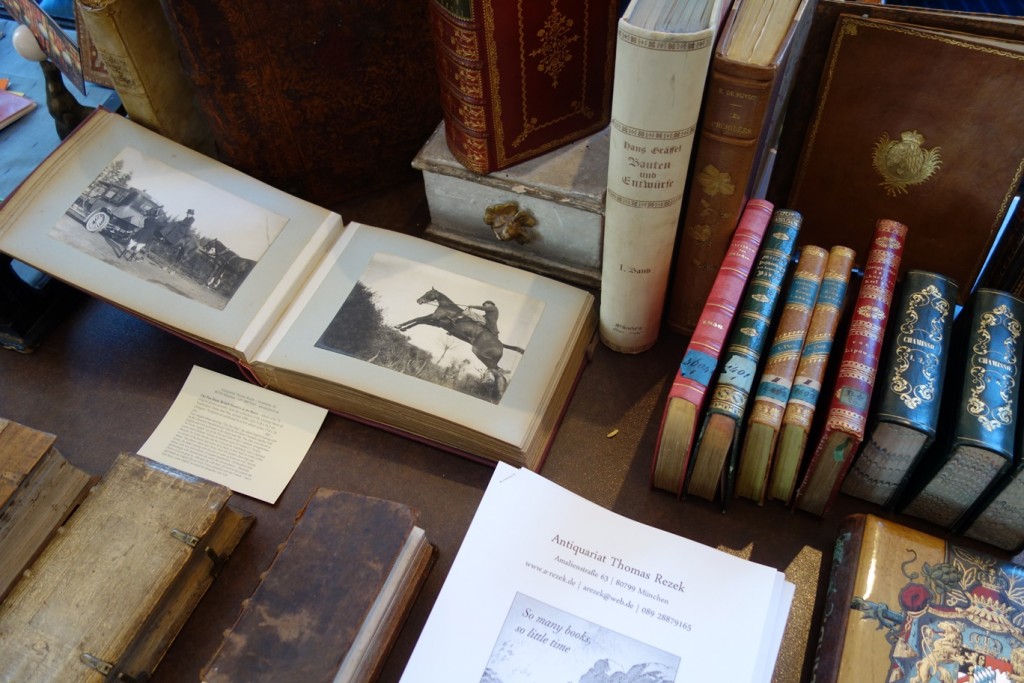

Ein Blick auf den Büchertisch des Antiquariats Thomas Rezek.

Die ILAB hat in diesem Jahr eine Premiere gewagt und weltweit zu den unterschiedlichsten Aktionen aufgerufen. Wer in München dabei war, durfte an einem gelungenen “Get-together” in angenehmer Atmosphäre teilhaben. Wir sind gespannt, was für das nächste Jahr in Planung steht!

24. April 2015

Antiquarische Gartenbücher

von ZVABZwar ist das Wetter gerade nicht allzu frühlingshaft, aber lange wird es nicht mehr auf sich warten lassen. Was kann es dann Schöneres geben als sich ein gutes Buch zu schnappen, den Gartenstuhl rauszustellen und den Frühlingsbeginn zu genießen!

In unserem neuen ZVAB-Special haben wir für Sie eine Reihe an Kostbarkeiten rund um das Thema Garten zusammengestellt, unter denen sicher für jeden Garten-Liebhaber etwas dabei ist. Darunter sind altbewährte praktische Gartenratgeber wie von Henriette Davidis, die ihr umfassendes Gartenbuch 1850 begann und ständig erweiterte; allerlei Fundstücke aus dem 18. und 19. Jahrhundert, ebenso wie neuere Tipps rund um die Gartenarbeit. Aber auch der literarische Lesegenuss soll nicht zu kurz kommen. Neben Betrachtungen über die eigene kleine Idylle von Herman Hesse und diversen Gartengeschichten, finden Sie auch unterhaltsame Krimis, mit vielen Gartentipps.

30. April 2014Trojanische Pferde des 20. Jahrhunderts – Eine Reise in die Welt der Tarnschriften

von ZVAB Wir kennen heute viele verschiedene Arten der Erinnerung an die Zeit zwischen 1933 und 1945: Filmaufnahmen, Prozessberichte, Aussagen der Zeugen und eine Vielzahl literarischer Berichte sowie Holocaustliteratur.

Wir kennen heute viele verschiedene Arten der Erinnerung an die Zeit zwischen 1933 und 1945: Filmaufnahmen, Prozessberichte, Aussagen der Zeugen und eine Vielzahl literarischer Berichte sowie Holocaustliteratur.

Eine besondere Form der Erinnerung sind “verkleidete Bücher”, sogenannte Tarnschriften. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass ein unauffälliges Titelblatt über einen brisanten Inhalt hinwegtäuschen soll. Das Ziel dieser Veröffentlichungen war es, Verbote, Zensur und somit die Beschlagnahmung durch die öffentlichen Behörden zu umgehen.

Die genaue Anzahl der auf diese Weise veröffentlichten Schriften ist nicht bekannt, jedoch gibt es detaillierte Aufzeichnungen in den Gestapo Archiven. Außerdem hat Heinz Gittig zu dem Thema eine Bibliografie der Tarnschriften 1933 bis 1945 herausgegeben, die in der neusten Auflage von 1996 bis zu 1022 dieser Publikationen verzeichnet.

Spannend ist nicht nur die Frage, wie viele und welche Schriften es tatsächlich zur Zeit des Nationalsozialismus gab, sondern ob die Definition der „Tarnschrift“ nur Texte aus diesem Zeitraum einschließt. Die Rote Armee Fraktion beispielsweise hat ebenfalls viele solcher Hefte gedruckt und verbreitet. Diese werden zwar heuzutage als Tarnschrift beworben und verkauft, weisen aber oft die typischen Merkmale nicht auf.

Spannend ist nicht nur die Frage, wie viele und welche Schriften es tatsächlich zur Zeit des Nationalsozialismus gab, sondern ob die Definition der „Tarnschrift“ nur Texte aus diesem Zeitraum einschließt. Die Rote Armee Fraktion beispielsweise hat ebenfalls viele solcher Hefte gedruckt und verbreitet. Diese werden zwar heuzutage als Tarnschrift beworben und verkauft, weisen aber oft die typischen Merkmale nicht auf.

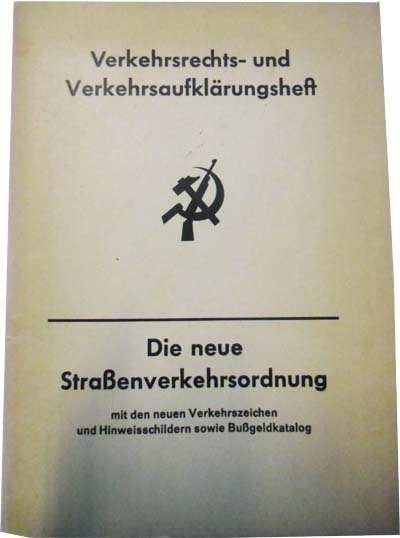

Ein Beispiel ist Die neue Straßenverkehrsordnung, die den Text Die Lücken der revolutionären Theorie schliessen – Die Rote Armee aufbauen! beinhaltet. Hier ist direkt sichtbar, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Heft zur Aufklärung handelt. Haben wir es hier auch noch mit einer Tarnschrift zu tun?

Im ZVAB-Special zum Thema finden Sie weitere interessante Tarnschriften.

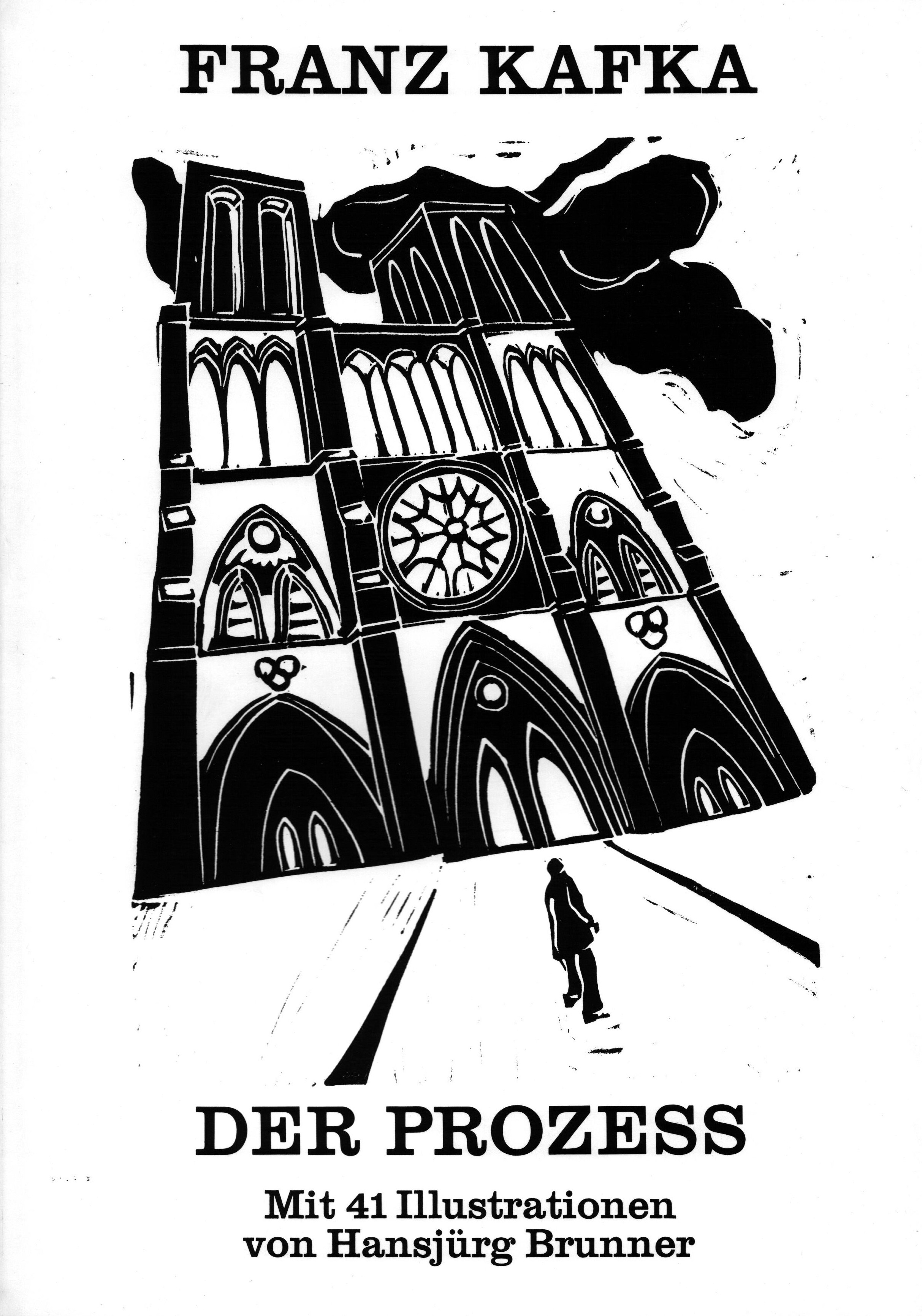

7. January 2014Kafka, illustriert

von ZVABKafkas Werk hat zahlreiche Illustratoren inspiriert und im neuen ZVAB-Special stellt Juliane Schmidt-Wellenburg einige der schönsten und bekanntesten illustrierten Kafka-Ausgaben vor.

Auf der Suche nach Bildern zu dem Thema, waren uns neben der Suche im Angebot des ZVAB zwei Antiquariate besonders behilflich: das Antiquariat Buchfindling und das Buch und Café Antiquarius. Sie haben uns tolle Abbildungen aus Kafkas Prozess, mit Linolschnitten von Hansjürg Brunner und aus Die Verwandlung, mit Lithografien von Carl Otto Bartning geschickt. Nicht alle haben in unserem Special Platz gefunden, daher laden wir Sie an dieser Stelle auf eine visuelle Reise durch Kafkas berühmtes Werk ein:

26. March 2013Rare Original-Drogensammlung erstanden

von zvabDer Titel dieses, kürzlich vom Antiquariat am Mehlsack erstandenen Artikels lässt keinen Raum für Spekulationen:

Es handelt sich bei diesen acht Kästen mit pflanzlichem Inhalt um die Original-Drogensammlung, wie sie die Studirenden der Drogisten-Akademie Braunschweig für den Unterricht in der Warenkunde haben müssen. Aus der Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert herum stammend, inhaltlich komplett und unbeschädigt, handelt es sich hierbei um ein echtes Rarissimum!

Passend dazu bietet das Antiquariat am Mehlsack auch noch die einzige 75-Jahres-Festschrift der Akademie, in einem ebenfalls guten Zustand, in schöner Gestaltung und mit zahlreichen Fotos und Abbildungen.

Vielleicht ein Grund, sich mal ausgiebiger mit der Thematik zu beschäftigen?!

16. August 2012Hermann Hesse als Maler

von zvabKein Zweifel, es ist Hesse-Jahr! Wir gedenken des 50. Todestags von Hermann Hesse. Für uns ein Grund, sich mit einer Leidenschaft des Autors auseinanderzusetzen, die oftmals hinter seiner Schreibkunst zurückbleibt: die Malerei. Im ZVAB-Special ergründet Carsten Tergast die Hintergründe für das Hobby des Autors, illustriert ist der Artikel mit einmaligen Aquarellen des großartigen Schriftstellers – und Malers!

(Weiterlesen …)