Vom Londoner Agenten-Boot ins Herz der (deutschen) Hauptstadt

Vom Londoner Agenten-Boot ins Herz der (deutschen) Hauptstadt

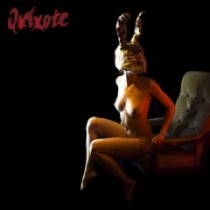

– Miguel de Cervantes‘ Romanfigur Don Quijote kämpfte verzweifelt gegen Windmühlen. Auf den ersten Blick erscheint das offensichtliche aneinander vorbei Agieren zwischen Plattenfirmen und der mittlerweile in Berlin beheimateten englischen Indierock-Band Quixote als Analogie dazu. Doch der kluge Kopf weiß: Kommt der Berg nicht zum Propheten… resp.: Gut Ding will Weile haben. Mit etlichen langweiligen Sprichworten ließe sich die Strategie der Band erklären: Denn in der Zwischenzeit erschien mit „Devil in a Bunny Suit, Angel in a Cocktail Dress“ das Debüt in Eigenregie. Mit Sänger Cameron Laing sprach Ronald Klein.

RK: Bevor ihr nach Berlin gezogen seid, hattet ihr in London gelebt und gearbeitet. Lange galt ja England mit seinen verschiedenen Metropolen als Eldorado für Indie-Musik. Blickst Du ähnlich auf die Insel?

Cameron: Um ehrlich zu sein, sehe ich persönlich gerade in Bezug auf London nicht den Eldorado-Status. Es gibt dort unzählige Bands, eine unüberschaubare Anzahl an Veranstaltungsorten. Aber genau das befördert eben nicht das Entstehen guter Musik. Im Gegenteil, die hohen Lebenserhaltungskosten und die Musiker, die alle irgendwie ähnlich klingen, gestalten die Situation für die Bands sehr schwierig.

Aber wenn man von London absieht, hast du recht, gibt es nach wie vor viele spannende regionale Szenen. Wir waren mit Quixote auf einer Charity-Tour für die Opfer von Kriegskindern. In Brighton, Leeds, Liverpool oder Manchester ist die Szene viel spannender. Auf der Tour haben wir mit 47 Bands zusammengespielt. Die meisten von ihnen klangen wie The Killers, aber die wirklich originellen Acts kamen aus allen möglichen Ecken, nur nicht aus London.

Mit welchen Erwartungen zogst du nach Berlin?

Ehrlich gesagt, trugen mich keine Erwartungen, als ich Ende 2010 hier strandete. Ich zog hierher, nachdem ich einige Zeit in Paris verbrachte und anschließend durch Südspanien und -frankreich reiste. Berlin war für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ich kannte niemand. Meine erste Unterkunft war ein Hostel in der Nähe der Warschauer Straße. Ich irrte durch die Straßen und staunte, wie kaputt und heruntergekommen alles wirkte, jedenfalls im Vergleich zu Paris. Schnell überstieg Berlin alles, was ich an Erwartungen hätte haben können. Die Leute sind unheimlich umgänglich, es gibt so viel Freiheit und die Stadt pulsiert vor Energie. Ich habe in vielen Städten und Ländern gelebt, aber Berlin überrascht mich immer wieder aufs Neue – in einem völlig positiven Sinne.

Es wird immer wieder betont, wie billig die Lebenserhaltungskosten in Berlin seien. Handelt es sich bei dem Bild als Künstlerparadies um einen modernen Mythos oder hast du tatsächlich hier mit deiner Band einen leichten Start gehabt?

In der Tat kommt es der Idee eines Künstlerparadieses sehr nah! Es erinnert mich sehr an das Image, das Paris in den 50ern und London in den 60ern hatte. Natürlich wirkt es erst einmal alles einfach und verlockend. Aber als ich das Unhinged Festival mitbegründete (im SO 36, Anm. d. Verf.), merkte ich schnell, dass es auch hier schwierig, von der Kunst zu leben. Quixote hatte tatsächlich einen einfachen Start, was einer Reihe von Zufällen zu verdanken ist. Ich spielte als Straßenmusiker auf dem Alexanderplatz. Dort kam Tom Deininger vorbei, der ehemalige Gitarrist der Popband Klee. Er arbeitet auch als Produzent und er bot mir an, auf einigen seiner neuen Platten zu singen. Es handelte sich um Popprojekte für Universal. Nicht unbedingt meine Art von Musik, aber Tom kümmerte sich großartig um mich, besorgte mir eine Wohnung, ein Telefon und brachte mich mit Produzenten zusammen. Ein Teil der Band folgte mir von London aus, das Line-Up ergänzen hiesige Musiker.

Du hast das Album in Eigenregie aufgenommen. Gab es keine Pläne, die Aufnahmen in die Hände eines Labels zu legen?

Nicht wirklich. Wir haben letztes Jahr eine EP mit Tom Deininger gemacht. Als Toningenieur wirkte Philsen Hoppen, der sonst die Beatsteaks aufnimmt. Damals wollten wir mit der Scheibe dann bei den Plattenfirmen Klinken putzen gehen. Aber irgendwie hatten wir das Gefühl, dass die Aufnahmen nicht unseren Vorstellungen entsprachen. Daher beschloss ich, das Album selbst zu produzieren. Anhand der Reaktionen der Presse, merke ich, dass es ein richtiger Entschluss war. Bei den Plattenfirmen verhält es sich ohnehin schwierig. Du hast maximal zehn Sekunden Zeit, um einen unheimlich beschäftigten A&R-Mann zu beeindrucken, was aber zur Zeit nur funktioniert, wenn du Indie-Elektro spielst oder schrägen Folk mit Glockenspiel.

Also gab es keinen Kontakt zu den Firmen?

Doch. Die meisten mochten auch das Material. Aber was darauf folgte, war dann eher speziell. Ein Label wollte mich in ein Team stecken, zusammen mit anderen Komponisten. Aber die schrieben Songs für „X-Factor“ und andere Reality-Formate. Sie hofften, ich könnte den Songs eine kantigere Dimension verpassen. Das ist nun wirklich nicht das, wonach ich mich sehne. Universal sandte mir eine wirklich nette Email. Darin schrieben sie, dass unsere Musik ausgesprochen toll sei. Aber in dem gegenwärtigen, schnelllebigen Markt, müsse man eher auf Quantität denn auf Qualität achten!! Ich denke, dieses Statement ist symptomatisch für den gegenwärtigen Zustand der Musikindustrie. Es sind die Majors, die den finanziellen Background und die Marketing-Power haben, um Underground-Künstler bekannt zu machen. Aber selbst die großen Firmen sind nur noch auf die schnelle Mark aus, statt Künstler zu fördern, die nicht den gängigen Mainstream-Kriterien entsprechen. Wenn Universal offen sagt, dass sie an Quantität und nicht Qualität interessiert sind, ist es schwer, mit einem Label zu planen.

Rein stilistisch befindet sich Quixote zwischen den Stühlen, was der Sache nicht gerade förderlich ist. Zwar im Indierock verwurzelt, aber mit der musikalischen Avantgarde flirtend.

Rein stilistisch befindet sich Quixote zwischen den Stühlen, was der Sache nicht gerade förderlich ist. Zwar im Indierock verwurzelt, aber mit der musikalischen Avantgarde flirtend.

Ja, das stimmt. Man kann uns nicht leicht in eine Schublade stecken. Wir nutzen zwar gern das Strophe-Refrain-Schema, erscheinen aber deutlich ungewöhnlicher gebaut. Wir wurden von der zitty, einem Berliner Stadtmagazin, als Mischung aus Blues, Rock und Avantgarde bezeichnet. Dem stimme ich nicht unbedingt zu. Es ist Musik. Fertig.

Wie kommt den das Publikum mit eurer Ausrichtung zurecht?

Das Berliner Publikum ist wirklich toll. Wir haben oft in London, Paris und Berlin gespielt. Jede Stadt hat eine ganz eigene Atmosphäre. Wobei London und Berlin gemeinsam ist, dass sich das Publikum nicht ausschließlich auf die Band konzentriert, sondern deren Musik als Hintergrund für Gespräche oder auch zum Tanzen benutzt. Generell kann man sagen, dass die Berliner – entgegen ihres Rufs – am offensten sind. In Paris erscheint ein Auftritt eher wie ein Theaterabend. Man setzt sich, nippt an einem Gläschen Wein und lauscht der Musik. Ganz ehrlich, mir gefällt es am besten, in Berlin Musik zu machen.

Kannst du denn davon leben?

Berlin ist die einzige Stadt, in der ich einfach von der Musik leben konnte. Ich würde nicht so weit gehen, zu behaupten, dass alles einfach sei, ganz im Gegenteil, aber zumindest ist es möglich. Ich habe verschiedene Musik-Jobs: neben Quixote auch ein Soloprojekt, manchmal werde ich auch für eine Vernissage gebucht oder singe im Studio für Kollegen oder schreibe Texte.

Dafür klang London romantischer, du hast dort auf einem Hausboot gelebt. Was ist daraus geworden?

(lacht) Ja, das Hausboot… Es hieß „Goldilocks“ und gehörte einem ehemaligen Spion, der, nachdem er enttarnt wurde, das Land verlassen musste. Wir übernahmen das Teil, es war bereits ziemlich heruntergekommen. Wir haben daraus einen Proberaum und ein Studio gemacht und lebten dort – immerhin fast vier Jahre. Es war eine ziemlich ausschweifende Epoche, in jeglicher Hinsicht. Das Boot selbst war eine Katastrophe, es sank langsam. Es fand sein Ende, als es unter dem Kai fest hing, als das Wasser wegen der Gezeiten stieg… Ich wachte mitten in der Nacht auf, als das Boot schon schief stand und furchterregende Geräusche von sich gab. Schließlich musste uns die Feuerwehr retten, das Boot aufschneiden. Doch vorher flutschte es unter dem Pier hervor, und zwar mit vollem Karacho und hätte fast das Boot der Feuerwehr zerstört. Danny, unser Pianist, ging (unfreiwillig) von Bord. Das daneben liegende Boot ging aber in Flammen auf und Danny hat nur knapp überlebt. Zu guter Letzt entdeckten wir bei der Evakuierung noch eine verwirrte alte Dame, die sich auf dem Kahn eingerichtet hatte. Alles an dem Boot war bizarr.

Apropos bizarr. Du zeichnest auch für das Artwork von Quixote verantwortlich. Wie gelangst du zu deiner Inspiration?

Es handelt sich um einen gesammelten Eindruck unterschiedlicher Inspirationen. Zum Beispiel sah ich in einem deutschen Buch ein Bild eines Hasen, der unheimlich traurig guckte. Er sah eher aus wie ein Obdachloser, dem man für eine Kinderparty ein Hasenkostüm anzog. Ich mochte die Idee des Hasenkostüms auch als Albumtitel, so entstand „der Teufel im Hasenkostüm“. Das Artwork entstand also in Bezug auf den Titel. Mir gefiel die Analogie des Teufels, der maskiert auftritt, während der Hase an ein Caravaggio-Porträt angelehnt ist, wenngleich etwas verzerrt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview und Übersetzung: Ronald Klein

Die Homepage der Band.