Brief aus Barcelona [3]

Madame Schoscha lebt seit Kurzem in Barcelona. Ihr alter Bekannter, Herr Altobelli weiterhin in Berlin. Beide leben sie in einer ganz eigenen Zeit. Und dennoch in dieser Welt, über die sie sich gegenseitig berichten, sie schreiben sich Briefe. Im monatlichen Wechsel flattert ein Brief aus Berlin oder Barcelona herein und vereint die aktuelle, kulturelle Erlebniswelt der beiden. Ganz wie im gleichnamigen Kultursalon Madame Schoscha, der mehrfach im Jahr in einem Schöneberger Theater stattfindet, geben sich die beiden Auskunft über ihre Entdeckungen aus Kunst und Alltag. Es scheint sich daraus eine wahre Brieffreundschaft zu entwickeln.

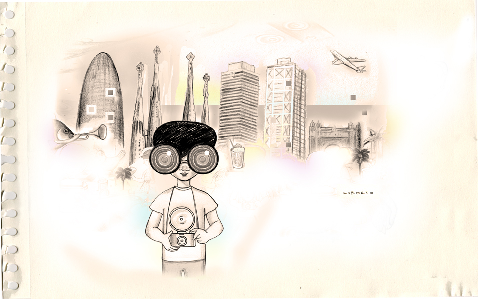

Illustration: Gaston Liberto

Illustration: Gaston Liberto

Ganze 30 Tage ließen ihre Zeilen auf sich warten und ich begann mich zu fragen, ob mein letzter Brief Sie vielleicht nicht erreicht oder, ob Ihnen das "tägliche Brot" Barcelonas nicht geschmeckt hatte, mein lieber und vermisster Herr Altobelli. Wie groß war also die Freude, als das Klingeln der Tür mich heute aus meinen Arbeiten schreckte, der Postbote sein cartero durch die Sprechanlage brummte und mir Ihren Brief aushändigte, den ich gerade vor dem elektrischen Heizlüfter ein zweites Mal gelesen habe. Sie müssen sich vorstellen, dass der Winter hier zwar milder als in Berlin und von viel Sonnenschein begleitet ist, die Apartments aber meist nicht mit Heizungen ausgestattet und zudem fürchterlich isoliert sind. Das bringt also allerlei elektrische Gerätschaften zum Einsatz, die, in dicken Wollsocken versteckte Füße anblasen und alle zwei Tage zum totalen Stromausfall ganzer Stadtviertel führen, da das barcelonesische Stromnetzwerk für einen solchen Verbrauch nicht gemacht ist. Soviel zu Ihrer romantisierten Vorstellung einer südlichen Metropole am Meer.

Aber ich verliere mich wieder in Wetterbetrachtungen, wo ich Ihnen doch eigentlich für Ihre mir übersendeten Berlineindrücke danken möchte, die mich erreichen wie Regen eine Trockenperiode. Gerne stelle ich mir die von Ihnen beschriebene Stimmung vor und fahre in Gedanken keck auf dem Gepäckträger Ihres Fahrrads mit durch Berlin, vorbei an bestrickten Straßenpollern und begleitet vom „Heimweh nach dem Himmel eines Schneetages im November“, wie Heißenbüttel es formuliert hat. Eine Sehnsucht, die ich auch aus Ihren Zeilen herauslesen kann. Ich sehe Sie mit Ihren großen Füßen durch den Straßenmatsch stapfen, das lockige Haupt in kindlichem Enthusiasmus hier hin und dort hin wendend, auf der Suche nach einer Stadt, die mit den Jahren im Sumpfe des Alltags verloren gegangen war.

Noch in diesem Bild verweilend, führt mich der Baulärm vor meinem Fenster zurück auf die Straßen Barcelonas, zu den gesammelten Eindrücken von denen ich Ihnen heute erzählen möchte. Ich begegnete kürzlich auf dem Bahnhof einem deutschen, in Barcelona lebenden Fotografen, der über meinen Koffer gestolpert war und sich, wohl aus Gewohnheit, auf Deutsch bei mir entschuldigt hatte, wodurch wir schnell ins Gespräch kamen. Ein ausgesprochen reizender Mensch, der mich kurzerhand auf einen Spaziergang durch das Altstadtviertel einlud. Nur wenige Tage später also führte er mich schon hierhin und dorthin zeigend, über die blank getretenen Pflastersteine des Bezirks El Borne flanieren. Bis wir vor dem eigentlichen Ziel unseres Ausflugs standen: Der Kirche Santa Maria Del Mar. Vielleicht haben Sie schon von ihr gehört, sie ist Dreh- und Angelpunkt des gleichnamigen Schmökers La Catedral del Mar von Ildefonso Falcones. Sie wurde in nur unglaublichen 54 Jahren unter den Händen der Fischer, Handwerker und Händler des Viertels und getränkt von deren Herzblut erbaut. Dass die Steine, so erzählt es Falcones Roman, auf dem Rücken der Menschen vom Hausberg Montjuïc in den Borne getragen wurden, scheint allerdings eine Legende. Sie wurden vielmehr mit Schiffen in den Hafen geliefert, denn das Meer, wie der Name es nahe legt, ruht vor den Pforten der Kirche.

Über deren ausgetretene Stufen also in das Kirchenschiff gestolpert, schrumpft man im selben Moment auf das eigentliche Zwergenuniversum zusammen, in dem man alltäglich um sich selbst zirkelt, angesichts der Ausmaße des katalan-gotischen Kolosses, durch dessen Fenstermosaike letztes Tageslicht blauschimmernd fällt und alles in ein kirchlich schickliches Halbdunkel taucht. Welches vom Geruch des Kerzenwaches, des modrigen Holzes, der feuchten Teppiche und alten Gemäuer durchzogen wird, und in das sich das Knarzen der Bänke mischt, wenn Menschen aus allen Herren Ländern und tatsächlich in aller Demut sich auf sie setzen oder daraus erheben. Der eine oder andere ein unsichtbares Kreuz mit den Fingern über Gesicht und Thorax gezeichnet.

Während mein Blick noch all diese Eindrücke betastete, stand schon eine junge Dame bereit uns auf eine vom Fotografen gebuchte Führung mitzunehmen. Aber es ging nicht im Kirchenschiff auf und ab, zäh von einer Heiligenskulptur zur anderen schlurfend. Nein, wir stiegen auf das Dach der Santa Maria Del Mar! Seit Bau der Kirche vor einigen hundert Jahren, gab es keine solche Führung, sie wurde 2012 ins Leben gerufen und nun wegen Umbauarbeiten wieder eingestellt. Wir erhielten also die erste und letzte Kirchendachführung.

Über verschlungene Wendeltreppen stiegen wir in vollkommener Dunkelheit, unsere Finger zur Orientierung über die kühlen Steinwände streifend, Stufe um Stufe, immer weiter nach oben. Durch eine letzte Tür gelangten wir auf das Dach, das inmitten von Barcelona über die Stadt ragt. Das Besondere an dieser Kirche ist, dass sie nicht wie sonst auf einem ausladenden Platz erbaut wurde, sondern inmitten des Wohnviertels. Sodass sich die Nachbarschaftshäuser vertrauensvoll an das Gotteshaus lehnen können, kaum getrennt von schmalsten Gassen, in denen die Touristen ihre Kreise ziehen und über die hinweg man die Menschen in ihren Wohnungen beim Duschen, Lesen und Kochen beobachten kann. Und in die Versuchung gerät, nach einer Tasse Zucker zu fragen, flüsternd, den ausgestreckten Arm in eines der Fenster reichend.

Der Blick über die verschachtelten Flachdächer, die ineinander greifenden, zusammen gewürfelten Terrassen, die Wäsche auf den Leinen, über die vereinzelt Möwen kreisten, all dies ließ Barcelona in einem anderen Licht erscheinen. Das Bauchaos der dicht besiedelten Viertel und die zum Teil fragwürdige Bauart der Häuser sowie die berühmten, in der Ferne miniaturartig wirkenden Gebäude, all dies ließ die Stadt mit einem mal verletzlich unter mir da liegen. „Barcelona ist eine Stadt im permanenten Aufbruch. Ständig wird ausgebaut, abgerissen, wieder aufgebaut“, schreibt Ulrike Fokken in ihren literarischen Streifzügen durch „Barcelona“. Und eben dieser permanente Auf bruch offenbarte sich mir in diesem Moment in einer bislang nicht erlebten Verletzlichkeit, dieser sich in beständiger Selbstsuche, unter ewigem Abriss und Wiederaufbau und in ewigem Kreißlauf befindlichen Stadt. Und mit einem Mal wehte mir ein milde gestimmtes, freundschaftliches Gefühl entgegen, ganz so, als hätte Barcelona endlich auch für mich den inneren Heizlüfter angestellt. Hinter dem Tibidabo ging die Sonne unter und tauchte alles in zuckerwattefarbenes Licht und beschien die fernen Mapfre-Hochhäuser, die wie zwei urbane Leuchttürme aus der Stadt strahlten. Und am Horizont das schwarze Meer, das sich hinter Barcelona erhob, als versinke es im Vordergrund darin. Ein barcelonesisches Atlantis, das ich, wie einst Mascha Kaléko Berlin, noch immer suche und aus dessen Mitte die Spitze der Santa Maria Del Mar ragt. Wie passend für uns aufgelegt, wehte in diesem Moment aus einer der gegenüberliegenden Wohnungen „Ao Longe O Mar“, der Portugiesen Madredeus. Bitte hören Sie dieses Lied bzw. die Aufnahmen der Gruppe mit der Sängerin Teresa Salgueiro aus den 80igern und 90igern, die damals auch schon Wim Wenders für einen seiner Filme entdeckt hatte. Und Sie werden für einen Augenblick dort mit mir auf dem Kirchendach stehen.

Von hier oben schien die Stadt von unendlichen Lichterketten illuminiert, eine Miniaturwelt, deren Verletzlichkeit von meinem in dieser Höhe angewachsenen, riesigen Zyklopenauge seziert wurde, eine Miniaturwelt, über die ich mich beugte, wie über die kleinen Häuser und Figuren eines erleuchteten Krippenbildes.

Als wir die Santa Maria Del Mar hinter uns ließen, um zur Kathedrale hinüber zu bummeln, die nun pompös und prahlerisch den großen Marktplatz überragte, waren tatsächlich überall Krippen in den Buden des Weihnachtsmarkts Santa Llúcia aufgebaut. Und so begegnete mir unverhofft der caganer - verzeihen Sie - der Scheißer. Eine kleine Figur, die in der katalanischen Weihnachtskultur in jeder Krippe zu finden ist. Stellen Sie sich vor, mein Freund, Sie beugen sich über ein festlich geschmücktes Krippenbild, da sind Maria und Josef, dort liegt das Jesuskind im Stroh. Und neben dran: Hockt ein traditionell gekleideter, katalanischer Bauer mit heruntergelassener Hose im Kunstmoos, sein blank lackierter Hintern glänzt unter der grellen Marktstandbirne und aus dem trockenen Moos heraus können Sie einen kunstvoll drapierten Haufen ausmachen. Selbst als Atheist, der sich wenig den christlichen Traditionen verbunden fühlt, löst dieses Bild ein elektrisierendes Schamgefühl aus. Beinahe möchte man sich reflexartig die kratzende Wollmütze vom Kopf reißen und über Hintern und Haufen werfen oder spitzbübisch einen der anderen Marktbesucher mit dem Ellbogen auf das gerade Entdeckte aufmerksam machen. Da fällt der Blick auf die Krippe nebenan. Auf den Stand nebenan. Und plötzlich eröffnet sich ein ganzes Universum hockender Figuren, blanker Hintern und gezwirbelter Haufen. Ganze Stände bieten sie in Reih und Glied in Stufenregalen an. Und plötzlich erkennen Sie unter den Figuren auch bekannte Gesichter: Da hockt Angela Merkel in einem ihrer unverkennbaren Kostüme, dort drüben Michelle Pfeiffer als Catwoman verkleidet und direkt neben dran entleert sich Picasso in einem blauweiß gestreiften Sweater. Überall erleichtern sich Milliarden kleiner Figuren - Persönlichkeiten, Politiker und alte Pappenheimer.

Auf der offiziellen, auch ins Deutsche übersetzten caganer-Seite, fand ich hierzu dieses erfreuliche Angebot: „Geschäftsgeschenke: Beantragen sie einen zugeschnittenen Scheißer für Ihre Firma, als Erinnerung an Ihre Hochzeit, für einen Freund oder betreffs einer Tradition die Du symbolisieren willst. Wir erarbeiten eine Form und ein Modell für deine Dekorationsfigur (oder wir verändern einen Scheißer aus unserem Angebot).“

Ursprung findet die caganer-Tradition irgendwo im 17. Jahrhundert, ihre Bedeutung ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Interpretationen reichen über den caganer als Symbol für einen gesunden und ausgeglichenen Körper, bis hin zu einem simplen Glücksbringer. Stellt man die Figur ins Krippenbild, bringt sie Gesundheit und Freude, ihr Fehlen bedeutet Missgeschick. Manche glauben, die Figur stelle dem christlichen, sakral aufgeladenen Urbild die menschliche Seite gegenüber. Andere formulieren den Gedanken weiter und sehen im caganer ein Symbol für die Gleichheit aller Menschen, die bisweilen alle dieser gewissen Erleichterung folgen müssen. Und wieder andere gehen soweit, dass der caganer die Menschlichkeit Jesus` verkörpere, Gott in seiner menschlich(st)en Form. Eine andere Überlieferung, die mir am sympathischsten ist, erzählt, dass einem bei der Geburt Christi anwesenden Hirten die Aufregung auf den Magen schlug und er sich eiligst hinter einem Busch entleeren musste.

Meist steht der caganer aber mittlerweile für Fruchtbarkeit, für eine gute Ernte im neuen Jahr. Gesichert ist diese Interpretation aber auch nicht, und betrachtet man die kleine, hockende Figur, möchte einen der leise Verdacht beschleichen, dass ihr erst im Nachhinein eine so ehrenhafte Rolle zugesprochen wurde: Anschaulich und symbolisch zugleich düngt er den Boden, sorgt für Fruchtbarkeit und führt auf eigenwillige Art den Einklang des Menschen mit der Natur vor Augen. Neben dem neugeborenen Jesuskind steht der caganer, vielmehr hockt er, für den Kreislauf des Lebens.

Quelle: cagener.com

Apropos neugeborenes Jesuskind und Kreislauf des Lebens. Ich wollte Ihnen noch unbedingt von dem Autor Felix Pestemer erzählen, dessen Lesung ich kürzlich besucht habe und dessen Comicroman "Staub der Ahnen" genau von diesem Thema handelt. Also vom Kreislauf des Lebens, vor allem vom Sterben. Er erzählt vom mexikanischen Totentag, wurde nun ins Spanische übersetzt und hier im Goethe-Institut vorgestellt. Es ist ein beeindruckendes Werk, bitte lesen Sie es. Aber vor allem bewundern Sie seine magischen Illustrationen. Denn es sind die Bilder, die diesen Band zu einem Kunstwerk machen. Sie können Stunden damit verbringen seine seitenfüllenden Illustrationen zu betrachten und deren Details zu entdecken: Einen völlig anderen, angstfreien Umgang mit dem Tod. Der sich nicht wie bei uns in Krankenhäusern und Altenheimen im Verborgenen abspielt, weil ihm etwas Fremdes und Bedrohliches anhaftet, sondern in Mexiko mit Totenköpfen aus Zuckerkuss und Altären für die Verstorbenen im Wohnzimmer in den Alltag integriert wird. Paul Westheim fasst es zu Beginn des Buches am besten zusammen: „Der Europäer, für den der Gedanke an den Tod ein Alptraum ist, der es nicht liebt, an die Vergänglichkeit des Daseins erinnert zu werden, steht einer Welt gegenüber, die frei zu sein scheint von dieser Angst, die mit dem Tode spielt, sich über ihn lustig macht […].“

Und so bleibt mir zum Abschiedsgruße nur das katalanische Sprichwort: „Menja bé, caga fort i no tinguis por a la mort!“ („Iss gut, scheiße kräftig und fürchte dich nicht vor dem Tod!“).

In diesem Sinne genießen Sie meine mitgesendeten, selbst gebackenen Kekse sowie den kleinen caganer aus Schokolade.

Warmherzigst

Ihre Ihnen stets gewogene

Madame Schoscha

PS: Anbei wieder eine Illustration von Gastón Liberto, aus seinem großformatigen Bild „Barcelona – Dulces Sueños“. Wie schon im letzten Brief angekündigt, lassen sich die Illustrationen nach und nach zu einem Gesamten zusammensetzen.

Fixpoetry 2012

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber

Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Neuen Kommentar schreiben