Taubenfederne Last

Tal Nitzán hat vier Kinderbücher geschrieben und einige Anthologien als Herausgeberin betreut. Sie übersetzte rund 80 Werke lateinamerikanischer AutorInnen ins Hebräische. Vor allem aber ist sie eine der bedeutendsten LyrikerInnen Israels und hat bisher sechs Lyrikbände publiziert. Auszüge daraus wurden in etliche Sprachen übertragen, doch erst jetzt liegt mit „Zu deiner Frage“ erstmals eine deutsch-hebräische Auswahl vor. Die Übersetzung leistete Gundula Schiffer und allein ihre Nachdichtungen vermag ich zu lesen, da ich des Hebräischen nicht mächtig bin.

Für die vorliegende Sammlung wurden 10-14 Gedichte aus vier der sechs Lyrikbände Tal Nitzáns ausgewählt, die im Zeitraum von zehn Jahren erschienen, von „Domestica“ 2002 bis „Dieselbe Wolke zweimal anschauen“ 2012. Die Zuordnung in vier Kapitel entspricht den jeweiligen Büchern. Themen sind (Mit)Menschlichkeit in ihren vielen Facetten, politische Konflikte, Ausgesetztsein und Liebe, doch niemals romantisch verklärt, sondern in klarer nüchterner Sprache ohne Schnörkel und Wortspielereien, die den Alltag in Israel spiegelt, in dem der israelisch-palästinensische Dauerkonflikt (dieser Begriff allein mag manchen schon Anlass für hitzige Diskussionen und Animositäten bieten) bis in die kleinsten Ritzen und Spalten der Gesellschaft, der eigenen Wohnung und des eigenen Selbst reicht.

Wenn

Wenn ich ein Einsamkeitstier bekäme,

dann wäre es ein Flamingo.

Der rosa Farbfleck wäre weithin sichtbar,

die scheinbar-bangen Beinchen

kreisten mich trippelnd ein,

das dünne Hälschen fände stets

den schmalen Spalt

zwischen mir und allen anderen

und wickelte sich ergeben um den meinen.

Dieser Text, 2012 in „Dieselbe Wolke zweimal anschauen“ publiziert, könnte beim schnellen Drüberlesen lieblich erscheinen. Flamingos kennt man, die meisten werden sie als anmutig, vielleicht sogar schön bezeichnen: dieses auffallende Rosa, das unsere Blicke anzieht; ihre dünnen Beine, der lange, schmale Hals, der ein viel zu kleines Köpfchen trägt, der imposante Schnabel. Doch schon in der ersten Zeile stolpert man über das Wort „Einsamkeitstier“. Wer oder was ist das? Flamingos leben niemals allein, sondern in Kolonien. Sich einen als Gesellen der eigenen Einsamkeit zu wünschen ist ein aggressiver Akt wider das Tier. Und welche Aufgaben kommen ihm zu? Es soll die Einsamkeit seines Menschen weithin sichtbar machen. Doch das „ich“ weiß im Wunsch bereits um die Reaktion des Flamingos: seine Beinchen sind nur „scheinbar-bang“, das „ich“ wird eingekreist, „trippelnd“, was hochgradig nervös, zumindest ziemlich unruhig macht. Und dann findet dieses dünne Hälschen nicht nur den Spalt zwischen dem einsamen „ich“ und den anderen, der bloß „schmal“, gleichwohl da, trennend und schmerzhaft ist, sondern auch jenen im „ich“ selbst, um den sich das dünne Flamingohälschen „ergeben“ wickelt. Doch es ist keine Geste der Unterwerfung, kein tröstendes Schmiegen und auch kein heilendes Verbinden getrennter Teile in diesem Wickeln, man spürt beim Lesen dieser Zeilen sofort, dass dieses dünne Hälschen sich wie ein Strick um den Hals des Gedicht „Ichs“ legen und diesen zuschnüren wird.

Diese Zeilen „funktionieren“ natürlich auch ohne das Wissen um den Nahostkonflikt, der hier nicht erwähnt wird. Er muss nicht genannt werden, doch eingebettet in die anderen Texte dieses Buchs ist dieses Gedicht auf einmal durchwirkt davon und wird zu einem politischen, das örtlich und zeitlich verortbar ist und der Zerrissenhaut wie der Unbehaustheit von Person und israelischer Gesellschaft Ausdruck verleiht.

Tal Nitzán ist eine genaue Beobachterin, die, niemals naiv, das von ihr Gesehene oder Gehörte erzählt, Erlebtes verdichtet und dabei stets um die Machtlosigkeit ihrer selbst und ihrer Worte weiß und um die Vergeblichkeit.

Glauben, dass wir zu Liebe werden,

hieße an ein Tuch glauben, das sich zum Hasen wandelt

lesen wir. Was kann eine Dichterin anderes tun, als mit Worten aufzuzeigen, die keine Waffen sind und keine werden, die nur benennen, verdichten und manchmal ein Denkmal setzen können. Zum Beispiel eines für die 6 Jahre alte Palästinenserin Behira Borhan Drarma, „ein hellblaues Mädchen“, das am Tag vor ihrer Einschulung in einem Auto auf dem Weg war, um Hefte zu kaufen, und von einer Rakete tödlich getroffen wurde. Oder Tal Aschraf Abu Hatab, ein Baby „wie Babys überall auf der Welt“, das aber in die Gaza-„Hölle geboren wurde“ und der die Dichterin im Wissen um ein wahrscheinliches Schicksal nur ein „Verkrüppeltes Wiegenlied“ singen kann.

Exemplarisch möchte ich das Gedicht „Das Ziel“ anführen, in dem Tal Nitzán auf zwei Buchseiten einen Tag aus dem Leben von Maisun El-Hajak erzählt, jenen Tag, der das Leben von vier Menschen für immer verändert. Es beginnt mit einer Art Bedienungsanleitung für ein Schussgerät (oder wie immer man solch ein Werkzeug gern nennen möchte):

Das eine Auge kniff man zusammen,

mit dem anderen spähte man nach dem Ziel,

wählte sich einen Visierpunkt,

navigierte das Ende des Laufs ins Zentrum der Kimme,

stellte alle Körner aufrecht,

fixierte durch ein weißes Fadenkreuz –

und schoss.

Und trotzdem ging der Schuss vorbei.

Ja, richtig, Muhamad El-Hajak, 24 Jahre, wurde getötet,

und Abdalla, sein Vater, 64 Jahre, schwer verwundet,

alles „wie erforderlich und vorschriftsmäßig“,

aber die Schüsse verfehlten Maisun El-Hajak,

sie kam mit einer leichten Verletzung davon

trotz ihres dicken Bauchs,

ein perfekter Visierpunkt eigentlich,

(vorher an der Schranke hatte sie sich ausziehen müssen,

um sicherzugehen, dass der Bauch auch wirklich ein Bauch ist,

die Wehen wirklich Wehen,

...)

und auch am Fötus ihrer Tochter

gingen die Schüsse vorbei,...

Maisun wird in ein Krankenhaus gebracht und bringt dort ihre Tochter zur Welt, an jenem Tag, an dem Geburt und Tod auf das Ergreifendste zusammenfielen. Sie

... war nicht wie ihre Schwestern vor ihr niedergekniet,

wie ein Tier des Feldes vor den Augen der Soldaten

und anschließend zehn Kilometer gegangen,

blutend gegangen,

in den Händen

das tote Neugeborene, wie eine Gabe - ,

...

Am Schluss knüpft das Gedicht an seinem Anfang an, schwenkt zu jenen Menschen, die immer und immer wieder ihr Auge zusammenkneifen und im anderen dabei nicht etwas Gleiches, sondern bloß einen Visierpunkt sehen:

wer nie das zugekniffene Auge geöffnet

und in das Gesicht von Maisun El-Hajak geblickt hat,

der sah seinen Lebtag keine, die unter Schmerzen gebiert.

Nein, diese Zeilen entstammen keinem Thriller und sind auch keinem Film entnommen. Sie sind wahr und wahrhaftig, verdichten die grausame Realität von Gesellschaften, wie sie überall auf der Welt zu finden waren, immer noch sind und bestimmt auch in Zukunft zu finden sein werden. Und (ein zweites Mal) nein, ich mag kein Pathos und keine Sentimentalität. Doch an jenen Zeilen ist nichts falsch, nichts gestellt, nichts zu viel gewollt. Es sind leicht verständliche Worte, die ein Geschehen widergeben, das mir als Lyrikerin und Rezensentin, als Frau und Mutter sofort zu Herzen geht, Worte, die mich ein- und nachfühlen lassen, mich zutiefst ergreifen. Ich habe noch nie bei einem Gedicht geweint, diesmal habe ich weinen müssen und spüre die Tränen beim Wiederlesen immer noch hochsteigen. Das ist keine gute Voraussetzung für eine Rezension, als Rezensentin sollte ich möglichst rational und objektiv sein und meine Gefühle im Griff haben, denke ich, aber mein Hirn und somit mein Denken ist hier seltsam machtlos, wenn mein Gefühl Stellung bezieht.

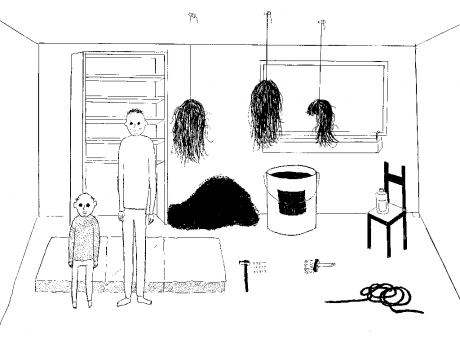

Illustration: Jul Gordon, Zu deiner Frage, Tal Nitzán, Verlagshaus Berlin 2015

Illustration: Jul Gordon, Zu deiner Frage, Tal Nitzán, Verlagshaus Berlin 2015

So wie hier Geburt und Tod geeint werden, versteht es Tal Nitzán auch in den anderen Gedichten dieser „best-of“-Sammlung, Entgegengesetztes in eins zu fassen, zu konfrontieren und zu verbinden: Schönes und Grässliches, Mitgefühl und Rohheit, Leidenschaft und Denken, Unbedarftheit und Wissen. Manchmal fügt Nitzán noch Spott und leise Ironie hinzu. Hier ist nichts nur dunkel oder nur hell, sondern es lässt sich fast immer beides finden, nicht nur innerhalb der Gedichte, sondern auch in einem Titel wie „.. Ein Tunnel, mit Zartheit ausgehoben“, der aufmerken lässt, oder in der bewussten Reihung im Buch, wenn z.B. das Gedicht „Güte“ dem Gedicht „Zerrissen“ folgt. Auch das Gestern wird von Nitzán mit leichter Hand ins Heute geholt, wenn sie an den Holocaust erinnert, Zeilen aus dem Alten Testament zwischen ihre Verse webt oder Zitate von Shakespeare und lateinamerikanischer Autoren. Und dann wendet Nitzán auf einmal wieder den Blick, erzählt vom Alltag einer Schreibenden zwischen dem eigenen Kind, das Aufmerksamkeit einfordert, und dem Ringen um ein Gedicht über dieses Kind. Oder sie lässt Liebe glänzen, dann wieder stumpf werden, und manchmal bloß in zarten Andeutungen zwischen den Zeilen schimmern. Empfehlung!

Fixpoetry 2016

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber

Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Neuen Kommentar schreiben