“Wir müssen lernen, die Formatfrage zu stellen”

Wie der Soziologe Dirk Baecker einmal die Buchbranche nervös machen wollte

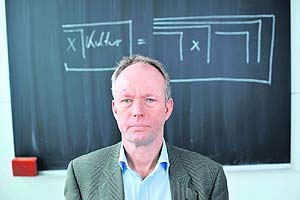

Der Soziologe Dirk Baecker hat sich nicht nur Gedanken über “die nächste Gesellschaft” gemacht, sondern auch über die nächste Literatur, die in den nächsten Büchern erscheint. Das passende Interview dazu muss man allerdings in der Vergangenheit suchen – im Archiv des Zentralorgans des Börsenvereins deutschen Buchhandels.

Damit hat Baecker ausgerechnet jener altehrwürdigen Institution, die ihren Vorsitzenden noch auf jeder Festveranstaltung die überholte Utopie der alten bildungsbürgerlichen Buchkultur beschwören lässt, schon 2009 erklärt, über was man in der Buchbranche dringend nachdenken muss.

Nicht nur sagt er voraus, “dass die Verlage bald ganz anders aussehen als heute”. Auch rät er: “Die Bücher müssen nervöser werden. Sie müssen zwischen Medien wechseln.” Auf Leser, die mal in den Ferien die Zeit hätten, ein dickes Buch zu lesen, sollte man auf jeden Fall nicht mehr hoffen.

So ist es immerhin drei Jahre her, dass Baecker auch gleich ein Konzept für E-Books mit entworfen hat. Das digitale Buch, wie Baecker es sich denkt, orientiert sich an den Fragmenten der Romantiker. Es ist multimedial. Es ist nicht-linear. Und es ist in der Lage, seinen Leser zu überraschen. “Ich habe von Philologen gelernt, dass man heutzutage nur die ersten 10 Seiten eines Buches lesen muss, um bereits den Rest erraten zu können”, sagt Baecker. “Für das nervöse Buch würde das nicht gelten. Es entscheidet sich gegen die Redundanz und sucht die Varietät.”

Damit hat Dirk Baecker 2009 keineswegs die letzte Antwort zu den neuen Bedingungen und Möglichkeiten der nächsten Literatur gegeben. Stattdessen hat er mit seinen knappen Thesen die klassische Rolle des irritierenden Beraters für eine Krisenbranche übernommen.

Und da die Krise nicht aufgehört hat, lohnt es sich, das Interview einfach nochmal zu lesen. “Wir müssen es lernen”, meint Baecker, “hier wie auch in anderen Branchen die Formatfrage wieder zu stellen.” Und die stellt man eben nicht nur einmal. Man stellt sie immer wieder. Auch das ist eine Aufgabe der nächsten Literatur.

Da war vielleicht Niclas Luhmannmit seinen Vorläufern der enhanced Ebooks schon weiter in seiner Schreibpraxis. …

…

2.2. Interaktion mit dem Archiv: Luhmanns Zettelkästen

In der Diskussion um neue Formen literarischer Interaktion wird oft nach der Arbeitsweise von Schriftstellern wie Proust, Joyce, Arno Schmidt etc. gefragt, die komplexe Textstrukturierungen vorgenommen haben. Dabei muss die Arbeitsweise einiger Theoretiker, die in ihrem Bereich an durchaus vergleichbar komplexen Ideenverbindungen arbeiten, als ebenso aufschlussreich wie der Blick auf künstlerische Schreibweisen für das Interesse an dieser Thematik angesehen werden. Zum Glück hat Niklas Luhmann einen kleinen Einblick in den Produktionsprozess der Systemtheorie und die Geheimnisse seines ungeheuren Outputs (30 Bücher , 150 Aufsätze in 15 Jahren) gegeben: Er nennt seine Methode ,Kommunikation mit Zettelkästen`, die ein komplexes System von Kombinatorik und Referenzierungen in Gang setzen. Nicht nur experimentelle Schriftsteller arbeiten wie eine kombinatorische Maschine: “Im Augenblick sitze ich an einem Vortrag über ökologische Probleme in modernen Gesellschaften, und meine Arbeit besteht darin, Zettel [...] zu sichten und so zu kombinieren, dass ich etwas Substantielles zu diesem Thema sagen kann. Die neuen Ideen ergeben sich dann aus den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Zettel zu den einzelnen Begriffen. Ohne die Zettel, also allein durch Nachdenken, würde ich auf solche Ideen nicht kommen. Natürlich ist mein Kopf erforderlich, um die Einfälle zu notieren, aber er kann nicht allein dafür verantwortlich gemacht werden. Insofern arbeite ich wie ein Computer [...]“[13]

Die Organisation seiner Zettelkästen stellt ein komplettes (mechanisches) Hypertext-System dar, in dem einzelne Karten Ideen, Zitate, Fragmente enthalten, die durch Querverweise untereinander vernetzt sind. Zusammenhänge zwischen Schreiben und Denken, Speichern und Generieren von Information werden an dieser Organisationsweise der ,Diskurs-Werkzeuge` wunderbar veranschaulicht. Die Systemtheorie als Luhmanns Zettel-Traum? Die dynamischen Möglichkeiten der Verknüpfung, Verschachtelung und Verzweigung (und Überraschung!) ergeben sich gerade aus einer unsystematischen Organisationsweise des Zettelkastens, die auf einer schlichten Codierung frei nach Wittgenstein mit fester Stellordnung der einzelnen Zettel beruht.[14]

An den Zettelkasten sind – genauso wie an Hypertext-Systeme – herkömmliche Diskurstechniken wie Register, bibliographischer Apparat etc. anschließbar, so dass ein Speicher-, Schreib- und Kommunikationssystem mit internem und externem Referenzen entsteht, das strukturell eher wie ein neuronales Netzwerk oder das Internet funktioniert und mit mehr – von seinem Autor unabhängigem – ,Eigenleben` ausgestattet ist wie ein Buch. Aber wie kommen die Einträge auf die Zettel? Eine mögliche produktive (recherchierende) Lesestrategie frei nach Luhmann reißt die Bücher im Hinblick auf mögliche Verzettelungen auseinander: “Ich habe immer einen Zettel zur Hand, auf dem ich mir die Ideen bestimmter Seiten notiere. [...] Wenn ich das Buch durchgelesen habe, dann gehe ich diese Notizen durch und überlege, was für welche bereits geschriebene Zettel wie auswertbar ist. Ich lese also immer mit einem Blick auf die Verzettelungsfähigkeit von Büchern.”[15]

….

http://www.netzliteratur.net/idensen/Schnittstellen_Siegen.html

…

*** Fußnoten

[13] Luhmann, Niklas, “Biographie, Attitüden, Zettelkästen”, in: Archimedes und wir, Interviews, hg. v. Dirk Baecker u. Georg Stanitzek, Berlin 1987, S. 125-156, hier: S. 144.

[14] “(1) Beliebige innere Verzweigungsfähigkeit. Man braucht zusätzliche Notizen nicht hinten anzufügen, sondern kann sie überall anschließen, auch an einzelne Worte mitten im laufenden Text. Ein Zettel mit der Nummer 57/12 kann dann im laufenden Text über 57/13 usw. weitergeführt werden, kann aber zugleich von einem bestimmten Wort oder Gedanken aus mit 57/12a ergänzt werden, fortlaufend über 57/12b usw.; wobei intern dann wieder mit 57/12a1 usw. angeschlossen werden kann. Auf dem Zettel selbst verwende ich rote Buchstaben oder Zahlen, um die Anschlußstelle zu markieren. Es kann mehrere Anschlußstellen auf einem Zettel geben. Auf diese Art ist eine Art Wachstum nach innen möglich [...]

(2) Verweisungsmöglichkeiten. Da alle Zettel feste Nummern haben, kann man auf Zetteln Verweisungen in beliebiger Zahl anbringen. Zentralbegriffe können mit einem Haufen von Verweisungen belegt sein, die angeben, in welchen anderen Zusammenhängen etwas zu ihnen gehöriges festgehalten ist. [...] [O]ft suggeriert die Arbeitssituation, aus der heraus man sich zu einer Notiz entscheidet, eine Vielzahl von Bezügen auf schon Vorhandenes. [...] Es ist dann wichtig, den Zusammenhang gleichsam strahlenförmig, ebenso aber auch mit Querverweisungen an den angezogenen Stellen, sogleich festzuhalten. [...]”

Luhmann, Niklas, “Kommunikation mit Zettelkästen. Ein Erfahrungsbericht”, in: Öffentliche Meinung und sozialer Wandel, hg. v. H. Baier, H. M. Kepplinger, K. Reumann, Opladen 1981, S. 222-228, hier: S. 224. Vgl. auch die spannenden Arbeiten von Markus Krajewski zu den Luhmannschen Zettelkästen: Käptn Mnemo. Zur hypertextuellen Wissensspeicherung mit elektronischen Zettelkästen: http://infosoc.uni-koeln.de/synapsen/MnemoNet/MnemoNet.html. Und ders.: Die Geburt der Zettelwirtschaft aus dem Geiste der Bibliothek. Episoden aus / einer Geschichte / der Kartei. Magisterarbeit am Lehrstuhl für Geschichte und Ästhetik der Medien, Humboldt Universität zu Berlin, pdf-Version 1.0, 27. 10. 1999.

[15] Luhmann, Niklas, “Biographie, Attitüden, Zettelkästen”, in: Archimedes und wir, Interviews, hg. v. Dirk Baecker u. Georg Stanitzek, Berlin 1987, S. 125-156, hier: S. 150.