.

Seit Thomas Wolfes Kleinstadt-, Familien-, Autoren- und Bildungsroman „You can’t go home again“ / „Es führt kein Weg zurück“ – erschienen 1940, von mir gelesen 2011 – verstehe ich meinen Erzählstoff als meinen Stoff:

-

Ich führte Tagebuch, von 1997 bis 2004.

-

Ich sammelte Gasteinträge, Interviews, Briefe, Dialoge.

-

2003 kam ich nach Hildesheim. Und fürchtete bald, nichts erlebt / zu sagen zu haben, das einen Roman „rechtfertigt“.

Im Grundstudium, bis 2006, schrieb ich knapp 40 Kurzgeschichten, für Jahrgangs- und Jahresanthologien, Literaturzeitschriften, Wettbewerbe, e-Zines, Schreibwerkstätten und Buchprojekte. Gelegentlich schrieb ich Kurzprosa, zwei, drei Science-Fiction-Texte, montierte Briefe und Zitate.

Doch „eigentlich“ schrieb ich – recht selbstbewusst, halbwegs stilsicher – nur Texte, in denen junge Erwachsene Entscheidungen über Freundschaften, Beziehungen, ihr Verhältnis zu Eltern oder Heimat treffen, erzählt aus wechselnden Perspektiven, oft mit Auslassungen, Rückblenden, überraschenden Schnitten: Puzzles über Abschied, Verlust, Flucht, Rivalität.

-

ein junges Paar trennt sich nach dem Unfalltod ihrer Tochter

-

eine Sex-Wette zwischen Oberstufen-Kumpels endet auf den Schienen der Stadtbahn

-

vier Bewohner einer WG verlieren, bei Nabelschau und Streit am Küchentisch, allen Bezug zur Welt vor ihren Fenstern

-

als Schülerin allein und unbeliebt, versucht eine Neunzehnjährige, im Medizinstudium alles besser zu machen

-

Grundschulfreunde, deren Eltern vor 15 Jahren eine Affäre hatten, treffen sich als Erwachsene

Viel zu lange – und: viel zu verkrampft – mischte ich solchen Texten Elemente bei, die ich mit Ach und Krach von Schreiber-Freunden erfragt, mir angelesen oder ergoogelt hatte: psychiatrische, sexuelle, historische „große“ Enthüllungen und Eskalationen: Fehlgeburten, Selbstmordversuche, Zeitsprünge um zwanzig, fünfzig Jahre, Kokain, Flugreisen ins außereuropäische Ausland, Geschlechtsverkehr, Tumore.

Die besten „jungen“, deutschsprachigen Texte, die mir im Rahmen des Studiums – meist von Kommilitonen, im BELLA triste-Kontext – empfohlen wurden, hatten einen Erfahrungsreichtum und, wichtiger, eine Nonchalance, die mich… schwindeln ließ:

Erzähler aus meiner Generation, geboren in den 70ern und 80ern, doch zwischen zwei Kulturen aufgewachsen oder in der DDR, hatten schon mit 14, 15 ein archaisches Land- oder (andersrum) ein schnelles, dreckiges Stadtleben in vielen Subkulturen und Geheimnissen durchdrungen und verstanden, ließen Figuren jeden Alters reisen, feiern, lieben, trinken, sich verletzen – mit ruhiger Hand, ohne Aufregung.

Alle Großeltern hatten Charisma und kraftvolle Flüchtlings-/Weltkriegs-Lebensläufe, alle Frauen routinierten, etwas schwermütigen Sex, jedes Bühnenbild und jeder historische Exkurs wurde so kundig und gelassen gespannt, wie ich keinen Gang durch einen Drogeriemarkt schildern könnte… ohne vorher drei Bücher über Drogeriemärkte zu lesen:

-

Sabrina Janeschs „Ambra“

-

Vea Kaisers „Blasmusikpop“

-

Clemens Meyers „Als wir träumten“

-

Nora Bossongs „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“

Romane von Freunden (und / oder: Altersgenossen), die ich nicht zu lesen wage… weil sie – in ihrer Stoffwahl – so viel Welt, so viel Bewegung und beherztes „Dem Thema bin ich gewachsen. Den Raum habe ich verstanden. Dem werde ich erzählerisch gerecht!“ voraussetzen:

„Mein Timer hat 367 Einträge. Mein Notenschnitt ist 2,1. Ich bin 5989 Tage alt und war zweimal betrunken, doch nie bekifft. Ich habe noch nie – für Geld – gearbeitet. Ich rauchte nie und habe nie Hackfleischbällchen bei IKEA gegessen. Ich habe noch nie ein Tor geschossen. Ich weiß nicht, wie man einen Kopfsprung macht. Ich war noch nie auf einem echten Rave. Kein Mensch wollte mich je küssen […]“ [Zitat aus „Zimmer voller Freunde“]

…schreibt Stefan Mesch, die 16 Jahre alte Hauptfigur aus „Zimmer voller Freunde“. Ihr 29 Jahre alter Autor hat viel geraucht, und fuhr Ende März 2009 zu IKEA, um Hackfleischbällchen zu probieren.

Sonst tat sich wenig.

Falls ich noch zwanzig Romane schreibe – „Dem Thema bin ich gewachsen. Den Raum habe ich verstanden. Dem werde ich erzählerisch gerecht!“ werde ich nur über eine Handvoll – häuslicher / privater – Milieus behaupten können: Fabulieren, und fünfzig Jahre weite Bögen spannen? Meine Hildesheimer Echokammern halten das für eine Grundvoraussetzung „großer“ Romane. Mir selbst misslang es, jahrelang. Die großen Romane über Danzig, Brahms, jüdische Flüchtlinge in Shanghai, besetzte Häuser in Hamburg… muss jemand anderes schreiben:

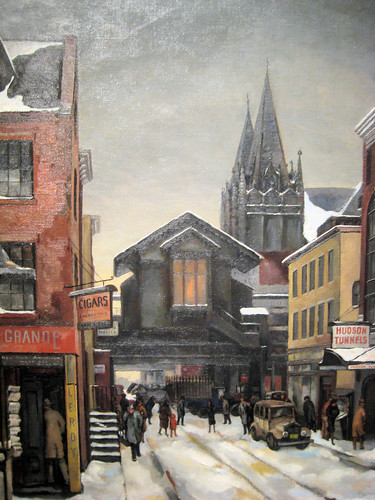

thomas wolfe: penguin cover

Thomas Wolfe wurde 1900 geboren, in Asheville, North Carolina. „You can’t go home again“ (1940) – ein Buch, das ich als Zwölftklässler, zum Warten auf den Bus, aus der Schulbibliothek stahl – ist sein letzter, vierter Roman, posthum veröffentlicht und erst von Wolfes Lektor in Romanform gebracht.

Ein junger Schriftsteller, der sich in New York mühsam über Wasser hält, kehrt für eine Trauerfeier zurück in die Kleinstadt seiner Kindheit – kurz nach Veröffentlichung seines ersten Romans, „Home to our Mountains“ und dem Börsencrash, bei dem seine Mutter Geld mit Immobilienspekulation verlor.

Die Feindseligkeit alter Freunde, Irritationen in der Familie und die Geworfenheit der Hauptfigur setzen sich draußen – in der Welt – fort: beim Umgang mit dem exzentrischem Lektor Foxhall Edwards (Wolfes Lektor Maxwell Perkins nachempfunden), einer misslungenen Soiree, veranstaltet von einem reichen Ehepaar, mit dessen weiblicher Hälfte, der Bühnenbildnerin Esther Jacks, Wolfes Hauptfigur eine Affäre hat, und im Besuch des Münchner Oktoberfests, umgeben von Pöbel, Kleinbürgern, Nazis.

Dringlich, kraftvoll, lesenswert werden diese – recht alltäglichen – Episoden, weil Wolfe nie große gedankliche Schritte abweicht vom Erfahrungshorizont seiner Figur: Provinzjunge „George Webber“ führt durch Räume und Milieus, die ihm am Herzen liegen und die er verstanden / durchdrungen hat.

Zu Literatur werden diese – sehr persönlichen – Berichte über Familie, Heimat, Freundschaft, weil eine authentische Figur authentische Räume beschreibt… in einem komplexen, artifiziellen Erzählgerüst:

-

„Schau heimwärts, Engel“ (1929), Wolfes erster Roman, erzählt die ersten 19 Lebensjahre von Eugene Gant und seiner exzentrischen Familie im Bergstädtchen Altamont, Catawba.

-

„Von Zeit und Strom“ (1935) beschreibt Gants Studienjahre und eine ausgedehnte Reise durch Europa. Am Ende des Romans sieht Gant den Dampfer zurück nach Amerika und verliebt sich in eine Passagierin: Bühnenbildnerin Esther Jack.

-

„Geweb und Fels“ (posthum veröffentlicht, 1939) erzählt von George Webber im Bergstädtchen Libya Hill, seinem Erwachsenwerden und den Jahren in New York, Ende 20, beherrscht von der Affäre mit Esther Jack, einer Bühnenbildnerin.

-

„Es führt kein Weg zurück“ (posthum veröffentlicht, 1940), beschreibt, wie George Webber 1929, nach Veröffentlichung seines Romans „Home to our Mountains“ über das fiktive Bergstädtchen Old Catawba, zurück nach Libya Hill reist… und über die Zukunft mit Esther Jack, seiner langjährigen Affäre, entscheidet.

Hätte ich die Bücher chronologisch gelesen – vieles wäre mir geschwätzig, platt, unbeholfen erschienen. Doch (zufällig) am Höhepunkt zu beginnen, und diese Ebenen aus zusätzlichen, widersprüchlichen Fiktionalisierungen mit der Lektüre voriger Romane Stück um Stück zurückzwiebeln zu können, war ein großes – und: komplexes – Lesevergnügen:

Die Thomas-Wolfe-Figur (ob nun „Eugene Gant“ oder „George Webber“) und „Esther Jacks“ (im echten Leben: Alice Bernstein) sind authentisch. Alles andere steht wie auf Rollen auf der Bühne, und wird verschoben, neu arrangiert, wie es am besten passt.

„Ist das deine Familie?“, „Ist das wirklich passiert?“, „Du warst selbst dort? Du kennst das alles?“ sind Fragen, die eine immense Dynamik entfalten – Dringlichkeit, voyeuristische Spannung, einen „intimen“ Sog: Sie schaffen Nähe zwischen Leser und Autor, machen Romane zu „Berichten“ über „Menschen“ – statt bloßen Fiktionen, voller Figuren.

Mein Stoff ist nicht die Summe meiner spärlichen Kleinstadt-, Provinz- und Alltags-Erfahrungen. Oder die drei-, viertausend Seiten biografisches Material über mich und meine Freunde, die ich damals geschrieben und gesammelt habe.

Sondern – ganz wie bei Wolfe – die Frage, wie man mit solchen Stoffen lebt und schreibt:

„Wem schreibe ich das auf?

Wo ich gewesen bin. Wen es dort gab. Worauf wir warteten.

Wer wir sein wollten. Wer wir waren.

Wer uns fehlte.“

„Für wen behält man das?“

[Zitate aus „Zimmer voller Freunde“]

.

.

Stefan Mesch schreibt an “Zimmer voller Freunde”, seinem ersten Roman…

…und – hin und wieder – über Serien und Fernsehen, z.B. hier und hier.

2 Kommentare