Die Maschine

|

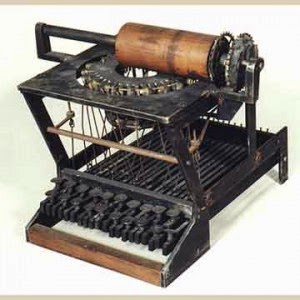

| Die Remington von Sholes |

Mill Bell Watt

Alexander G. Bell stahl sich die Experimente, die zum Telefon führten in den 1860er Jahren zusammen, Watts Dampfmaschine erhielt das Patent 1769. Die Schreibmaschine aber lässt sich bereits auf 1714 datieren, als Henry Mill ein Schreibgerät für Blinde ersann, das allerdings nicht so richtig funktionierte. Der auf uns gekommene früheste Brief, der mit einer funktionierenden Schreibmaschine geschrieben wurde, ist der von Latham Sholes an James Densmore, getippt auf einer Remington.

Maschine, der Spiegel

Als wir noch Maschinen waren, uns mechanisch begriffen, die Welt. Die Stift ist je nur die verlängerte Hand gewesen, gezeichnet wurde mehr das eigene Gemüt als derer Worte, die von uns fortzeigten. Die Maschine erwartet uns anders, ist der echte Partner, der uns beim Schreiben nicht alleine lässt wie die Feder in der Hand, die wir über Bütten zittern. Sie ist bereits Ästhetik, Körper, der Raum einfordert, still und unscheinbar zunächst. Die Maschine spricht uns nicht eher an, als dass wir sie berühren. Dann aber spiegelt sie uns – sehr beredt, ja, wie ein Spiegel zeigt sie uns gestochen scharf, was in uns ist.

Henry Mill hatte 1714 ein Schreibgerät für Blinde im Sinn – und meinte damit jene Mitmenschen, deren Augen nicht funktionierten. Aber wie das Orakel blind zur Welt steht, aus dem inneren Kristallbrunnen Gestaltungen schöpft, so arbeitet auch der Dichter, imaginierend – und braucht nicht Kampferschwaden, aber Takt. Der Rhythmus der Schreibmaschine ist durch nichts zu ersetzen.

|

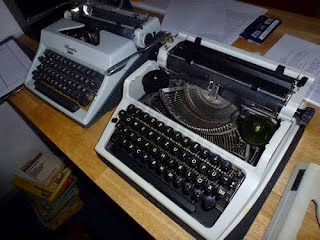

| Zwei meiner eigenen Maschinen |

Das schöne Klischee (und gleichzeitig der Mythos) : Der Autor beugt sich über die Maschine, daneben der überfüllte Aschenbecher. Das Stakkato der angeschlagenen Typen erfüllt den Raum. Ein Korb mit zerknülltem Papier (manche Bällchen daneben, auf dem Boden) fehlt nicht. Der heutige Betrieb fordert geschwätzige Schnellschrift – und bekommt sie auch; doch das Schreibzeug arbeitet an unseren Gedanken mit ! – bescheinigte einer unserer Lieblings-Irren Friedrich Nietzsche (der sich an einer Mallig Hansen probierte, einer der ersten in Serie produzierten Maschinen der Welt). Dass jedoch jeder Dichter auf den Computer umgestiegen sei, ist ein Gerücht. Ganz im Gegenteil liegt der Prozentsatz jener, die das Kultobjekt Schreibmaschine nicht aufgeben (oder sogar zu ihr zurückkehren) bei geschätzten 30% der gedruckten Berufsgenossen. Dabei wird von vielen der angebliche Vorteil des Computers – das Kopieren und Verschieben, das bequeme Bearbeiten des Textes – als Nachteil betrachtet.

Mit Technologiefeindlichkeit hat das aber nichts zu tun, denn bis auf wenige Ausnahmen dürften sich alle mal an Textverarbeitungsprogramme gesetzt haben, aber der Prozess des Schreibens selbst ist wichtiger als seine industrielle Herstellung. Ich glaube nicht zuletzt, dass dieses ganze Gewäsch unterirdischer Schreiberlinge auf den Computer zurückzuführen ist. Wo ein Text keine Arbeit mehr macht, wird nichts Gutes entstehen können. So hat sich der Betrieb auch der Computerliteratur angepasst und bleibt in erschreckender Masse unteres Mittelmaß. Dabei ist durchaus auch eingetreten, was Alfred Polgar 1922 sagte:

Für die Literatur als Kunst wird die Schreibmaschine freilich erst dann was Rechtes bedeuten, bis ihre wunderbaren Kräfte ungeschwächt durch das trübe Medium des angehängten Schriftstellers zur Auswirkung kommen werden. Die Entwicklung muss hier, wie bei jeder Maschine, dahin streben, die notwendige menschliche Mitarbeit immer mehr und mehr einzuschränken. Der Tag, an dem es gelungen sein wird, den Schriftsteller ganz auszuschalten und die Schreibmaschine unmittelbar in Tätigkeit zu setzen, wird das große Zeitalter neuer Dichtkunst einleiten.