Caroline Hartge über Lenore Kandel

Caroline Hartge über Lenore Kandel

Lenore Kandel: A Big Rumanian Monster Beauty of Some Kind

Ob in der Hitze Marokkos oder in der Kälte Berlins, ich habe Lenore Kandel nie vergessen; vielleicht, weil ihr Bild in der Anthologie ungeheuer beeindruckend war und meine Sehnsüchte aufpulverte, vielleicht auch nur deswegen, weil ihr Name an Glücksmomente, die mit einer ‚candle‘ oder ‚candy‘ verbunden sind, erinnert.

– Hadayatullah Hübsch, in Paetel: Beat – Die Anthologie

Kandels Rolle in der Geschichte der Beat Generation ist die einer Randfigur und dementsprechend nur bruchstückhaft dokumentiert. Eine ausführliche Biographie über sie fehlt bislang. Außer zwei Gedichtbänden erschienen von ihr drei kleinere Einzelveröffentlichungen und ein dokumentarischer Roman unter dem Pseudonym ‚Leo Kanowitz‘. Ihr fast ausschließlich lyrisches Werk ist ansonsten unüberschaubar über Zeitschriften und Anthologien verstreut. Allem Anschein nach war sie nie als Herausgeberin, Verlegerin oder Hochschuldozentin aktiv – lauter Tätigkeiten, die viele ihrer Weggenossen nachhaltiger in der Literaturgeschichte verankert haben.

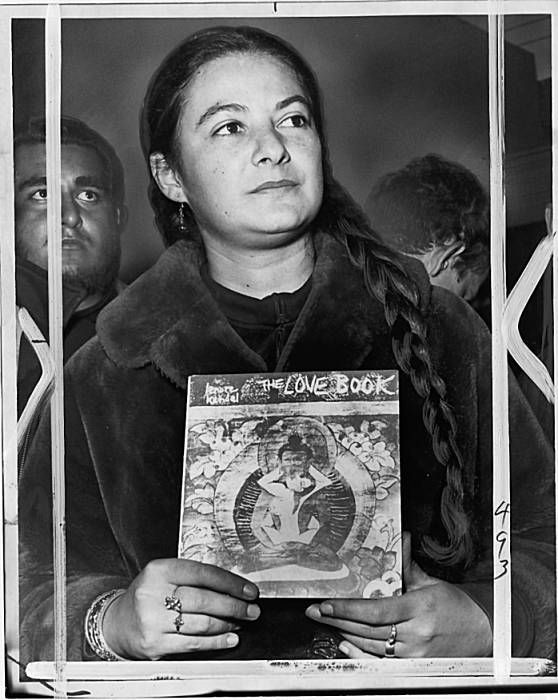

Trotzdem, oder gerade deswegen, ist es spannend, sich mit der Autorin zu beschäftigen, die beinahe immer und gänzlich gleichgesetzt wird mit ‚Autorin von "The Love Book"‘, einem schmalen Heft von gerade einmal sechs Seiten.

***

Lenore Kandel wurde am 14. Januar 1932 in New York geboren. Ihre Familie ist osteuropäischer Herkunft, mit rumänischen, türkischen und jüdischen Wurzeln. Sie wuchs in New York und Pennsylvania auf.

Ihr Vater Aben Kandel war seit 1927 als Autor mehrerer Romane in Erscheinung getreten, wechselte Mitte der dreißiger Jahre jedoch ins lukrativere Drehbuchfach über. Sein Beruf war in mehrerlei Hinsicht bedeutsam für die Familie: Zum einen zogen die Kandels noch 1932 nach Kalifornien, zum anderen erlebte Lenore bei ihrem Vater unmittelbar die Auswirkungen von Zensur und staatlicher Unterdrückung mit, da er zu den unter Senator Joseph McCarthy als Staatsfeinde Verfolgten gehörte und zeitweilig Schreibverbot hatte – nicht lange, bevor Lenore ähnliche Repressalien am eigenen Leib erfahren sollte.

Kandels Mutter war Dramatikerin und Musikerin. Ihr älterer Bruder schlug später eine Laufbahn als Fernsehautor ein. – Vor diesem Hintergrund mag es sich wie von selbst ergeben haben, daß Kandel auch gelegentlich in Filmen mitspielte, das erste Mal um 1940 in einer Kipling-Verfilmung. 1953 wirkte sie in einem Softporno nach einem Drehbuch von Lenny Bruce mit, der zusammen mit seiner Frau die Hauptrollen spielte. Noch 1969 war Kandel als ‚diaconessa‘ in einem Kurzfilm von Kenneth Anger zu sehen, dessen Titel einem ihrer Gedichte hätte entnommen sein können, "Invocation of My Demon Brother". Neben ihr traten der Satanist Anton LaVey sowie sämtliche Mitglieder der Rolling Stones auf; die Filmmusik schrieb Mick Jagger – hier wie dort eine beträchtliche Bandbreite an Ideen und Einflüssen.

Mit zwölf Jahren hatte Kandel angefangen, sich mit dem Buddhismus zu beschäftigen und zu schreiben – ein spirituelles Interesse, das sie später, als Dichterin, mit ihren Zeitgenos-sinnen Diane di Prima, Anne Waldman und Joanne Kyger gemein haben sollte. Nach dem Besuch des Los Angeles City College absolvierte sie in New York ein Studium an der New School for Social Research. Ihren Unterhalt bestritt Kandel während dieser Zeit wechselweise als Bauchtänzerin in türkischen Restaurants, mit Französischunterricht, als Modell, als Busfahrerin, und als Gehilfin in einer Bäckerei.

Nach Los Angeles zurückgekehrt, nahm sie schließlich eine Stelle im Unicorn an, einem angesagten Kaffeehaus am Sunset Strip. Der Besitzer betrieb nebenbei den Kleinverlag Three Penny Press, in dem 1959 Kandels drei erste Einzelveröffentlichungen erschienen ("An Exquisite Navel", "A Passing Dragon" und "A Passing Dragon Seen Again"). Gemeinsam mit Walter C. Brown brachte Kandel bei Three Penny Press 1961 auch das schmale "Beat and Beatific" heraus.

1960 wurde aus einem Wochenendbesuch in San Francisco ein dauernder Aufenthalt. Kandel bezog Quartier in einer buddhistisch geprägten Wohngemeinschaft von Literaten, in der sie mit vielen Dichtern der Beat Generation und der San Francisco Renaissance zusammentraf und vorübergehend zusammenlebte – Kerouac, Corso, McClure, Snyder, Welch, Saijo und Brautigan bildeten mit anderen eine Szene, in der sie sich akzeptiert und gut aufgehoben fühlte.

Vom Sommer 1960 bis ins darauffolgende Jahr war Kandel mit Lew Welch zusammen. Sie verbrachten gemeinsam mit Jack Kerouac, seiner damaligen Geliebten und deren Sohn im August 1960 das Wochenende im Bixby Canyon, das Kerouac später in "Big Sur" so eindringlich beschreiben sollte. In seiner Darstellung der ‚Romana Swartz‘ Genannten wie auch in den Schilderungen anderer Zeitgenossen erscheint Kandel als sehr aparte, vitale Frau von zigeunerhafter Schönheit und starker sinnlicher Ausstrahlung – „die wahrhafte Inkarnation einer Gottheit aus einem Hindutempel, mit dickem, glänzendem Zopf, unergründlichem Lächeln und fruchtbarer, erotischer Vorstellungskraft“ (Peter Coyote).

Kandel war sich dieser Wirkung wohl bewußt und zog auch ihren persönlichen Nutzen daraus. In North Beach verdiente sie ihren Lebensunterhalt wieder als Bauchtänzerin oder Gitarristin und Sängerin mit mediterranem Flair.

Um 1965 begleitete sie die Dichterin Janine Pommy Vega zu einem längeren Aufenthalt nach Hawaii. Nach ihrer Rückkehr nach San Francisco rief Kandel zusammen mit Freunden im Haight-Ashbury-Viertel die ‚Diggers‘ auf den Plan. In dieser Gruppe lernte Kandel schließlich auch die New Yorker Dichterin Diane di Prima kennen und freundete sich mit ihr an.

1965 nahm Kandel an der Berkeley Poetry Conference teil; ihre Gedichte erschienen mittlerweile in zahllosen Zeitschriften und Anthologien, letzteres auch im deutschen Sprachraum. Hier hatte Kandel schon in den sechziger Jahren besonders in Ralf-Rainer Rygulla einen aufmerksamen Übersetzer und Fürsprecher – wobei er sie nicht auf das Etikett ‚Erotika‘ festlegte, sondern Beispiele ihres Werkes aus verschiedenen Quellen zitierte.

"The Love Book" erschien 1966 bei Stolen Paper Review. Dieses Buch, oder besser gesagt Heft, stand im Mittelpunkt des aufsehenerregendsten US-Zensurverfahrens der sechziger Jahre und wurde vor allem durch den Sturm der Entrüstung bekannt, den sein Erscheinen unmittelbar nach sich zog: Buchläden, die es offen anboten, wurden von der Polizei durchsucht, die auffindbaren Exemplare beschlagnahmt (damaliger Gouverneur von Kalifornien war übrigens Ronald Reagan).

Als eine der wenigen erwähnt Brenda Knight in "Women of the Beat Generation" wie Kandel selbst vor Gericht zu ihrem Werk Stellung nahm. Sie bezeichnete es als eine „dreiund-zwanzig Jahre dauernde Suche nach einer angemessenen Art der Anbetung“ und den Versuch, „ihrer Überzeugung Ausdruck zu verleihen, daß Geschlechtsakte zwischen Liebespaaren religiöse Handlungen sind“. Gleichwohl wurde "The Love Book" 1967 offiziell für obszön erklärt und verboten. Schon vor der Indizierung waren Exemplare davon nur schwer aufzutreiben gewesen und so blieb "The Love Book", obwohl das Verbot der Zensurbehörde 1973 wieder aufgehoben wurde, über dreieinhalb Jahrzehnte lang vergriffen.

Nicht zuletzt deshalb hatten die Betreiber der Diggers-Webseite die Absicht, das Buch zu scannen und es so wenigstens virtuell zugänglich zu machen. 2003 wurde "The Love Book" schließlich von Superstition Street Press erneut in Buchform aufgelegt – und das in einem gesellschaftspolitischen Klima, in dem derzeit nicht einmal der City Lights Bookstore bereit ist, es zu verkaufen.

1967 erschien "Word Alchemy" bei Grove Press. Kandels Entwicklung als Autorin machte damit einen Satz nach vorn, sowohl in thematischer als auch kommerzieller Hinsicht.

Wenig später überstürzten sich die Ereignisse. Um 1970 erlitt Kandel einen Motorradunfall, bei dem ihre Wirbelsäule zertrümmert wurde und sie sich das Genick brach. Sie war danach einige Zeit völlig gelähmt und lebt seitdem unter chronischen Schmerzen. Ebenfalls in den frühen Siebzigern wurde ihr Mann, Hell’s Angel William Fritsch, bei einem geplatzten Drogendeal von einer Kugel getroffen, die in seinem Kopf steckenblieb; auch er überlebte diese Verletzung halb gelähmt.

Kandel hat sich danach fast völlig aus dem Licht der Öffentlichkeit zurückgezogen. Einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte dürfte 1978 beim Tribal Stomp in Berkeley in Kalifornien gewesen sein. – Aber ihr Einfluß blieb spürbar: Als Jacques Levys Zeitgeist-Musical von 1969, "Oh! Calcutta!", 1976 am New Yorker Broadway wiederaufgeführt wurde, enthielt es neben Textbeiträgen von John Lennon und Sam Shepard auch solche von Lenore Kandel.

Alles in allem kann man Kandels Platz bei den Mystikerinnen und Inspirierten sehen, bei den poetischen Aktivisten. Daß ihr Werk und das Wissen darum sich bis in die unmittelbare Gegenwart auch in Europa zu behaupten vermögen, zeigt unter anderem Wilfried Rausserts gerade erschienenes Buch "Avantgarden in den USA", das den Beat-Dichtern ein eigenes Kapitel widmet. Raussert greift eine schon früher bemerkte Parallele auf: Allen Ginsberg und – Lenore Kandel. Beider Werk wurde gleichermaßen vor Gericht der Obszönität bezichtigt, und Kandels "First They Slaughtered the Angels" wird von manchen gar als feministisches "Howl" gelesen. Rausserts beispielhaft konzise und facettenreiche Würdigung von Kandels Werk lohnt die Lektüre unbedingt.

***

Heute lebt Lenore Kandel sehr zurückgezogen in San Francisco. Einzelne Gedichte von ihr sind nach wie vor verstreut erschienen, so etwa "Gregory" anläßlich des Todes von Gregory Corso. Sie hat nie aufgehört zu schreiben, hat aber nach "Word Alchemy" keinen weiteren Gedichtband mehr veröffentlicht. Joe Pachinko, der die Neuauflage von "The Love Book" herausbrachte, sagt von ihr:

[...] if she weren’t so incredibly stubborn, she would not still be alive [...].

Gekürzte Fassung des Nachworts von Lenore Kandel: Das Liebesbuch/Wortalchemie. Stadtlichter Presse, Berlin 2005. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Caroline Hartge.

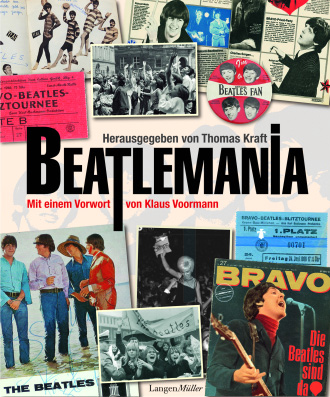

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.