Jack Black: Du kommst nicht durch . Von Franz Dobler

Jack Black: Du kommst nicht durch . Von Franz Dobler

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Axel Monte/Thomas Stemmer

Karin Kramer Verlag, Berlin 2002

315 Seiten, 17 Euro

William S. Burroughs verschlang als 13jähriger die Lebenserinnerung des Outlaws Jack Black, die Ganoven aus Blacks Welt bevölkerten später seine Bücher, in einer vergleichbaren Welt sollte und wollte der Junkie Burroughs sein Leben führen. Jack Black wiederum hatte als 14jähriger katholischer Schwesternschüler vom Tod des Outlaws Jesse James in der Zeitung gelesen und war bald darauf selbst, fasziniert von der Geschichte seines Helden, in die Welt des Abenteuers und des Verbrechens eingetaucht. Franz Dobler bespricht die deutsche Übersetzung von Jack Blacks Bekenntnisbuch, das einen ehrlichen Einblick in die verschwundene Alltagskultur der nordamerikanischen Vagabunden und Gauner gewährt, der die Beatniks auf ihre eigene Weise nacheiferten:

Der Berufsverbrecher Jack Black wußte, wovon er sang

http://www.jungewelt.de/

Ein “Höllenloch« nannte Johnny Cash das seit seiner Eröffnung 1880 berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis von Folsom bei Sacramento, Kalifornien, als er dort 1968 seine berühmte Platte aufnahm – im Folsom Prison, in dem Jack Black 60 Jahre vorher eingesperrt war, hatten noch schlimmere Zustände geherrscht. Jack Black (1868–1933) war Berufseinbrecher und Hobo. Insgesamt 25 Jahre verbrachte er in Gefängnissen, seine acht Jahre in Folsom galten dort als Kleinigkeit. Er sprang von der schiefen Bahn, nachdem ihn ein Richter, der ihm lebenslänglich hätte verpassen können, mit nur einem Jahr in St. Quentin beschenkte. Black musste dem Richter dafür sein Wort geben, nie wieder straffällig zu werden, und Blacks Ehrenkodex befahl ihm, sein Wort zu halten. Dabei halfen ihm dann neue Freunde, allen voran der Verleger des San Francisco Call-Bulletin, der ihm Arbeit in der Druckerei und Bibliothek gab - angeblich sogar als Polizeireporter - und ihn dann bestärkte, seine Erlebnisse aufzuschreiben, um die Situation in den Gefängnissen zu verbessern und anderen Kriminellen Beispiel und Hoffnung zu geben. An sie war der Titel seiner Autobiografie gerichtet: “You Can’t Win”. Oder “ Du kommst nicht durch” in der deutschen Ausgabe.

Das Buch erschien 1926, wurde ein Hit und machte seinen Autor für ein paar Jahre zur Berühmtheit, die auch Vorträge bei Frauenverbänden und Studenten und in Kirchen hielt (mit dem Ziel angeheuert, mit dem auch Cole Younger, zweiter Vorsitzender der Jesse James Partei, nach Jahrzehnten in Haft auf Tournee geschickt wurde: Verbrechen zahlt sich nicht aus! Doch der Ruhm hatte sich wieder verzogen, als Black 1933 (höchstwahrscheinlich) Selbstmord beging. Lange bevor er sein Comeback hätte erleben können.

Als kleiner Kerl hatte William S. Burroughs “You can’t win” verschlungen, fasziniert von den Abenteuern, den Gestalten, der anderen Welt und dem speziellen Ehrenkodex der Outlaws und auch von ihrem opiumsüchtigen Erzähler. Als berühmter Autor würdigte er dann Blacks Einfluß auf True Crime- und Hard Boiled-Literatur und feierte die Bedeutung seines Lieblingsbuchs, das er “Good Red Book” nannte, für sein eigenes Werk, speziell “Junkie” und “The Place of Dead Roads”. “Ein halbes Jahrhundert später sollte ich Figuren und Szenen aus dem Good Red Book verwenden, die Prosa von Jack Black aus dem Gedächtnis zitieren, manchmal Wort für Wort, und wenn man sich noch fünfzig Jahre später an eine Textstelle erinnert, dann muß sie wohl gut sein”, schrieb Burroughs im Vorwort zu einer Neuausgabe.

Barry Miles macht es in seiner Burroughs-Biografie noch deutlicher: “Die Verbindung (von “Dead Roads”) zu Blacks Buch ist nicht nur im Stil zu finden. Den Kern der Handlung hat Burroughs im großen und ganzen aus “You can’t win” übernommen und das Oberste zuunterst gekehrt. Den bekannten Ausdruck “Johnson-Family” für die Verbrecher, die sich dem Ehrenkodex verpflichtet fühlen, in dem Solidarität und eine Art Robin-Hood-Gerechtigkeit oben stehen, hatte Burroughs von Black mitbekommen, der für ihn Zeuge eines spezifisch amerikanischen Lebensstils war, der nun endgültig verschwunden ist.”

Black hatte sich von der Johnson-Family noch nicht lange entfernt, als sein erster Bericht “Der große Ausbruch aus Folsom Prison” 1917 zuerst im Call-Bulletin als Serie erschien: “The Big Break at Folsom – A Story of the Revolt of Prison Tyranny”. Die deutsche Ausgabe - ein bestens übersetztes Schmuckstück von einem Buch, muß dazu gesagt werden; nur das Beiwerk hätte mehr als ein historischer Nachruf sein können – hat das Cover der Originalausgabe mit dem handschriftlichen Gruß des Autors eingebaut: “Dear young Friend, may you always have lots of Love, Luck and Liberty- sincerely, Jack Black.” Es war klar, dass hier jemand vor einer Hölle warnte, die er selbst durchlebt hat. In einer knappen Sprache, die die düstere Atmosphäre von frühen Noir-Filmen erzeugt und Spannung, ohne die grellen Effekte von Hinter-Gittern-Trash zu benötigen.

Ein pures Willkür- und perfektes Spitzelsystem beherrschte Folsom, die theoretische Möglichkeit der Haftverkürzung bei guter Führung war praktisch ausgeschlossen, und zu den Haftbedingungen gehörten auch extrem schlechte Ernährung und Foltermethoden wie Isolationshaft, Aufhängen oder Zwangsjacke, denen immer wieder Gefangene den Selbstmord vorzogen; Blacks Versuch nach bzw. vor der Zwangsjacke scheiterte mangels Kraft, unter den Folgen hatte er lebenslang zu leiden. Bei der Entlassung “hasste ich alles, was lebte. Ich betrachtete die Menschen so, wie ein Wolf seine Beute betrachtet. Ich hob meine Hand und schwor, als Geschöpf der Nacht zu leben und das Licht der Sonne zu meiden. Ich wollte keine Freundschaften schließen oder gute Taten vollbringen. Was ich zum Leben brauchte, wollte ich mir einfach nehmen und zwar mit Gewalt”.

1903 kam es zu diesem spektakulären Ausbruch (an dem Black wegen seiner anstehenden Entlassung nicht teilnahm). Für kaum einen der Beteiligten ging die Aktion gut aus, aber die Außenwelt kapierte, dass es sich nur um einen Akt absoluter Verzweiflung handeln konnte, wenn jemand versuchte, aus Folsom auszubrechen – ein Todeskommando. Man wurde auf die inhumanen Verhältnisse aufmerksam. “Damals haben die Veränderungen in den kalifornischen Gefängnissen ihren Anfang genommen.” Seinen Aufenthalt in San Quentin ein Jahrzehnt später betrachtet Black als “Veränderung von Brutalität zu Güte”: und das ist nicht die einzige Stelle, die der Leser nicht fassen kann. Diese wahre Geschichte kam aus einem Milieu, aus dem kaum was aus erster Hand kam, und nur weil er darum gebeten wurde, lieferte Black seine Abenteuer- mit der Entschuldigung: “Ich wünschte ich würde mehr von der Kunst des Schreibens und des Redens verstehen“. Während wir wünschten, in dieser Kunst wäre mehr von seinem Talent unterwegs.

Von Franz Dobler

15.10.2008

Erschienen als Beilage in junge Welt

http://www.jungewelt.de/

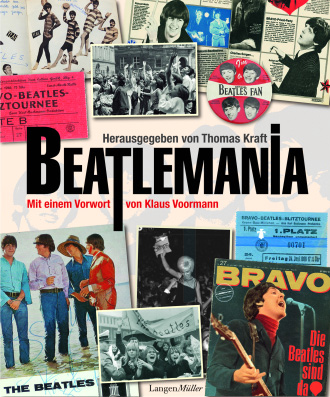

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.