Sylvia Geist: Fighting the law (The Clash)

Sylvia Geist: Fighting the law (The Clash)

Irgendwann kommt es zwischen Eltern und Kindern zum Moment der Wahrheit. Das ist nichts Neues, Klagelieder über das Rebellentum ihrer Sprösslinge sangen wohl schon die alten Sumerer. Doch hatte ich mich erst im Alter von neunzehn Jahren gezwungen gesehen, mich ernstlich mit meinem Vater anzulegen, erlebte ich meine Einweihung in die aufregenderen Seiten des Elterndaseins, als mein Sohn gerade fünfzehn war.

Nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht schon gewarnt gewesen wäre. Robins Stiefvater und ich hatten den Mut besessen, ihm zu seinem achten Geburtstag statt des ersehnten Computers eine Gitarre zu schenken, die mittlerweile längst durch eine Reihe kraftvoller tönender E-Gitarren abgelöst worden war. Die jahrelange Nonchalance, die mein Sohn gegenüber den milden Anforderungen seiner Musiklehrerin gezeigt hatte, einer geduldigen, doch zunehmend ratlosen Dame mit einer Vorliebe für Barockmusik, war im Fortschreiten seiner Pubertät einer derart unersättlichen Spielwut gewichen, dass mein Mann und ich unsere tolerante Nachbarschaft in unsere Nachtgebete einschlossen und ansonsten auf das Übliche hofften. Immerhin hatten wir schon einige Leidenschaften aufflammen und wieder erlöschen sehen: im Keller türmten sich in Ungnade gefallene Sportgeräte, pensionierte Superhelden und stillgelegte Bahnstrecken nebst den dazugehörigen Landschaften sowie ausrangierte Kostüme und Gerätschaften für die Zirkus-AG, aber auch Utensilien, die wir in einem günstigen Augenblick bang genug konfisziert hatten, wie eine Flasche Spezialbenzin und ein Dutzend Fackeln, die noch aus der Zeit stammten, als Robin von einer Show-Karriere als Feuerschlucker geträumt hatte. Warum also sollten nicht auch diese dezibelintensiven Übungs- oder vielmehr Probestunden bald der Vergangenheit angehören?

Allerdings gab es, traute man dem Augenschein, eher wenig Hoffnung. Mein Sohn konnte Jeans offenbar nichts mehr abgewinnen und ging nun entweder im schwarzweißen Schottenrock oder in einem bodenlangen schwarzen Gebilde mit Schnallen und Ösen zur Schule, das im Verein mit dem dazu vorzugsweise getragenen Netzhemd für einiges Aufsehen im Ort sorgte. Zwar hatten wir ihm bislang noch den Verzicht auf diverse Piercings abtrotzen können, aber dafür war er seit Monaten nicht beim Friseur gewesen, die Auberginenfarbe hatte er seinem Haarschopf selbst beigebracht.

Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte unser Ressentiment, als uns eines Samstagmorgens am Frühstückstisch ein wildfremder Junge mit grünen Haaren gegenüber saß.

„Sag mal, wo hast du denn den her?“ fragte ich, als der wortkarge Gast sich mit einem Kopfnicken verabschiedet hatte.

„Och, vom Opernplatz, weißt schon...“

Natürlich wusste ich, dass in der Fußgängerzone ums Opernhaus die versammelte Bauwagensociety Hof hielt, außerdem Jungen und Mädchen, deren Aufmachungen einen mit ihrer düster-schrillen Eleganz an alte Vampirfilme denken ließen, Gothics, Grufties und was der Bekenntnisse mehr waren. Und natürlich hatte ich kapiert, dass mein Sohn sich mittlerweile in einem Universum bewegte, in das er mir höchstens bei eher unbequemen Gelegenheiten wie an diesem Samstagmorgen flüchtigen Einblick gewährte – und an das ich mich, wenn ich ehrlich war, selbst noch zu erinnern meinte.

Mit siebzehn hatte ich meinen eigenen Auszug aus dem Ägypten des Elternhauses erwogen, aber meine Wut auf meinen überbesorgten Vater war dann doch zu rasch verraucht gewesen, um die Sommerwochen des Jahres 1980 zu überstehen, in denen ich sozusagen der Kernschmelze meines Daseins entgegenfieberte und mich darauf vorbereitete, dem Schlachtruf London Calling zu folgen: The ice age is coming, the sun is zooming in, meltdown expected, the wheat is growing thin, engines stop running, but I have no fear... Doch, ich entsann mich jetzt wieder recht gut: Die Reise nach London endete in der Laube, die den Eltern meines Freundes gehörte, und unserer Katastrophenstimmung machten wir im Absurdistan der Demos für ein „atomwaffenfreies Westberlin“ Luft, bei denen uns einige der den Marsch flankierenden Rentner zu unserem Entzücken das eine oder andere „Steine-sollt-ihr fressen!“entgegen brüllten.

„Alles schön und gut“, räusperte ich mich, „aber ich wüsste schon ganz gern, wer hier so am Tisch sitzt. Wohnt dieser, dieser...“

„Rem. Der spielt jetzt in der Band.“

„Wohnt dieser Rem nicht mehr zuhause? Im Gästezimmer riecht´s vielleicht...“

„Hör mal, nur weil er Punk ist, musst du nicht gleich Ausschlag kriegen!“

„Punk?“ Mein Mann fungierte in dergleichen Unterhaltungen meistens als Bannerträger der Gelassenheit, doch diesmal regte sich bei ihm Widerspruch: „Grüne Haare, ein paar Sicherheitsnadeln an der Hose und ein bisschen Abhängen auf dem Opernplatz, das nennst du Punk? Punk, das ist - “

„Na, was? Du musst es ja wissen!“

„Action, das ist Punk! Breakin' rocks in the hot sun, I fought the law -“

„And the law won“, ergänzte ich warnend. Meiner Meinung nach war die Diskussion im Abdriften begriffen.

„Das ist von Green Day“, erklärte mein Sohn mit fast beleidigender Nachsicht. „Die waren doch bloß Modepunks.“

„Wie diese Opernplatzjungs“, konterte mein Mann. „Außerdem ist das The Clash. Ihr wollt Punk spielen und habt keine Ahnung von den Quellen!“

„Also, ich weiß nicht“, flüsterte ich, nachdem das Frühstück geplatzt war.

„Wird schon nicht so schlimm werden“, sagte mein Mann. Donnernd fiel die Haustür ins Schloss. Es war, wie mir nun einfiel, ohnehin eines der Wochenenden, die Robin bei seinem Vater verbrachte. Die familiären Wetteraussichten schienen also nicht schlecht zu sein, bis zum Sonntagabend würde sich die Wolke wahrscheinlich schon verzogen haben.

Der Anruf kam kurz nach Mitternacht, eine Viertelstunde später rannte ich durch den Eingang der Notaufnahme, gerade rechtzeitig, um die Bahre, auf der mein Sohn lag, den Gang in Richtung Ausnüchterungszimmer entlang rollen zu sehen.

„Alkoholvergiftung“, klärte mich die diensthabende Ärztin auf. „Wir behalten ihn hier.“

Er sei von Passanten gefunden worden, mitten auf dem Fahrdamm vor einem Club, bewusstlos zusammengebrochen und allein gelassen. Sehe man von der heftigen Prellung an seiner Hüfte und von den Promille in seinem Blut ab, sei er unversehrt.

Sein Gesicht kam mir friedlich vor, kindlich auch mit den noch glatten Wangen, und mit dem verschmierten Kajal um die Augen zum Heulen schön. Unversehrt, ja, dachte ich. Und zerbrechlich.

Die Ärztin trat von einem Fuß auf den anderen, sie werde, erklärte sie, von ihrer Kundschaft erwartet, Leuten, die regelmäßig ihrer Dienste bedurften.

„Nein“, sagte ich, „Sie behalten ihn nicht hier.“

Robin hatte uns gezeigt, wohin es führen konnte, wenn er einmal I fought the law interpretierte, nun war es an uns, seiner nicht sehr originellen, doch wirksamen Auslegung eine neue Richtung zu geben. Am Sonntagmittag erwachte er nicht unter den Stammkunden der Städtischen Notaufnahme, sondern unter dem Ernie-und-Bert-Mobile an der Decke eines Zimmers des Kinderkrankenhauses. Dort ging es hoch genug her. Dann folgten Beichte und Vergebung. Wir vergaben ihm unsere Mystifizierung während jener Wochenenden, in denen wir ihn bei seinem Vater gewähnt hatten (und dieser ihn bei uns), und er verzieh uns, glaube ich, nach und nach unsere Teilamnesie in Sachen Jungsein, unsere Besserwisserei, unser ganzes penetrantes Schon-Dagewesen-Sein.

„Aber The Clash solltest du trotzdem kennen“, sagte mein Mann.

„Ach, das alte Zeug“, erwiderte mein Sohn, als handelte es sich um einen Witz, den er netterweise zum hundertsten Mal mit einem Grinsen über sich ergehen ließ: „Warum nicht gleich die Toten Hosen.“

„Wieso, die Coverversion von Should I stay or should I go ist doch gar nicht so übel...“

Von da an entwickelte sich manches zum Besseren, oder jedenfalls in unserem auf Sicherheit für Leib, Leben und Zukunft gerichteten Sinne. Doch in einem Punkt blieb Robin unbeirrbar. Die E-Gitarren und Verstärker verschwanden weder aus seinem Leben noch aus unserer Hörweite, obgleich die Proben zur allgemeinen Erleichterung in die Räumlichkeiten eines Jugendzentrums in der Innenstadt verlagert wurden. Von dort flatterte zwei Jahre später eine Einladung ins Haus.

Zu behaupten, ich wäre mit fliegenden Fahnen zum Konzert gerannt, wäre glatt gelogen. Ich ahnte ja, was mich erwartete: eine Mischung aus Metalcore, Grindrock und sonstigem, für meine über vierzigjährigen Ohren schwer erträglichen Geschrammel. Ganz zu schweigen davon, dass ich mich unter den anderen Besuchern fehl am Platze fühlen würde. Und uralt. Und was sollte ich eigentlich anziehen?

Ich entschied mich gegen jedwede Anpassungsgeste, warf mich in mein elegantestes Trägerkleid und passierte in entsprechendem inneren Aufruhr, meine Jetzt-Version von I fought the law im Herzen, die kunstvoll zerzausten Jungs, die sexy ramponierten Mädchen, die trostlos und dennoch irgendwie unbesiegt aus der Wäsche guckenden Altpunks vor dem Eingang des Clubs.

Auf der Bühne ging der Soundcheck scheinbar nahtlos in die Darbietung über, vor den Lautsprechern taumelten von Song zu Song mehr Mittänzer ins Headbanging. Für mich waren es zunächst weniger unterscheidbare Stücke als vielmehr ein von Beifallsgejohle und Aufforderungsrufen unterbrochenes, allerdings stark rhythmisiertes Rauschen, zerhackt von dem Gebell des Sängers. Dennoch, die halbe Stunde, die der Formation als einer von vieren des Abends zustand, verging überraschend schnell, vor allem für den harten Kern, die Freunde der Band, mit denen es mich zum Bühnenrand gedrängt hatte und die nicht wanken noch weichen zu wollen schienen, bevor es eine Zugabe gesetzt hätte.

Übersteuerung, Schrillschall, dann drischt das schweißüberströmte Engelsgesicht am Schlagzeug los, der Bassmann fällt ein, mein Sohn greift sich das Mikro, schreit, nein: jubelt eine Ankündigung hinein, springt zurück auf seinen Posten, fasst die Gitarre um Hals und Taille, alles ist Bewegung: ... I faught the law and the law won, I left my baby and it feels so bad, guess my race is run...

Ein Blick in dieses verklärte Gesicht unter den drei Scheinwerfern genügte, um sicher zu sein, dass für den jungen Mann da oben überhaupt nichts vorbei war, außer vielleicht die Kindheit.

„Hättest du was dagegen, wenn ich demnächst mal was über die Sache mit I fought the law und Ernie und Bert schreibe?“ fragte ich ihn neulich, als wir in seinem WG-Zimmer umringt von Gitarren bei einem Ingwertee saßen.

„Hm, eigentlich nicht.“

„Und uneigentlich?“

„Du musst ja nicht unbedingt alles ausposaunen.“

„Keine Sorge.“

„Na, dann...“

Dann musste er schon wieder los.

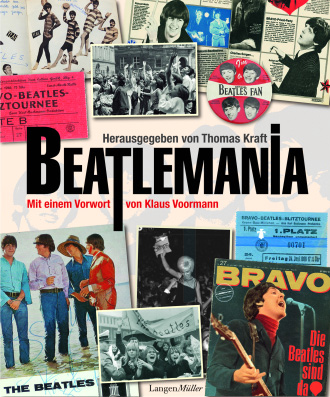

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.