Thomas Stangl: Schwarzer Regen (Nick Cave)

Thomas Stangl: Schwarzer Regen (Nick Cave)

Sind wir eigentlich Punks oder Anarchisten, fragt ihn sein Freund, während sie in der Großen Pause auf ihren Tischen sitzen und die Beine in die Luft hängen lassen, naja, sagt er, vielleicht Anarchisten. Später vor dem Einschlafen fällt ihm ein, sie können keine Punks sein, weil das eine Lebensform ist und sie nicht leben wie Punks, Anarchisten können sie sein, ohne irgendetwas zu tun, also sind sie Anarchisten.

Er ist sich andererseits nicht sicher, ob sich sein Freund nicht über ihn lustig gemacht hat (er ist nie sicher, ob man im Ernst zu ihm spricht oder sich über ihn lustig macht; er kann nämlich nicht glauben, dass die anderen auch so wenig Ahnung haben wie er: im Zweifelsfall lächelt er unsicher statt Antworten zu geben). Vielleicht, würde er ein paar Jahrzehnte später denken, hat ihn sein Freund auch gefragt, ob sie Hippies sind oder Anarchisten, es ist sogar wahrscheinlicher, seine Sympathien für Punks und Hippies sind zu dieser Zeit gleich groß und gleich vage, beide stehen sie für ein anderes Leben, den Reiz und die Gefahr eines anderen Lebens, er hat nicht begriffen, warum die Punks so sehr die Hippies hassen, er ist für Liebe und für Zerstörung.

Er geht nach Hause, isst, was seine Mutter für ihn gekocht hat, legt sich nach dem Essen aufs Bett und liest den Kurzen Sommer der Anarchie von Hans Magnus Enzensberger: er weiß genau, was die Abkürzungen POUM, CNT, FAI bedeuten und dass die herrschende Ordnung vernichtet werden muss. Wenn er nicht Radio hört, legt er eine Platte auf: When the law breaks in, how you´re gonna go, shot down on the pavement or waiting in death row, fragt ihn düster Joe Strummer, er mag den Namen The Clash: es verlangt ihn nach einem Schlag, der alles zersprengt: nicht nur die Gegenstände und Formen, die ganze Atmosphäre; das, was er „die Gesellschaft“ nennt und was weniger aus Menschen besteht als aus herumziehenden, sich von Kopf zu Kopf fortpflanzenden zähen Gedanken und Gemeinheiten. Gleich am Anfang der Platte ruft ihn die Katastrophe: London is drawning and I live by the river, singt Joe Strummer mit sich überschlagender Stimme; er steht frühmorgens verschlafen zwischen feixenden Kindern und keifenden Greisen in der Straßenbahn, der Himmel ist schmutzig und gelb, er sieht die Straßenbahn entgleisen und, während er durchs Schiebefenster gleitet und davonschwimmt, im Fluss, unter dem Meer verschwinden. Er ist allein in der Wohnung, seiner eigenen Wohnung, ganz nah an der Themse oder am Meer, liegt in seinem Bett und schläft, aber nur mit einer Hälfte seines Hirnes. Die Polizisten, drei oder vier martialisch vermummte Gestalten, drücken seine Tür ein, mit großer Leichtigkeit, und wie in einem Tanz (er tanzt nicht, wenn ihm jemand dabei zuschauen könnte) reagiert er geschmeidig auf dieses Eindringen. Er greift zur Pistole unter seinem Kopfkissen, richtet sie auf die Polizisten, wartet auf den Einschlag in seiner Brust, seiner Stirn, die Kugel, die sein Fleisch zerfetzt. You can kick us, you can bruise us, but you have to answer to, ho-ho, the guns of Brixton.

Die Szene ist beliebig oft wiederholbar: er wartet, die Kugel verliert sich in der Atmosphäre und trifft ihn nicht; oder trifft ihn und geht durch ihn hindurch (ein leises Kitzeln an seiner Haut, eine Schwere in seiner Brust); er ist ein anderer, der auf die Kugel wartet, die immer wieder durch ihn hindurchgehen wird. Der Ort ist Brixton im Jahr 1980; vielleicht auch Managua im Jahr 1979, oder Barcelona im Jahr 1936, oder Paris im Jahr 1924, es ist Paris, Prag und Vietnam im Jahr 1968, das nicht weniger weit entfernt ist als 1936, auch die Gegenwart ist kaum näher: dafür ist das Jahr 1936, das Jahr 1968 kaum weiter entfernt als die Gegenwart.

Alle Revolutionen treffen sich in der gleichen Geste, der er sich zuschauen sieht, der Glanz der Geste soll auf ihn zurückfallen; die revolutionären Momente aller Zeiten sind gleichzeitig da, wenn auch ein wenig ausgeleert, Buenaventura Durruti samt Schusswunde grüßt Sid Vicious, der mit Pistole neben Jim Morrisson (oder George Harrison oder Charles Manson oder einem anderen langhaarigen Typen mit offenem Hemd) steht, Herbert Marcuse lehnt bald neben Aragon und Breton, Peter Weiss und einem bärtigen Herrn namens Bakunin (der immer ungelesen bleiben wird) im Bücherschrank, die Wohnung schaukelt in den Wellen, in der Küche wäscht seine Mutter Geschirr ab. Der einfachste surrealistische Akt, schreibt André Breton, ist es, auf die Straße zu gehen und einen beliebigen Passanten niederzuschießen.

Eigentlich scheint ihm die Musik, die zu dem Namen The Clash, gehört, noch zu ordentlich und brav; eigentlich dürfte Musik überhaupt keine Form mehr haben, um diesen Namen zu verdienen. Jemand soll ihm vorausgehen, an die Grenze: der Glanz schlägt auf ihn zurück, wie eine abgelenkte Pistolenkugel.

In diesem Sommer lernt er, dass er zu Fuss quer durch die Wiener Innenstadt gehen kann, alleine und ohne dass ihn jemand aufhält; er kann seinen Blick (wie eine Pistole) auf beliebige Passanten richten und von ihnen abgleiten lassen, immer neue kleine Gassen entdecken, während es in seinem Kopf Ich möchte ein Eisbär sein singt, gegen seinen Willen, für ihn ist das Kinderkitsch, er befürchtet, dieser Kinderkitsch, der ihm aus dem Radio entgegenkommt, haftet für immer an ihm und wird immer eigentlich zu ihm passen, besser als die Musik, die er begehrt.

Wenn er auf seinem Bett liegt, unter dem gelben schmutzigen Himmel der Zimmerdecke, liest er Pilzer und Pelzer oder Triebstruktur und Gesellschaft und hört im Radio die Ö3-Musicbox, jeden Wochentag um 15:05, dort erfährt er, wo die Grenzen liegen und wer dort auf ihn wartet, während er hier wartet; welche Musik, die neueste, wildeste, böseste ist; welche Musik er hören darf, um den Glanz ihrer Abseitigkeit zu erfahren. Joy Division, Throbbing Gristle, Suicide, die Einstürzenden Neubauten, die Borsig-Werke. Musik, die man hören darf, wird in der Ö3-Musicbox gespielt, fast nirgendwo sonst, so wie Bücher, die man lesen darf, im Suhrkamp-Verlag erscheinen und fast nirgendwo sonst. Was kann alles geschehen, wieviel an Bewegung ist möglich, ohne dass er sich von seinem Bett wegbewegt, einem Punkt, der fast gleich weit von allen anderen Punkten der Welt entfernt ist.

Er lebt in einem Paradies der Bezugslosigkeit: gerade das richtige Nichts, aus dem heraus man zuschlagen kann. Man muss absolut modern, absolut radikal sein: das Zeichen tragen wollen.

Könnte nicht einfach der gelbe Himmel aufbrechen, neben seinem Bett fließt die Themse, jemand tritt die Tür ein?

Was, wenn er sich weigert, etwas anderes zu erwarten, einfach stehen (oder liegen) bleibt?

Er schlägt niemals zu; der Himmel ist schwer, schmutzig und nah, die Wohnung steckt starr in der Stadt, in der Straßenbahn und in der Schule begegnen ihm immer die selben Leute; er ist sich zu wenig. Goddamn, goddamn, goddamn, here I am, stöhnt Patti Smith am Gründonnerstag oder Ostermontag in der Musicbox (Rubrik: Die komplette LP).

Er malt große As in seine Schulhefte und zieht Kreise rundherum, tauscht die Bücher mit seinem Freund und hat Angst, der Freund könnte dahinterkommen, dass er fast nichts von ihnen verstanden hat, oder dass das, was er verstanden hat, etwas ganz anderes ist als das, was er verstehen hätte sollen. Er hat Angst, seinem Freund gegenüber eine Äußerung zu machen, die bürgerlich ist und von irgendeinem revolutionären Standpunkt aus leicht zu durchschauen. Es muss einen revolutionären Standpunkt geben, von dem aus alle seine harmlosen Äußerungen lächerlich und leicht zu durchschauen sind. Er weiß andererseits schon beinah, dass man so tun kann, als könnte man gehen, auch wenn man eigentlich nicht gehen kann, und dass diese irrsinnigen Pseudoschritte für Zuschauer bloß so wie Schritte, gewöhnliche Schritte ausschauen würden.

Aber es interessiert ihn nur, was er selbst kaum versteht und wovor er Angst hat.

Er wünscht sich eine Musik, die wie die Nadel ist, die ihm das Hirn auskratzt; er kann diesen Satz denken, aber er kann die Musik nicht hören, so wird er beginnen, sich in sich selbst zu drehen; bis er denkt, man braucht vielleicht auch nur indirekt zu leben.

Er wird frei sein, sobald er keine Freunde mehr hat, er kann tun, was er will, weil er niemanden sucht, der es versteht, außer dem, der ihm vorausgegangen ist, an die Grenze; aber so jemanden braucht es in der Wirklichkeit nicht zu geben, nur im Radio oder in den Büchern, in irgendeiner Vergangenheit oder Zukunft; er wird durch die kleinen Gässchen der Innenstadt laufen, ohne irgendwo reinzugehen (er macht keine Tür auf, jemand soll sie eintreten; die Türen sollen vor ihm aufspringen, vor jedem; der Himmel aufbrechen, der Asphalt der Straßen, das Wasser die Stadt überschwemmen und gefrieren, er möchte ein Eisbär sein, ein Anarchist, ein Punk, aber ohne so tun zu müssen, als wäre er es; wozu auch, in einer Parallelklasse gibt es jemanden, der fast ein Punk ist und offensichtlich auch nicht viel interessanter als alle anderen, die auf irgendeinem Platz in der „Gesellschaft“ sitzen).

Jahre später (er hat einfach die Zeit angehalten) ist er immer noch vierzehn, gleichzeitig ist er so erwachsen, dass er fast tot ist, alle Zeiträume, alle Punkte der Welt sind gleich weit von ihm entfernt, er spürt eine Nadel an der Hirnhaut und watet im Kinderkitsch.

Eines nachts (die Sendung heißt Nachtexpress und ist eine Filialsendung der Musicbox) hört er im Radio zum ersten Mal die unrunde, künstlich böse Stimme des jungen Nick Cave, die zugleich kläglich und schneidend endgültig scheint; einmal wird sie ihm sagen, dass es den Raum an der Grenze gibt, eine Zelle, in der er mit sich alleine ist, und wo jede seiner Gesten sich gegen sich selbst richtet; jede seiner Gesten hat den Glanz des Endgültigen.

Sein Kopf ist rasiert, Drähte sind an die Kopfhaut geheftet, die ganze Außenwelt ist ausgelöscht, water, water everywhere. Er hört nur mehr das Pochen seiner Adern, die Straßen sind Flüsse und die Flüsse Straßen, ein Regen wird über die Stadt kommen, die jetzt Tupelo heißt und irgendwo jenseits des Ozeans, jenseits des Schlafes liegt. No sleep runs this deep, singt Herr Cave.

Er hört es, von außen, und ist zugleich drinnen, in der Todeszelle, dem engsten, allereigensten Raum, festgeschnallt auf dem elektrischen Stuhl, für immer unbeweglich, wartet auf die Entscheidung, die nie kommen wird, I cried mercy. Die Verzweiflung ist da, und zugleich eine fremde, seltsame Lust, im scheppernden Vorantreiben der Musik, dem er gleich mit seinem Körper folgen will.

Warum sollte er es nicht ausgerechnet hier finden, wenn er den Kopf, der zu brennen beginnt, gegen die Wand schlägt. Überall ist es zu finden, in der Verzweiflung, in der Wut oder in der Lust und der Begeisterung, das Loch in der Wirklichkeit: dort gibt es, was es nicht gibt. Die Revolution hat keine Bedeutung, sie ist jetzt da, fällt aus der Geschichte heraus, du musst dich nur endlich fallen lassen. Den Kopf ausschalten; oder weiterdenken, bis etwas in dir kippt: die Wand kracht zusammen, black rain comes down, du tust so, als würdest du gehen, mit aberwitzigem Mut, setzt Schritt vor Schritt, und für einen Moment –

(Das sagt er, Jahrzehnte später, wie zum Trost, dem, der er war; so als würde er Trost brauchen. Die alten Platten stehen noch in seinem Regal, lehnen Rücken an Rücken da, wie im anderen Regal seine Bücher, während er auf seinem Platz sitzt, auf seinem Bett liegt, durch die Straßen geht, so tut als würde er so tun als würde er.)

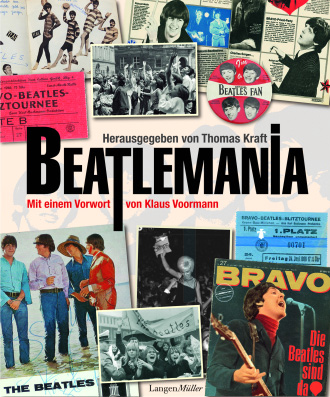

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.