Nevfel Cumart:: Give a little bit (Supertramp)

Nevfel Cumart:: Give a little bit (Supertramp)

Seit meiner Kindheit kann ich nicht einschlafen, wenn ich nicht beide Füße in eine Decke einschlage. Diesen Tick verdanke ich einer Szene im Film „Cleopatra“: Eine kleine Giftschlange wurde unter die Decke am Fußende des Bettes gelegt, um einen unliebsamen Konkurrenten zu ermorden. Eine von vielen Filmszenen, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Manche begleiten mich seit meiner Kindheit, andere erst seit wenigen Jahren. Einige haben ihre Spuren in meinem Leben hinterlassen.

Bei manchen Filmszenen weine ich, ganz gleich wie oft ich sie sehe. Wenn nach Gregory Pecks vergeblichem Plädoyer in „Wer die Nachtigall stört“ sich der Gerichtssaal leert und all die schwarzen Zuhörer auf der Empore sich erheben, um ihm Respekt zu erweisen, dann fließen bei mir die Tränen. In „Die Wiege der Sonne“ streichelt der kleine Junge am Rande des japanischen Gefangenenlagers den Rumpf eines Kampflugzeuges. Von hinten laufen drei japanische Soldaten auf ihn zu, rufen aufgeregt, setzen schon ihre Gewehre an. Wenn der Junge mit einem heiligen Ernst im Gesicht den Soldaten salutiert und sie, anstatt ihn zu erschießen, den Gruß erwidern, fließen bei mir die Tränen. Wenn der alte Clint Eastwood in dem Thriller „In the line of fire“ aus dem Fenster eines Hotelzimmers nach draußen starrt und fast daran erstickt, der einzige lebende Secret-Service-Agent zu sein, der einen Präsidenten verloren hat und keine zweite Chance bekommt, dann fließen bei mir die Tränen.

Ebenfalls am Fenster steht Harrison Ford in „Die Stunde der Patrioten“. Er weint. Hinter ihm liegt seine Tochter in einem Krankenhausbett, ringt mit dem Tod nach einem Anschlag, den irische Terroristen auf sie und ihre Mutter verübt haben. Bei mir fließen die Tränen.

Ich könnte noch ein Dutzend weiterer Filmszenen akribisch beschreiben, die ich ständig im Kopf habe. Aber die für mich wichtigste Szene kann ich gar nicht so genau wiedergeben. Ich weiß nicht, wie der Film hieß, ich kenne die Namen der Schauspieler nicht und auch an die Details des Plots erinnere ich mich nicht mehr. Denn eine einzige Szene hat alle anderen im Nebel verschwimmen lassen. Sie spielt in dem kärglich eingerichteten Zimmer eines verliebten Jungendlichen. Verliebt in ein Mädchen, dessen Familie ihn abweist. Der Junge legt eine LP auf den Dual-Plattenspieler, setzt sich auf das Bett und zieht die Knie an die Brust. Den Blick an die Wand gerichtet wartet er auf die Musik. Zuerst weiche Gitarrenakkorde, dann die hohe Stimme eines Mannes mit einem Satz, der mich trifft: „Give a little bit“. Der unglückliche Junge hört den Song immer wieder. Mir wurde heiß bei dieser Szene, diese Musik ging mir durch Mark und Bein.

Mir wurde klar: Das war mein Song! Der Junge war unglücklich, die Liebe zu seiner Freundin war schwer zu realisieren. Genau das war auch mein Problem. Das war mein Song, meine Liebe! Ich war unglücklich verliebt in ein deutsches Mädchen, eine Liebe voller Hindernisse. Sowohl meine als auch ihre Eltern waren gegen diese Liebesbeziehung. Meine Eltern wollten, dass ich eine Cousine heirate, ihre Eltern duldeten keinen Türkenlumpen im Haus. In unserer kleinen Stadt waren wir nirgendwo sicher vor den Blicken anderer, die uns hätten verpetzen können. Wir trafen uns immer heimlich, konnten nie unbeschwerte Stunden verbringen, hatten keinen Raum, um unsere Liebe auszuleben. Der Konflikt mit meinen Eltern eskalierte. Hinzu kam noch meine Orientierungslosigkeit zwischen türkischer und deutscher Identität. Und als ob dies nicht genug gewesen wäre, drohte mir noch der Militärdienst in der Türkei, obwohl ich mein gesamtes Leben in Deutschland verbracht hatte. Ein Ausweg war nicht in Sicht. Ich war unglücklich und niedergeschlagen. Jede Faser meines Körpers rief – nach Liebe. So wie Roger Hodgson sang: „Give a little bit of your love to me“. Das war mein Song. Ich war der Junge „with the lonely eyes“. Der Mann sang mir aus dem Herzen. So stieß ich auf Supertramp. Mit einem Song aus dem Album „Even in the Quietest Moment“.

Das war nur der Auftakt. Bald darauf entdeckte ich die LP „Crime of the Century“. Acht Songs, die mich seitdem begleiten. Acht Songs, die ich auswendig kenne, jede Zeile, jedes Wort, jeden Ton, von dem Harmonika-Intro von „School“ bis hin zu den sanften Ausläufern des Streicherarrangements beim Titelsong. Fast ist es so, dass ich jeden einzelnen Stern auf dem Cover und dem Booklet aus dem Jahre 1974 vor Augen habe.

Ich bin kein Nostalgiker, kein rückwärtsgewandter Musikliebhaber. Aber ich schätze handgemachte Musik. Ich schätze es, wenn jemand sein Instrument spielen kann, so wie in den 70er Jahren. Ein unvergessliches Beispiel aus meiner LP-Sammlung: „A Night at the Opera“ von Queen. Alle im Studio verwendeten Instrumente sind auf einem Foto im Innencover der LP abgebildet. Dazu der stolze Satz: „And nobody played synthesizer“. Handgemachte Musik eben, so wie „Crime of the Century“, für mich ein Meilenstein der Rockmusik. Könnte heute irgendjemand solche Musik spielen ohne Samples, Overdubs und den ganzen digitalen Schnickschnack der herzlosen Computerprogramme? Wer je gehört hat, mit welcher Inbrunst Roger Hodgson die Songs intoniert, mit welcher kindlicher Spielfreude John Helliwell in das Saxophon bläst und mit welchem Eifer Rick Davies in die Tasten schlägt, kann erahnen, was ich meine.

Früher gingen Musiker mit ihren Instrumenten ins Studio, arbeiteten viele Monate und kamen mit einem Album heraus. Heute genügen hunderttausend Euro, um fünf Jugendliche von der Straße zu holen und sie in wenigen Wochen ohne Instrument und Gesang als Stars auf die Titelseite der „Bravo“ zu katapultieren. Im Zeitalter der Castingshows gibt es Stars im inflationären Ausmaß. Jeder, der vor einer Pseudo-Jury das hohe C und einen Seitwärtsschritt andeuten kann, nennt sich einen Superstar. Auch das reicht schon nicht mehr. Megastars sind sie alle, noch ehe sie die erste CD verkauft haben, noch ehe sie gescheit singen oder anständig ein Instrument spielen können.

Ich glaube, die Zeit der echten Stars liegt schon lange zurück! Anders gesagt: Wenn ich eine arabische Kasside von der Sängerin Umm Kalthum höre, schlägt mein Herz schneller. Nicht nur wegen meiner arabischen Wurzeln, sondern wegen der unterschwelligen Melancholie, wegen der Tiefe der Gefühle, die sie ihren Worten einhaucht. Wenn ich einen der Songs von „Crime of the Century“ höre, ganz gleich ob das filigrane „Hide in your Shell“, das schwermütige „Asylum“ oder das so einfache wie effektvolle „Dreamer“ schlägt mein Herz auch nach dreißig Jahren noch immer schneller.

Das passiert mir bei Dieter Bohlen oder den Back Street Boys nicht!

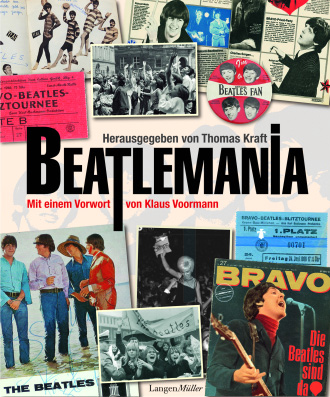

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.