Carl-Ludwig Reichert Now is the time to turn the record over ... (The Jim Kweskin Jug Band.)

Carl-Ludwig Reichert Now is the time to turn the record over ... (The Jim Kweskin Jug Band.)

Das vierte Album mit dem kuriosen Titel: "See Reverse Side For Title" enthält die Quintessenz des Schaffens der viertwichtigsten Band der frühen Sechzigerjahre. Die anderen drei sind laut Ed Ward, der was davon versteht, die Beatles, die Rolling Stones und die Byrds. Meinetwegen. Für mich waren und sind The Jim Kweskin Jug Band, seit ich den ersten Ton aus der ersten Rille ihrer ersten LP hörte die Combo Nr. 1. Die anderen waren relativ schnell durchschaut - clevere, hochprofessionelle Pop-Bands eben, die es rasch in die Hitparaden schafften. Die Jug Band war anders. Die Originale, die von den frühen College-Jug Bands kopiert wurden, waren um 1965 auf dem Plattenmarkt kaum zugänglich. Es regierten Chris Barber und die Dutch Swing College Band.

Aber es gab keine Mississippi Sheiks, keine Memphis Jug Band, keinen Gus Cannon. Heute ist das alles mit einem Mausklick verfügbar. Damals war die Musik Lichtjahre entfernt, obwohl sie von Typen gemacht wurde, die bloß ein paar Jahre älter waren als wir selbst. Aber sie saßen an der Quelle der Tradition, im unendlich fernen Amerika, und sie entdeckten gerade die überlebenden Country-Blues-Musiker der Zwanziger -und Dreißigerjahre und konnten von ihnen lernen, wie man diese primitiv scheinende, seltsame und in Wirklichkeit hoch organisierte Musik spielt. Die Faszination dieses Lernprozesses spiegelt die Tatsache wider, dass es im Repertoire der Jim Kweskin Jug Band kaum Eigenkompositionen gab. Es gab soviel tolle alte Jugband- und Hokum Blues-Songs zu entdecken, da brauchte man kein eigenes Repertoire. Viele der Songs waren frivol oder „risqué“ oder „bawdy“, wie man so sagte, also ein wenig schlüpfrig. Gerade das richtige für die party-lustigen, trinkfreudigen, kiff-vergnügten und sexgierigen Babyboomer-Studenten, die sich den neuen Liebes- und Fortpflanzungs-Ritualen genauso heftig widmeten wie den traditionellen Studiengängen. Die Kweskin Jug Band lieferte den Begleit-Sound zur hedonistischen Revolte.

Die Veränderung des Lebensgefühls ging einher mit einer blühenden, aber nicht überhitzten Ökonomie, mit breitem Wohlstand, der emanzipatorische Anstrengungen beflügelte und mit dem Ende des etablierten Rassismus und Kolonialismus. Und wie seinerzeit die Boston Tea Party die Anfänge amerikanischer Eigenstaatlichkeit markiert hatte, so war der Rückgriff junger Bostoner auf die schwarze Musikkultur der Südstaaten ein Signal für die Veränderungen, die dringend anstanden. Jim Kweskin selbst, der geniale Jug-Spieler Fritz Richmond und der Harper Mel Lyman kamen aus der Stadt selbst, Bill Keith hatte die Szene verlassen, um bei Bill Monroe Hochgeschwindigkeits-Bluegrass zu lernen. Geoff Muldaur hatte längere Zeit in New Orleans "studiert" und schon eine Solo-Platte im Gepäck und Maria die Liebliche - jetzt noch D'Amato, sehr bald Muldaur - war ein Metrofolkie aus New York und hatte die Even Dozen Jug Band geziert. Maria war Geigerin, hatte aber vor allem eine begnadete Stimme, die zu den alten Songs passte und das Gezupfe und Getröte der Jungmänner entschieden veredelte. Das Leben war einfach und billig, Musik gab es überall und meist zum Null-Tarif. Dass Musiker mit Musik Geld verdienen konnten, war eine spätere Entwicklung, nachdem sich die Plattenindustrie eingeschaltet hatte.

Es gibt auf YouTube ein paar kurze „flicks“ von umwerfenden Auftritten zu sehen. Selbst wenn Maria nur Tamburin spielt, knistern die Pixel, erst recht aber, wenn sie singt. Dann war plötzlich alles vorbei. 1967, als man in San Francisco den letzten Hippie symbolisch beerdigte, löste sich auch die Jug Band auf. Mel Lyman gründete eine Sekte, Jim Kweskin trat bei, Maria und Geoff traten aus. Fritz Richmond spielte weiterhin den Jug, bis zu seinem frühen Tod.

Es gab auch später wieder grandiose Musik, dann aber eher unter der Regie von John Sebastian oder als Duo Maria & Geoff oder die vielen Solo-Platten von Jim und Geoff und Maria mit häufig wechselnden Partnern.

Viele Jahre lang tröstete mich der einzige als CD erhältliche Sampler mit all den schrägen Anti-Hits aus Anti-Disneyland. "Never Swat A Fly", aber logo... Und dann kam Geoff auch zu uns, nach Ingolstadt, in die bluesverwöhnte "Neue Welt" und nach München ins "Optimal" und die Augen traten aus den Höhlen und wurden imaginäre Gitarristenfinger. Rechte Hand, linke Hand, open tunings - was spielt der da? Sakradi! Das ist Geoff hier und jetzt. Er hat aus dem Gitarren-Blues eine Kunstform gemacht und ist - in Abwandlung eines Richard Thompson-Zitats - unter den drei besten weißen Blues-Interpreten die Nummer eins, zwei und drei. Nicht zuletzt deswegen haben ihm die renommierten Gitarrenbauer der Firma Martin ein Signature-Modell gewidmet, das er in seiner verschmitzten Art wie folgt kommentierte: "I made them build me a Gibson."

So einer ist dieser Geoff Muldaur. Demnächst vielleicht wieder im Duett mit seinem alten Kumpel Jim. Man wird sehen, man wird hören...

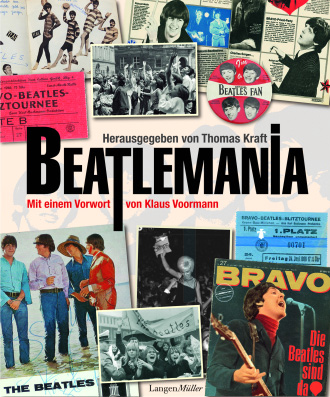

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.