Otmar Jenner: Die rote Gitarre (Beach Boys)

Otmar Jenner: Die rote Gitarre (Beach Boys)

Im Frühjahr 1966 lehnte plötzlich eine rote Gitarre an Karls Bett. „Die ist elektrisch“, sagte er mit erhobener Stimme und ich verstand, ich solle die Finger davon lassen, was ich auch tat, weil ich damals acht Jahre alt war und einen Riesenrespekt vor meinem neun Jahre älteren Bruder hatte.

Also kniete oder hockte ich mich davor, um sie anzusehen, nahm sie jedoch nie in die Hand, selbst wenn ich einmal allein in unserem Kinderzimmer war. Interessanterweise sah auch Karl seine Gitarre am liebsten an. Nur hin und wieder legte er sie vor sich auf die Knie und betrachtete sie, ohne jedoch in meiner Gegenwart jemals in die Saiten zu greifen. Stellte er die Gitarre zurück, klirrten sie immer ein wenig.

Karl erklärte, er würde demnächst in einer Gruppe spielen und bald auftreten, da könnte ich mich auf einiges gefasst machen. Ich verstand nicht, was er damit meinte und fragte nach. Daraufhin erklärte er, die Schule könne ihm nun egal sein, denn er würde jetzt berühmt. Das hörte sich gut an, weil ich die Schule auch nicht mochte, allerdings war mir immer noch nicht klar, worauf er eigentlich hinaus wollte. So wurde die Gitarre zu einer etwas seltsam klingenden Verheißung für mich.

Dann kam der Tag, als Karl eine Holzkiste und mehrere quadratische Papphüllen in unser Zimmer trug. In den Papphüllen steckten Schallplatten, seine ersten Singles, und die Kiste war ein Plattenspieler.

„Jetzt pass auf“, sagte Karl, öffnete den Deckel der Holzkiste, zog eine Single hervor, legte sie auf den Plattenteller, betätigte einige Knöpfe, was dem Gerät ein Rauschen entlockte, griff den Tonarm und setzte ihn mit einem Knacken in die Rille. Im nächsten Moment sah ich meinen Bruder die Gitarre greifen, aufspringen und mit ihr durchs Zimmer hüpfen. Manchmal blieb er stehen riss den Mund auf und schüttelte dabei die Gitarre.

Irgendetwas ließ mich ebenfalls aufspringen, durchs Zimmer hüpfen, den Mund aufreißen, und ich machte alle Bewegungen meines Bruders nach, tat ebenfalls, als hielte ich eine Gitarre in den Händen, die ich genauso schüttelte wie mein Bruder. Heute weiß ich, dass dies der Moment war, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben Luftgitarre spielte. Nie wieder habe ich auf eine so ekstatische Art Luftgitarre gespielt. Und das bei einem der wenigen Popsongs, in denen gar keine Gitarre aufgenommen wurde.

Ich glaube, ich hüpfte, tanzte, riss den Mund auf und schüttelte meine imaginäre Gitarre bevor überhaupt ein einziger Ton mein Bewusstsein erreichte. Vielleicht war es ganz ähnlich wie mit kindlichem Schmerzempfinden. Der Schmerz arbeitet im Körper und erst nach einer Zeit, die Erwachsenen wie eine kleine Ewigkeit vorkommt, registriert das kindliche Bewusstsein den Schmerz und reagiert mit Schreien oder Tränen darauf. Auch mein Bewusstsein brauchte eine kleine Ewigkeit bis es zur Kenntnis nahm, was aus dem Lautsprecher des Plattenspielers kam. Jedenfalls registrierte ich den Klang erst als der Song fast zu Ende war.

„Spiels nochmal, Karl“, bat ich, während die Abtastnadel knisternd durch die Endrille fuhr. „Spiels bitte nochmal, Karl“, flehte ich fast.

Mein Bruder sah mich mit einer Mischung aus Erstaunen und Zuneigung an, auf die Art hat er mich immer geliebt, und dann hob er den Tonarm und setzte ihn wieder auf den Anfang.

Und nun will ich erzählen, was ich dann zu hören bekam: Es begann mit einem Seufzer, der irgendwie metallisch klang, als würde die Stimme, die diesen Seufzer tat oder vielmehr sang keine menschliche Stimme sein, sondern die Stimme eines Außerirdischen wie sie auch im Fernsehen bei „Raumschiff Orion“ zu hören war. Nur viel schöner. „Eih“, sang die Stimme, und was sie dann noch sang verstand ich nicht, weil ich ja damals noch kein Englisch konnte, aber das machte nichts, denn der metallische Gesang bohrte sich in mein Gehirn, wie sich noch nie zuvor eine Stimme in mein Gehirn gebohrt hatte. Das weiß ich ganz genau, weil ich mit Gesang aufgewachsen bin. Meine Mutter hat eine klassische Gesangsausbildung und stimmte bei jeder Gelegenheit Opernarien an. Sie sang, wenn sie kochte, wenn sie Staub wischte, wenn sie abwusch, wenn sie badete, selbst wenn sie mich zu Schule brachte, sang sie manchmal leise vor sich hin und ich mochte es, wenn und wie sie sang.

Bis ich die metallische Stimme aus dem Lautsprecher hörte. „I, I love the colorful clothes she wears / And the way the sunlight plays upon her hair / I hear the sound of a gentle word / On the wind that lifts her perfume through the air...“, sang die Metallstimme wie ich heute weiß, doch auf die Bedeutung des schönen Textes kam es damals überhaupt nicht an, denn bevor ich nachdenken konnte, setzte der Rhythmus ein. Ich finde, dass dieser Rhythmus immer noch eine Offenbarung ist. Er geht los, packt einen mit einem pulsierenden Bass um gleich darauf einem metallischen Chor Raum zu geben und dann erst recht anzuziehen. Wir rissen die Arme hoch, Karl mit der Gitarre in der Hand und begrüßten den Refrain: „Im pickin up good vibrations / Shes giving me excitations / Good good good good vibrations.“

Die Beach Boys. Wir haben das Lied ein Dutzend Mal gehört. Dann haben wir uns „Heroes And Villains“ gegeben, „Sloop John B“ und noch einige Lieder, an die ich mich nicht mehr erinnere, weil „Good Vibrations“ der absolute Hit für mich blieb.

Ich weiß nicht, was aus der roten Gitarre geworden ist. Sie war eines Tages plötzlich weg. Mein Bruder äußert sich nicht zu ihrem Verbleib. Die Band wurde nichts. Zwar hatten alle Mitglieder Instrumente, aber keiner konnte darauf spielen. Ein älterer Junge, der mit hängenden Schultern vornüber gebeugt ging, einen enormen Bart bis auf die Brust und schulterlange Haare hatte und eine süßliche Duftfahne hinter sich herzog, holte meinen Bruder immer häufiger ab.

Als mein Bruder auszog, überließ er mir seinen Plattenspieler, und ich hörte meine erste Pink Floyd-Scheibe darauf und dann „Roxy Music“. Später schenkten mir meine Eltern eine Gitarre, keine elektrische, sondern eine akustische, rot war sie auch nicht, und ich lernte, Akkorde zu greifen und mit koordinierten Bewegungen der Finger der rechten Hand die Saiten anzuschlagen. In den folgenden Jahren lernte ich auch Saxophon zu spielen und lebte fast ein Jahrezehnt von Musik, dann wurde ich Journalist und gab auch das wieder auf. Ich kaufte mehrere E-Gitarren, die ich aber alle wieder verkaufte. Für einige Wochen besaß ich eine rote Akustikgitarre, die ich aber bald gegen eine schwarze eintauschte. Jetzt besitze ich eine weiße Musicman Silhouette – die beste E-Gitarre, die ich je hatte.

Vor einigen Jahren lud ich einige gute Freunde, nicht wenige davon echte Musik-Nerds, mit der Bitte zu mir ein, sie möchten ihre drei absoluten Lieblingssongs mitbringen, um sie vorzuspielen. Die Idee fanden alle gut. Es kamen mehr Leute, als ich eingeladen hatte. Wir versammelten uns um den großen Tisch bei der Musikanlange, entkorkten Wein und Bier, dann sollte ich als Gastgeber mein erstes Lieblingslied spielen. Die Auswahl hatte mich einen ganzen Nachmittag beschäftigt. Erst fand ich, etwas von Hendrix müsse auf jeden Fall dabei sein, dann hörte ich mir Beatles-Songs an, dann die Stones, dann machte ich eine Pause. Anschließend verwarf ich alles und wählte „The Vocab“ von den Fugees als einen meiner absoluten Lieblinge aus. Danach dachte ich, „New York, New York“ von Grandmaster Flash And The Furious Five müsse dann aber auch in die Top Three. Schließlich entschied ich mich für den James Brown-Song „Man’s World“, jedoch in der grandiosen Version der Residents, und als drittes wählte ich „Fact“, ein nahezu unbekanntes Stück von The Red Guitars. Damit fing ich auch an.

Das Lied kam gut an. Jörg hob sein Glas und sprach einen Toast auf den Anfang eines lautstarken und grandiosen Abends. In Folge hörten wir phantastische Musik und alles wild durcheinander, zum Beispiel Hank Williams’ „Ramblin Man“ in der herrlichen Version von Del Shannon und als nächstes „Mmm Skyscraper I Love You“ von Underworld. Und dann kam der Moment, und dafür bin ich Christoph heute nach dankbar, als er „Good Vibrations“ von den Beach Boys auflegte.

Wie hatte ich das vergessen können? Wenigstens war die rote Gitarre an diesem Abend durch die Urheber des Songs „Fact“ vertreten. Einen Moment lang hatte ich wirklich ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Bruder. Dankte ich ihm meine musikalische Initiation womöglich nicht genug? Dann fegte die einsame Größe des Beach Boys-Songs alle weiteren Gedanken weg. Wie zur Andacht saßen wir da und hörten zu. Und der Song hörte nicht auf. Christoph hatte eine fünfzehn Minuten lange Bootleg-Version mitgebracht. Nach den ersten vier Minuten drehten wir die Lautstärke weiter auf und in den letzten fünf erhöhten wir sie bis zum Anschlag.

Kein Nachbar hat sich jemals darüber beschwert, dass die Session bis um drei Uhr morgens in voller Lautstärke ging. Vielleicht, weil sie etwas Derartiges von mir nicht kannten. Vielleicht aber auch, weil die Liebe und Respekt zur Musik durch alle Decken und Wände deutlich zu hören war.

Mehrfach haben mich meine Freunde um eine Wiederholung der Veranstaltung gebeten. Ich bin nicht darauf eingegangen. Es gibt Dinge, die ich für so einmalig halte, dass sie meiner Meinung nach auf keinen Fall wiederholt werden dürfen. Deshalb mag ich keine Revivals. Das Ergebnis ist fast immer traurig, denn es zeigt, dass Altern in der Popkultur eine ziemlich trostlose Sache ist.

Bis auf eine Ausnahme. Sie ereignete sich im Januar 2002. Christoph meinte, ich müsse unbedingt mit ins Congress Centrum Hamburg kommen, Brian Wilson, der Sänger der Beach Boys würde im CCH auftreten. Mir schwante nichts Gutes. Die Beach Boys hatten in der Mitte der 70er Jahren damit begonne ihre einst grandiosen Lieder auf nicht enden wollenden Tourneen zu demontieren. Ihr wichtigstes Mitglied, Brian Wilson, der die überwältigende Mehrheit aller Stücke komponiert hatte, wurde wegen geistiger Verwirrung nach Drogen-Exzessen aus der Band ausgeschlossen.

Die Eintrittskarte war teuer, viel zu teuer in Verbindung mit der Aussicht, einen debilen Sänger auf der Bühne zu sehen. Christoph meinte, der Mann habe eine schreckliche Kindheit gehabt, sei von seinem Vater aufs Grausamste malträtiert und von seinen beiden Brüdern, Dennis und Carl, beide Bandmitglieder der Beach Boys, verraten und betrogen worden und in Folge in der Psychiatrie gelandet. Ganze Jahrzehnte habe der arme Mann in Umnachtung verbracht. Dies sei das Wiederauferstehen eines legendären Genies, das mit „Pet Sounds“ das wahrscheinlich beste Popalbum aller Zeiten geschaffen hatte und mit „Good Vibrations“ den besten Song.

Also ging ich mit. Das Publikum war eine seltsame Mischung aus älteren Herrschaften und jungen Musikern namhafter Hamburger Bands. „Blumfeld“ und „Die Goldenen Zitronen“ waren nahezu vollständig versammelt, der Bassist von „Palais Schaumburg“ traf auf versprengte Mitglieder der „Zimmermänner“, weiter hinten saß Andreas Dorau. Folke Jensen von den „Ledernacken“ suchte ich leider vergeblich. Auf der Bühne vor dem Mikrophon stand ein großer Kasten, der sich bei näherer Betrachtung als Teleprompter erwies. Von so einem Ding lesen Nachrichtersprecher im Fernsehen ihre Texte ab. Ein interessantes Detail.

Dann ging das Licht im Saal aus und das auf der Bühne an. Ein knappes Dutzend Leute wuselte zwischen den Instrumenten herum. Erst dachte ich, das müssten Roadies sein, weil alle um die Dreißig waren, doch Christoph meinte, das seien die „Wondermints“, eine Art Beach Boys-Coverband, die Wilson für die Tournee verpflichtet hätte. Als Brian Wilson, ein offensichtlich gebrochener, etwa 60 Jahre alter Mann mit schütterem Haar und leicht gebeugtem Gang auf die Bühne geführt wurde, erhob sich das gesamte Publikum von seinen Sitzen.

Nach wenigen Liedern hatte Christoph Tränen in den Augen und wischte sich Rocko Schamonie eine Reihe vor mir übers Gesicht. Wilson spielte „Pet Sounds“ einmal vollständig durch. Da war er wieder, der metallische Sound, diesmal sogar live. Ich wusste nicht, dass soetwas geht: Im neuen Jahrtausend einen vollkommen authentischen, lebendigen 60er-Jahre-Sound zu erzeugen. Noch in keinem Konert habe ich so viele Leute weinen sehen. Sie weinten wie sonst nur im Kino bei „Breaking The Waves“, „Whale Rider“ oder „L.A. Crash“. Sie fassten einander an den Händen, nahmen sich in die Arme. Mit tränennassen Gesichtern rissen sie bei den ersten Takten von „Good Virbations“ die Arme hoch und schrieen wie Teenager als schließlich als Zugabe „Surfin’ USA“ erklang.

Still und gelöst strömte das Publikum anschließend aus dem Konzertsaal. Christoph und ich trennten uns ohne viele Worte. Zwei Jahre später veröffentlichte Wilson „Smile“, ein Album, dass er in den 60er Jahren nie fertig gestellt hatte. „Good Vibrations“ nahm er dafür zum zweiten Mal auf. Ich liebe alle Versionen des Stücks und höre sie sehr oft. Kürzlich entdeckte ich auf einem Flohmarkt eine verschrammte rote E-Gitarre. Es könnte die meines Bruders sein. Der Verkäufer versuchte mich mit einem großen Preisnachlass zum Kauf zu bewegen. Ich schaute die Gitarre nur an, dann ging ich weiter. Schwer zu sagen, was ich mir dabei gedacht habe, ich folgte einem Gefühl.

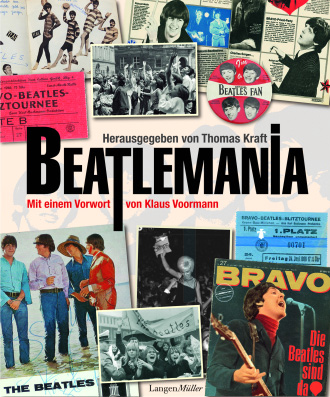

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.