Rainer Merkel: Eine sozialpädagogische Erfahrung (Yes)

Rainer Merkel: Eine sozialpädagogische Erfahrung (Yes)

Es dauert fast fünfzehn Jahre, bis ich wieder ein Lebenszeichen von Yes höre. Es ist auf dem „405“, dem „San Diego Freeway“, schon kurz hinter Los Angeles. Man verlässt die Stadt und nach einigen andeutungshaften Schlenkern, während sich die sechsspurige Fahrbahn nur leicht neigt und kaum wirklich die Richtung ändert, erreicht man eine Anhöhe und dann taucht plötzlich das San Fernando Valley auf. Das Licht kehrt zurück, der Himmel wird luftig und hellblau. Der Dunst löst sich auf. Auf einer Anhöhe, zwischen den großen Tälern, nach all den Stücken aus den 80er Jahren, ist es auf einmal so, als versuchte sich das Radio rückwärts in mein Leben hineinzuspielen. Es ist eine der für Kalifornien typischen Radiostationen, die immer wieder alte Stücke spielen, zu denen man zurückkehrt wie zu bereits verschüttet geglaubten Erinnerungen. Und sie spielen „Parallels“, einen Song, den ich überhaupt noch nie im Radio gehört habe, und von dem ich dachte, ich wäre immer nur der einzige gewesen, der ihn gehört hatte.

Es ist eine eigenartige, fast kosmische Erfahrung. Es ist zu Beginn des Irakkriegs, ich fahre durch L.A., in meinem klapprigen japanischen Wagen, mit dem kleinen, quäkenden Radio im Armaturenbrett, und ich kehre zu meinen Anfängen zurück, zu der Zeit, als meine Sozialpädagogik-Freunde in langen Sitzungen die Schätze des Progressive Rock ausgruben. „Close to the Edge”, “Tales of Topographic Ocean”, “The Lamb lies down”. Ich hatte das Gefühl, etwas fundamental Bedeutsames zu tun, etwas geradezu Epochales. Und während ich auf der Anhöhe des „405“ über den Asphalt schwebe, das sirupartige Licht im Tal zwischen den endlosen Häuser- und Garteninseln hin und her wabernd, höre ich Jon Andersons Stimme, und ich erinnere mich an M., wie er in seiner schlafwandlerischen Verträumtheit in seinem breiten, ausladenden Sessel sitzt, versunken in eine Andacht, aus der er manchmal hochschreckt, um für eine bestimmte Passage die Musik lauter zu stellen oder darauf hinzuweisen, wie komplex das Zusammenspiel der Rhythmusgruppe, wie hypnotisch die Wirkung eines minutenlangen Keyboardsolos ist. Der elegische, kastratenhafte Gesang von Jon Anderson, der plötzliche Einbruch dissonanter Passagen, Taktwechsel, das Verschwinden eines Refrains, auf den man für Minuten vergeblich wartet.

Oft präsentierte mir M. neue Platten, die er mir aber erst dann vorspielte, wenn er sie selbst „verstanden“ und „in sich aufgenommen“ hatte. Das Vorspielen war eher ein Vortrag, eine längere musikalische Rede, bei der er seine das ganze Dachzimmer ausfüllende Stereoanlage für sich alleine sprechen ließ. Er sagte: „Es gibt kaum Menschen, die wirklich etwas Symphonisches an sich haben. Die richtig klingen, die vibrieren.“ Im Hintergrund, im breiten Orgelklang höre ich sein Zaudern und seinen Hochmut in schillernde Synthesizerklänge, in ein großes, waberndes Schmerzensgemälde verwandelt. Das hohe, kastratische Echo der Wehmut und Melancholie, die sich in spiralförmigen Bewegungen in immer höhere, fernere Tonwelten schraubt, in der die ganze Erhabenheit wie ein zersplitternder Kristall in einem einzigen Ton zerplatzt.

Das war die sozialpädagogische "Erfahrung", die sanfte, schon fast altersschwache Ironie von M., wenn er den Kopf schief legte und sich über mich amüsierte. Er war ein Meister darin, mir zu unterstellen, ich sei „betrübt“, „niedergeschlagen“, „fertig mit Gott und der Welt“. Er lachte kurz auf, verfiel dann wieder ein leichtes inneres Zittern. „Dann wollen wir mal“, sagte er. Es war an dem Abend, als wir „Going for the One“ hörten. Es war die erste Platte von Yes, die ich mir selbst gekauft hatte, mehr aus Zufall, vielleicht war es ein Sonderangebot, denn zu diesem Zeitpunkt war sie schon fünf Jahre alt, und M. war für einen Moment überrascht, wie ich mich so euphorisch über die Qualität einer Platte äußerte, die er schon längst kannte. Er hob den Tonabnehmer in einer fast erotischen Verzückung auf den äußersten Rand der sich schon drehenden Platte und senkte ihn, dabei den Kopf fast in der Waagerechten haltend, als müsste er in letzter Sekunde in dem Zwischenraum zwischen Tonabnehmer und Schallplattenrille verschwinden, unendlich langsam, dabei unmerklich zitternd, nach unten. „Ich habe sie schon lange nicht mehr gehört“, sagte er. Er griff nach einem kleinen, mit einer Kordel am Plattenregal befestigten Bleistift, einem winzigen Stummel und machte auf einem kleinen Notizblock einen weiteren Strich, eine Markierung, die ihm anzeigte, wie oft die winzige, diamantene Nadel seines Plattenspielers schon damit beauftragt worden war, die kostbaren, sphärischen Klänge abzutasten und wiederzugeben. Dann sank er mit einem leichten Ächzen in den Sessel. Augenblicklich schloss er die Augen, und ich dachte schon, er sei eingeschlafen.

Es war, als hätte ich ein Geständnis gemacht, eine Beichte abgelegt. Er gab sich großzügig und räumte ein, „Going for the One“ habe ihm eine Weile auch ganz gut gefallen, aber dann habe er darin doch nichts anderes als den Versuch erkannt, den amerikanischen Markt zu erobern. Das Cover zeigte einen nackten, durchtrainierten Mann, wie er nach seiner Workout-Session vor einem stahlblauen, archaisch leeren Himmel steht, in dem mehrere World-Trade-Center-artige Türme in die Höhe wachsen. Verziert von eigenartigen, fast samenförmig sich zwischen den Häusern hindurchschlängelnden graphischen Verzierungen, ist das Cover eine schizophrene Verschmelzung von New York und Los Angeles, eine Verschmelzung der Ost- und der Westküste. M. erklärte mir, dass die Platte einer der schwächsten Yes-Platten überhaupt sei, in gewisser Hinsicht der Tiefpunkt. Aber sie gefiel mir, vor allem „Parallels“, auch jetzt auf der Anhöhe auf dem „405“, kurz bevor ich in das San Fernando Valley eintauche, wo irgendwelche sonnenumtosten, verpickelten Teenager düstere, apokalyptische Phantasien haben und jetzt genau dasselbe hören wie ich. Für einen kurzen Moment bin ich mit meiner Vergangenheit versöhnt, genieße ich den Song. Der Orgeleinstieg, das leicht dumpfe Stampfen des Schlagzeugsounds, der im Lautsprecher meines kleinen Radios gemildert wird, und Andersons Stimme, die hier im Licht von Kalifornien eine ganz andere Bedeutung bekommt.

Plötzlich fällt von dem Song alle Schwere ab. Als wäre ich ein Außerirdischer, eine auf einem anderen Planeten festgezurrte Existenz, und die Vergangenheit sende immer noch ihre Signale.

Der Diamant tastet über das schwarze Vinyl, und ich rase mit geradezu enthemmter Euphorie bei gleich bleibender Geschwindigkeit herunter ins San Fernando Valley, wo ich mir die Überbleibsel der alten Charles Manson-Ranch anschauen will, weiter hinten am Ende des Tals. Ich höre Anderson singen, ich möchte beinahe mit einstimmen. Playing with fire... You've got the way to make it all happen... Aber ich bekomme es in der Höhe nicht hin. Das Licht blendet mich, und ich muss die Sonnenschutzklappe herunterklappen, merke aber, dass der Wagen gar keine mehr hat. Das Licht, das helle, geisterhaft schöne kalifornische Licht hebt mich ein bisschen in die Höhe wie eine göttliche Instanz, die mich zu sich nach oben ziehen will, während „Parallels“ sich mit dem auf mich einströmenden und mich fast blind machenden Licht und dem Gefühl verbindet, dass ich in diesem Moment gleichzeitig vorwärts und rückwärts fahre. Vorwärts in die mythisch aufgeladene, berühmteste Vorstadt der Welt zu der verbrannten Ranch von Charles Manson (die ich dann später gar nicht finde) und rückwärts zu meinen Jugenderinnerungen, an den Rand meiner Kindheit. Den blauen Himmel des Covers vor Augen, der mir damals so leer und bedeutungslos erschien. I've been all around the world and seen so many faces... No hesitation when we're all about to build a shining tower... When we are winning we can stop and shout..., singt Jon Anderson, und ich spüre das leichte Vibrieren des Gaspedals, während das verschwörerische Grinsen von M. im Dunst des San Fernando Valley langsam verschwindet.

Foto: Claudius Lazzeroni

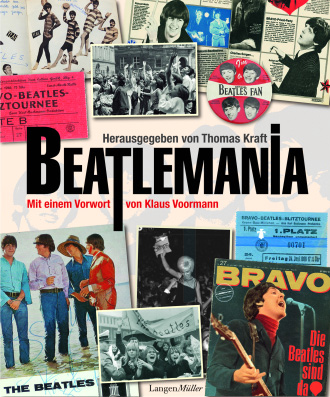

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.