.jpeg) Thomas Palzer: Deconstructing Lou (Lou Reed)

Thomas Palzer: Deconstructing Lou (Lou Reed)

Mit fünfzehn war ich seit drei Jahren Zögling in einem Internat und zum neuen Schuljahr von einem Vierbett- in ein Zweibettzimmer umgesiedelt. Das kam in der Horde fahriger Geister einer Rangerhöhung gleich. Nun teilte ich Zimmer wie Schicksal mit Ralf, der zwei Jahre älter war und mich mit Salingers „Fänger im Roggen“ bekannt machte. Aber nicht nur damit. Auf dem Plattenteller bei uns im Zimmer rotierten in variierender Folge „Ars longa vita brevis“ von The Nice, „The Flock“ von The Flock, das weiße Album der Beatles, „Wheels of Fire“ von den Cream, Alben der Edgar Broughton Band, „On The Boards“ von den Taste, „Electric Ladyland“ von The Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd, Blind Faith, Vanilla Fudge, Eric Burdon „Declares War“ (in unvergeßlichen „quotation marks“) und einiges andere, was ich heute vergessen habe. Ich hatte es Ralf wie ganz allgemein den Älteren zu verdanken, dass mein Urteil in ästhetischen Belangen geschliffen wurde – meist dadurch, dass ich im Obergeschoß, wo die Oberstufe residierte, von Zimmer zu Zimmer pilgerte und unter dem Vorwand, Zigaretten oder tiefere Einsichten schnorren zu wollen, mit den Fingern durch die fremden Plattenstapel joggte, die zwischen Bett und Spind oder Bett und Bücherregal an der Wand lehnten. Eine Handbewegung, die in ihrer nerdigen Kennerhaftigkeit inzwischen ausgestorben sein dürfte – ein “click wheel“ läßt sich auf diese Weise nicht bedienen.

Es war die Zeit, in der man entdeckt, dass die Realität sündhaft ist, amorph, widerständig, stratifizierend. Wir fingen an, in Wolken von Ideen herumzuspazieren. Wir Gleichaltrigen witterten die Macht, die von den Genitalien ausging, für die wir allmählich Bewusstsein entwickelten. Die Erektionen empfanden wir nicht länger als abstrus und peinlich. Es war die Zeit diskursiver und phallischer Gefährtenschaft, etwa kurioser und oft wortloser Verabredungen in der Gemeinschaftsdusche, um sich dort über Masturbationstechniken und die Geheimnisse der Studentinnen auszutauschen, die zwar auf dem Nachbargrundstück wohnten, auf die wir aber regelmäßig in der Mensa trafen.

Es begann die ruhelose Zeit; die Zeit, wo man danach lechzt, zu weit zu gehen, wo man alles Mögliche fühlen will. Auf dem Münchner Königsplatz hatte ich Guru Guru erlebt, unter freiem Himmel die Rekonstruktion irgendeiner blutigen und nummerierten Aktion Hermann Nitschs verfolgt (vielleicht während der „Kunstzone München“ im September 1971), und ich hatte es geschafft, mich in das Kino zu stehlen, welches Otto Muehls Film „Der geile Wotan“ zeigte. Ich war bemüht, zur Zeitgenossenschaft aufzuschließen, denn ich war jung und fürchtete, für dumm gehalten zu werden (in deutlich späteren Jahren fürchtet man, dumm zu sein).

Wenn ich versuche, in meiner Biographie Wendepunkte auszumachen, Initiationen, dann würde ich ohne zu zögern den bald nach der eben geschilderten Welt anbrechenden Frühling 1973 dazurechnen. Es war im März oder April; unwahrscheinlich, dass es im Mai passierte. Es bescherte mir eine deutliche Schärfung dessen, was ich von der Zukunft erwartete. Meine Adoleszenz erreichte ein neues Stadium, was sich etwa darin zum Ausdruck brachte, dass ich anfing, nach der Schule Siesta zu halten – und diese mit der Lektüre von Lawrence Durrells „Alexandria-Quartett“ einleitete. Den Zugang zu dieser Vorstellungswelt, verschaffte mir die nach dem Nikotin zweite Droge, die ich konsequent für gewisse Bewusstseinszustände einsetzte: Nescafé mit einem kräftigen Schuss Cognac.

Ich war gerade siebzehn geworden oder ich stand kurz davor, siebzehn zu werden. Ein Freund hatte mir vorgeschlagen, ihn zu einem Konzert zu begleiten, das am Abend im Kongresssaal des Deutschen Museums stattfinden sollte. Ich war hungrig nach allem, was ich nicht kannte – und ging mit. Denn der Name des Künstlers, der das Konzert geben würde, sagte mir gar nichts: Lou Reed. Und folglich sagte mir auch der Titel der LP nichts, die Lou Reed gerade herausgebracht hatte: „Berlin“.

Ich entsinne mich gut: Der Kongresssaal war schlecht besucht: ein verlorener Haufen von hundert, höchstens hundertfünfzig Menschen, meist GIs, die vermutlich alle aus der McGraw-Kaserne zwischen Untergiesing und Harlaching stammten. Die geringe Anzahl Besucher verlieh dem Konzert den Anstrich, als handelte es sich hier im Parkett um das Treffen eines geheimen Ordens, einer verschworenen Gemeinde Wissender. Das fiel bei mir auf fruchtbaren Boden. In diesem Alter bewirbt man sich ständig und unsichtbar um den Eintritt in geheime Logen. Die Soldaten sowie Andreas und ich versammelten uns vor der Bühne und harrten gespannt der Dinge, die da kommen sollten.

Und dann kam er: Lou Reed, Mensch, Monster oder Mythos, wie „Sounds“ später titeln sollte. Schwarzes Muscle-Shirt, Knopfleisten-Jeans (die es im damaligen Deutschland nicht gab), schwarzer Gürtel, der, wie mir nicht entging, genau in die Gürtelschlaufen der Jeans passte, schwarze Halbstiefel – so agierte er vor mir, fünf, sechs Meter entfernt.

Von den ersten Takten an war ich elektrisiert: von der Musik und von der sparsamen Performance, die dieser nicht sehr große Mann mit den auffallend schmalen Hüften und dem kurz geschnittenen, schwarz gelockten Haar vor dem Publikum ablieferte. Mit der geballten Faust malte er am Ende jeden Songs ein paar Kreise in die Luft – um den abgewinkelten Arm beim letzten Beat dann herabsausen zu lassen – als zöge er an der Notbremse.

Wovon ich aber am meisten fasziniert war: Von der unnachahmlich spröden und verzögernden Stimme, aus der ich die ganze Gebrochenheit des modernen Großstädters heraushörte. Und das war es auch, was mich an dem Auftritt damals so nachhaltig beeindruckte: Jene spezielle Art Urbanismus, nach der ich dürstete – nach der ich mich verzehrte, ohne zu wissen, dass ich mich danach verzehrte. Lou Reed öffnete mir Augen und Herz. Urbanismus hat ja nichts mit Lokalität zu tun. Urbanismus ist eine Haltung. Plötzlich war ich nicht länger ausgeschlossen von der wahren Realität, weil ich an ihr nur als Zaungast teilnahm – wie Kinder, Mädchen oder Engel. Eine Idee, mit Achtung ausgeführt, intelligent, einfühlsam, elegant, immer das größte und wichtigste Ziel im Blick ... Ich hatte Hoffnungen, dass die Intelligenz, die man früher in Romanen und Filmen fand, Einzug in die Rockmusik halten könnte. Vielleicht habe ich mich getäuscht. (Lou Reed, 1975, Metal Maschine Music).

Das und die Gewissheit, dass nichts anderes zählt, als vor einem selbst gewählten Thema zu bestehen; vor jenem Ausschnitt aus dem Leben, das ich als Stoff für meine Arbeit erwählen würde – das verband ich dreißig Jahre lang mit dem Künstler Lou Reed.

Ein paar unwichtige Stationen: Lou Reed weißes Album, „Sally can’t dance“, erstand ich 1974 in Dublin und werde es für immer mit Erinnerungen an Mono verbinden, einer irischen Schönheit mit langen, roten Haaren, die mich zappeln ließ. „Rock ’n` Roll Heart“ kaufte ich im Sommer 1976 als Musik-Kassette an einer italienischen Autobahnraststätte – auf dem Rückweg von Lugano. 1980 brachte ich das Live-Album „Take No Prisoners“ von meiner ersten Reise nach New York mit (oder bilde ich mir das nur ein?). „Vicious“ übertrug ich 1982 für den bei Matthes & Seitz erschienenen Reader „Riten der Selbstauflösung“ ins Deutsche. Und meine 1996 bei Trikont unter dem Titel „Nachmittag eines Fauns“ publizierten Chansons sind zu großen Teilen eine Hommage an Lou Reed (zumal der hidden track, das zusammen mit Thomas Meinecke gesungene und eingedeutschte „Street Hassle“ darauf).

Eigentlich müsste ich das alles in der Vergangenheit erzählen, denn, offen gestanden, höre ich Lou Reed nicht mehr sehr häufig. Mit Ausnahme vielleicht von „My Sister“. Das kann ich gut mitsingen. Und ein paar andere Songs. Als ich siebenundvierzig wurde, war alles vorbei. Über Nacht. Plötzlich und unvorhergesehen. Die Flamme war erloschen.

Lou Reed ist für mich in der Hauptsache nur noch eine Erinnerung. Aber ich bin klug genug, um nicht zu verleugnen, dass ich ihn geliebt – und ihm Unschätzbares zu verdanken habe. Aber ganz gewiss würde ich ihn nicht für den Literatur-Nobelpreis vorschlagen.

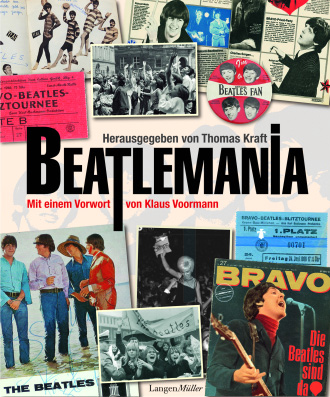

Beatlemania!

1. Auflage 2010, ca. 140 Seiten, mit über 100 Fotos, Dokumenten u. Faksimiles

ISBN: 978-3-7844-3221-2

19,95 EUR D / 20,60 EUR A / 34,50 CHF (UVP)

LangenMüller

Als sie noch live auftraten, wurden sie von ihren Fans in einem Maße verehrt, wie es keiner anderen Popgruppe je zuteil wurde. Der Kult um die vier Jungs aus Liverpool hält bis heute ununterbrochen an. Die Beatles haben die Musik revolutioniert und die Menschen begeistert. Die Beatles und ihre Fans – das ist ein seit damals andauerndes Liebesverhältnis, fast schon eine Weltanschauung. In diesem aufwändig und liebevoll gestalteten Album wird diese besondere Beziehung dokumentiert – mit vielen raren, zum Teil unveröffentlichten Fotos und Texten. Ein Buch von Fans für Fans.

Mit Texten von Horst Fascher, Lisa Fitz, Chuck Hermann, Jürgen Herrmann, Chris Howland, Klaus Kreuzeder, Gabriele Krone-Schmalz, Uschi Nerke, Abi Ofarim, Brian Parrish, Helmut Schmidt, Manfred Sexauer, Tony Sheridan, Pete York uvm.

Fotos von Bubi Heilemann, Werner Kohn, Ulrich Handl, Rainer Schwanke, Frank Seltier, Günter Zint u.a.