Dies ist zunächst

einmal eine gut erzählte Geschichte, die nach dem

Einstieg bald ihren kafkaesken Verlauf nimmt, als die

Erzählerin einsieht, dass sie der Routine des

unbekannten Mannes nicht entkommt, sondern sich in einen

Rhythmus gezwungen fühlt, "dem ich nicht gewachsen bin,

dem ich aber nachgeben muss, weil es keinen Ausweg, kein

Ziel gibt." Da hilft auch der Diebstahl und die

Zertrümmerung des Apfels nicht. Das kehrt nur die

Bewegung um: "Täglich nach Dienstschluss steht ein Mann

vor meinem Fenster und führt einen Apfel weg von seinem

Mund. Er befördert ihn in seine rechte Jackentasche und

bewegt sich rückwärts in Richtung des benachbarten

Hauses, geht die Treppe herauf und betritt

rückwärts seine Wirkungsstätte. Mit einem

Lächeln auf den Lippen schließt er die Tür.

Grundsätzlich zur gleichen Uhrzeit und ohne jede

Abwandlung wiederholt sich das Ritual." Es ist die Routine, die

schmerzt und die 30jährige Erzählerin

schließlich im Spiegel wie eine alte Frau aussehen

lässt: "Ich möchte erleben, dass der Kreislauf

durchbrochen wird, einmal nur will ich mich nicht auf diesen

Bahnen bewegen, einmal nur soll der Weg in eine andere

Richtung führen. Wenn der Mann ein einziges Mal nicht

mit dem Zug nach Hause fahren würde, sondern den Bus

nehmen müsste, um noch an einem Obstladen

vorbeizukommen, wäre ich erlöst." Der Entschluss

braucht eine andere Richtung. Die Erlösung kann nur von

der Ich-Figur selbst kommen. Sie muss die Beobachterposition

verlassen, das eigene Leben ändern statt die Routine

des Apfelessers. Aber das passiert nicht; die Geschichte

geht kafkaesk aus, und zwar gleich in drei Varianten.

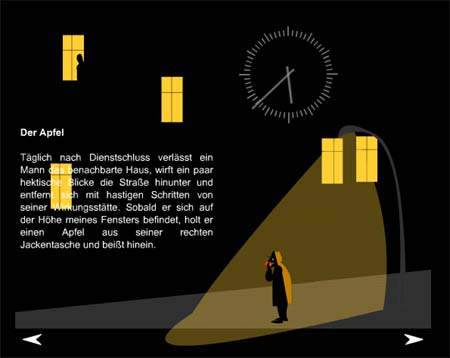

Die Alternativität am

Ende dieser ansonsten linearen Geschichte ist nicht das

einzige medienspezifische Merkmal und wäre als solches

gewiß auch etwas dünn. Die Geschichte - die

zunächst auf Papier vorlag und auch im Wettbewerb

alternativ als reiner Text zu haben ist - wird hier in

Flash-Design visualisiert, mit einer von der Flash-Technik

diktierten Sparsamkeit, was zu Minimalismus-Kulissen und

interessanten Schnitten führt. So sieht man gleich

anfangs die Silhouhette der Stadt, die sich zur Straße

formt, aus der wiederum die Laterne entsteht - unter der der

Mann den Apfel essen wird - und das Fenster - hinter dem die

Beobachterin warten wird. Oder die Büro-Kulisse: Die

Entfaltung der Gegenstände aus Häufchen an Daten

im Raum, bis ein Arbeitszimmer mit Schreibtisch, Schrank,

Tür und Lampe (die ihren Lichtkegel hin und her wirft)

Gestalt angenommen hat. Dass dies gelungen ist, wissen auch

die AutorInnen. Denn in dem Zimmer passiert gar nichts; es

wird gleich wieder abgebaut, Stück für Stück:

Es ist Kulisse nur für sich selbst. In den besten Fällen

ergibt die Visualisierung eine zusätzliche Aussage:

wenn die unausweichliche Situation der Beobachterin sich in

mehreren Fenstern mit mehreren Schatten darstellt oder wenn

die Axt immer wieder in den Schädel des Apfelessers

fährt, als solle er für jeden einzelnen

büßen. In anderen Fällen dient sie der

bloßen Illustration des Gesagten: wenn vom Tanz des

Apfels vor den Augen der Beobachterin die Rede ist und

Äpfel im Reigen sich auf dem Bildschirm bewegen. In

manchen wird sie problematisch: wenn die Äpfel

schließlich in Tränen übergehen. "Uns war die Ästhetik

des Beitrag besonders wichtig, die erzählte Geschichte

sollte durch die Animationen visuell erfahrbar sein und

außerdem eine den User beeindruckende Atmosphäre

aufbauen, die ihn gespannt sein lässt auf den

nächsten Klick", so Dorit Linkes Selbsterklärung.

Dass sie Erfolg hatte, bezeugt der zweite Platz in der Gunst

des Publikums. |