|

Wettbewerb Literatur.digital 2001 Knittelverse Julius

Raabe |

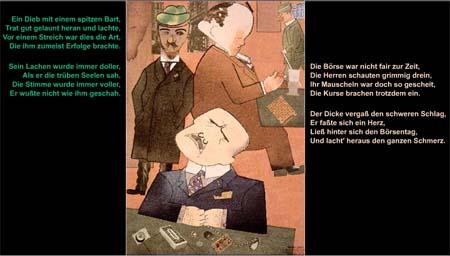

Eine Ebene ist der

Befehlstext, der zum Beispiel dafür sorgt, dass bei

Mausklick die Köpfe der Personen auf dem Bild sich

bewegen und gar ihre Zugehörigkeit ändern oder

eine Person eine Havanna raucht, wobei sich dann

tatsächlich auch Qualm über die Szenerie legt.

Zugleich erscheinen - dies ist die andere Ebene versteckten

Textes - rechts und links vom Bild kreuzreimige Vierzeiler -

Raabes sogenannte Knittelverse -, die den vier dargestellten

Personen Klick für Klick eine Geschichte

anhängen. Schon diese Idee hat es in

sich. Sie macht deutlich, dass ein digitales Bild mehr ist

als die Digitalisierung eines Bildes. Im Reich des Digitalen

gibt es keine Linie mehr, nur eine entsprechende Verdichtung

von Pixeln; jedes dieser Pixel kann separat angesprochen und

zum Verlassen seines Platzes programmiert werden. Das

digitale Bild ist kein festgehaltener Moment mehr, es hat

selbst seine eingeschriebenen Momente. Der Slogan lautet

nicht allein: Dies ist keine Zigarre, sondern auch: Dies ist

keine Abbildung einer Zigarre. Denn was wir sehen ist immer

bloß die temporäre Visualisierung eines

alphanumerischen Codes. Aber Raabes Werk

buchstabiert nicht nur das Wesen eines Bildes um, es stellt

auch eine originelle Form des Hypertexts dar, denn je nach

Ordnung des Klickens erzählt dieses Bild verschiedene

Geschichten. Da stiehlt der hagere Mann in der Mitte einmal

dem Glatzköpfigen im Vordergrund das Geld, ein andermal

tritt er als Komissar auf, dann als Hasardeur, dann wieder -

nun als Anarchist - zündet er eine Bombe, die den

Bildschirm schwarz werden lässt. Die Entdeckung der

ganz im Grosz-Stil nicht gerade feingeschnitzten, und sicher

auch nicht zu ernst gemeinten Texte führt zu einem

Klickspaß, der immer wieder neue Lesarten des Bildes

hervorbringt: Rund 1 800 Wörter bzw. 2,5

engbeschriebene Seiten Text verbergen sich unter der

Oberfläche dieses Flash-Werkes. Aus dem dd: Wie

kamst du zum Schreiben digitaler Literatur? JR: Auschlaggebend

für die Beschäftigung mit der digtalen Literatur

war der ausgeschriebene Wettbewerb. Ein Wettbewerb bietet

ein Forum, liefert Kritik und setzt ein zeitliches Limit

für eine Arbeit. Dieser Rahmen war sicher nicht nur mir

sehr wichtig. Das technische Handwerk wurde durch den

täglichen beruflichen Umgang als Architekt mit dem

Computer geschult (auch wenn ich mich, soweit es die

Programmierung betrifft, schwer überschätzt habe)

und so fiel mir zumindest der Anfang sehr leicht.

dd: Welche

Erfahrungen hast du bei der Produktion digitaler Literatur

gemacht? JR: Der Autor

muß etwas mehr als nur eine Schreibmaschine bedienen

können, er muß sich Fähigkeiten aneignen,

die sich sehr von jenen unterscheiden, die er gemeinhin

pflegt und entwickelt. Beim Programmieren wird er in jedem

Computerprogramm einen gnadenlosen Lektor finden. Wie ein

Musiker muß der Autor sein Instument blind

beherrschen, es sei denn er findet jemanden, der nach seinen

Anweisungen spielt. Ich versuche mich gerade an den ersten

Tonleitern. Die Herausforderung besteht darin, beide

Bereiche zu verbinden. Die zweite Eigenart der

digitalen Literatur zeigt sich, wenn der Autor sein

Instrument virtuos beherrscht und dann richtig aufspielen

möchte. Hier lauert die Gefahr, daß eine visuelle

Dominante die Arbeit bestimmt. Diese Problematik führt

zu der Frage nach der Form, nach der Tarierung aller

eingesetzten Mittel, die sich gemeinsam dem Konzept

unterordnen müssen. dd: Wie

kamst du auf die Idee der Knittelverse? JR: Für

mich war die Frage nach den Besonderheiten der digitalen

Literatur wichtig. Ein Unterschied zu anderen Medien liegt

in der Möglichkeit, Varianten einer Geschichte

anzubieten, die vom Betrachter entdeckt werden müssen.

Diese Varianz wollte ich zum Thema machen. Eine wie auch

immer geartete visuelle Gestaltung musste also zwei Aufgaben

übernehmen: Sie sollte einerseits den vielen

Geschichtchen einen gemeinsamen Rahmen, einen gemeinsamen

Ausgangspunkt bieten und andererseits als Navigator

fungieren. Ein Bild als Ausgangspunkt

einzusetzten lag nahe, eines von Grosz zu wählen nicht.

Die Brillantenschieber erwiesen sich jedoch als dankbares

Objekt. Die Art der Darstellung und die Bildaufteilung

unterstützten die Möglichkeit kleiner Animationen,

die dominanten Köpfe förderten das intuitive

Auffindung der Verlinkung und die im Bild ungenannte

Beziehung der Schieber zueinander ließen Raum für

verschiedene vorstellbare Geschichten. dd: Knittelverse

wurden von den akademischern Wächtern der Poesie lange

Zeit als volkstümlich abgelehnt und stehen auch heute

als Beispiel für leichte? JR: Die leichte

Kost war mir durchaus recht. Ich bin bald von dem

Variantenreichtum überrollt worden, weshalb mir auch

einige der schlichten Verse nur sehr holperig gelungen sind.

Es stimmt aber, daß diese etwas stoppeligen Verse mit

der karikaturartigen Darstellung von Grosz einhergehen. Das

Schriftbild unterstützt zusätzlich das Gemenge der

leichten Kost. Es ging mir um die Unterbringung vieler

verschiedener Geschichten in einem übersichtlichen Bild

und dem Betrachter sollte sich diese Arbeit ohne Umwege

selbst erklären. Die einfachen Texte gehören zu

diesem Konzept. |