|

FRÜHJAHR und SOMMER 2021

Frühjahrsprogramm zum Download hier (pdf)

Verlagsprogramm zum Download hier (pdf)

Editorial

Zunächst einmal hoffen wir, dass Sie gesund und wohlauf sind und nach einem Jahr der Pandemie und den damit einhergehenden Folgen sich mit uns auf ein baldiges Wiedersehen freuen.

Hier finden Sie unser aktuelles Frühjahrsprogramm, wobei Programm angesichts der derzeitigen Unmöglichkeit ein solches abseits von online-Veranstaltungen anzubieten ein großes Wort ist.

Wir haben uns aus mehreren Gründen gegen online-Veranstaltungen entschieden. Daher können wir hier und heute Anfang April nur einige wenige Ankündigungen machen, die derzeit möglich sind - so unsere Beteiligung bei der STEIERMARK SCHAU (siehe unten) - bzw. die – heute noch in weiter Ferne – im Sommer stattfinden sollen. So wird es am 1. Juli einen Rundgang zum "Jüdischen Gries" geben.

Es ist uns zwar im Herbst 2020 gelungen – nachdem das komplette letztjährige Frühjahrsprogramm abgesagt werden musste – einige Veranstaltungen umzusetzen und neue CLIO-Bücher vorzustellen. Einige konnten wir aber leider nicht präsentieren, wobei wir hoffen, die im Herbst 2020 bzw. im Frühjahr 2021 erschienenen Bücher im heurigen Herbst vorstellen zu können. Wer nicht so lange warten mag, der/die kann diese Bücher auch bei uns bestellen. Siehe CLIO Neuerscheinungen und den Verlagsprospekt.

Die im Rahmen des Kulturjahrs Graz 2020 im Frühjahr 2020 geplant gewesenen und dann auf Herbst verschobenen Geschichtswerkstätten unter dem Motto „Geschichte erlebt und erzählt – Zukunft denken und gestalten“ in Andritz und Gösting konnten auf Grund des zweiten Lock-down weder im Herbst noch im heurigen Frühjahr stattfinden. Wir arbeiten derzeit daran, bis Ende September das Projekt in einer online-Version umzusetzen. Siehe unten.

Da es CLIO seit nunmehr 25 Jahren gibt, wollen wir dies im Herbst auch ordentlich feiern. Wir planen, wie es sich gehört, ein Fest und eine dazu passende Festschrift. Sie werden noch informiert!

Jüdischer Gries

Rundgang

Die ersten Spuren jüdischen Lebens in Graz Mitte des 19. Jahrhundert finden sich fast ausschließlich in der Murvorstadt und hier besonders im fünften Gemeindebezirk, dem Gries. Hier wurde im 19. Jahrhundert erste Gottesdienste gefeiert und 1892 auch die Synagoge errichtet, daneben das Amtshaus und eine jüdische Volksschule. Im Umfeld der Gemeinde entstand eine Vielzahl von jüdischen Vereinen. In diesem Zuwandererbezirk lebten in der Frühphase der jüdischen Gemeinde die Hälfte aller Jüdinnen und Juden, die hier auch ihrer Arbeit nachgingen. In den Jahren 1938/39 wurde auch aus Gries die gesamte jüdische Bevölkerung vertrieben, nachdem sie zuvor im Zuge der „Arisierung“ beraubt worden war. Nur wenige kehrten nach 1945 hierher zurück und beteiligten sich am Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde. Nach Jahrzehnten des Schweigens dauerte es bis Ende des 20. Jahrhunderts, ehe jüdisches Leben im Bezirk auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen und zahlreiche Erinnerungszeichen gesetzt wurden.

Im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Centrum für Jüdische Studien der Universität Graz erarbeiten Studierende gemeinsam mit Heimo Halbrainer und Gerald Lamprecht einen Rundgang durch den „Jüdischen Gries“, zu dem es auch einen Rundgangsführer geben wird.

Donnerstag, 1. Juli 2021, 16.00 Uhr

Treffpunkt: Griesplatz (nördliches Ende)

Eine Veranstaltung von CLIO und dem Centrum für Jüdische Studien der Universität Graz

Kontaminierte Landschaften

Ausstellung

Im Rahmen der STEIERMARK SCHAU tourt ein mobiler Pavillon bis Ende Oktober 2021 durch die Steiermark. In dem von Astrid Kury kuratierten Ausstellungspavillon wird der Frage nachgegangen wer wir sind. Beantwortet wird das am Beispiel der Beziehung zu Landschaften.

Dabei werden in 24 Kunstbeiträgen Aspekte der steirischen Landschaften erforscht. Zudem gibt es sechs filmische Ausstellungsbeiträge, die unser Verständnis von Landschaft vertiefen und die Vielfalt der Steiermark dokumentieren: in der Sprachenvielfalt ihrer Sprachlandschaften und in der Artenvielfalt der Kulturlandschaften. Sie beleuchten, wie sich die landschaftliche Vielfalt auf den Alltag auswirkt. Ein Beitrag stellt auch Fragen nach kontaminierten Landschaften.

In dem von Astrid Kury und Heimo Halbrainer kuratierten Beitrag gehen der Historiker Heimo Halbrainer und der Fotograf Christoph Grill den von Martin Pollack geprägten Begriff der kontaminierten Landschaften in der Steiermark exemplarisch in Bretstein, Eisenerz, Peggau und St. Anna am Aigen nach.

Kontaminierte Landschaften. Damit meine ich Landschaften, auf den ersten Blick schön, idyllisch, das Auge und die Seele beruhigend. Scheinbar unberührte, unschuldige Natur. Doch in Wahrheit haben solche Landschaften oft etwas zu verbergen. Eine bedrückende Altlast. Es gibt da etwas, was die Landschaft verunreinigt, vergiftet, kontaminiert, unsichtbar zwar, doch bohrend und peinigend. Es handelt sich um Orte, wo in der Vergangenheit schreckliche Dinge passierten. Massaker, Massenerschießungen, Pogrome, deren namenlose Opfer meist gleich an Ort und Stelle verscharrt wurden. Irgendwo in der Landschaft. In vielen Fällen wurden die Massengräber später noch einmal geöffnet, um die Leichen herauszuholen und zu verbrennen und auf diese Weise alle Spuren der Verbrechen zu tilgen – so geschehen etwa im Vernichtungslager Treblinka in Polen, wo die verscharrten Leichen nach Monaten „enterdet“ wurden, wie es im eisigen Sprachgebrauch der Täter hieß, um sie anschließend einzuäschern. Doch restlos gelang das nie. (Martin Pollack)

Auch in der Steiermark haben sich während der Zeit des Nationalsozialismus schreckliche Dinge in die Landschaft eingeschrieben, die nicht im Verborgenen geschahen. So befanden sich die Konzentrationslager für jede und jeden sichtbar in den Gemeinden. Ebenso sichtbar waren die KZ-Häftlinge, die von den Lagern quer durch die Orte zu den Arbeitsstätten marschieren mussten und dabei misshandelt wurden. Auch die langen Elendszüge von entkräfteten ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern, die im April 1945 quer durch die Steiermark nach Mauthausen ins Konzentrationslager getrieben wurden, waren für alle, die damals hier lebten, sichtbar. Und auch in der Zeit unmittelbar nach der Befreiung 1945 wusste man um diese Verbrechen, berichteten doch die Zeitungen regelmäßig über das Auffinden von Massen- und Einzelgräbern.

Nach der Eröffnung der Ausstellung am 8. April 2021 in Wien ist der Pavillon in Hartberg (8. Mai bis 4. Juni), Spielberg (5. bis 25. Juli), Schladming (14. August bis 5. September) und Bad Radkersburg (25. September bis 31. Oktober 2021) zu sehen.

Täglich geöffnet, 10–18 Uhr

Eintritt frei

STEIERMARK SCHAU ist eine Ausstellung des Landes Steiermark

Andritz und Gösting einst und jetzt:

So können Sie heuer mitmachen!

Mit den geplanten Geschichtswerkstätten in Andritz und Gösting wollten wir im Rahmen von Graz Kulturjahr 2020 an die Tradition der Geschichtswerkstätten aus den 1990er Jahren anschließen. Aufgrund der Pandemie müssen wir jedoch unser Projekt den geänderten Rahmenbedingungen anpassen.

Daher suchen wir bezirksansässige Bewohnerinnen und Bewohner in Andritz und Gösting für Einzelinterviews. Was hat sich in Ihrem Bezirk geändert? Welche Erinnerungen an früher haben Sie? Erzählen Sie uns Ihre Geschichten und blättern wir gemeinsam in Ihren Fotoalben!

Oder posten Sie Fotos und Erinnerungen zu Andritz und Gösting gleich auf unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/cliograzkultur2020

Diese mit Video dokumentierten Erinnerungen, Fotografien und Zeitzeugnisse werden im Herbst 2021 in Form eines Online-Stadtplans für den Bezirk Gösting und den Bezirk Andritz präsentiert. Ebenfalls im Herbst 2021 publizieren wir zwei Broschüren zur Geschichte der beiden Bezirke.

Geplant sind im Frühsommer 2021 zudem noch zwei Zukunftswerkstätten in Gösting und Andritz. Dabei haben jüngere und ältere, neu zugezogene und schon lange im Bezirk ansässige Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, im gegenseitigen Austausch Wünsche und Zukunftsfantasien für die Zukunft ihres Bezirks einzubringen. Genauere Infos dazu folgen!

Bei Interesse an einem Video-Interview zu Ihren Erinnerungen melden Sie sich bitte bei Mag. Joachim Hainzl,

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

, mobil: 0699 10390453

Neue CLIO Bücher 2020/21

Bitte bestellen Sie per Email oder Fax (0316/72 00 51).

Hans Veigl

Wittgensteins Cambridge. Einübung in Lebensformen.

Geb. 304 Seiten, ISBN: 978-3-902542-92-2.

Euro 25,00

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) – das sind Name und Eckdaten einer Existenz, die nach Ansicht vieler die herkömmliche Philosophie grundlegend verändert hat. Man kann in ihm, so schrieb 1994 der Oxford-Professor Sir Anthony Kenny, „durchaus den größten Philosophen dieses Jahrhunderts sehen, und sein Einfluss war stark und breit, vor allem in England und Nordamerika“. Internationale Kolloquien in aller Welt, Filme, Romane, Theaterstücke, musikalische Werke und auch ein Ballett beschäftigen sich mit Leben und Werk. Österreichs höchstdotierter Wissenschaftspreis ist nach ihm benannt und mehrere Ankäufe von Wittgenstein-Manuskripten durch die Österreichische Nationalbibliothek macht diese zur zweitbedeutendsten Schriftensammlung des Philosophen nach Cambridge und noch vor Oxford. Das Buch soll in diesem Zusammenhang an die 70. Wiederkehr seines Todesdatums erinnern sowie an den Entwicklungsweg des Philosophen von seinem in Wien und an der Front des Ersten Weltkrieges verfassten Tractatus, seine Zusammenarbeit mit dem „Wiener Kreis“ wie an sein späteres Wirken in Cambridge, wo seine mittlere wie späte Philosophie entstand, ohne freilich die Bezüge zu Österreich zu verlieren.

Heimo Halbrainer/Susanne Korbel/Gerald Lamprecht (Hg.)

Der „schwierige“ Umgang mit dem Nationalsozialismus an österreichischen Universitäten. Die Karl-Franzens-Universität Graz im Vergleich.

Geb. 500 Seiten (ISBN: 978-3-902542-74-8)

Euro 29,50 (erscheint im Juni)

Im Jahr 2020 jährte sich die demokratische Reorganisation der Karl-Franzens-Universität Graz nach den Jahren des Nationalsozialismus, die mit der Vertreibung von oppositionellen und jüdischen WissenschafterInnen ebenso wie der ideologischen Gleichschaltung großer Teile der Professorenschaft einen akademischen und moralischen Niedergang brachten, zum 75. Mal. Doch während in Bezug auf die Republik Österreich und die österreichische Gesellschaft Fragen nach dem Bruch mit dem Nationalsozialismus oder der Kontinuität zum Nationalsozialismus ebenso wie der Bewertung des 8. Mai 1945 als der „Stunde Null“ kontrovers diskutiert werden bzw. wurden, blieb eine diesbezügliche Debatte innerhalb der Universität weitgehend aus. Ein Forschungsprojekt hat diese Lücke nun geschlossen und sich mit der personellen und institutionellen Neubegründung bzw. den Kontinuitäten ebenso wie mit der (Re-)Etablierung demokratischer Strukturen, die sich letztlich auch in den vermittelten Inhalten der Lehre widerspiegeln, beschäftigt. Zudem werden in diesem Band die Maßnahmen der Entnazifizierung und des Neubeginns 1945 an den einzelnen österreichischen Universitäten und Hochschulen vorgestellt.

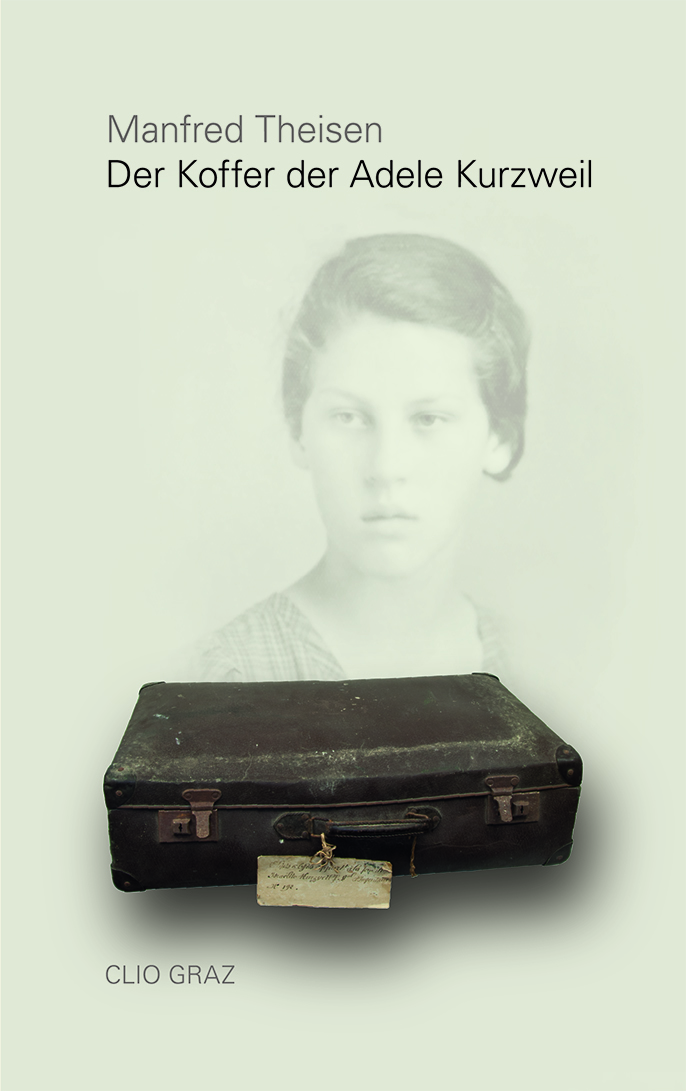

Manfred Theisen

Der Koffer der Adele Kurzweil. Roman. Taschenbuch

230 Seiten, ISBN 978-3-902542-86-1

Euro 9,50

Im Jahr 1994 wurden am Dachboden einer Polizeistation in Auvillar, 50 km nördlich von Toulouse, Koffer gefunden, die der Grazer Familie Kurzweil gehört haben, die 1938 als Juden verfolgt aus Graz haben fliehen müssen. Im Zuge der im August 1942 in ganz Frankreich durchgeführten Jagd auf Juden wurde auch die Familie Kurzweil verhaftet und ins KZ Auschwitz deportiert. Der deutsche Jugendbuchautor Manfred Theisen bettet die Geschichte der Adele in eine Rahmenhandlung ein: Die 15-jährige Mara fährt in den Ferien mit ihren Eltern nach Frankreich in das kleine Dorf Auvillar. Dort wollen Maras Eltern ein verfallenes Haus kaufen und herrichten. Mara ist davon nur mäßig begeistert, doch als die Familie das Haus besichtigt, entdeckt Mara in einer Schublade ein altes Tagebuch. Wie sich herausstellt, enthält es die Aufzeichnungen eines Jungen aus dem Jahr 1942, der über seine Liebe zu Adele Kurzweil schreibt.

Heimo Halbrainer

Sepp Filz. Walz, Widerstand, Wiederaufbau

Geb., 334 Seiten (ISBN 978-3-902542-80-9)

Euro 25,00

Am 8. Mai 1945 übernahmen die Widerstandskämpfer rund um Sepp Filz die Macht im Bezirk Leoben. Diese weithin unbekannte Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus steht auch im Mittelpunkt des Buches über Sepp Filz. Daneben gibt das Buch aber auch einen Überblick über die Geschichte von Leoben-Donawitz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: von den sozialen und politischen Kämpfen am Vorabend des Ersten Weltkriegs und 1918/19, dem Hunger und der Not, dem Aufschwung und den Krisen der Zwischenkriegszeit, den politischen Auseinandersetzungen Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre. Es handelt aber auch davon, wie nach der Befreiung vom Nationalsozialismus 1945 Sepp Filz im Zentrum des Neubeginns im Bezirk stand und vom beginnenden Kalten Krieges.

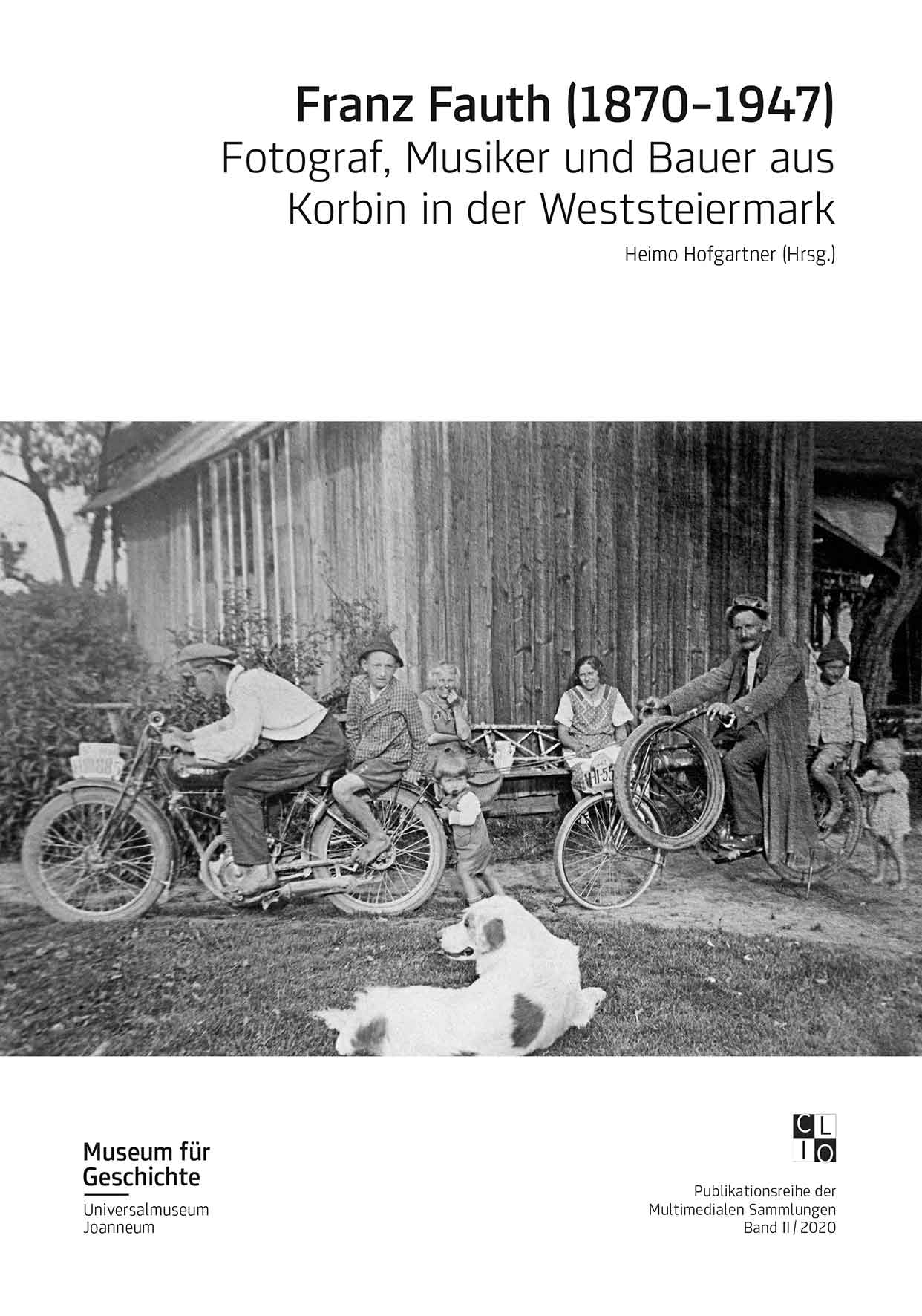

Franz Fauth

Fotograf, Musiker und Bauer aus Korbin in der Weststeiermark. Herausgegeben von Heimo Hofgartner. (Publikationsreihe der Multimedialen Sammlungen 2)

Geb. 180 Seiten (ISBN: 978-3-902542-87-8)

Euro 20,00

Der zweite Band der Publikationsreihe der Multimedialen Sammlungen des Universalmuseum Joanneum ist dem weststeirischen Fotografen Franz Fauth (1870–1947) gewidmet, einem der ersten Lichtbildner des Bezirks Deutschlandsberg.

Das von Franz Fauth hinterlassene fotografische Werk widerspiegelt die großen gesellschaftlichen Veränderungen und radikalen politischen Umbrüche der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In seine Lebens- und Wirkungszeit fallen zwei Weltkriege, der Untergang der Monarchie, die Geburt der Ersten Republik, die umkämpfte Zwischenkriegszeit, der „Anschluss“ 1938 und letztlich die Befreiung im Mai 1945. Innerhalb von 30 Jahren verließen die wehrfähigen männlichen Familienmitglieder, Freunde und Bekannten das Sulmtal, um in den Krieg zu ziehen. Viele kehrten nicht mehr, kriegsversehrt oder nach monatelanger Gefangenschaft zurück. Die Militarisierung und Uniformierung der Gesellschaft spiegeln sich in den fotografischen Aufnahmen wider: Gesichter des Stolzes und voller Siegesgewissheit treffen auf jene voller Skepsis, Angst und Ernüchterung. Der Bilderbogen spannt sich von Soldaten der k. k. Armee bis hin zu Hitlerjungen, SA-Angehörigen und letztlich Soldaten der Deutschen Wehrmacht. Die Folgen der Kriege zeigten sich nicht nur in der Abwesenheit der wehrfähigen Männer und den im Laufe der Kriege zunehmenden wirtschaftlichen Folgen. Beide Weltkriege brachten fremde Soldaten in die Heimat. Um 1915/16 waren es russische, um 1941 französische Soldaten, die als Kriegsgefangene in der Region vor allem in der Landwirtschaft Zwangsarbeit leisten mussten. Auch vom Balkan auf dem Rückzug befindliche deutsche Truppenteile machten im Bezirk Halt. 1945 kamen letztlich die Bulgaren und die jugoslawischen Partisanen bzw. Angehörige der Jugoslawischen Volksbefreiungsarmee als Befreier vom Hitler-Regime.

Daniel Hoffmann

Die Welt zerbirst!“ Ein Essay zu Uriel Birnbaums Sonettzyklus „In Gottes Krieg“, (Vorlesungen des Centrums für Jüdische Studien 14)

Geb., 178 Seiten mit zahlr. Abb. (ISBN: 978-3-902542-88-5)

Euro 12,00

Uriel Birnbaum, 1894 in Wien geboren, 1956 in Holland gestorben, Sohn des berühmten jüdischen Gelehrten Nathan Birnbaum, veröffentlichte 1921 den Sonettzyklus „In Gottes Krieg“, in dem er sein literarisches und zeichnerisches Talent in einem ausdrucksvollen Kunstwerk verwirklichte.

„In Gottes Krieg“ ist eine Art Tagebuch, in dem Birnbaum seine Kriegserlebnisse in der klassischen Form des Sonetts verarbeitete. Die zahlreichen Zeichnungen des Autors im Buch erinnern in der surrealen Weise, in der sie Schrecken und Ängste des Menschen im Krieg aufzeigen, an Alfred Kubins Kunst.

Daniel Hoffmanns Studie stellt in kritischer Analyse zum einen die Verbindungen zur jüdischen Tradition und zum zeitgenössischen jüdischen Diskurs über den Weltkrieg her, zum anderen deutet er „In Gottes Krieg“ als religiös-ästhetisches Programm eines eigenwilligen Künstlers.

Trude Philippsohn-Lang

On My Way to Adoption. My Story, Written for Elly. Erinnerungen einer Grazerin im englischen Exil 1939–1942. Hg. v. Dieter A. Binder und Gerald Lamprecht.

Geb. 332 Seiten (ISBN: 978-3-902542-81-6)

Euro 25,00

Im Herbst 1942 schreibt Trude Lang in Horwood House in England ihre Erfahrungen der Flucht vor den Nationalsozialisten aus Graz Anfang 1939 und der ersten Jahre in der Emigration in England nieder. Sie tut dies auf Englisch und der Titel ihres Textes On My Way to Adoption ist wie die Sprachwahl gleichsam programmatisch für ihren Willen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein neues Leben in einer neuen Heimat zu beginnen.

Trude Lang wurde 1915 in eine großbürgerliche Grazer jüdische Familie hineingeboren. Sie maturierte in Graz und konnte nach dem „Anschluss“ 1938 ihr Geschichtestudium noch mit einer „stillen Promotion“ abschließen. Ihr Text ist ein eindringliches Zeugnis für die äußeren und inneren Schwierigkeiten, mit denen Jüdinnen und Juden auf ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten konfrontiert waren.

Peter Veran

Europäische Lese. Einhundertsechzig Gedichte. Und eines. Und ein letztes. Mit Illustrationen von Denise Lackner

Geb., 274 S. (ISBN 978-3-902542-89-2)

Euro 28,00

Nach seiner vielbeachteten Groteske um Engelbert Dollfuß, Plädoyer eines Märtyrers, legt der steirische Autor Peter Veran nun sein zweites Buch vor. Hier präsentiert er sich von einer völlig anderen, überraschenden Seite: als Lyriker jenseits aller lyrischen Moden und als passionierter Leser im mehrfachen Sinne des Wortes. Veran wandert durch die Haupt- und Seitentrakte einer imaginären Bibliothek, die den Geist Europas, seiner Rebellen und Außenseiter, aufbewahrt und lebendig erhält. Zugleich blättert er im Buch seines Lebens. Den Blick stets auf andere gerichtet – Zeitgenossen und Persönlichkeiten ferner Epochen, Berühmte und Verkannte, unruhige, schöpferische Geister allesamt –, schärft er sein eigenes Profil und zeichnet, in vielen Variationen, sein eigenes Bild: einmal überschwänglich, einmal melancholisch, einmal zornig, einmal zart, einmal polemisch und dann wieder leise und verhalten, einmal selbstbewusst und dann wieder voller Zweifel an sich selbst, immer aber von einer tiefen, ungebrochenen Freude am Dasein erfüllt.

Peter Veran ist das literarische Pseudonym des Juristen und Historikers Werner Anzenberger.

Franz Mikusch:

Für die Freiheit Österreichs! Bei den slowenischen Partisanen und im Ersten Österreichischen Bataillon. Herausgegeben und mit einer Einleitung sowie einem Nachwort versehen von Heimo Halbrainer und Alex Mikusch.

Geb., 184 Seiten mit zahlr. Abb. ISBN: 978-3-902542-76-2

Euro 18,00

Als im Frühjahr 1944 Widerstandskämpfer in Kapfenberg verhaftet wurden, mussten in Graz Franz und Aurelia Mikusch untertauchen. Sie flohen zu den slowenischen Partisanen, in deren Reihen sie kämpften, ehe Aurelia Mikusch als Krankenschwester ins Spital der 31. Partisanen-Division überstellt und Franz Mikusch in die Propagandaabteilung eingegliedert wurde, wo er u.a. Flugblätter schrieb, die sich an deutsche Soldaten richteten. 1945 kamen beide in das Erste Österreichische Bataillon, in dessen Reihen sie an der Einnahme von Kocevje (Gottschee) am 3. Mai und dem Einmarsch in Ljubljana am 9. Mai 1945 beteiligt waren. Franz Mikusch führte in dieser Zeit Tagebuch und schrieb nach seiner Rückkehr mehrere Texte über seine Tätigkeit im Widerstand. Diese Beiträge, wie auch die Texte, die er in der Zeitung der Partisanen geschrieben hat, werden mit dem Tagebuch veröffentlicht und mit einer Einleitung und weiteren historischen Informationen, Bildmaterial und Dokumenten über ein beinahe vergessenes Kapitel über Österreicher, die aktiv für die Befreiung vor 75 Jahren gekämpft haben, ergänzt.

Was bewegt die Jugend? Kann die Jugend was bewegen? Jugendbewegungen in Diktatur und Demokratie. Hg. v. CLIO und erinnern.at Steiermark

70 Seiten (ISBN 978-3-902542-90-8)

Euro 5,00

Im Projekt „Was bewegt die Jugend? Kann die Jugend was bewegen?“ setzten sich steirische Schülerinnen und Schüler in einem offenen Dialog mit WissenschafterInnen, ExpertInnen und LehrerInnen mit Fragen auseinander, was die Jugend in diesem Jahrhundert bewegt hat bzw. was Jugendliche bewegen konnten und kann. Die Themenpalette reicht von Fragen, welche Formen des Widerstands Jugendliche während der Zeit des Nationalsozialismus ausübten, über Fragen, welche Rolle sie bei den Protesten gegen Umweltzerstörung oder in verschiedenen Demokratiebewegungen in den letzten Jahrzehnten spielten, bis hin zur Frage, welche Bedeutung unterschiedliche Musikrichtungen für Jugendbewegungen hatte und hat.

Hans-Peter Weingand:

Die KPÖ und der Februar 1934. Mit den internen Berichten der KP-Bezirksgruppen und Karten des Bundesheeres.

Geb. 256 Seiten mit zahlr. Abb. ISBN: 978-3-902542-83-0,

Euro 24,00

Über 85 Jahre nach den Kämpfen im Februar 1934 und dem Übertritt von zigtausenden SozialdemokratInnen zur KPÖ dokumentiert dieses Buch diesen Wandel und präsentiert darüber hinaus einen bisher praktisch unbekannten Quellenbestand. Diese erlauben Einblicke in die illegale KPÖ, liefern weiterführende Informationen zu lokalen Ereignissen oder zu sozialgeschichtlich interessanten Fragen.

Heimo Halbrainer / Gerald Lamprecht / Michaela Wolf (Hg.):

„Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ Bücherverbrennungen in der Vergangenheit, Gegenwart und in der Erinnerung.

Geb. 190 Seiten, ISBN: 978-3-902542-72-4

Euro 24,00

Im Mai 1933 initiierten nationalsozialistische Studierende die „Aktion wider den undeutschen Geist“. Massen folgten dem Aufruf und verbrannten über 20.000 Bücher. Nach dem „Anschluss“ fanden auch in Salzburg und einigen anderen Orten Bücherverbrennungen statt. Allerorts wurde zudem zur „Säuberung der Bibliotheken“ aufgerufen; nur Universitätsbibliotheken sollten das „Gift“ aufbewahren, um die Kenntnis um dieses nicht zu verlieren. Doch „Bücher, das wissen wir, kann man nicht verbrennen“, lautete das Fazit einer Gedenkrede von Erich Kästner, der 1933 Zeuge der Bücherverbrennung in Berlin war, im Jahr 1947.

Der vorliegende Band setzt sich mit dem nationalsozialistischen Büchermord und den Säuberungen von Bibliotheken in Österreich auseinander und bettet diese sowohl in eine Vor- als auch Nachgeschichte ein.

Jüdisches Geidorf? Eine historische Spurensuche.

Hg. v. Heimo Halbrainer und Gerald Lamprecht. Brosch., 92 Seiten ISBN: 978-3-902542-85-4

Euro 7,50

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts konnten sich vermehrt auch Jüdinnen und Juden in Graz niederlassen und ab 1863/69 eine eigene Gemeinde gründen. Viele kamen aus den umliegenden Regionen der Habsburgermonarchie, vor allem aus Westungarn, und ließen sich zunächst in den traditionellen Zuwandererbezirken der Murvorstadt, in Lend und Gries nieder. Mit der Verankerung in Graz und dem sozialen Aufstieg setzte über die Jahre eine innerstädtische Migration von den ärmlicheren Bezirken in die bürgerlichen Bezirke Geidorf und St. Leonhard ein.

Das Buch - von Studierenden der Karl-Franzens-Universität gemeinsam mit Heimo Halbrainer und Gerald Lamprecht erarbeitet – geht der Geschichte der jüdischen BewohnerInnen von Geidorf nach und erzählt anhand einzelner Schicksale ihre Geschichte.

Uto Laur: Amateurfotografien zwischen 1930 und 1970.

Herausgegeben von Bettina Habsburg-Lothringen und Heimo Hofgartner. Geb. 120 Seiten ISBN: 978-3-902542-82-3

Euro 20,00

Das Buch widmet sich Uto Laur, einem in Vergessenheit geratenen Grazer Amateurfotografen und -filmer. 1904 in einem Vorort von Kursk geboren, übersiedelte Uto Laurs Familie 1907 zu den Großeltern mütterlicherseits nach Graz. Der sonntägliche Besuch des 1906 gegründeten ersten Grazer Kinos gemeinsam mit seiner Mutter hat Laurs Lebensweg entscheidend beeinflusst.

Nach einer beruflichen Odyssee als Praktikant bei der Großdeutschen Partei, in einer Bank und schließlich im Filmgeschäft begann er 1931, mit 27 Jahren, als Operateur im Ton-Kino zu arbeiten. Diesen Beruf übte er bis zu seiner Pensionierung aus. Laur beschäftigte sich darüber hinaus auch selbst mit dem Medium Film und war zudem als Amateurfotograf aktiv. Einige seiner Fotografien fanden sich ab Mitte der 1930er-Jahre auch in verschiedenen Tageszeitungen abgebildet.

Louise an Egon Zweig. Briefe einer jüdischen Frau im Ersten Weltkrieg.

Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Dieter J. Hecht

Geb. 324 Seiten (ISBN: 978-3-902542-67-0) CLIO: Graz 2019

Euro 25,00

Die Briefe von Louise Zweig an ihren Ehemann Egon geben Einblicke in das Leben einer Wiener jüdischen Familie während des Ersten Weltkrieges. Eine Rarität, denn Briefe von Frauen aus dem Ersten Weltkrieg blieben im Gegensatz zu jenen von Männern selten erhalten; die meisten gingen bereits während des Kriegs verloren. Louises Briefe thematisieren die Erziehung der Kinder, die Lebensmittelversorgung und Politik sowie das Verhältnis zwischen Frau und Mann. Eine zentrale Funktion der Briefe war die Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen Heimat und Front. Mittels Feldpostbriefe und Postkarten ließ Louise ihren Mann am Familienalltag teilhaben. Sie teilte mit ihm die Sorgen über kranke Kinder und die Glücksmomente beim Zwetschkenknödelessen genauso wie ihre Meinungen zur Russischen Revolution und zum Zionismus.

CLIO Bücher 2019

Karl Wimmler: Menschen, Bücher, Katastrophen. Erzählungen, Anmerkungen, Einsprüche.

Geb., 194 Seiten (ISBN 978-3-902542-78-6) CLIO: Graz 2019

Euro 18,00

Wie schon bei seinem 2017 bei CLIO erschienenen Band „Mein Graz“ interessieren Karl Wimmler auch in seinem neuen Buch die Zusammenhänge von Geschichte, Kunst, Kultur, Politik – allerdings nicht in theoretischen Abhandlungen. Die zwei Duzend „Erzählungen, Anmerkungen, Einsprüche“, so der Untertitel, verbinden Persönliches mit Allgemeinem, Lokales mit Globalem, Historisches mit Aktuellem. Unterschiedliche Ausgangspunkte führen den Autor beispielsweise von seinem Kindheitsort nach Auschwitz oder zu einem Oberlandesgerichtsrat nach Graz, von aufständischen k.&k.-Matrosen zu einem aktuellen steirischen Landesrat oder über Stalingrad bis zu einem rebellischen Jugendsommer im Wien des Jahres 1976.

Nicole Pruckermayr (Hg.)

Demokratie und Frieden auf der Straße: Comrade Conrade. Ein Kunst-, Forschungs- und Friedensprojekt in Graz 2016–2019.

Geb., 256 Seiten (ISBN 978-3-902542-79-3) CLIO: Graz 2019

Euro 21,00

Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße ist eine der großen Boulevards von Graz. Die Straße ist einerseits durch die hohe Dichte sowohl an demokratiepolitisch wichtigen Institutionen als auch an populären Landmarken relevant. Andererseits ist sie auch durch ihre Benennung nach dem umstrittenen k.u.k. Feldmarschall Franz Conrad von Hötzendorf immer wieder im Fokus. Der von Nicole Pruckermayr herausgegebene Sammelband ist die fünfte und abschließende Diskursplattform des interdisziplinären Kunst-, Forschungs- und Friedensprojektes „COMRADE CONRADE. Demokratie und Frieden auf der Straße“. In Texten von 34 Autor_innen beleuchtet er die Straße aus unterschiedlichsten theoretischen Perspektiven wie Erinnerungskultur, Intersektionalität, Stadtanthropologie und zeitgenössischer Kunst.

Georg Monogioudis: Der Vorrat. Das Wirtschaften der Menschen von der Steinzeit bis heute und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Brosch. 366 Seiten (ISBN: 978-3-902542-77-9), CLIO: Graz 2019,

Euro 22,00

Am Anfang war der Vorrat. Er war die Folge einer günstigen Konstellation im natürlichen Umfeld des Menschen und schickte die Menschheit auf eine Reise, die noch andauert. Der Vorrat änderte die Art der menschlichen Gesellschaft und bekam in ihrer Existenz und ihrer Entwicklung eine zentrale Stellung, aus der er bisher nicht wegzudenken wäre. Er trat gemeinsam mit der Menschheit in die Geschichte ein und nahm maßgeblich Einfluss auf die gesellschaftlichen Strukturen. Die Wandlungen des Vorrats betrafen seine Art, seinen Träger, die gesellschaftlichen Schichten, die über ihn verfügten – was das „Gesicht“ der jeweiligen Gesellschaft gestaltete –, und vor allem sein Ausmaß, seine Größenordnung in der Relation mit den sonstigen Daten einer Gesellschaft. Letztere, seine Größenordnung, überschritt zu unserer Zeit alle Grenzen. Eine Gesetzmäßigkeit der Natur sorgte als Folge dieser Überschreitung dafür, dass der Vorrat seine Art verlor. Seine Vorratsfunktion wuchs ins Absurde. So endete der gesellschaftliche Vorrat als pervertiertes Ergebnis einer allumfassenden Ritualisierung und steht einer dringend notwendigen weiteren Entfaltung der menschlichen Gesellschaft im Wege.

Widerstand und Verfolgung in der Steiermark. ArbeiterInnenbewegung und PartisanInnen 1938–1945.

Hg. vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Mit einer Einführung von Heimo Halbrainer. Bearbeitet von Elisabeth Holzinger, Manfred Mugrauer und Wolfgang Neugebauer.

Geb. 760 S., mit 150 Abb., ISBN: 978-3-902542-61-8

Euro 25,00

Das vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) herausgegebene Buch – der insgesamt 14. Band der Bundesländer-Edition – umfasst zwei große Teilbereiche des antifaschistischen Widerstands in der Steiermark: zum einen den Widerstand der organisierten ArbeiterInnenbewegung, also jenen von sozialistischen und kommunistischen Widerstandsgruppen, zum anderen den bewaffneten Widerstand, also jenen von PartisanInnengruppen. Im Mittelpunkt stehen hier die bewaffneten Gruppen der „Österreichischen Freiheitsfront“, dann die österreichischen Freiheitsbataillone, die 1944/45 im Rahmen der Jugoslawischen Volksbefreiungsarmee im Einsatz waren und denen zahlreiche steirische Kämpfer angehörten, sowie die Kampfeinsätze im Rahmen der alliierten Armeen. Ein Sonderfall des antifaschistischen Widerstands und Exils ist die Rolle von Steirerinnen und Steirern im Spanischen Bürgerkrieg. Ein dritter, kleinerer Teilbereich hat überparteiliche Widerstandsgruppen zum Gegenstand, die sich unter Einschluss von VertreterInnen der ArbeiterInnenbewegung formierten und im lokalen Rahmen agierten.

Heimo Halbrainer: „Wenn einmal die Saat aufgegangen, …“ Letzte Briefe steirischer Widerstandskämpferinnen und -kämpfer aus Todeszelle und Konzentrationslager

Geb. 360 S., mit zahl. Abb., ISBN: 978-3-902542-75-5

Euro 20,00

Zwischen 1938 und 1945 wurden in der Steiermark über 20.000 Menschen aus politischen Gründen von der Gestapo verhaftet. Tausende kamen in Konzentrationslager oder wurden vor ein nationalsozialistisches Gericht gestellt und hingerichtet. Bevor sie hingerichtet wurden, durften sie noch einen letzten Brief schreiben. So beendete etwa am 6. Dezember 1942 der Graz Architekt Herbert Eichholzer seinen Abschiedsbrief an den ehemaligen Sekretär der Sezession Graz, Gustav Scheiger, mit den Worten: „Wenn einmal die Saat aufgegangen, wenn unser damaliges Wollen sichtbare Früchte tragen wird, wenn das Verständnis für unsere Art auch da bei uns unten einmal anklingt, dann Gustav und Ihr anderen, denkt an Euren Herbert!“ Eichholzers Brief ist einer von über 70 Briefen und Kassibern, in denen die zum Tode verurteilten WiderstandskämpferInnen Abschied von Familie und Freunden nehmen und ihnen nicht selten bis zuletzt Trost zusprechen.

Ágnes Havas: Mit meiner Zwillingsschwester in Auschwitz. Aus dem Ungarischen von Lukas Markl. Mit einem Nachwort von Heimo Halbrainer.

Geb., 198 S. mit zahlr. Abb. ISBN: 978-3-902542-62-5

Euro 19,00

Àgnes Havas wurde mit ihrer Schwester Judit 1928 in Budapest als Töchter einer Angestellten und eines Lehrers für Französisch und Ungarisch geboren. Die Zwillinge wuchsen in einem Haushalt auf, in dem sie schon sehr früh mit Büchern und Bildung in Berührung kamen, übersetzte doch ihr Vater fremdsprachige Romane für den Dante Verlag aus dem Französischen, Englischen und Russischen. Ab ihrem vierten Lebensjahr lebte die Familie in einer damals kleinen westlich von Budapest gelegenen Ortschaft, in Rákosszentmihály, die heute zu Budapest gehört und ein Teil des 16. Bezirks ist. Unmittelbar nach dem Einmarsch deutscher Truppen setzte die Verfolgung der ungarischen Juden ein. Auch die Familie Havas wurde nach Auschwitz deportiert, wo die Zwillinge in die Station von Dr. Josef Mengele landeten, während der Vater und die Großmutter zu den Alten kamen und sofort ermordet wurden. Im November 1944 wurden Àgnes und Judit mit einem Transport in ein kleines Lager nach Mährisch Weißwasser überstellt, wo sie gemeinsam mit rund 300 Frauen, v.a. ungarische Jüdinnen, im Außenlagern des Konzentrationslagers Groß-Rosen für Telefunken arbeiten mussten. Da die beiden Zwillingsschwestern Deutsch sprechen und schreiben konnten, wurden sie der Qualitätskontrolle zugeteilt. Anfang Mai 1945 von sowjetischen Truppen befreit, machten sie sich gemeinsam auf den Heimweg nach Budapest, wo sie Ende Mai nach einer mehrwöchigen Odyssee ankamen, noch im Sommer 1945 maturierten und im Herbst mit dem Studium begannen.

Heimo Halbrainer / Gerald Lamprecht / Bettina Ramp (Hg.): Wie geht Widerstand? Widerständisches Verhalten im 20. und 21. Jahrhundert

80 Seiten, ISBN: 978-3-902542-12-0

Euro 6,00

Sechs steirische SchülerInnengruppen haben sich in einem offenen Dialog mit WissenschafterInnen, ExpertInnen und LehrerInnen mit Aspekten widerständischen Verhaltens gegen Unrecht, Gewalt und Diktatur im 20. und 21. Jahrhundert auseinandergesetzt. Dabei wurde den Fragen nachgegangen, was denn Widerstand sein könne, welche Handlungsspielräume der/die Einzelne in diktatorischen ebenso wie demokratischen Systemen hatte/hat, welche Formen von Widerstand es gegeben hat und gibt. Die Themenpalette reicht hierbei vom Widerstand durch Hilfe für Verfolgte des Nationalsozialismus bis hin zu BürgerInnenprotesten gegen gegenwärtige Bauvorhaben und für den Umweltschutz.

CLIO Bücher 2018 (Auswahl)

Heribert Macher-Kroisenbrunner: We hope to go to Palestine. Das jüdische DP-Lager Admont 1946–1949.

Geb., 176 S. mit zahlr. Abb. ISBN: 978-3-902542-63-2

Euro 22,00

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren hunderttausende von Menschen zu Flüchtlingen geworden und auf der Suche nach einer neuen Heimat. Darunter auch viele Jüdinnen und Juden, die die nationalsozialistische Vernichtungspolitik überlebt hatten und in ihre ursprüngliche Heimat nicht mehr zurückkehren konnten oder wollten, da ihnen ihre kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen zerstört worden waren. Die Alliierten subsummierten sie alle unter dem Begriff Displaced Persons (DP´s) und kümmerten sich gemeinsam mit unterschiedlichen Hilfsorganisationen um ihre Versorgung. Tausende dieser jüdischen DP´s kamen auch in die Steiermark und wurden hier in mehreren Lagern – das größte in Admont – zwischen 1946 und 1949 betreut, ehe viele von ihnen auf Grund der Veränderungen der weltpolitischen Lage ihre Weiterreise antreten konnten.

Auf Basis von umfangreichen bislang noch nicht ausgewerteten Quellen aus österreichischen, englischen und amerikanischen Archiven konnte nun eine Lücke der steirischen Zeitgeschichtsforschung geschlossen werden. Dieses Buch wirft einen umfassenden und zugleich detaillierten Blick auf die Geschichte des DP-Lagers in Admont, seine Bewohner und Bewohnerinnen sowie auf die Interaktion mit der Umgebungsgesellschaft.

Mathias Lichtenwagner / Ilse Reiter-Zatloukal (Hg.): „... um alle nazistische Tätigkeit und Propaganda in Österreich zu verhindern“. NS-Wiederbetätigung im Spiegel von Verbotsgesetz und Verwaltungsstrafrecht

Geb. 108 S. (ISBN 978-3-902542-68-7)

Euro 18,00

Mit Artikel 9 des Österreichischen Staatsvertrages von 1955, dem auch der Titel des Buches entnommen ist, hat sich Österreich verpflichtet, Gesetze gegen faschistische und nationalsozialistische Betätigung zu erlassen. Zu diesem Zweck ergingen das Verbotsgesetz und zwei, dieses flankierende Verwaltungsgesetze, das Abzeichengesetz und das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen. Die Anwendung dieser Gesetze wirft in der Praxis aber immer wieder Fragen hinsichtlich von Zuständigkeiten, konkreter Auslegung, Abgrenzung untereinander und Doppelverfolgung auf. Auch politisch stehen diese Gesetze aufgrund der Strafhöhe, Beschränkung auf den Nationalsozialismus und Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Öffentlichkeit zur Debatte.

Mit diesen Problemfeldern in Praxis und Theorie beschäftigte sich Anfang 2018 eine interdisziplinäre Tagung an der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät, deren Ergebnisse nun in diesem Band zusammengeführt wurden. Damit wird ein Beitrag zum besseren Verständnis jener gesetzlichen Regelungen geleistet, die einer Nachwirkung des Nationalsozialismus in Österreich Einhalt gebieten wollen.

Martin Amschl: Das Rote Graz. 150 Jahre Grazer Sozialdemokratie.

Geb., 328 S. mit zahlr. Abb. ISBN: 978-3-902542-73-1

Euro 22,00

„Das Rote Graz“ von Martin Amschl befasst sich als erstes Buch mit der gesamten Geschichte der Grazer Sozialdemokratie. Von der Gründung des Arbeiterbildungsvereins im Jahr 1868 bis zur Gegenwart wird die sozialdemokratische Bewegung in der steirischen Landeshauptstadt untersucht. Dabei stehen sowohl parteiinterne Entwicklungen, als auch der Einfluss, den die Partei auf die Stadt Graz hatte, im Vordergrund. Die historischen Stationen beinhalten den Kampf der behördlich verfolgten sozialdemokratischen Bewegung im 19. Jahrhundert, den Aufstieg zur dominierenden Partei in der Ersten Republik, die Verfolgung durch Ständestaat und Nationalsozialismus sowie die Geschichte der Grazer SPÖ in der Zweiten Republik. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die führenden Genossinnen und Genossen gelegt. Zu diesem Zweck enthält das Buch eine umfassende Beschreibung der wichtigsten aus Graz stammenden sozialdemokratischen Mandatarinnen und Mandatare. Ergänzend zur sozialdemokratischen Geschichte bietet das Buch auch einen kompakten Überblick zur ereignisreichen Grazer Historie der letzten 150 Jahre.

|