Lange blieb dies eine isolierte Erscheinung. Inzwischen jedoch hat sich Trash andere Kunstformen erobert, dazu ein grösseres Publikum, dazu die Aufmerksamkeit einer geneigten Kulturkritik. Die frühen Filme und Aktionen von Christoph Schlingensief waren Trash. Viele Elemente des Theaters von Frank Castorf und René Pollesch sind Trash. Die Bildkunst des hoch gehandelten Jeff Koons und des schrillen Jonathan Meese ist Trash. Die Romane von Helene Hegemann und E. L. James sind Trash.

Rolf Schneider

Die Kennung von der „Ästhetik des Hässlichen“ als charakteristischem Merkmal, stimmt als Bewertung ebensowenig, wie die Formel „edle Einfalt und stille Größe“. Die Vielschichtigkeit dessen, was mit Trash gemeint ist, gewinnt durch die in die Krise geratenen abendländischen Wahrheitscodes und dem Ende der „Großen Erzählungen“ den faden Beigeschmack der Beliebigkeit. Dies sind komplexe Vorgänge, die das Wesen des Trash und dessen Vielschichtigkeit betreffen. In der Moderne kann alles zum Trash werden, aber nicht alles wird in der Moderne zum Trash. KUNO setzte mit diesem Schwerpunkt anstatt auf Vollständigkeit auf Exemplarität und Repräsentativität. In diesem Online-Magazin liefern wir Beiträge dessen, was Eingang in das kulturelle Gedächtnis gefunden hat. Wir verstehen Trash als einen subjektiven Wahrnehmungsmodus von überindividueller, kollektiver Bedeutung im Sinne des kulturellen Gedächtnisses, der sich auf verschiedenste Phänomene beziehen kann. Die umfaßt sowohl Personen, Figuren, Ereignisse, Orte als auch Konzepte, Ideen und Institutionen. Was die Beitrage in diesem Schwerpunktmonat vereint, ist ihr Grad von Inszenierung bzw. Medialisierung, die sie einem breiten Publikum bekannt gemacht haben. Auch erfolgreiche Fernsehsendungen fallen unter dieses Verständnis von Trash wie die Serie Xena. KUNO versteht den Schwerpunktmonat als einen Beitrag zur konstruktiven Hinterfragung und zum Weiterdenken von Trivialmythen.

Der Begriff Dandy kam Mitte des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts auf und bezeichnet nach Friedrich Kluges etymologischem Wörterbuch „junge Leute, die in auffälliger Bekleidung Kirche oder Jahrmarkt besuchen“.

Trash begann nach KUNOs Einschätzung mit dem Dandytum des 19. Jahrhunderts, doch erst im 20. Jahrhundert wurde er zu einem Geheimtipp. Nach dem 2. Weltkrieg fand eine kulturelle Transformationen statt, bei der der Geschmack der Massen ironisiert wurde. Diese Strömung macht das Kontingente, den Zufall, das Unwahrscheinliche, aber auch das völlig Belanglose zum Fundament einer imaginären Seins- als Lese-, Seh- und Hörerfahrung. Es geht darum, kunstvoll Genrekonventionen zu unterlaufen und Erwartungshaltungen zu enttäuschen. Die ästhetische Rezeption stellt eine Erlebnisweise dar, die durch Theatralität bestimmt ist, und dies bedeutet letzlichdie Ästhetisierung der gesamten Lebenswelt, da er sowohl traditionelle Kunstformen wie Literatur, Bildende Kunst und Musik als auch Mode, Design oder Werbung mit einbezogen werden. Die Neuen Medien Radio, TV und Internet spielen dabei eine wichtige Rolle als Multiplikator.

Wo beginnt die Kunst und wo hört sie auf?

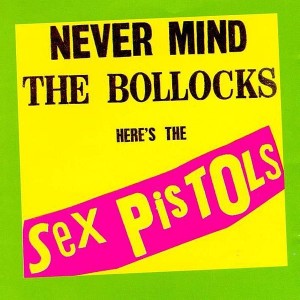

Trash schliesst die Lücke zwischen High und Low, und transformiert kulturelle Codes der Subkulturen und sozialen Eliten zu massentauglichen Alltagserfahrungen. Die Genres Jazz und Punk haben mit dem Begriff trash, (englisch für Müll) gemein, dass man sie offensiv umgedeutet hat. Unweigerlich fühlt man sich an Goethes Diktum zum munteren „Auslegen“ von Texten erinnert. Trash wird dabei auf unterschiedliche kulturelle Phänomene der Gegenwart angewendet. Der online-Duden definiert Trash als eine „Richtung in Musik, Literatur und Film, für die bewusst banal oder primitiv wirkende Inhalte und eine billige Machart typisch sind“. Ähnlich ist die Erklärung in Wahrigs Wörterbuch, wo Trash als „minderwertige Ware, Massenprodukt, minderwertige, seichte Unterhaltung, Literatur oder Kunst“ sowie als „Stilrichtung der Popmusik beschrieben wird. Übernommen ist der Begriff, der eine abwertende Bedeutung hatte, aus dem Englischen und bezeichnet dort Abfall, Müll, Unrat, Plunder.

Trash_Lit ist ein Begriff, mit dem angeblich unmoralische oder verderbte Literatur angeprangert wird.

Zur Zeit des den Begriff prägenden Gesetzes zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften der Weimarer Republik von 1926 ging es vor allem gegen Romane oder Druckwerke mit deutlich sinnlichem Inhalt. Die Definition von „Schund“ hat sich seitdem verändert, der Begriff hält sich aber weiterhin. Heute werden umgangssprachlich Bücher von literarisch minderer Qualität (oder solche, die dafür gehalten werden), als „Schund“ bezeichnet, meist Comics oder Romane, die dem Bereich der Trivialliteratur zugerechnet werden. Für vergleichbare Produkte im Film- und Musiksektor hat sich dagegen der Anglizismus Trash eingebürgert.

Was im deutschen Trash genannt wird, würde im Englischen korrekt als Pulp übersetzt. Pulp Fiction heißt somit Schundliteratur und findet sich beispielsweise in sogannnten Gossenheften. Aber auch ehemals zum Schund gerechnete Romane werden manchmal erst nach Jahrzehnten rehabilitiert, wie es zum Beispiel bei den wegen Obszönität indizierten Werken des englischen Autors D. H. Lawrence der Fall war.

Vorbehalte gegen vermeintlich minderwertige Literatur sind so alt wie diese, aber erst ab dem 18. Jahrhundert bekam die Auseinandersetzung eine neue Qualität als gesellschaftliches Problem. In den Fokus rückte zunächst die Lesesucht von Bediensteten, Frauen und Arbeitern. Dabei war der deutsche Sprachraum einer der wenigen, in denen Schundliteratur nicht nur als anstößig, sondern als Angriff auf die gesamte Wertordnung wahrgenommen wurde. Maßgebend wurde das Buch von Ernst Schultze: Die Schundliteratur. Ihr Vordringen, ihre Folgen, ihre Bekämpfung aus dem Jahr 1909.

Im Ersten Weltkrieg wurde im Deutschen Reich ab 1916 von einigen Stellvertretenden Generalkommandos des Armeekorpses als Inhaber der vollziehenden Gewalt der Vertrieb von Schundliteratur massiv eingeschränkt. Eine eigene Gattung bildete dabei die so genannte Kriegsschundliteratur, worunter Serien oder Einzelwerke der Genres des Abenteuer-, Liebes- oder des so genannten Verbrecherromans verstanden wurden, bei denen durch den Titel der Eindruck von patriotischer Literatur hervorgerufen werden sollte. Die Bekämpfung der Kriegsschundliteratur wurde vor allem vom Dürerbund und den Prüfungsstellen für Jugendliteratur betrieben. Besonders bekannt wurde der Erlass des Oberkommandos in den Marken, Berlin vom 22. März 1916, in dem 135 Heftromanserien namentlich aufgeführt wurden, so auch Der Luftpirat und sein lenkbares Luftschiff.

In der Weimarer Republik erschien der Schund vielen als Folge der Demokratisierung und wurde oft als Argument für den Ruf nach einer stärkeren Obrigkeit benutzt. Am 18. Dezember 1926 wurde das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften erlassen. Diese Phase des Schundkampfes wurde in der Zeit des Nationalsozialismus von der rigorosen Zensur der Reichsschrifttumskammer abgelöst.

Ein Artikel von Sterling North leitete 1940 in den USA landesweit eine erste Kampagne gegen Comics ein. 1954 veröffentlichte der Psychiater Fredric Wertham sein einflussreiches Buch Seduction of the Innocent, in dem er eine angebliche schädliche Wirkung der Crime- und Horrorcomics auf Kinder und Jugendliche nachzuweisen versuchte.

Bereits kurz nach der Aufhebung der Presselizenzierung durch die Alliierten beantragte die CDU/CSU im Bundestag „angesichts der die deutsche Jugend und die öffentliche Sicherheit bedrohenden Entwicklung gewisser Auswüchse des Zeitschriftenmarktes“ (Bundestag, Wahlperiode 1, Drucksache 103) ein Gesetz nach dem Modell des Schundgesetzes von 1926. Mit der Verabschiedung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften am 9. Juni 1953 und der Einrichtung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften am 19. Mai 1954 fand diese Phase ihren Abschluss.

Darüber hinaus wurden ab 1955 in groß angelegten Umtauschaktionen „Schmöker“ und Comics gegen „gute“ Bücher oder Hefte getauscht. Die „schlechten“ Hefte wurden verbrannt oder vergraben. Gerade Comics wurden nun zum Inbegriff der Schundliteratur. Dabei konnte in Deutschland der Diskurs auch auf eine kulturpessimistische Haltung zurückgreifen, die streng zwischen der ernsten Kultur und der leichten Welt der Massenmedien unterschied.

In der DDR wurde der Begriff ideologisch für die Auseinandersetzung der Gesellschaftssysteme genutzt und mit folgender Lesart definiert (Lexikon A–Z in zwei Bänden, Leipzig 1958): „Schundliteratur: Literatur, die nach Form und Inhalt wertlos (z. B. verlogen-sentimentale Liebesromane) und, besonders für Jugendliche, moralisch gefährlich ist (z. B. Gangstergeschichten). Die S. wird in den Ländern des Friedenslagers energisch bekämpft und vor allem durch eine wertvolle Jugendliteratur ausgeschaltet, während sie in den kapitalistischen Ländern teilweise in den Dienst der Aufrüstung gestellt wird.“ In den Schulen der DDR wurden jährlich durch die Klassenleiter Belehrungen über das Verbot von sogenannter „Schmutz- und Schundliteratur“ durchgeführt.

Trotz aller Kritik bietet als Schund gebrandmarkte Literatur dem Leser eine eskapistische Alternative. Mit dem A-cappella-Chorwerk „Schundromane lesen“ bekam dieses Genre durch Paul Hindemith zur Zeit des Nationalsozialismus eine ungewöhnliche und anstößige musikalische Ehrung:

Das ist das Schönste: auf der Treppe hocken! Und mit Nat Pinkerton durch London zieh’n …

Scholastiker wie auch Kyniker in den Literaturwissenschaften zählen meist durch die allgemeine Öffentlichkeit gefeierte Werke zeitgenössischer Autoren wie Paulo Coelho oder Dan Brown zur Schundliteratur. Die Trennung zwischen Unterhaltungsliteratur und anspruchsvoller Literatur ist eine typisch deutsche. Im angloamerikanischen Raum wird dem Unterhaltungswert einer Geschichte unabhängig von ihrem künstlerisch-literarischen Anspruch ein wesentlich höherer Stellenwert zugemessen.

Nackt kam die Fremde und Atlanta Nights sind zwei Schundromane von zwei Autorenkollektiven, die zeigen wollten, dass sich auch der größte Schund verkauft, beziehungsweise verlegt wird. Die Autorenkollektive schrieben absichtlich Romane ohne jegliche literarische Qualitäten. I, Libertine ist ebenfalls ein absichtlich schlecht geschriebener Schundroman, der gestartet wurde, um die Erstellung von Bestsellerlisten zu kritisieren.

Mondo Trasho

John Waters

Trashfilm ist ein Begriff, der für Filme qualitativ schlechter Machart mit geringem Budget verwendet wird. Trashfilme erfahren in den Medien meist negative Kritik und finden ihr Publikum unter einer auf diese Filme spezialisierten Gruppe. Merkmale, die einen Film als Trashfilm einstufen lassen, sind etwa sehr schlechte Schauspielerei, karge und unecht wirkende Ausstattung, billige Spezialeffekte, bei denen der wahre Verursacher der Simulation zu erkennen ist, sowie unlogische Handlungsstränge mit platten Dialogen. Es gibt auch Filme, die diese Merkmale absichtlich als Stilmittel benutzen.

Während Trashfilme auch von Personen gesehen werden, die einen qualitativ mit einer Mainstreamproduktion gleichzusetzenden Film erwarten, findet das Genre vor allem großen Anklang bei einer Zuschauergruppe, die Trashfilme aus einer ironischen Distanz betrachten und sich über den Dilettantismus amüsieren. In dieser Szene können gewisse Filme großen Kultstatus erreichen. Gefragt sind vor allem Trashfilme aus den 1970ern und 1980ern.

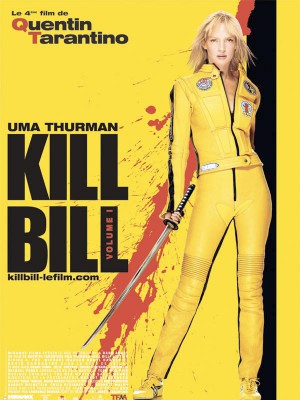

Bemerkenswert sind die radikalfeministischen Ermächtigungsfantasien im Rape-Revenge, die sich vor dem Hintergrund eines Weltentwurfs hierarchischer Geschlechterverhältnisse entfalten. Zu nennen wären Death and the Maiden, Hard Candy oder der Klassiker Lady Snowblood, aus dem Tarantino sich für Kill Bill bediente. Der psychischen und physischen Zerstörung der weiblichen Opfer folgt in den Rape-Revenge-Filmen die Auferstehung als Zwitterwesen, das sich beliebig zwischen den Geschlechtern bewegt, um seine Rache zu vollziehen. Die Transformation des weiblichen Opfers zur Täterin wird in den Genre-Filmen durch eine Steigerung und Ausweitung der geschlechtlichen Uneindeutigkeit der Protagonistinnen inszeniert, welche die Protagonistinnen maskulinisiert und feminisiert/erotisiert. Somit verkörpern sie eine geschlechtliche Undifferenziertheit, der gegenüber sich Täter wie Zuschauer nicht positionieren können. Die Rache des Opfers bestehe darin, daß es dem Täter seine eindeutig männliche, privilegierte Identität nimmt und den Geschlechtsunterschied nivelliert.

Trashfilm in seiner kultivierten Form

Eine wichtige Säule des Trash-Films in seiner kultivierten Form ist der bewusste Einsatz schlechter Stilelemente, um sich deren komischer Momente zu bedienen. Diese entstehen beim Sehen misslungener Szenen und beruhen auf einer Art natürlicher „Schadenfreude“. Beispiele schlechter Stilelemente sind eine verwackelte Kamera, schlechter Ton, schlechte Kostüme, unpassende Drehorte, ungenügende Requisiten und so weiter. Dem Fan des Trashfilms ist dabei auf einer Meta-Ebene sehr wohl bewusst, dass die Laienhaftigkeit intendiert wurde und nicht allein durch fehlendes Talent entstanden ist.

Eine zweite wichtige Säule des kultivierten Trashfilms ist die Abgrenzung gegenüber der Kommerzialisierung und technischen Perfektion großer Hollywood-Produktionen, die mit enormem Aufwand in den meisten Fällen triviale Geschichten erzählen. Trashfilme bieten damit eine ideale Plattform für alle Formen der Parodie.

Eine dritte Säule ist die Subversivität. Das bewusste Übergehen von gesellschaftlichen und filmischen Regeln in Trashfilmen ist eine wirkungsvolle Form des Protests. Nicht selten werden daher Trashelemente zum Transport von Gesellschaftskritik genutzt.

Die Formensprache des Trashfilms lässt sich dabei auf alle Genres des herkömmlichen Films anwenden. Insofern ist eine mannigfache Zahl an Untergenres des Trashfilms zu verzeichnen. Beliebte Untergenres sind Monsterfilme, Splatterfilme, Historienfilme oder Werbeclips. Denkbar sind aber auch Realisierungen im Umfeld von Sportberichterstattungen, Politiksendungen oder Begräbnisfernsehen.

Als ein früher Pionier des Trashfilms gilt allgemein der amerikanische Regisseur Ed Wood, der in den 1950er Jahren unter anderem aufgrund seiner schlechten Filme postum in dem Buch Golden Turkey Award als „schlechtester Regisseur aller Zeiten“ gewählt wurde.[1] Allerdings handelt es sich bei Ed Wood um einen typischen Vertreter unfreiwillig schlechter Produktionen, der sein Leben lang von der Qualität seiner Werke überzeugt war. Weitere Beispiele für unfreiwillig schlechte Produktionen sind James Camerons Piranha 2 – Fliegende Killer, Tommy Wiseaus The Room, oder aus der jüngsten Vergangenheit Ulli Lommels Daniel – Der Zauberer.

Mittlerweile sind auch trashige Musikvideos zu verzeichnen, manchmal bringen sie erst den Durchbruch in den Musik-Charts (z. B. Grup Tekkans Wo Bist du, mein Sonnenlicht?).

Auch kommerzielle Filme bedienen sich mitunter Stilmitteln des Trashfilms. In den 1960er Jahren zum Beispiel wurden in der deutschen TV-Serie Raumschiff Orion offensichtlich Alltagsgegenstände wie Bügeleisen und Bad-Armaturen als Raumschiff-Requisiten eingesetzt. In den 1970er Jahren verwendete die englische Komikertruppe Monty Python Trashelemente in ihren Filmen, die ihren schrägen Humor verstärkten, in den USA galt Bill Rebane mit seinen Horrorfilmen wie Rückkehr der Riesenspinnen als „Meister des Trashfilms“. In Deutschland konnte Helge Schneider in den 1990er-Jahren mit seinen als Trashfilm erscheinenden Produktionen große Kassenschlager landen (Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem, 1993 und 00 Schneider – Jagd auf Nihil Baxter, 1994). Auch der US-amerikanische Filmemacher Quentin Tarantino bedient sich bei seinen großen Hollywood-Blockbustern (Inglourious Basterds, 2009, Django Unchained, 2012) noch regelmäßig der für ihn prägenden Stilelemente des Trashfilms. Comichafte Gewaltdarstellungen fließen dabei gleichermaßen in sein Werk ein wie Elemente des Kunstkinos.

Ende der 1960er Jahre verwendeten zuerst amerikanische B-Filmautoren Trashelemente, um gesellschaftskritische Botschaften zu vermitteln. Pink Flamingos von John Waters (1972) setzte sich ironisch über praktisch alle damals geltenden Konventionen des guten Geschmacks hinweg, auch mit dem von Waters formulierten Ziel, Abweichlern und Ausgestoßenen vermehrt Gesellschaftsfähigkeit zu verleihen. Christoph Schlingensief sind mit seinen Filmen Das deutsche Kettensägenmassaker (1990) und United Trash – Die Spalte (1996) vielbeachtete Trashproduktionen gelungen, die in frecher und geschmackloser Weise zu deren Zeit wichtige politische Themen treffend parodierten und damit seine Rolle als ernstzunehmender Politprovokateur der deutschen Film- und Theaterwelt begründeten.

Merkmale

Der Trashfilm als unfreiwillig schlechte Produktion beruht im Wesentlichen auf drei Voraussetzungen:

- Fehlende finanzielle Mittel.

- Fehlendes Talent.

- Die Intention der Schaffenden, einen „guten“ Film zu machen.

Letzteres ist jedoch keine absolute Notwendigkeit; häufig entstehen Trashfilme dadurch, dass die Qualität ihres Werks den Verantwortlichen schlichtweg gleichgültig ist. Diese Haltung lässt sich beispielsweise bei zahlreichen Direct-to-Video-Produktionen erkennen.

Beim Trashfilm in seiner kultivierten Form wird aus dieser Not eine Tugend gemacht:

- Das Fehlen von finanziellen Mitteln wird zum Prinzip erhoben.

- Das Fehlen von Talent wird großzügig ignoriert.

- Die Intention der Schaffenden ist es, Trash zu produzieren.

Damit erreicht der Trashfilm unter Umständen ein Verhältnis von Gewinn zu Kosten, das weit über dem des kommerziellen Films liegen kann. Im Englischen entstand die Redewendung: „No-Cost Production is better than Low-Cost Production.“

Mit Hilfe dieser kategorischen Kostenreduktion wird eine radikale Demokratisierung der Filmproduktion versucht. Jeder kann einen Trashfilm drehen. Durch seine Schäbigkeit sperrt sich der Trashfilm gegen politische Instrumentalisierung und entzieht sich jeglicher Deutungshoheit. Der Trashfilm verfolgt damit ein ähnliches Anliegen wie der Independentfilm.

Zu erwähnen ist Lloyd Kaufman, der zusammen mit Michael Herz 1967 Troma ins Leben rief und auch immer wieder in Filmen auftaucht (zuletzt bei Slither – Voll auf den Schleim gegangen). Als weiterer Trashregisseur wird des Öfteren Roger Corman genannt, der vor allem in den 1960er/1970er Jahren eine Menge kostengünstiger Filme produziert hatte und teilweise selbst Regie führte. Er hat über die Jahre aber auch einige gehaltvollere Filme gedreht.

Unterschichten-TV

In der medialen und öffentlichen Diskussion um den Qualitätsverlust von Inhalten privater aber auch öffentlich-rechtlicher Fernsehsender wird der Begriff Trash-TV verwendet. Insbesondere Scripted Reality-Formate und Reality-TV (u. a. Big Brother oder Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!), in denen nach Meinung der Kritiker Voyeurismus und Zurschaustellung von Ekel stattfinden, werden von Politikern, Kirchen, Landesmedienanstalten aber auch der Werbeindustrie beanstandet[ (vgl. auch Affektfernsehen, Unterschichtfernsehen).

Dissonante Vertonung von Wirklichkeit

Neben dem Garage-Rock von Beatles-Coverbands in Großbritannien zu Beginn der 1960er Jahre sind die ersten Ansätze von Trash in der Musik über Andy Warhol und The Velvet Underground in New York zu finden. Als Initialzündung erschien 1963 Richard Berrys Louie von den Kingsmen. Eines der bekanntesten Trashstücke der sechziger Jahre ist die 1966 erschienene Version der Troggs von Wild Thing (Original von Chip Taylor): The Troggs – Wild Thing bei YouTube

Während beim Punk auch professionelle Studioproduktionen eine Rolle spielen, nehmen Trashbands alle Instrumente üblicherweise über Mikrofone ab, um ihren je spezifischen Sound besser zu kontrollieren, die Aufnahmen klingen entsprechend rougher und direkter. Bei vielen Produktionen fehlt in der Folge auch ein Masterhall, der die Textur lückenlos und homogen erscheinen lässt. Teure Klänge und Instrumente werden durch Billiginstrumente, zum Beispiel Rhythmusboxen oder Casiokeyboards ersetzt, der oft tatsächlich auch vorhandene Mangel an finanziellen Mitteln wird affirmativ zur Grundlage der Produktionen und zu einem fast genreprägenden Stilmittel in den unterschiedlichsten Strömungen der Populären Musik erhoben. Oft werden die Aufnahmebedingungen thematisiert, indem anfallende Geräusche aus der Kulisse dokumentiert, zum Teil freigestellt und ungestylt in den Vordergrund gestellt werden, eine Grundhaltung des Ungefähren wird gewöhnlich mit einer Slacker- oder Junkie-Ästhetik verbunden und souverän und in engem Rahmen elaboriert, ohne dabei ausgeklügelt oder etwa manieriert zu wirken. musikalische Ornamente gibt es wenige, wohl aber Bezüge und Anspielungen auf Ornamente, Gimmicks spielen dabei auch eine Rolle. Mängel bei Produktionen werden als unerheblich entgegen der eigentlich authentischen Gestalt des Trash, der Grundidee eines Songs oder Stücks in einer bestimmten Tradition, eingeschätzt und finden oft unbearbeitet Eingang in die Produktion. Trash enthält auch oft ein humoristisches oder/und ein dominantes Laid-Back-Element, das entweder den Anfängergeist oder die entspannte Grundhaltung zum Beispiel der Drummer (vgl. The Slits) zum Ausdruck bringt. Exaktheit ist ausdrücklich nicht gefragt, ebensowenig wie Perfektionismus. Der Souveränität beim Spiel ist ein weitaus höherer Stellenwert zugeordnet als der Virtuosität, das berührt jedoch nicht die Kenntnis von den Ursprüngen. Jean-Luc Godards Stellungnahme, man müsse Filme mit den Möglichkeiten machen, die man habe, findet sich ebenso wieder. Eine der ersten Trashbands: The Trashmen – Surfin Bird (1963), inklusive Unsinnssilben.

Die Grenzen des „guten Geschmacks“ werden beim Trash gerne affirmativ überschritten und mit Kriterien von Kunst, Literatur und Musik der Beatgeneration kombiniert. Low-Budget ist in diesem Bereich eine Auszeichnung, die von Beginn an bereits auch chartsorientiert und seit Existenz der Spartencharts auch öffentlichkeitswirksam ist. Viele Bands und Acts definieren sich durch den auch für Punk und den frühen Rock’n’Roll typischen Vitalismus.

Eine historische Umwertung von aufwändigen Studioproduktionen zu Trash, wie zum Beispiel beim Trash-Pop, kann erfolgen, wenn der Aufnahmestandard früher oder später überholt klingt oder die Musik eine Zeit mehr oder weniger immanent repräsentiert (zum Beispiel: Jean Michel Jarres Oxygène oder Saturday Night Fever). Was Trash-Pop ist, wird ausschließlich über die zeitliche Distanz geregelt, jedes Stück aus jedem Genre oder Subgenre kommt für eine Umwertung in das perspektivische und konstruiert-retrospektive Genre infrage, es muss also kein einziger Ton erklingen.[9] Anhand der zeitlichen Distanz notiert hier am ehesten der Progress, der seit dem Originalphänomen zu Buche schlägt, die Differenz als historische Erfahrung. Besonders die Avantgarde entwirft oft trashig pionierhafte Ideen des Musikmachens, die in der Folge professionalisiert und ausgearbeitet werden. Folge ist, dass zum Beispiel im Punkumfeld viele Punk-Avantgarde-Bands intuitiv dem Post-Punk zugeordnet werden.

Beim Elektrotrash werden elektronische Instrumente und Samples ebenso rough verarbeitet und oft betont plakativ eingebracht, die Sounds der verwendeten Drummaschinen sind oft unversteckt mit nur wenigen Grundeffekten versehen, die ihrerseits nach Trash-Standards der hörbaren Exposition einfacher und halb oder ganz undesignter Elemente ausgesucht werden. Oft sind Einflüsse aus dem Hip-Hop (zum Beispiel Public Enemy) vorhanden, die Sounds werden gerne in Garagenmanier verzerrt. Auch das für Garagenbands typische Laid Back ist des öfteren zu finden. So offen die wenigen Kriterien sich präsentieren, so vielfältig sind die Musiken, die sich in diesem Bereich als Electro Trash bezeichnen lassen. Hauptbezugspunkte sind Hardcore-Techno, Acid, Breakcore, Hip-Hop, Dubstep oder Popmusik.

Abgrenzung zu anderen Techniken und Genres

Besonders in Internetzeiten der Verfügbarkeit eines Mehr an Information als man bewältigen kann, ist eine deutliche Trennlinie zwischen Trash und Amateurmusik, zum Beispiel Amateurrock zu ziehen. Gegenüber dem Punk verfügt Trash über losere Texturen, die in der angenommenen Summe eine Akzentuierung des Frequenzbereiches zwischen 3 und 6 kHz erfahren (im Gegensatz zum tendenziell wärmeren und kompakteren Punk).[10] Vom Indie-Rock setzt der Trash sich durch eine deutlichere und fundamentalistischere Orientierung an Rock’n’Roll-Regeln ab, Indierock ist formal und vom Sound her oft vielfältiger. Alternative ist gewöhnlich sauberer und voller gemischt. Hauptsächlich der Trashfaktor hebt Glenn Danzig und Motörhead aus dem Heavy- in den Kultbereich. Diese Art der selten vorzufindenen Kombination von Heavy Metal und Trash ist nicht zu verwechseln mit Thrash Metal. Am nahesten ist der Trash dem Lo-Fi, fast alle Low-Fi-Bands lassen sich auch mehr oder weniger als Trash bezeichnen. Der Unterschied zum DIY besteht darin, dass DIY ein Lernparadigma beschreibt, während Trashmusiker sich auf der Grundlage souveräner Repräsentationen der Basics eines Ursprungsgenres bewegen. Homerecording gilt vielfach auch bereits als Trash. Demos werden oft gegenüber den offiziellen Versionen einigermaßen trashig aufgenommen und sind gerade dadurch bei eingefleischten Fans oft beliebt, zum Beispiel Soft Cells Tainted Love oder Curtis Mayfields Super Fly. Auch dem Rockabilly, besonders aber dem Psychobilly, ist der Trash ziemlich nahe, das rigide und elaborierte Formelwerk des Rockabilly und der zwingende Bezug auf den Rock’n’Roll verhindern aber eine allzu deutliche Orientierung am Trash.

Genres

Gitarren-Trash, Sixties-Trash (The Seeds, The Troggs, The Sonics, The Monks), Elektrotrash oder Electro Trash (oft orientiert an Hardcore-Tech), Disco-Trash, Eurotrash (Eurodance, Euro Disco), Trash-Pop (typische Musik zum Beispiel der 1990er Jahre), Trashpunk (frühe Buzzcocks, Swell Maps, Dead Moon), L.A.-Trash, Heavy Trash (GWAR, Poison Idea), Party Trash. Viel Garage-Rock und Proto-Punk, Lo-Fi, Easy Listening (Revival)

Bildende Kunst

Trash hat eine kunsthistorische Bedeutung. Die Klassische Moderne krankt am allzu apollinischen Wesen der Zeit bei gleichzeitigem Werteverfall. Trash ist eine Brücke zwischen Amerika und Europa, zwischen Pop Art und Abstract Expressionism, zwischen Massenkultur und höchstem künstlerischen Streben. In der bildenden Kunst verwenden Künstler Müll und billige Massenprodukte als Ausgangsmaterial für Collagen und Skulpturen. Diesen Arbeiten liegt in der Regel ein gesellschafts-, kapitalismus- oder konsumkritischer Subtext zu Grunde. Zu den ersten, die Abfälle und Materialreste in ihre Bilder integriert haben, zählen Georges Braque, Pablo Picasso oder die Dadaisten. Anfang des 20. Jahrhunderts stellten die Pariser Nouveau Réalistes und die Vertreter der Junk-Art in den USA ihre Arbeiten allein aus Abfall her, mit dem Ziel, den etablierten Kunstmarkt zu provozieren. Die bayrische Performance- und Trash-Art-Künstlerin ADLER A.F., die sich selbst als „Trash-Queen“ bezeichnet, setzte ihre gesellschaftskritischen Trash-Performances medienwirksam um. Markant in Erinnerung ist uns HA Schults Installation Trash People auf dem Domplatz. Die Basis des Kunstverständnisses des frühen 19. Jahrhunderts hat sich nachhaltig verändert. Trash muss man als solches ernst nehmen, damit arbeiten um sich einer Realität zu vergewissern, die sich die gewohnten ‚Bedeutungen‘ fortschreitend entzieht. Trash wird als Metamorphose lesbar, deren Interesse darin besteht, dass er den Schrecken der Unerklärbarkeit jeden Anfangs erzählbar macht. Der von den Mythen bearbeitete, entzogene Grund geht wiederum niemals in der jeweiligen Variante des Mythos’ auf, sodass sich deren Fortschreibung perpetuiert, und sich so an ihm bereits Züge von Emergenz zeigt. Trash ist als selbstreferentielles Zeichen zu verstehen und damit als Form der künstlerischen Erfindung, die eigenen Regeln folgt, eine eigene Form von Ganzheit darstellt und damit eben auch als Ganzheit eine eigene Funktionsgeschichte hat.

Darf Kunst bis zum Wirklichsten vordringen?

Wie KUNO in diesem Schwerpunktmonat Trash deutet, ist diese Rezeption zwangsläufig transhistorisch, transnational und transkulturell. Es geht um die Funktion von Trash im speziellen Kontext der Kulturgeschichte europäischer Irrationalität. Die Künstler und Autoren versuchen Trash als Form der Selbstbehauptung des postmodernen Menschen gegenüber dem Absolutismus der Wirklichkeit zu interpretieren, indem die Entstehung eines Beobachterverhältnisses zwischen ästhetischem Bewußtsein und philologischer Erkenntnis rekonstruiert wird.

***

KUNO hat ein Faible für Trash. Dem Begriff Trash haftet der Hauch der Verruchtheit und des Nonkonformismus an. In Musik, Kunst oder Film gilt Trash als Bewegung, die im Klandestinen stattfindet und an der nur ein exklusiver Kreis nonkonformistischer Aussenseiter partizipiert. Dieser angeschmutzte Realismus entzieht sich der Rezeption in einer öffentlichen Institution. In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen. Der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Daher sei sei Enno Stahls fulminantes Zeitdokument Deutscher Trash ebenso eindrücklich empfohlen wie Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten. Ebenso verwiesen sei auf Trash-Lyrik.