Tom de Toys – das ist der Doyen aller schreibenden Neurotiker: Formfetischist und Dekorateur lyrischer Leerformeln: Das aufgeblasene Nichts.

Ulrich Bergmann

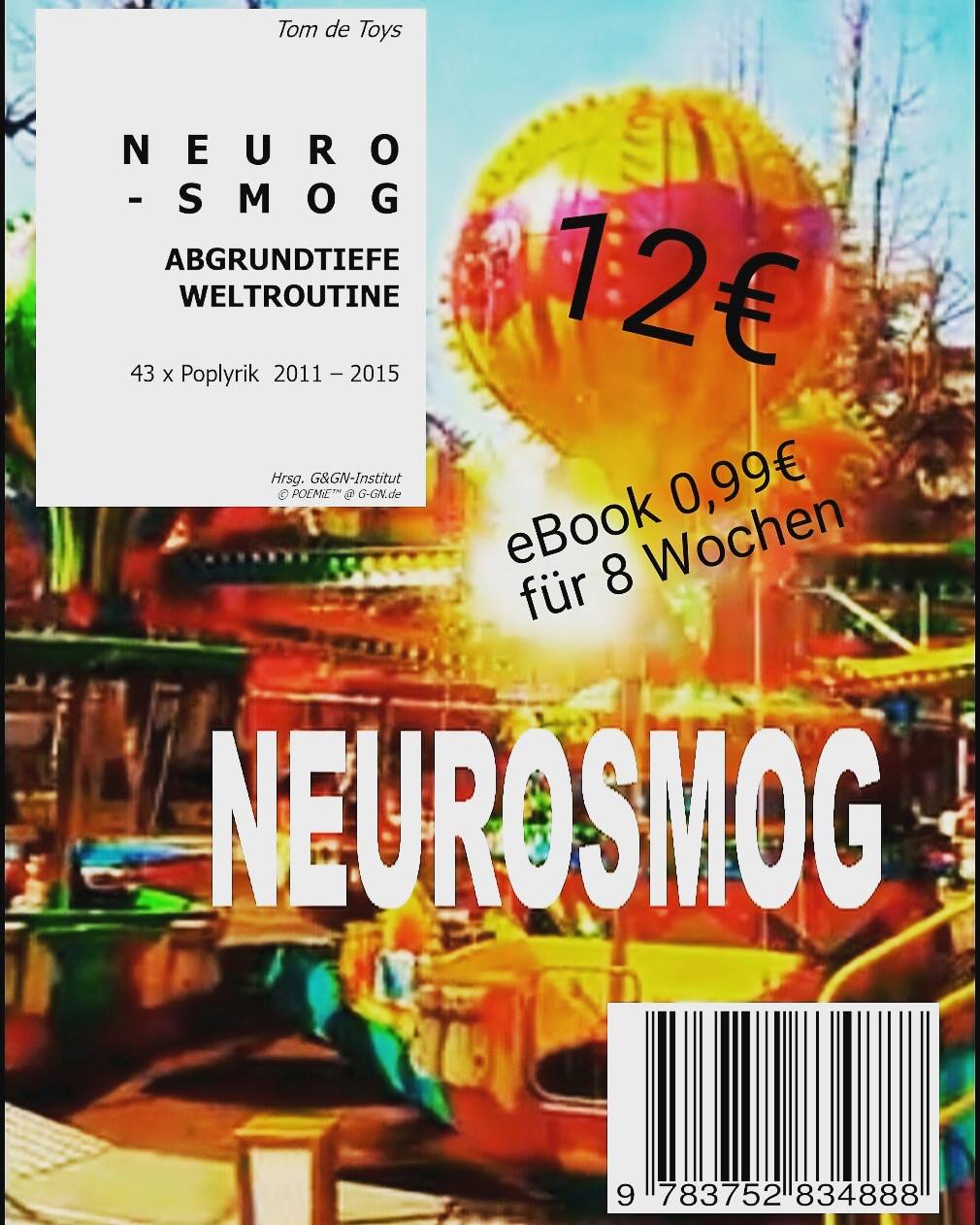

Vorbemerkung der Redaktion: Der folgende Text dient zur Analyse einer Broschüre mit dem Titel NEUROSMOG von Tom de Toys, die in 2018 bei BOD im Selbstverlag erschien. Lassen wir zuerst His Master’s Voice mit einer Leseprobe zu Wort kommen:

Abgang

mit diesem gedicht hier endet mein ganzes werk

es ist das allerletzte gedicht überhaupt

ich habe alles nötige längst gesagt ohne

den zustand der welt beeinflussen zu können

die hoffnung der literatur war ein schöner traum

von der befreiung der menschheit von ihren lügen

aber die poesie hat keine macht über

die zwangsneurosen der alltäglichkeit kein gedicht

hat den stillen wahnsinn beendet kein gedicht

konnte das leid verhindern das völlig unnötige

leid auf diesem planet durch glaubenssysteme und

andere illusionen vielleicht wären billigreime

erfolgreicher gewesen vielleicht auch romane

und alle möglichen reden was kann man

von zeitgenössischer lyrik erwarten was soll man

von literatur überhaupt erwarten ein falsches wort

zur falschen zeit im falschen land und schon

gehörst du zum club der toten dichter die posthum

für ihren mut mit preisen überschüttet werden

***

NEUROSMOG, Abgrundtiefe Weltroutine (43x Poplyrik 2011-2015) von Tom de Toys. BOD 2018

Wo Pop zu verorten ist fragt Georg Seeßlen in Is this the End? Er sieht das Prekariat als „Klasse ohne Klassenbewusstsein, ohne Klassenstolz, ohne Klassenorganisation“, eine Ansammlung von Individuen, die sich über kulturelle Vorlieben definiert – „die Erfüllung der feuchten Träume von Neoliberalen und Rechtspopulisten gleichermassen“.

Es gibt Bücher, bei denen das Seitenumblättern funktioniert, wie das Schälen einer Zwiebel. Erst ganz am Ende, wenn alle Hüllen gefallen sind und man sich durch alle Seiten hindurch gelesen hat, erblickt man ihren nackten Kern.

Was uns der Autor mit dem Titel NEUROSMOG sagen will, weiß man nicht so genau (auch mit gebührendem Abstand nach der Re-Lektüre nicht!), wahrscheinlich meint er damit eine durch Emissionen verursachte Literaturverschmutzung, die insbesondere im Literatur-Betrieb auftritt – aber das ist eine Vermutung, denn der offizielle Literaturbetrieb hat diesen Autor seit 30 Jahren souverän ignoriert. Die Emphase seiner früheren Versuche hat sich – so scheint es – durch die heiße Luft-Schadstoff-Konzentrationen verflüchtigt. Es bleibt für den gebildeten Leser völlig unklar, ob es sich um abgedrehte Esoterik, eine Ethnologie seiner selbst oder eine Satire auf den abgesunkenen Social-Beat handelt. Es die keine Untergangsshow, die dieser „Geniale Dilletant“ hier präsentiert. Das Unfertige, Fehlerhafte, Nichtperfekte, das sich 1981 auch in dem bewußt mit zwei l und einem t falsch geschriebenen Wort „Dilletanten“ ausdrückte, wurde einst zum Ideal erklärt, die bürgerliche Vorstellung, dass Kunst von Können komme, grundsätzlich negiert. Der Begriff der „Genialen Dilletanten“ läßt sich jedoch nicht mehr nachträglich neu verhandeln und auch nicht neu justieren. Seine „Antiprosa“ erzählt von Ereignislosigkeit, sie hat sich seither nicht zu einem Mittel der Reflexion weiterentwickelt, die das Geschehen verdichtet, metaphorisch überhöht und reflektiert – diese sogenannte „Poplyrik“ bildet lediglich ab, es ist Ikebana, oberflächlich im grellsten, kalkuliertesten, plattesten Sinne. Seine unbändige Wortverliebtheit ist in Selbstverliebtheit umgeschlagen. Man wünscht sich beim Lesen, der Bekenner hätte sich lieber selbst etwas ausgedacht, statt das eigene Leben als Steinbruch zu verwenden, aus dessen Material er sein Werk verrichtet.

Lange vorbei die Zeiten, in denen Pop als distinktiver Selbstentwurf taugte!

Diesem Autor ist seit seiner Anthologie mit Trash-Lyrik in 2014 ganz offensichtlich das Joujou abhanden gekommen, er verfügt in seiner so deklarierten „Poplyrik“ erkennbar nicht über die Fähigkeit, klassische Pop-Texte zu schreiben, die vage genug sind, daß jeder sich hineinprojizieren kann. Single-tauglich ist hier bei 43 vergeblichen Versuchen „Antiprosa“ – oft willkürlich zu Zeilen zerbrochen – nahezu nichts, keinen Text möchte man auch nur ansatzweise herausheben, nichts davon hat Hitpotential. Es bleibt bestenfalls ein müder „Beat“, der Jahre hinter der „Asozialen Beatliteratur“ der 1990ger zurück geblieben ist. Seine „Abgrundtiefe Weltroutine“ sind Kleinster-Gemeinsamer-Nenner-Texte, sie sagen überhaupt nichts über Lyrik in 2018 ff. – und sie sagen dem Leser erst recht nichts über den Blick auf Pop – es ist the great etiketten swindle. Man ahnt vage, da wollte einer noch einmal richtig auftrumpfen und alles durchexerzieren, doch das Label „Poplyrik“ ist lediglich ein fader Aufguß und kein Schulterschluss mit seiner Trash-Lyrik. Es spiegeln sich in der glatten Oberfläche dieser Antiprosa nur Banalitäten.

Subtext? Niente!

Die Industrie degradiert Kunst zur Ware, während Pop die Ware zur Kunst erhebt. Subversion ist in der sogenannten „Antiprosa“ eine Behauptung, eine Setzung, die sich nie durch Inhalte auch nur ansatzweise einlöst. Es sind bedingungslos gebrochene Zeilen der Egozentrik, seine aphoristische Versuche schiessen oft meilenweit an dem vorbei, was an Prägnanz und Geschmeidigkeit in diesem Genre sonst möglich ist. Diese „Popper-Lyrics“ sind Gelegenheitsgedichte ohne Anlaß, eine – unbeabsichtigte – Persiflage auf die Selbsterforschungsunternehmungen der Innerlichkeitsliteratur der 1970er Jahre, „psychischer Alltagsmüll und Beziehungsabfall werden hier wie dort recycelt“ (Axel Kutsch), ein eher lascher Versuch Rolf Dieter Brinkmanns Programm einer „neuen Subjektivität“ für das neoliberalisierte 21. Jahrhundert aufwärmen. Toys will des Guten zuviel, er erstickt das Thema „Pop“ im Artifiziellen oder – schlimmer noch – bauscht es zu einer Wichtigkeit auf, die es gar nicht mehr besitzt, ein Budenzauber, der sich als syllabischer Leerlauf herausstellt. Der Rekurs auf eine „wahrhaftige Popliteratur“ war im Jahr 2018 bereits angestaubte Nostalgie.

Der Band NEUROSMOG ist eine Sternstunde der Bedeutungslosigkeit.

Dem Autor ist inhaltliche Inkompetenz, sprachliche Insuffizienz und stilistische Inkonsequenz vorzuwerfen. Diese „Antiprosa“ provoziert nicht, sie überrascht überhaupt nicht mehr, das Konzept de Toys strebt einem absehbaren Ende entgegen, das richtig gelesen sein will. Wie wir anhand des oben angegebenen Gedichttitels erkennen, hat sich dieser Autor ausgeschrieben. Diese „Antiprosa“ ist die Konkursmasse eines rasant scheiternden Umgangs mit lyrischen Formen. Am erfolgreichsten war er damit, unerfolgreich zu sein. Bei aller Sympathie, die KUNO für diesen Autor geäußert hat, für viele einzelne Gedichte bleibt die Zusammenstellung insgesamt blaß, ein schaler Aufguß früherer Texte. Es fehlt seiner Antiprosa zunehmend an belebender Frische, an Dringlichkeit, sei diese nun aus der eigenen Erfahrung oder der abstrahierenden Vorstellung gespeist. Die Routine ist hier nicht länger nur Gefahr geblieben, sondern hat sich über viele Texte gleichsam als Mehltau gelegt. Dieser NEUROSMOG ist das Ergebnis einer konsequenten Selbstvernebelung, das unfreiwillige Selbstporträt des Autors als leicht zu kränkender Mann. Der sich einst so wild gebärdende Performer bleibt – trotz des vor 150 Jahren von Arno Holz erfundenen Mittelachsensatz’s – auf dem Teppich der Konvention. Friede seiner Masche.

Weiterführend zur Theorie des Sozialen →

Eine Theorie des Sozialen lautet, es gebe in der Politik keine Lücken. Immer wo sich eine auftue, werde sie sofort von anderen Akteuren besetzt. Kaum jemand hat die Lückenhaftigkeit des Underground so konzequent erzählt wie Ní Gudix und ihre Kritik an der literarischen Alternative ist berechtigt. Ein Porträt von Ní Gudix findet sich hier. Lesen Sie auch die Erinnerungen an den Bottroper Literaturrocker von Werner Streletz und den Nachruf von Bruno Runzheimer. In einem Kollegengespräch mit Barbara Ester dekonstruiert A.J. Weigoni die Ruhrgebietsromantik. Mit Kersten Flenter und Michael Schönauer gehörte Tom de Toys zum Dreigestirn des deutschen Poetry Slam. Einen Nachruf von Theo Breuer auf den Urvater des Social-Beat finden Sie hier – Sowie selbstverständlich his Masters voice. Und Dr. Stahls kaltgenaue Analyse. – 1989 erscheint Helge Schneiders allererste Schallplatte Seine größten Erfolge. Produziert von Helge Schneider und Tom Täger im Tonstudio/Ruhr. Constanze Schmidt beschreibt den Weg von Proust zu Pulp. Ebenso eindrücklich empfohlen sei Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten. – Die KUNO-Redaktion bat A.J. Weigoni um einen Text mit Bezug auf die Mainzer Minpressenmesse (MMPM) und er kramte eine Realsatire aus dem Jahr 1993 heraus, die er für den Mainzer Verleger Jens Neumann geschrieben hat.