Nicht normal

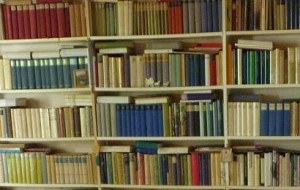

An einem luftigen Morgen fragt Kraus, aus wie vielen Büchern etwa die von mir so genannte ›Installation‹ mittlerweile bestehe. Gut zehntausend, antworte ich nach kurzem Überlegen und wundre mich im selben Augenblick, daß ich in der vergangen Nacht wieder bis weit nach Mitternacht gelesen habe und dennoch heute morgen schon kurz nach sieben aufgestanden bin, um gleich wieder zu lesen, obwohl die Augen immer noch schmerzen. »Das ist nicht normal«, würde Tommy, Held des komischen Filmspektakels Voll normaal, mit nachdenklicher Miene und geschürzten Lippen meinen, und er hätte total recht. Die Welt der Kunst und der Phantasie ist die wahre, the rest is a nightmare, schreibt Arno Schmidt, und ich habe des öfteren schon versucht, Menschen klarzumachen (warum glaubt mir das eigentlich keiner?), daß ich mich in erster Linie um eines kurzen Moments bloß der Mühsal des Lesens unterwerfe – und das ist schon immer so: Es ist der Augenblick, in dem das Buch seinen Platz innerhalb der Installation findet, die sich übers ganze Haus mit Schwerpunkt Lyrikkabinett und Prosazimmer erstreckt. Gerhard Jaschkes Bonmot Die Weltbude ist nicht nur ein Ort, sondern eine Lebensart paragrammiere ich zu: Die Installation ist nicht bloß ein Wort, sondern eine Lesensart.

An einem luftigen Morgen fragt Kraus, aus wie vielen Büchern etwa die von mir so genannte ›Installation‹ mittlerweile bestehe. Gut zehntausend, antworte ich nach kurzem Überlegen und wundre mich im selben Augenblick, daß ich in der vergangen Nacht wieder bis weit nach Mitternacht gelesen habe und dennoch heute morgen schon kurz nach sieben aufgestanden bin, um gleich wieder zu lesen, obwohl die Augen immer noch schmerzen. »Das ist nicht normal«, würde Tommy, Held des komischen Filmspektakels Voll normaal, mit nachdenklicher Miene und geschürzten Lippen meinen, und er hätte total recht. Die Welt der Kunst und der Phantasie ist die wahre, the rest is a nightmare, schreibt Arno Schmidt, und ich habe des öfteren schon versucht, Menschen klarzumachen (warum glaubt mir das eigentlich keiner?), daß ich mich in erster Linie um eines kurzen Moments bloß der Mühsal des Lesens unterwerfe – und das ist schon immer so: Es ist der Augenblick, in dem das Buch seinen Platz innerhalb der Installation findet, die sich übers ganze Haus mit Schwerpunkt Lyrikkabinett und Prosazimmer erstreckt. Gerhard Jaschkes Bonmot Die Weltbude ist nicht nur ein Ort, sondern eine Lebensart paragrammiere ich zu: Die Installation ist nicht bloß ein Wort, sondern eine Lesensart.

Retoure

So werden die Räume, naturgemäß, von Woche zu Woche enger.Wohlweislich fragt Christa Wißkirchen, bevor sie das Buch Retoure schickt, am Tag zuvor per E-Mail an, ob ich wohl noch einen Zentimeter Platz habe für ein Buch, das 2009 von Christina Yaghmaei und ihr im Kunstanstifter Verlag erschienen sei und mich vielleicht interessieren könnte. Ich gehe mit dem Zollstock an die betreffende Stelle, messe aus und jubiliere: Ja, es wird noch einmal gutgehn. Ich vergesse die Anfrage im Verlauf des Tages, der geprägt ist vom sich mehr und mehr verbreitenden Duft eines riesigen Sonnenblumenkopfs, den die befreundete holländische Nachbarin Sofie vorbeibringt, der Arbeit an Gedicht und Essay sowie der Lektüre von Alan Judd und Marlene Streeruwitz, deren Buch Lisas Liebe ich in der vergangenen Nacht um 1:37 Uhr aus der Hand lege, als die Buchstaben vor meinen Augen zu verschwimmen beginnen (während draußen ein Gewitter blitzt und tobt), um es heute morgen früh um sieben, eingedenk Max Beckmanns Diktum, das Leben sei nur eine Szene im Theater der Unendlichkeit, wieder in die Hand zu nehmen.

Nicht wahr

Ich unterbreche das Lesen am gestrigen Spätnachmittag, als mir während der Lektüre von Alan Judds The Kaiser’s Last Kiss unvermittelt klar wird, daß bei der angloamerikanischen Literatur zwischen den Buchstaben J und K nicht mal mehr ein Zentimeter Platz mehr ist und ich also dessen beraubt werde, was mir gleichsam sakrales Ritual ist. NEIN. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich rase ins Prosazimmer, sehe mich um, greife blindlings nach Guillaume Apollinaires Die Quais und die Bibliotheken und lese: »Vom Herumlaufen in fremden Städten wurde ich oft furchtbar müde«, sagte er, »und um mich auszuruhen, um mich zu Hause zu fühlen, ging ich in eine Bibliothek.« Und ich erkenne, daß ich durch eine große und aus verschiedenen Gründen sinnvolle Umstellaktion (die rund drei Stunden in Anspruch nimmt) ein letztes Mal Platz für kommende Bücher schaffen kann – und zwar nicht nur im Bereich der englischen und amerikanischen, sondern auch der deutschsprachigen Literatur, wo die Bücher Friederike Mayröckers nun auch ihre mit Linolschnitt von Karl-Friedrich Hacker, Kaltnadelradierung von Vroni Schwegler und Aquarell von Marion Steinfellner bereicherte Nische ›gewonnen‹ haben. Wow. Als Mrs Columbo abends nach Hause kommt, zeigte ich ihr, beseelt von meinem Tun, das Ergebnis. Sie lächelt und greift sich Herta Müllers Niederungen aus dem Regal.

Kiesel und Kastanien

Nun muß ich, bevor ich diese ohnehin bereits viel zu sehr aufgeblähte Beschreibung eines Phänomens, das doch ausschließlich für mich allein von Interesse ist (obwohl auch Bensch sich gern hier aufhält), endlich zu Ende geht, noch einmal betonen, daß ich diese beiden mit Büchern gefüllten gegenüberliegenden Räume nicht als Bibliothek sehe, sondern als Installation, in der Buch, Bild und Ton (in diesem Augenblick sind es die Klänge von Schuberts fünfter Sinfonie, die durch den Raum hallen) grundsätzlich gleichARTige Rollen spielen, ganz zu schweigen von den Kieseln und Kastanien, die an verschiedenen Stellen, und zwar keineswegs als Lückenbüßer, zu entdecken sind. Das Blau ist das Gelb des Rots. Lese ich bei Pierre Garnier. Jedenfalls: Nach der Umgestaltung bleibt eine kleine Stelle frei (der eben noch ausgemessene Zentimeter ist längst der Metamorphose der Installation zum Opfer gefallen), an die ich ein schönes Buch zu legen wünsche, eine Stelle, an der die Installation noch nicht vollkommen, dem entspricht wie ich sie mir vorstelle. Und dort liegt nun, voilà, das bildschöne, farbenprächtige, formenreiche, wortstarke Buch Retoure von Christina Yaghmaei und Christa Wißkirchen, ein Bilder- und Lesebuch mit keramischen Bildplatten von Christina Yaghmaei und Texte von Christa Wißkirchen, das 59 Seiten umfaßt und 2009 im Kunstanstifter Verlag in Mannheim erschienen ist und das ich mit Freude gelesen und mit Lust betrachtet habe.

***

Zuletzt erschienen:

Scherben saufen. Gedichte von Theo Breuer. Lyrikreihe Bd. 129. Pop-Verlag 2019

Zischender Zustand . Mayröcker Time von Theo Breuer. Reihe Lesezeichen Band 1 – POP VERLAG, 2017

Weiterführend →

Einen Essay über das Tun von Theo Breuer lesen Sie hier.