Oder: Buchstaben springen mich an

In einem alten Buche stieß ich auf ein Wort, Das traf mich wie ein Schlag und brennt durch meine Tage fort. Ernst StadlerIch stehe vor der Mikrowelle und heize einem lauwarmen Milchkaffee ein, den mir meine Frau Claudia von unterwegs mitgebracht hat. Die grüne Leuchtanzeige zählt die Sekunden herunter. Mein Blick schweift über die Raufaser und bleibt an einer elf Jahre alten Kinofilm-Reklame hängen, die an der in Vergessenheit geratenen Pinnwand befestigt ist. Einige Buchstaben springen mich an, und ich lese »Kraus Störtebäckchen« (statt »Klaus«). Dann muss ich schmunzeln … – so kann es gehen, wenn man zuvor Gedichte in Theo Breuers Das gewonnene Alphabet gelesen hat.

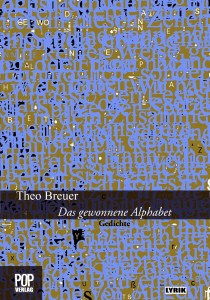

Denn Kraus gehört neben Bensch und Peer Quer, den Palmströms in der Lyrik Breuers, zu den Alter Egos, mit denen sich der Dichter in seinen Texten immer wieder auseinandersetzt. Sie blicken ganz eigen in die Welt und mischen sich beharrlich in die Schreib- und Lesearbeit ein, wenn sie die Westentaschen-Goldwaage auspacken und mit Kommentaren, Fragen und Einwänden nicht an sich halten können. Dass es durchaus von Vorteil sein kann, wenn einem beim Schreiben jemand kritisch über die Schulter schaut, bisweilen gar die Schreibhand führt, ist in Breuers aktuellem Gedichtbuch zu entdecken, das im Oktober 2012 im Pop Verlag in Ludwigsburg erschienen ist. Breuer, der auch viel und gern über Gedichte schreibt, statt selber welche zu verfassen, legt mit Das gewonnene Alphabet ein fulminantes Gedichtbuch vor, mit dem er den vorläufigen Höhepunkt seines lyrischen Schaffens erreicht. Die Titelgebung, Ergebnis einer ausgiebigen Telefonkonferenz zwischen Axel Kutsch, Bensch, Kraus und Theo Breuer (wie man im abschließenden Essay lesen kann), ist kongenialer Ausdruck von Breuers (An-)Trieb, das Universum der Buchstaben lesend zu erforschen, um seine Entdeckungen anschließend mit hohem Wiedererkennungswert schreibend zu verarbeiten.

Körper zu fassen

Literatur könne, so Ernst Jandl, nur vor dem Hintergrund und auf der Basis aller bisherigen Literatur entstehen. Ein Weniges ein wenig anders gemacht zu haben, kleine Verschiebungen, seien alles, was man in der Moderne noch schreibend erreichen könne. Breuer, stellt man bei der Lektüre seines neuen Buches fest, gelingen auch große Verschiebungen. Er hat die Konsequenz, mit jedem neuen Gedicht das Unerhörte zu wagen und schöpft dabei aus einem Ideen- und Kenntnisreichtum, der beeindruckt, ohne sich wichtig zu machen. Breuers Gedichte, gereimt, versteckt gereimt oder reimlos, changieren von skurril über unangestrengt und humorvoll bis sinnlich, sperrig, bedrückend, sarkastisch oder verstörend. Jede Verszeile, jedes Wort ist bis in den Leerraum zwischen den Buchstaben durchdacht. Immer spürt man, dass nichts in dieser Lyrik willkürlich, nebensächlich, zufällig oder austauschbar ist. Alles folgt einem Plan.

Literatur könne, so Ernst Jandl, nur vor dem Hintergrund und auf der Basis aller bisherigen Literatur entstehen. Ein Weniges ein wenig anders gemacht zu haben, kleine Verschiebungen, seien alles, was man in der Moderne noch schreibend erreichen könne. Breuer, stellt man bei der Lektüre seines neuen Buches fest, gelingen auch große Verschiebungen. Er hat die Konsequenz, mit jedem neuen Gedicht das Unerhörte zu wagen und schöpft dabei aus einem Ideen- und Kenntnisreichtum, der beeindruckt, ohne sich wichtig zu machen. Breuers Gedichte, gereimt, versteckt gereimt oder reimlos, changieren von skurril über unangestrengt und humorvoll bis sinnlich, sperrig, bedrückend, sarkastisch oder verstörend. Jede Verszeile, jedes Wort ist bis in den Leerraum zwischen den Buchstaben durchdacht. Immer spürt man, dass nichts in dieser Lyrik willkürlich, nebensächlich, zufällig oder austauschbar ist. Alles folgt einem Plan.

Oft entziehen sich Breuers Gedichte der allzu raschen Einordnung durch die Gedankenwelt des Lesers. Nichts für Menschen, die, wie es George formulierte, das Gelesene verstehen wollen und dabei mit den Händen hinter den Spiegel greifen, im Glauben, dort sei ein Körper zu fassen. Eine Fundgrube aber für alle diejenigen, die wissen, dass Sprache mit weitaus mehr aufgeladen ist als der Aufgabe, Information zu transportieren, um Verständigung und Verständnis zu erzielen.

Theo Breuer ist ein Literaturbesessener, der sich mit den Ergebnissen der eigenen Schreibarbeit nie zufrieden gibt. Finale Fassungen sind immer nur vorläufig final und werden selbst dann noch (und immer wieder) geändert, wenn Breuer, nach zahllosen, oft jahrelangen Überarbeitungen, gelegentlich selbst versucht ist, anzunehmen, ein Gedicht in eine dauerhaft gültige Form gebracht zu haben. So erklärt sich, dass Das gewonnene Alphabet, Breuers bislang umfangreichstes Lyrikbuch, eine Reihe von Gedichten enthält, die schon in seinen vorausgegangenen Büchern veröffentlicht wurden. Weil sie inzwischen kleine wie große Veränderungen erfahren haben, wurden sie als nunmehr vorläufig letzte Fassung in die aktuelle Auswahl aufgenommen.

Nachbrenner

Breuer wäre nicht Breuer, wenn er bei der Arbeit an eigenen Gedichten versäumte, auch an die vielen anderen Autorinnen und Autoren zu denken, die seine Lese- und Schreiberfahrung grundieren, die ihn begeistern, berauschen und zu stets neuer Abdrift in die lyrische Stratosphäre beflügeln, von wo aus er sich in die literarisch-künstlerische Auseinandersetzung stürzt. Nicht nur Breuers Lyrik-Monographien, sondern auch seine Gedichte zeugen vom unentwegten Bestreben, Vermittler zu sein und der Lyrik aus dem Hinterland heraus als dezentraler Förderer zu dienen. So hat er jedes der alphabetisch sortierten Gedichte zur Verfeinerung der Lesekost mit mindestens einem Zitat als Zutat abgeschmeckt.

Breuer wäre nicht Breuer, wenn er bei der Arbeit an eigenen Gedichten versäumte, auch an die vielen anderen Autorinnen und Autoren zu denken, die seine Lese- und Schreiberfahrung grundieren, die ihn begeistern, berauschen und zu stets neuer Abdrift in die lyrische Stratosphäre beflügeln, von wo aus er sich in die literarisch-künstlerische Auseinandersetzung stürzt. Nicht nur Breuers Lyrik-Monographien, sondern auch seine Gedichte zeugen vom unentwegten Bestreben, Vermittler zu sein und der Lyrik aus dem Hinterland heraus als dezentraler Förderer zu dienen. So hat er jedes der alphabetisch sortierten Gedichte zur Verfeinerung der Lesekost mit mindestens einem Zitat als Zutat abgeschmeckt.

Ungewöhnlich ist das Wörter-Glossar, das Breuer als Zugabe ans Ende des Buches stellt: Zwölf Seiten in kleinster Schriftgröße, die von a (11x) bis zu zypressenwolfsmilch (1x) auflisten, was das Lesen, Schreiben und Leben Breuers ausmacht: Wörter, Wörter, Wörter; bedrohte wie unbedrohte, vertraute wie nie gehörte – und die meisten sind in den 89 Gedichten des Buches nur einmal zu finden. Das Wörter-Glossar, das bislang wohl kein anderer Dichter einem Gedichtbuch beigegeben hat, wird zum Nachbrenner, wenn die darin aufgeführten Wörter das zuvor Gelesene für ein sekundenlanges Aufscheinen aus dem schwarzen Vergessen holen, in das alle Lektüre mit der Zeit entschwindet.

Das gewonnene Alphabet ist ein schillerndes, verblüffendes, kurzweiliges und spannendes Buch, dessen stilistische Vielfalt nicht in eine Schublade des Apothekerschränkchens passt. Man muss die Räume, die Breuers Gedichte öffnen, betreten, um sich ein Bild von ihrer Breite, Höhe und Tiefe sowie der enthaltenen Möblierung machen zu können – und dabei zu entdecken, was zwischen Buchdeckeln lyrisch möglich ist.

Es geht eigentlich auch gar nicht um den Wasserhahn Linda Pfeiffer · Brief vom 26. August 2011 sichtung · zoff · doch glatt gelogen [eine installation] buchlaus kraus ist baff verwundert: ein kurioser wildwestern in dem regen schwappt am end brennt noch die sonne – ein sehr furioser lebensabschnitt startet · gestern pflügt kraus tief · mit knapp sechzig watt – das bild hängt schief – durch hundert und mehr gedichte · von wegen dichtung klappt falls fasern um kaputten kran gewunden und werkstoff straff gezogen* * *

Theo Breuer, Das gewonnene Alphabet, Gedichte · Glossar · Essay, 121 Seiten, Broschur, Pop Verlag, Ludwigsburg 2012.

• Kuno, Das gewonnene Alphabet

• Christine Kappe, Wortkräuter

• Ein Gedicht aus Das gewonnene Alphabet

Lesen Sie auch den Essay von Theo Breuer aus Das gewonnene Alphabet auf KUNO.

Einen Essay über das Tun von Theo Breuer als Herausgeber, Essayist und nicht zuletzt als Lyriker lesen Sie hier.

Zuletzt erschienen: Scherben saufen. Gedichte von Theo Breuer. Lyrikreihe Bd. 129. Pop-Verlag, 2019

Rund 70 Gedichte aus den Jahren 2013 bis 2019 werden in Theo Breuers neuem Gedichtbuch Scherben saufen versammelt. Schon der Titel verrät die paragrammatisch-parodistische Ausrichtung des Lyrikbands mit den vielen »kleinen Verschiebungen«, in dem der Himmel voller Schweigen hängt und sich im Witzkrieg am Ende alle kaputtlachen. In (un-)gereimten, heiter bis molkig wetternden Rollengedichten werfen Bensch, Kraus, Peer Quer und Mrs Columbo derart ungestüm die Buchstaben um, als wären sie beim Kegeln in der Kneipe. Ob schnurzgepieptes Ein- oder Zweiwortgedicht, salopper Vierzeiler, sprachspielerisch montiertes Sonett oder sturzbächliches, bisweilen über mehrere Seiten dahinrauschendes Poem: Stets geht es dem Autor s∙u∙c∙h∙s∙t∙ä∙b∙l∙i∙c∙h um Silbe und Wort, Stimme und Sprache, um Klang, um Schwingung, um Sound. In Scherben saufen findet der Leser Gedichte von wildschöner, quirliger Lebendigkeit – mit atmenden, brausenden, brodelnden, hechelnden, perlenden, sprudelnden, schäumenden Versen.