Das Gedicht, ein Angebot für die Freiheit.

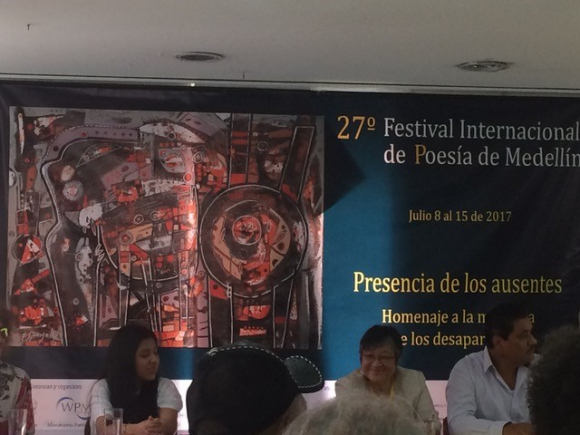

Essay zum Internationalen Poesie-Festival in Medellín (8. Juli bis 15. Juli 2017). Die teilnehmenden Dichter/innen wurden gebeten einen Essay zum Thema: „Lyrik und ihre mögliche Rolle im Friedensprozess“ anlässlich der Brisanz zu verfassen und vorab einzureichen.

In den bewaffneten Auseinandersetzungen in Kolumbien zwischen staatlichen Sicherheitskräften, linken Rebellen und rechten Paramilitärs wurden in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 220.000 Menschen getötet und Millionen aus ihren Heimatdörfern vertrieben. Am 27.6.2017 hat die Farc-Guerilla nach über 50 Jahren des bewaffneten Kampfes ihre gesamten Waffen den Vereinten Nationen übergeben. Für Kolumbien ist der Frieden damit aber nur etwas näher gerückt, denn die Probleme im Land bleiben gross. Paramilitärische Gruppen sind weiter aktiv und der Kokainhandel wächst weiter an. Und trotzdem besteht Hoffnung, dass dieser historische Meilenstein der Entwaffnung der Farc den Friedensprozess vorantreibt. Als nächsten Schritt will die Regierung das Friedensabkommen mit der kleineren noch aktiven Guerilla-Gruppe ELN unterzeichnen.

Foto: Svenja Herrmann

Foto: Svenja Herrmann

Das Gedicht, ein Angebot für die Freiheit.

In dem kleinen Land, der Schweiz, wo ich lebe, wurde der letzte Krieg vor hundertsiebzig Jahren geführt. Und dieser dauerte nur vier Wochen lang. Das Land hat über einen langen Zeitraum hinweg zwei Formen entwickelt, um Krisen zu bewältigen oder um gar nicht in solche zu geraten. Nach außen ist es die Neutralität. Man hält sich heraus, manchmal wirkt das duckmäuserisch. Das war bisher erfolgreich, denn es garantierte der Schweiz diesen lang andauernden Frieden.

Leider opfert man in der Politik für die Neutralität und für wirtschaftliche Interessen fundamentale Werte: Im Zweiten Weltkrieg waren die Verflechtungen und die Kooperationsbereitschaft der Schweiz mit Hitler-Deutschland und dem faschistischen Italien viel größer, als man es noch viele Jahrzehnte danach wahrhaben wollte. Die Schweiz wies viele Juden an ihren Grenzen ab und lieferte sie dem sicheren Tod aus. Erst unter massivem Druck von außen räumte eine Historikerkommission mit dem Mythos der moralisch überlegenen Schweiz auf. Auch machte das Land Geschäfte mit dem Apartheidstaat Südafrika, als es schon längst ein UNO-Embargo gegen diesen gab. Und – um auch weichere Formen der moralischen Kompromittierung zu erwähnen, die auch andere Staaten praktizieren – für den chinesischen Präsidenten, Oberhaupt einer üblen Diktatur, wird der rote Teppich ausgerollt und die Protestierenden werden ferngehalten, um ihn nicht zu irritieren. Alles fürs Geschäft. Es ist ein heikler Spagat zwischen knallharten wirtschaftlichen Interessen und moralischen Werten.

Auch im Inneren hat die Schweiz lernen müssen, ein stabiles Gleichgewicht aufzubauen. Das Land besteht aus sechsundzwanzig Kantonen, manche vorwiegend protestantisch oder katholisch und andere wiederum gemischt. Es gibt vier Kulturen und Sprachen. Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein bekämpften sich die Kantone, die Städte und die Dörfer wegen unterschiedlicher Interessen, Religionen und politischer Vorstellungen. Man zog periodisch, unerbittlich und in ständig wechselnden Bündnissen los gegen die anderen. Die Schweizer Geschichte ist keine friedvolle Geschichte.

Eine Kultur des politischen und sozialen Ausgleichs war es, die geholfen hat. Kriege wurden so beendet, dass der Verlierer nicht alles verloren hatte. Man entwickelte politische Institutionen, in denen alle repräsentiert sind. Die Kantone bekamen eine weitreichende Autonomie. In der siebenköpfigen Landesregierung sind alle grossen Parteien vertreten. Die leistungsstärkeren Kantone zahlen in einen Solidaritätsfonds für die leistungsschwächeren Kantone ein. Und das Volk kann sich mehrmals jährlich zu unterschiedlichen politischen Themen äußern. Das Ergebnis dieser Abstimmungen ist verbindlich.

Ich komme also aus einem befriedeten Land, in dem alles im Gleichgewicht sein muss und deshalb auch vieles etwas länger dauert. Was hält die Schweiz zusammen? Vielleicht die Gewissheit, dass sie reich ist und jeder etwas vom Reichtum abkriegt. Vielleicht die Klugheit, andere leben zu lassen, so wie sie wollen. Und in diesem kleinen, zuweilen seltsam ruhigen Land schreibe ich Gedichte und unterrichte seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche im kreativen Schreiben, die eine besondere Freude an Literatur, an Sprache und am Erfinden und Schreiben von Geschichten haben. Das alles ist meine Ausgangssituation für einen Essay zum Thema «Poesie und ihre Rolle im Friedensaufbau und in der Aussöhnung». Und ich setze mit diesem Hintergrund erst einmal an bei meiner Erfahrung, der sprachlichen Förderung von Kindern und Jugendlichen, denn ich vermute dort eine mögliche Quelle für die Friedensarbeit.

Das Unterrichten des kreativen Schreibens – wie ich es verstehe – meint es ernst mit dem Menschen und mit seinem Wunsch und seinen Möglichkeiten, das auszudrücken, was in ihm verborgen ist. Und dazu gehört auch und ist genauso wichtig, das Individuum darin zu unterstützen, eine Sprache für die Gewalt zu finden, die ihm widerfahren ist. Oder anders formuliert: Den Menschen darin zu unterstützen, in Sprache zu fassen, was schlimm gewesen ist. Die Sprache ist dann ein Mittel gegen blinde, stumme Wut und Gewalt. Das könnte die Rolle der Poesie (der Literatur im Allgemeinen) im Friedensaufbau und in der Aussöhnung sein. Die deutsche Dichterin Hilde Domin, die während des Zweiten Weltkrieges lange in der Dominikanischen Republik im Exil leben mußte, hat es in ihrem immer noch gültigen Essay «Wozu Lyrik heute» auf den Punkt gebracht. Die Dichtung sei eine Erziehung zu Mut; Mut, anzusprechen, Mut, zu benennen, Mut, den anderen anzurufen und an seine Anrufbarkeit zu glauben. Dieser Mut und dieses Vertrauen, Erfahrungen und Erlebnisse – zuweilen traumatische – zur Sprache zu bringen, ist Voraussetzung für das Auffinden der eigenen Worte für das Geschehene und auch für die Entstehung von Dichtung.

Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch eine Oralität des Erzählens gibt. Sie gilt es ebenso zu fördern. Und sie hat den Vorteil, daß sie die Schranken der Schriftlichkeit nicht kennt. Der Mut, das anzusprechen, was uns ausmacht, ist Bedingung für die Suche nach dem eigenen Ausdruck, in welcher Form auch immer. Solcher Mut kann sich in einer Atmosphäre beständig ausbreiten, die nicht mit Angst, Demütigung oder Gewalt aufgeladen ist – von heldenhaften Ausnahmen natürlich abgesehen.

Das freie Schreiben – das ist meine bisherige Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen – unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung und fördert den Mut, der oben angesprochen wird. Die Kraft, die im Finden der eigenen Stimme liegt, ist immens. Das kann einem Menschen ermöglichen, sich als einzigartig und bedeutsam wahrzunehmen, für sich einzustehen und gleichzeitig auch andere Geschichten und Überzeugungen zuzulassen.

Wird die eigene Stimme in einer Gruppe wahr- und angenommen, entsteht trotz der vielen divergierenden Meinungen und Erfahrungen ein Zugehörigkeitsgefühl. Die Unterschiede werden in einen größeren Zusammenhang gestellt und gelten gelassen, was eine Voraussetzung für Versöhnung ist. Nicht eine neue, aber eine erweiterte und vertiefte Identität wird so möglich.

Diese Kraft braucht aber einen Nährboden. Ist dieser nicht vorhanden, beschädigt oder gar zerstört, kann sich die Kraft im Menschen nicht entfalten. Der Nährboden speist sich einerseits aus der historischen Analyse und der Suche nach der Wahrheit. Aber ebenso wichtig scheint mir das Geltenlassen divergierender und radikal subjektiver Erfahrungen zu sein. Diese Erfahrungen müssen in wertfreien Räumen zur Sprache kommen dürfen. So kann Empathie gefördert werden und damit die Fähigkeit, fremde Perspektiven zu verstehen. Natürlich muss es klare Grenzen geben, die von moralischen Werten geleitet werden. So entsteht eine Art Kakofonie von Stimmen, Meinungen und Überzeugungen. Und es bilden sich Interpretationsräume, die sich überlagern zu einer gemeinsamen Menge, einer Kongruenz, die wiederum förderlich wirkt in einem Aussöhnungsprozess zwischen unterschiedlichen Lagern.

Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Vieles wird ausserhalb des hergestellten Konsenses bleiben müssen – so unversöhnlich und entgegengesetzt sind manche individuelle Erfahrungen und ihre Deutungen. Aber auch hier bieten sich die geschriebene Literatur oder die mündliche Erzählung als Strategien, um die Erlebnisse kommunizierbar zu machen.

Sind die Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle erst einmal in Worte gefasst und einem Gegenüber mitgeteilt, werden sie von aussen betrachtbar und damit, wenn nicht nachvollziehbar, dann doch bestätigt und zugelassen. So kann eine Friedenskultur gedeihen, die alle einbezieht.

Dazu gehören eine Förderung der historischen Aufarbeitung und die gemeinsame Entwicklung von Symbolen gegen das Vergessen und zum Gedenken an die Opfer und an den Schmerz. Ebenso gehören die Bestrebungen dazu, die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu stärken, welche die Liebe für die Freiheit, den Mut für den eigenen Ausdruck und die Empathie ermöglichen. Aber, und das ist meine Überzeugung, all das wird vergeblich sein, wenn grosse Ungerechtigkeit weiterhin besteht und die Verbrechen ungesühnt bleiben. Die Desillusionierung und die Ohnmachtsgefühle werden zurückkehren.

Und wie steht es nun mit der Rolle der Dichtkunst? Das Gedicht braucht den Nährboden auf beiden Seiten – auf der Seite des Dichters und des Lesers. Der Lyriker Walt Whitman traf einen Kern mit seiner Aussage: «To have great poets, there must be great audiences, too.» Das Gedicht entsteht aus einem Akt höchster Subjektivität und ist daher auch immer ein Angebot an den Leser, einer vielleicht radikal anderen Sicht zu begegnen. Und mit dem Lesen eines Gedichts begegnet der Leser auch immer ein Stück weit sich selbst, aber das in aller Freiheit. Das Gedicht ist daher auch ein Angebot, die eigene Stimme zu finden, indem man sich auf eine fremde lyrische Stimme einlässt. Und es ist auch ein Angebot, der eigenen Existenz Bedeutung zu geben, die Desillusionierung einzudämmen. Gedichte sind deshalb das Gegenteil menschlicher Destruktivität. Sie bejahen die Existenz des Dichters und des Lesers. Das Gedicht ist ein Angebot in aller Freiheit und für die Freiheit.

Fixpoetry 2017

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber

Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Neuen Kommentar schreiben