Zum Thema Rheinfall sendet uns Marcel Crépon dieses Bild, das ihm ein Mr. Pyeux zukommen ließ und hinter dem eine ausführliche, windungsreiche, nahezu fantastische Geschichte steckt, die Marcel Crépon uns im folgenden, das rheinsein-übliche Artikelformat sprengenden Schreiben und mithilfe weiterer sprechender Bilder enthüllt:

Sehr geehrtes rheinsein,

Auch wenn ich zurzeit anderen Beschäftigungen nachgehe und an fremden Ufern weile, vergesse ich den Rhein nicht und nutze eine kleine Pause, um Ihnen davon zu berichten wo ich Mr. Pyeux traf und was er mir erzählte.

Ein Notfall hatte mich veranlaßt, die Türschwelle eines Baumarkts zu passieren. Nach der Elektro-Abteilung suchend, gelangte ich schließlich in den Gärtnerei-Bereich, wo Garten-Utensilien und allerlei Ausrüstungen ihr Bestes geben, damit jedermann sich seine private grüne Hölle verwirklichen kann. Da stand er, besagter Mr. Pyeux, und starrte auf einen der angebotenen Eimer.

Wie ich Ihnen sicherlich bereits schrieb, habe ich ein gewisses Faible für diese Art Behälter – und Menschen, die sich dafür interessieren, interessieren mich. So wie er dort stand und starrte glich Mr. Pyeux dem Mann, der vor einer Million Jahren einen trockenen Schwamm in einen Eimer Wasser fallen ließ; nein, er sah vielmehr aus wie der Mann, der den Schwamm bereits fallen gelassen hatte.

Wie auch immer. Neugierig zu erfahren, woran genau sein Interesse bestünde, sprach ich ihn an. Er drehte sich zu mir um, antwortete jedoch nicht sofort. Aus seinen schwermütigen Augen schloß ich, daß etwas Tiefgründiges sich in Zusammenhang mit dem Eimer ereignet haben mußte, und blickte ihm wohlwollend zu, eine Geste der Ermutigung. Natürlich, ich mochte mich täuschen, vielleicht war der Grund seines Schmerzes rein körperlicher und nicht seelischer Natur…

Der Mann, Mr. Pyeux, begann tatsächlich frei zu erzählen, schilderte, wie seine einstige Begegnung mit einem Blumentopf ihn über diesen Baumarkt-Eimer habe stolpern lassen, wodurch er mit einer erschütternden Erkenntnis konfrontiert worden sei. Das klang deutlich besser und spannender als ein bloßer Muskelschaden oder eine Nervenentzündung.

Der Name Schaffhausen fiel, und meine Aufmerksamkeit wuchs. In Schaffhausen also, erzählte der Mann weiter, sei er an einem winterlichen Nachmittag die Laufengasse hinunter zum Rheinufer spaziert, und dort auf jenen Blumentopf getroffen, welcher ihn an einen bestimmten Eimer erinnert habe, den er einmal gesehen hatte, ohne jedoch sich erinnern zu können, wo. Nach ein paar Schritten habe er auf einer öffentlichen Sitzbank platzgenommen.

So intensiv war seine recht unscharfe Erinnerung an den Eimer, daß er das Rheinfall-Schauspiel kaum wahrnahm. Die Zeit verging, es dämmerte, bald würde das Wintersechseck am Himmel aufscheinen. Rechts von ihm stand ein Baum und ein zweiter Blumentopf, links ein zweiter Baum sowie der erste Blumentopf. Auf dem linken Stamm entdeckte er einiges Gekritzel, das er zu entziffern versuchte.

Augen, Augen, ein Fisch? Eine lange dreieckige Fahne, oder vielleicht ein Windsack? Eine Ratsche? Ra’ashan? Mr. Pyeux stand auf, näherte sich dem Baum und vertiefte sich in die Hieroglyphen…

Baumstamm am Rheinfall, undefinierbare Zeichen

Baumstamm am Rheinfall, undefinierbare Zeichen

„Wußten Sie, daß graben und scribere die gleiche etymologische Wurzel haben?“ fragte er mich. „Nein“, antwortete ich, und bat ihn seine Erzählung fortzusetzen.

Stimmen unterbrachen Mr. Pyeuxs Graffiti-Betrachtungen: ein Paar saß nun auf der Bank und zankte sich. Er wollte mit einem Kanu die gewaltigen Wassermassen erobern, sie bevorzugte eine gemütliche, romantische Rundfahrt am Bodensee. Er schwor: ”Wahre Romantik ist es, furchtlos den Kampf mit den Elementen aufzunehmen!” – ”Vorausgesetzt man kann schwimmen, überleg’ doch mal!” erwiderte sie. Sie gingen.

Mr. Pyeux blickte zur Bank, das Paar hatte ein Prospekt zurückgelassen: Bodensee-Schifffahrtsbetrieb, Romantische Abendfahrt. Tatsächlich… hätte Mr. Pyeux die Broschüre nicht beachtet, alles wäre anders verlaufen. Stattdessen las er sich die Angebote akribisch durch, bis er im Kleingedruckten auf den Namen des Betriebs stieß: da war er plötzlich wieder, der Blumentopf!

Vor Mr. Pyeuxs innerem Auge bildete sich heraus wie dieser Mann, der denselben Nachnamen wie der Schifffahrtsbetriebsinhaber besaß, nämlich Heidegger, einen Blumentopf trug. Nicht einen Blumentopf, vielmehr einen Eimer! Die Erinnerung war zurückgekehrt. Der alte Heidegger hatte einen Eimer mit Wasser gefüllt und trug ihn lächelnd durch die Gegend. Aber aus welchem Grund, fragte sich Mr. Pyeux, lächelte der Philosoph?

Mr. Pyeuxs Erinnerung frischte nach und nach auf: das Bild in seinem Kopf entstammte einer Foto-Serie. Aber das Lächeln? Warum lächelte Heidegger? Erfreute er sich am Wasserplätschern aus dem Hahn des rustikalen Brunnens, aus dem das Naß stammte? Liebte er es, den gefüllten Eimer zu schleppen? Mochte er das Geräusch des Schwappens, während er mit dem Eimer seiner Hütte zutrottete? Oder hatte Heidegger eine seiner Ideen?

Mr. Pyeux kam nicht darauf, schien es aber um alles in der Welt zu wollen: ”Was ist man für ein Mensch, wenn man sucht und nichts findet?” Das wußte ich nicht. Genug Dinge hatte ich auf meinem bisherigen Lebensweg gefunden, den ich nicht gesucht hatte. Ich fragte Mr. Pyeux, ob er Heidegger gelesen habe.

Hatte er. Und zwar im Original. Und zwar extra dafür, als er vom Rheinfall zurück nach Frankreich gefahren war, einen Kurs bei Berlitz belegt. Die Ergebnisse allerdings waren ernüchternd: nach fünf Jahren konnte er recht ordentlich im heideggerschen Sprachlabyrinth herumirren und seinen Inhalt durchkauen, kauen, und nochmal kauen. Eine Tätigkeit, die bei Kühen auf der Weide eine gewisse Gelassenheit verursacht, doch bei ihm, Mr. Pyeux, eine gefährliche Annäherung zur Idiotie provozierte.

In der Zwischenzeit war das Heidegger-Museum in Meßkirch eröffnet worden. Um seinem philosophischen Rinderdasein auf den Grund zu gehen, fuhr Mr. Pyeux erneut nach Deutschland, sah erneut die Fotos, den Eimer, den Brunnen, sah den Sternwürfel. Seine müßig erworbenen Vokabeln flatterten durch sein Hirn: Eimer, Wasser, Heimer, Einichtsmehr. Wie heißen Sie? Es ist spät geworden. Guten Tag! Ich bin müde. Der Regen fällt. Ich halt zich on in emer waser… Trinken sie! Blumentopf, Sternwürfel, Eimersternwürfel. Heideggereimersternwürfel. Schaffhausen. Heideggeimeisternwürfel. Lächeln. Heide, Ei, Meister Rhein, Würfel… Heide geh Eimer… Heim? Meister im Sterne werfen… So viel in einem einzigen Topf, da müßte man etwas auseinanderreißen!…

Taumelnd verließ Mr. Pyeux das Museum und lief gleichsam hypnotisiert zum nächsten Eisen- und Haushaltswarengeschäft, um dort einen Eimer zu erstehen. Den Kauf getätigt, schloß er sich umgehend einer leicht erkennbaren Pilgergruppe an, die voller Demut auszog, die Feldweg-Luft einzuatmen. Die Pilger schossen Fotos von der Atemluft – nichts für Mr. Pyeux. Bald wurden die Pilger von den Meßkircher Glocken, die die Geheimnisvolle Fuge der Zeit erklingen ließen, angezogen. Mr. Pyeux blieb allein zurück, stellte seinen Eimer ab, ging ein paar Schritte und zeichnete ein X auf den Boden.

„Warum ausgerechnet ein X?“ „Weil der Todtnauer Sternwürfel ein X darstellt. Weil X der 24. Buchstabe des Alphabets ist. Weil 24 die Ordnungzahl für Chrom ist: und Chrom glänzt, rostet jedoch nicht!… Augentrost, Augenrost“, murmelte Mr. Pyeux mehrmals. ”Verstehen Sie?” – ”Kaum…”

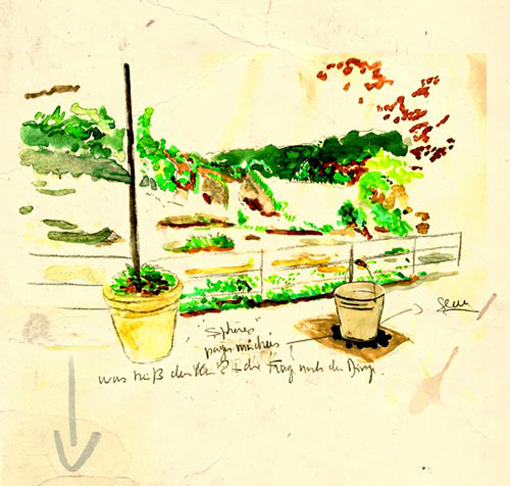

Mr. Pyeux verstummte für einen Augenblick und erzählte dann weiter: „Stundenlang lief ich vom Eimer zum X und retour – doch nichts geschah. Das Lächeln des Philosophen blieb rätselhaft. Ich war offenbar am falschen Ort. Schnell malte ich ein Aquarell,

Ad hoc-Feldweg-Aquarell

Ad hoc-Feldweg-Aquarell

kehrte nach Meßkirch zurück, lieh mir ein Fahrrad, fixierte den Eimer auf dem Gepäckträger und fuhr nach Todtnauberg, wo ich zehn Stunden später anlangte. Der Himmel hellte bereits auf, im Westen war noch das Sommerdreieck zu sehen. Da war die Hütte, der Brunnen. Dort ließ die Fotografin Marcovicz den Philosophen mit seinem weißen Eimer Wasser schöpfen, sieben Mal lief er für sie zwischen Brunnen und Hütte hin und her, dabei immer lächelnd – grinsend? Immer dieselbe Handlung, immer eine andere (Sie wissen schon: zwei gleiche Eimer sind nicht identisch). Den Henkel immer fest im Griff.“

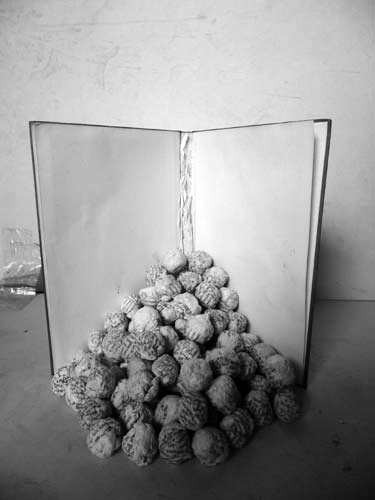

Mr. Pyeux tat es Heidegger nach. Nicht auf direktem Weg von Brunnen zu Hütte, sondern auf dem Wanderpfad, welcher selbst zwar keine Kreise zeichnete, doch ihn, Pyeux, sich im Kreise drehen ließ. Im Kreisen kaute er ”Die Frage nach dem Ding”, Seite 94 bis Seite 97, samt Inhaltsverzeichnis und Vorwort, die er zu Kügelchen formte bevor er sie mit reichlich Speichel eingeweicht in den Eimer fallen ließ. Die Seiten waren geschmacksneutral, wie die Wörter an sich es sind; das einzige was er beim Kauen empfand, war „den Knödelfressern” zu ähneln und das zügige Schmerzen seiner Kiefermuskeln.

Um zureichend gedruckten Text lesbar zu belassen, mußte er sich in seinem Kaueifer zurückhalten und sparsam mit seiner Spucke haushalten. All das schien ihm schlüssig zu sein, so schlüssig und rund oder so rund und schlüssig wie ein Kreis, eine Sphäre, ungefähr so sphärisch wie das Sein, welches durch immer wiederholtes Kreisen Gestalt (und ihr Gegenteil) annimmt, oder wie die geodätische Kuppel La Géode in Paris, die stets das Außen widerspiegelt, doch ihr Inneres zu verbergen weiß.

La Géode, Paris, 19. Arrondissement

La Géode, Paris, 19. Arrondissement

Als er die letzte Seite gekaut hatte, stellte Mr. Pyeux fest, daß, was das Entziffern des Lächelns betraf, sein Scheitern offensichtlich war. Erneut packte er den nun vollen Eimer auf das Fahrrad und fuhr nach Schaffhausen, wo er sich ungefähr 15 Stunden später in einer Pension niederließ.

Dort dachte er nach (das heißt: alles drehte sich in seinen Kopf wie ein perfektes Wälzlager, dessen Perfektion sich nur auf die eigene Drehung begrenzt und zu keinem greifbaren Ergebnis führt), oder wurde nachgedacht, das wußte er nicht mehr so genau.

Abseits dieses kläglichen Nachdenkens oder Nachgedachtwerdens, zeichnete und rechnete

Berechnung (Beispiel 1): Pythagoreische Annäherung

Berechnung (Beispiel 1): Pythagoreische Annäherung

Berechnung (Beispiel 2): Experimentelle Geodäsie

Berechnung (Beispiel 2): Experimentelle Geodäsie

Zeichnung: Ähnlichkeit der Gefäße

Zeichnung: Ähnlichkeit der Gefäße

Mr. Pyeux, suchte nach Zusammenhängen, befragte vergeblich die gekauten Kügelchen,

Ansammlung durchgekauter Heideggerseiten

Ansammlung durchgekauter Heideggerseiten

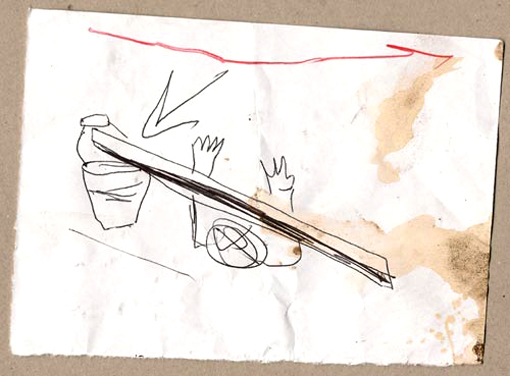

zweifelte, verbrauchte seine Ersparnisse. Als kein Rappen mehr vorhanden war, schlich er heimlich zum Rheinfall, leerte den Eimer zwischen Blumentopf und linkem Baum und stellte ihn auf das Häuflein Papierkugeln nieder, blickte ein letztes Mal auf die Felsen, ohne daß dabei etwas geschah, nahm ein Foto (siehe Bild ganz oben), welches, wie er meinte, “nichts geworden sei”, auf und verschwand erst nach Meßkirch, wo er nichts mehr zu suchen hatte, dann schließlich nach Frankreich, wo er fortab seinen Unterhalt als Maurer verdiente und alles vergaß – bis vor kurzem, als ein abstürzender Balken ihm gewiß den Schädel zerschmettert hätte, hätte nicht zwischen Schädel und Balken noch schützend ein Eimer gestanden.

Ich fragte ihn wie all das geschehen konnte. Hastig kritzelte Mr. Pyeux in ein mitgeführtes Notizheft: „So!“

Der rettende Eimer

Der rettende Eimer

Er wirkte nun sichtlich erregt: „Wissen Sie, was Heidegger zu seinem 80. Geburtstag von seiner Geburtstadt geschenkt bekam?“ (Ich wußte es natürlich nicht.) „Einen Eimer… einen verdammten Eimer voller ”Meßkircher Blütenhonig”!“ schrie er mich an.

Nachdem er sich nach meiner Adresse erkundigt hatte, versprach er, was ich Ihnen nun für Ihre ganz spezielle Website schicke, mir zuzusenden. Ich dankte Mr. Pyeux und schrieb ihm, ob ihm ein weiteres Treffen genehm wäre, Antwort bekam ich nie.

Nun, mein liebes rheinsein, ich fürchte allzu ausführlich gewesen zu sein, doch werden Sie bestimmt Nachsicht üben, wohlwissend um den Grund dieser Längen, die einzig meinen Bemühungen, Ihnen einen detailgetreuen Bericht zu liefern, unterliegen.

Ihr Marcel Crépon.

- von Stan Lafleur

in rheinsein