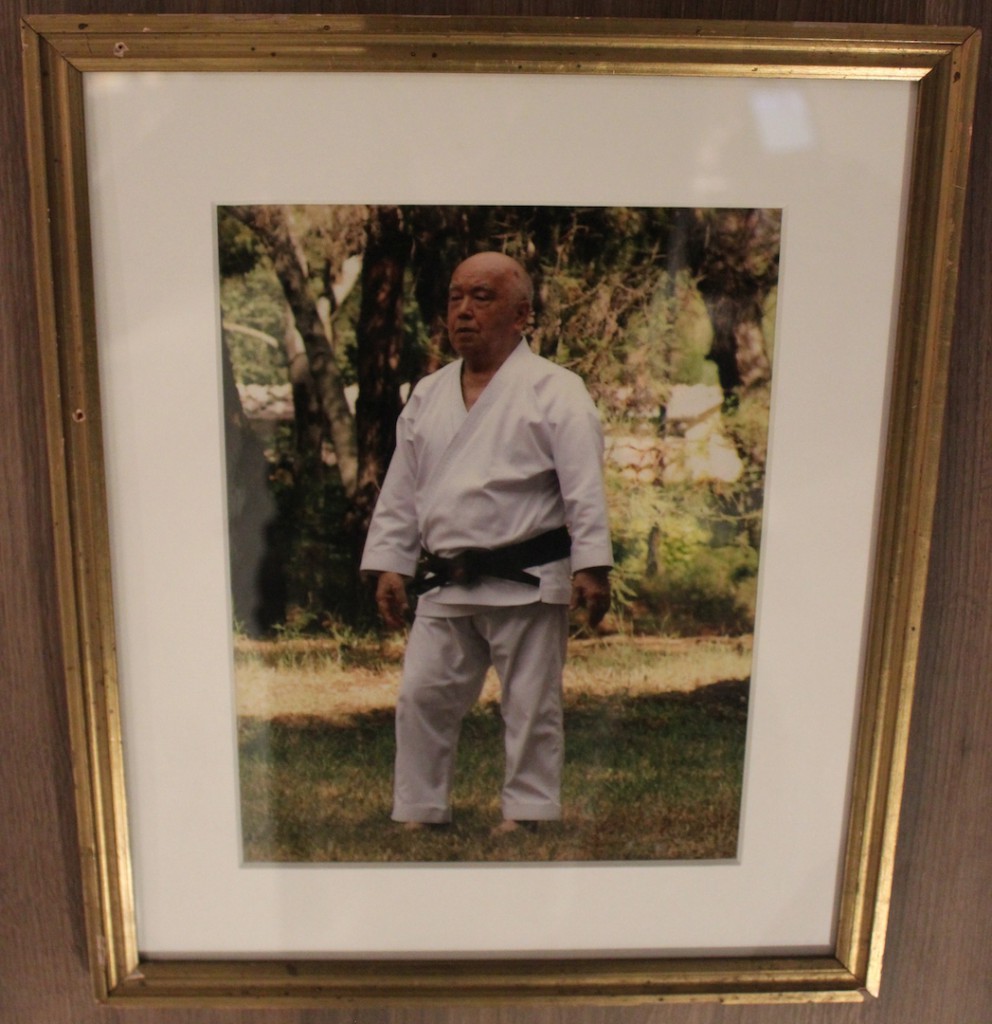

Frithjof Klepp und ich unterhalten uns über die Bilder an den Wänden des Ocelot. Den Anfang machen wir heute mit einer Fotografie von Sensei Mabuni und "Flying Woman" von David Lynch.

Januar, 2014

In den Vereinigten Staaten gilt er als der große Erzähler des 20. Jahrhunderts, er ist Nobelpreisträger und übte Einfluss auf so unterschiedliche Autoren wie Philip Roth und Ian McEwan aus: Die Rede ist von Saul Bellow, 1915 in Quebec geboren, 2005 bei Boston gestorben.

In den Vereinigten Staaten gilt er als der große Erzähler des 20. Jahrhunderts, er ist Nobelpreisträger und übte Einfluss auf so unterschiedliche Autoren wie Philip Roth und Ian McEwan aus: Die Rede ist von Saul Bellow, 1915 in Quebec geboren, 2005 bei Boston gestorben.

Der im Vergleich dazu im deutschen Sprachraum immer noch in weiten Teilen vorherrschenden Unbekanntheit Bellows suchte zuletzt der Verlag Kiepenheuer & Witsch entgegenzuwirken, und zwar mit einem edlen dreibändigen Schuber, der die Romane Die Abenteuer des Augie March, Herzog und Humboldts Vermächtnis umfasste; öffentlichkeitswirksam wurde Saul Bellow gar als „Obamas Lieblingsautor“ beworben.

Über Sinn oder Unsinn solcher Zuschreibungen lässt sich streiten – sicher sein kann man jedoch, dass jeder, der sich lesend mit der amerikanischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert auseinandersetzt, irgendwann bei Saul Bellow landet. Gut auch: Wenn ein Autor nicht so bekannt ist, ist die Chance relativ groß, günstige Taschenbuchausgaben in Antiquariaten aufzustöbern. Mir ging es jedenfalls so, dass ich nach langjähriger Philip-Roth-Lektüre irgendwann einmal auch auf den Namen Saul Bellow stieß. Die Flohmarkt-Kiste in der Münchner Stadtbibliothek und ein Bücherverkauf am Amerika-Institut in der Schellingstraße taten ihr Übriges, und so fanden nach und nach die Romane des 1915 ursprünglich in Kanada geborenen Autors, der einen Großteil seines Lebens in Chicago verbrachte, den Weg in mein Bücherregal.

Als Entwicklungsroman, ebenbürtig zum Fänger im Roggen, gilt das 1964 erschienene Adventures of Augie March. Bis nach Afrika führte Bellow seine Helden, etwa in Henderson the Rain King. Mein Lieblingsbuch, in vielerlei Hinsicht ein Höhepunkt von Saul Bellows Schaffen, ist aber nach wie vor Herzog.

„If I am out of my mind, it’s all right with me, thought Moses Herzog“: Allein dieser Eröffnungssatz! Ein Satz, der in sich schon die ganze Ausweglosigkeit und stoische Grundhaltung seiner Hauptfigur birgt. Und mitten in das Geschehen führt: Herzog ist am Ende. Seine Frau hat ihn verlassen, er hat seine Stelle als Hochschullehrer verloren und sich ins ländliche Massachusetts zurückgezogen. Dort schreibt er Briefe, einen nach dem anderen, an alle Personen, die ihm etwas bedeutet haben: Seine Ex-Frau, seine Kinder, später auch scheinbar wahllos an Geistesgrößen wie Heidegger, Spinoza oder Nietzsche. Darin reflektiert er sein Leben, seine Verfehlungen und findet wieder langsam zu sich zurück. Zwischendurch gibt es allerdings noch zwei Exkursionen, die Herzog nach New York und Chicago führen, und fast kommt es dort vorzeitig zu einem tödlichen Showdown.

Ian McEwan stellte seinem Roman Saturday 2005 dieses Zitat aus Herzog voran:

„For instance? Well, for instance, what it means to be a man. In a city. In a century. In transition. In a mass. Transformed by science. Under organized power. Subject to tremendous controls. In a condition caused by mechanization. After the late failure of radical hopes. In a society that was no community and devalued the person. Owing to the multiplied power of numbers which made the self negligible. Which spent military billions against foreign enemies but would not pay for order at home. Which permitted savagery and barbarism in its own great cities. At the same time, the pressure of human millions who have discovered what concerted efforts and thoughts can do. As megatons of water shape organisms on the ocean floor. As tides polish stones. As winds hollow cliffs. The beautiful supermachinery opening a new life for innumerable mankind. Would you deny them the right to exist? Would you ask them to labor and go hungry while you yourself enjoyed old-fashioned Values? You—you yourself are a child of this mass and a brother to all the rest. or else an ingrate, dilettante, idiot. There, Herzog, thought Herzog, since you ask for the instance, is the way it runs.“

Kein Wunder, dass Saul Bellow unter heute schreibenden Autoren immer noch ein Maßstab dafür ist, wie man die Komplexität und das Paradoxon heutigen Lebens in zwei Buchdeckeln zusammenbringt. Wenn es nach mir geht, kann er das noch lange bleiben.

Saul Bellow

Fischer Taschenbuch, 2011

10,99 €

Fabian Thomas ist Herausgeber von The Daily Frown, dem Magazin für Musik, Literatur, Alltag. Im ocelot Blog stellt er in der Rubrik Classics einmal im Monat Lieblingsbücher und Wiederentdeckungen vor und beobachtet die Literaturszene der Hauptstadt. Außerdem ist er selbst Mitgründer des digitalen Verlags shelff, der im Dezember die ersten beiden E-Books veröffentlichte.

Wer beklagt, keinen Schlaf gefunden zu haben, beklagt das Ausbleiben einer Abwesenheit aus der Realität – oder auch das Ausbleiben eines Ausbleibens aus dem Wachsein – und bezieht sich mehr auf den (in dem Fall störenden) Zustand des Wachseins, also auf die physische und psychische Notwendigkeit des Schlafens.

An dieser Stelle unternimmt Jean-Luc Nancy eine Unterscheidung: Das Schlafen des Schlafenden bildet die äußere Hülle. Der Schlaf ist das Innere. In dieses dringt er mit seinem Essay „Vom Schlaf“, im französischen Original „Tombe de sommeil“. Hier sind gleich mehrere Bezüge hergestellt: In direkter Übersetzung ist `tombe´ das Grab, womit hingewiesen ist auf den Schlaf als kleiner Bruder des Todes, zugleich bildet das Grab eine feste Hülle für den Inneliegenden. Der Schlafende, der dem Schlaf Inneliegende, ist insofern der Existenz entnommen, als er keiner Abgrenzung oder Unterscheidung seiner selbst von Anderen und von der Welt unterliegt – er ist im Schlaf undifferenziert. Nicht wie der Tod einmalig, so ist der Schlaf ein immer wiederkehrender Gleichmacher. Ein jeder befindet sich in seinem Schlaf, ein jeder in einem immer anderen, doch stets fällt er in das immer Gleichmachende. Dies das Vereinende, nicht nur unter Liebenden, des Schlafes. Die Auflösung von Raum und Zeit im Traum steht bei Nancy der Ununterschiedenheit des Ichs im Schlaf hintan, fern einer Analyse.

Desweiteren verweist `tombe´ auf `tomber´, fallen. Hiermit eröffnet Nancy. Nicht wir finden den Schlaf, der Schlaf findet uns. Nicht allein fällt man in den Schlaf, der Schlaf fällt in das Wachsein, er fällt in uns. Er gleitet in das Ich, in die Sinne und in das Bewusstsein, was u.a. mit einer Trägheit einhergeht. `Sommeil´ bezeichnet nicht nur Schlaf, sondern eben diese Trägheit - der Sinne wie des Sinnlichen. Der Schlafende fällt von einem Ich in ein Selbst, bis hin zum „Selbst der Dinge“.

Neben z.Bsp. „Das fremde Herz“ oder „Zum Gehör“ vollzieht Nancy eine Philosophie, in die der Körper miteinbezogen ist, vielleicht könnte man sogar von einer Philosophie des Körperlichen sprechen. Gleichsam erfüllt Sprache bei Nancy auch eine Körperlichkeit, sind seine philosophischen Schriften doch durchweg poetisch. Er verdichtet sich quasi in das zu Beschreibende, mehr noch nimmt es sich als Versuch aus, aus dem zu Beschreibenden heraus zu schreiben. „Vom Schlaf“ erscheint oftmals vom Schlaf selber her eingedichtet. Dies leistet wiederum die Übertragung des Titels: nicht über, nicht zum, sondern vom Schlaf (her).

Vom Schlaf

Jean-Luc Nancy

Aus dem Französischen von Esther von der Osten

diaphanes

64 Seiten

12,95

Hallo, wer bist Du und wie heißt Dein Blog?

Hallo, wer bist Du und wie heißt Dein Blog?

Hallo, ich bin die Betreiberin von „Ada Mitsou liest...“, einem Literaturblog, auf dem ich seit November 2009 Buchbesprechungen sowie literarisches Allerlei veröffentliche. Dazu gehören sowohl persönliche Eindrücke und Gedanken als auch Termine aus der Branche, Interviews mit Autoren und Illustratoren sowie Fundstücke aus der Netzwelt.

2013 war aus Zeitgründen ein recht stilles Jahr, doch für das neue Jahr habe ich mir ein Projekt vorgenommen, von dem ich mir u.a. mehr Muße zum Lesen und Schreiben verspreche. Es heißt „Ungelesene Bücher 2014“ und beinhaltet, dass ich vorrangig die Bücher lese, die ich bereits besitze und in dem Zuge mein Kaufverhalten drastisch einschränke.

Die vielfältigen Reaktionen darauf waren bisher sehr interessant, da der Gedanke daran, kaum noch Bücher kaufen zu können, vor allem als etwas Negatives oder Panik Auslösendes empfunden wird.

Einerseits erstaunt mich das, da es mir vor allem um Besinnung und nicht um Verzicht geht, also eigentlich um etwas sehr Positives. Andererseits werte ich die Reaktionen aber auch als gutes Zeichen, da Bücher offensichtlich einen hohen Stellenwert im Leben meiner Blog- und Facebook-Besucher haben.

Warum machst Du bei We read Indie mit?

Um die Frage zu beantworten, muss ich ein wenig ausholen. Mit der Klappentexterin bin ich bereits seit vielen Jahren befreundet. Während sie diejenige ist, die sehr kommunikativ ist und nur so vor Ideen sprüht, bin ich eher zurückgezogen und nachdenklich. Was auf den ersten Blick so gegensätzlich erscheint, erweist sich in der Praxis als bereichernde Ergänzung.

„We read Indie“ ist nicht unser erstes Projekt. Bereits im Jahr 2011 haben wir gemeinschaftlich mit zwei anderen Bloggerinnen, u.a. auch der Bibliophilin, ein Leseprojekt zu Murakamis „1Q84“ ins Leben gerufen. Da die Zusammenarbeit schon damals gut klappte, war ich auch dieses Mal sofort dabei, als sie mir von ihrer Idee, die unabhängigen Verlage in Form eines Blogprojekts zu unterstützen, erzählte.

Svenja und Caterina kenne ich u.a. durch meine Gastbeiträge bei „Jüdische Lebenswelten“ und auch Mareike ist mittlerweile eine langjährige Blogbekannte geworden, sodass ich bei niemandem Bedenken hatte, dass die Zusammenarbeit schief gehen könnte.

Bei freiwilligen Projekten ist es mir sehr wichtig, dass die Chemie unter den Mitwirkenden stimmt, damit ich mich wohl fühle, denn schließlich verbringt man einen Großteil seiner Freizeit gemeinsam durch Absprachen, Planungen und sonstigem Austausch.

Neben dem persönlichen Aspekt ist es mir ein Anliegen, Bücher, die mich bewegt haben, zu kommunizieren.

Es gibt so viele literarische Perlen auf dem Markt, dass man selbst als begeisterter Leser nicht alle überblicken kann. Da es sich nun mal so verhält, dass man im Handel mit viel Geld viel Aufmerksamkeit erkaufen kann, gehen viele kleinere und unabhängige Verlage aufgrund des geringeren Budgets, aber auch der teils spezielleren Programmauswahl in der Masse unter. Das wiederum ist sehr schade, denn nicht nur die großen Verlagshäuser haben wirklich gute Bücher im Programm, sondern eben auch die unabhängigen. Für mich ist We read Indie also eine Art Hilfestellung zur Orientierung in unbekannteren literarischen Gewässern.

Was machst Du, wenn Du nicht gerade für We read Indie oder Deinen Blog schreibst?

Vorrangig arbeite ich in einer Öffentlichen Bibliothek. Dort beschäftige ich mich nicht nur mit der Auswahl von physischen und elektronischen Medien, sondern auch mit deren technischer Bearbeitung und Vermittlung. Das Schöne daran ist, dass ich Bücher nicht an den Mensch bringen muss, denn alle Besucher, die unsere Einrichtung aufsuchen, kommen freiwillig. Sie WOLLEN lesen. Dass dieses Bedürfnis ohne großen finanziellen Aufwand in Form einer Bibliothek gestillt werden kann, finde ich großartig! Dementsprechend bin ich in meinem Beruf auch angekommen.

Abseits davon mache ich das, was die meisten anderen Menschen auch gerne tun: Ich lese, schaue Filme, bin gerne im Freien unterwegs, gönne mir ab und zu besondere Veranstaltungen, wie neulich ein Konzert von Agnes Obel (großartige Musik!) oder letztes Jahr einen Besuch im Cirque du Soleil, und verbringe Zeit mit mir selbst, Familie und Freunden.

Was macht Deinen Blog besonders?

Für mich gibt es darauf nur eine logische Antwort: Weil er mir gehört. Die Art, wie ich meinen Blog führe, ist ein persönliches Ding. Er ist nicht besser oder schlechter als andere Literaturblogs, sondern bloß anders. „Ada Mitsou liest...“ ist mein kleines Plätzchen im großen, weiten Netz, an dem ich meine Meinung zum Ausdruck bringen kann.

Bestenfalls ist das von mir Geschriebene für jemanden da draußen informativ, aber selbst, wenn es niemanden interessiert, hilft es mir doch, meine Gedanken zu ordnen. Außerdem macht es mir einfach Spaß, das, was in meinem Kopf vor sich geht, niederzuschreiben und dem Ganzen eine Form zu geben. Der Lohn dafür sind liebe und spannende Kontakte sowie neue Einflüsse, die etwas in mir bewegen.

Vielleicht fällt es mir aber auch nur so leicht, das zu sagen, weil im Laufe der Jahre auch etwas von außen zurückgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich den Blog immer noch führen würde, wenn all die Jahre nie jemand auf das Geschriebene reagiert hätte. Ich glaube nicht.

Was ist Dein Lieblingsleseort?

Früher war es die Badewanne. Ich konnte stundenlang im warmen Wasser liegen und dabei ganze Bücher lesen. Da ich seit einigen Jahren keine Badewanne mehr habe, ist mein derzeitiger Lieblingsleseort das Bett. Dort komme ich zur Ruhe. Anders als früher brauche ich heute Zeit zum Lesen. Die zehn Minuten zwischendurch reichen mir nicht mehr, sodass ich ein Buch nur dann zur Hand nehme, wenn ich weiß, dass ich mich ganz darauf einlassen kann.

Praktische Leseorte sind lange Zugfahrten, bei denen ich meine Aufmerksamkeit im Wechsel auf die vorbeiziehende Landschaft und die Buchseiten lege.

Bücher sind nicht mein Leben, aber ein fester Bestandteil meines Alltags, den ich nicht missen möchte.

Was ist Deine Empfehlung für den Literaturherbst 2013?

Im Herbst lese ich gerne Krimis & Thriller, wobei mir die Atmosphäre der Reihe um Flavia de Luce von Alan Bradley ans Herz gewachsen ist. Das leicht antiquierte, englische Flair passt für mich perfekt in gemütliche Räume, während es draußen stürmt und regnet. Außerdem handelt es sich bei der Hauptfigur um ein verschrobenes, elfjähriges Mädchen, was wiederum eine Brücke zu meiner Vorliebe für Kinderbücher bildet.

Aus diesem Genre empfehle ich „Im Garten der Pusteblumen“ aus dem mixtvision Verlag – wunderschöne Bilder und eine zauberhafte Geschichte über die Kraft der Wünsche. Ich liebe es, wenn ein Buch nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch anspricht.

Ein weiteres Lieblingsbilderbuch, das gut in diese Jahreszeit passt, ist „Der Tag, an dem Amos Goldberg zu Hause blieb“ von Philip C. Stead. Es erzählt die Geschichte von einem Zoodirektor, der sich liebevoll um seine Tiere kümmert, bis er eines Tages krank im Bett bleiben muss und sich die Tiere fragen, wo er bloß bleibt. Unbedingt anschauen!

Aus der Rubrik „Romane für Erwachsene“ empfehle ich „Bienensterben“ von Lisa O’Donnell. Darin geht es um zwei Mädchen, die ihre zuvor wenig fürsorglichen und jetzt mausetoten Eltern im Garten vergraben und fortan unter der Angst leben, entdeckt und somit voneinander getrennt zu werden. Die Mischung aus unterschiedlichen Erzählperspektiven, derber Sprache und der zarten Verletzlichkeit, die sich dahinter verbirgt, hat mich berührt und gefangen genommen.

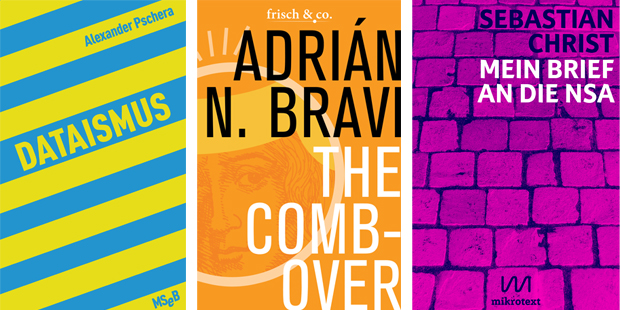

E-Books sind ja inzwischen keine Ausnahmeerscheinung mehr. Es gibt eigene Bestsellerlisten, eine große Auswahl an Lesegeräten – und von Daniel Kehlmann bis Romantic Fantasy hat sich das Format in allen Sparten etabliert.

Was sich aber noch nicht so viele Verlage trauen, ist das Prinzip digital first: E-Books machen, die keine Zweitverwertung eines bereits vorhandenen Produkts sind, sondern nur und ausschließlich digital gelesen werden können. Da hat sich im letzten Jahr einiges getan – von Disneyland über Nachtanatomien bis zur NSA.

Aber der Reihe nach. Der für seine hochwertigen Buchausgaben gefeierte Verlag Matthes & Seitz Berlin begann still und leise im März mit der Herausgabe einer kleinen E-Book-Reihe, in der Autoren des Verlags pointierte Essays zu Kultur und Gesellschaft veröffentlichten. Im Debüt-Programm lohnte sich besonders Emmanuel Carrères witzige Reportage vom Weltwirtschaftsgipfel in Davos, dem Disneyland der Großen, inzwischen ist die Reihe auf sechs Titel angewachsen, darunter, hochaktuell, Alexander Pscherers Dataismus, eine Theorie des Digitalen im Angesicht der Überwachung durch PRISM, Tempora und XKeyscore.

Einer der Verlage, der als reiner E-Book-Verlag startete, ist mikrotext, letztes Jahr besonders durch einen Auftritt des syrischen Autors Aboud Saeed hervorgetreten, der erstmals überhaupt Lesungen aus seinem Buch Der klügste Mensch im Facebook abhielt. Das Buch wurde ins Englische übersetzt; zu Weihnachten gab es sogar eine limitierte Taschenbuchausgabe: digital first, wörtlich genommen! Zu den Autoren von mikrotext zählt unter anderem auch der große Denker Alexander Kluge; zuletzt erschien, ebenfalls zum Stichwort Abhörskandal, ein Brief an die NSA, den der Journalist und Autor Sebastian Christ verfasste.

Auch aus Berlin, aber auf den internationalen Markt spezialisiert sind Frisch & Co., die mit englischsprachigen Erstveröffentlichungen in der Lage sind, ein globales Publikum anzusprechen. Elegant gestaltet und günstig etwa die Übertragung von Anna Kims Anatomie einer Nacht, die als Anatomy of a Night bereits kurz nach der deutschsprachigen Originalausgabe erschien. Die aktuellste Veröffentlichung trägt den sprechenden Titel The Combover und handelt von einer Familie von Glatzköpfigen, die sich der Kunst des geschmackvollen Drapierens der Resthaare über die Schädeldecke verschrieben haben.

Das sind nur drei Beispiele aus einer lebendigen Verlagsszene, zu der auch Ring E-Books, der Frohmann Verlag, die aus dem CulturMag hervorgegangenen CulturBooks, der Novellen-Verlag Das Beben oder das Forschungsprojekt Fiktion zählen. Einige der Verlage haben sich zum E-Book-Network Berlin zusammengeschlossen, planen gemeinsame Veranstaltungen und arbeiten an weiteren Projekten zum digitalen Lesen. Das könnte spannend werden im neuen Jahr – dranbleiben lohnt sich!

Fabian Thomas ist Herausgeber von The Daily Frown, dem Magazin für Musik, Literatur, Alltag. Im ocelot Blog stellt er in der Rubrik Classics einmal im Monat Lieblingsbücher und Wiederentdeckungen vor und beobachtet die Literaturszene der Hauptstadt. Außerdem ist er selbst Mitgründer des digitalen Verlags shelff, der im Dezember die ersten beiden E-Books veröffentlichte.