Ein Gespräch mit der Leiterin der Abteilung Suhrkamp Wissenschaft, Eva Gilmer.

Ein Gespräch mit der Leiterin der Abteilung Suhrkamp Wissenschaft, Eva Gilmer.

Wie sind Sie zum Suhrkamp Verlag gekommen?

Die kurze Story: Es wurde eine Lektorenstelle im Wissenschaftslektorat frei, der damalige Leiter der Abteilung hat mich gefragt, ob ich das machen möchte, und nach, wie man so schön sagt, reiflicher Überlegung habe ich schließlich Ja gesagt. Es gab natürlich noch ein klassisches Vorstellungsgespräch mit der Verlagsleitung. Im April 2003 habe ich dann angefangen.

© Eva Gilmer

Die lange Story: Ich bin schon Mitte der 1990er Jahre indirekt mit dem Suhrkamp Verlag in Kontakt gekommen, weil ich eine Buchhandelslehre in der legendären „Frankfurter Bücherstube Schumann & Cobet“ absolviert habe, die zum Verlag gehörte. Ein ganz außergewöhnlicher Laden übrigens, der schon damals wie aus der Zeit gefallen wirkte mit seinen antiken Vitrinen und Theken. Das Sortiment war unglaublich breit, das Antiquariat vorzüglich und die Buchhändlerinnen und Buchhändler waren allesamt hochgebildete Leute, von denen ich viel gelernt habe. Siegfried und Ulla Unseld kamen regelmäßig vorbei, auch Lektoren des Verlages, und bei einem von ihnen, nämlich Christian Döring, der heute der Anderen Bibliothek zu neuem Glanz verhilft, habe ich dann Anfang 1996 ein Praktikum im Lektorat für deutschsprachige Literatur gemacht und das Haus in der Frankfurter Lindenstraße zum ersten Mal von innen gesehen. Mein Fazit danach war allerdings: Das ist nix für mich. Ich fand es wahnsinnig schwer, ja geradezu belastend, zu einem Urteil über all die Romane, Erzählungen und Gedichte zu kommen, über die ich Gutachten zu schreiben hatte. Schreibmaschine konnte ich auch nicht so recht, kurzum: Die Uni, das Studium theoretischer Texte und die endlosen und kleinteiligen Diskussionen darüber waren das Paradies. Drei Jahre später ergab sich dann die Gelegenheit, an der Übersetzung eines ziemlich umfangreichen philosophischen Buches mitzuwirken, das bei Suhrkamp im Wissenschaftlichen Hauptprogramm erscheinen sollte und dann auch erschienen ist. Weitere Projekte dieser und ähnlicher Art im Auftrag des Wissenschaftslektorats folgten, ich fand zunehmend Geschmack daran, mich mit Theorie-Texten in der „Publikationsperspektive“ zu beschäftigen, und – siehe die kurze Story.

© Eva Gilmer

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

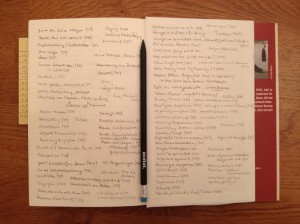

Er ist vor allem ziemlich lang. Und eine Mischung aus lesen, schreiben und reden. Ich komme so gegen 10 Uhr in den Verlag, erledige Korrespondenz (sehr viele E-Mails!), schaue, was die Tagespresse zu vermelden hat, und sehe mir ein paar Absatzzahlen an. Dann telephoniere ich mit der Herstellerin der stw, weil ich eine Deadline nicht einhalten kann, oder mit einer Kollegin aus der Rechteabteilung, weil ein Vertrag verlängert werden muß, oder mit einem Kollegen aus der Werbung, weil noch eine Headline für die Vorschau fehlt, oder mit einer Kollegin aus der Presse, weil ein Autor nicht erreichbar ist, der für ein Interview angefragt werden soll. Um 11 Uhr trifft sich das Wissenschaftslektorat (wir sind zu dritt plus ein/e Hospitant/in). Wir gehen die Post gemeinsam durch, diskutieren vielleicht die eine oder andere Rezension, planen die Produktion oder den nächsten Newsletter und überlegen uns, was als nächstes „Buch des Monats“ auf www.suhrkamp.de/wissenschaft werden soll, welche Facebook-Aktion wir anregen oder zu welchem Thema wir vielleicht mal ein Buch machen sollten. Vor allem aber tauschen wir uns über Lektüreeindrücke aus und entscheiden, ob wir diesen oder jenen Text zur Publikation im Wissenschaftsprogramm vorschlagen oder eben nicht. Bevor ich so gegen 13 Uhr zu Tisch gehe, zumeist mit meinem Kollegen von der edition suhrkamp, rufe ich noch eine Autorin an, die Fragen zum Stylesheet hat, und arbeite mich weiter durch die E-Mails. Der Nachmittag beginnt um 14 Uhr mit einer Sitzung, in der wir Lektoren uns mit den Kolleginnen und Kollegen aus den einschlägigen Abteilungen über Marketingmaßnahmen unterhalten. Danach setze ich mich hin und schaue Fahnen durch oder schreibe Klappentexte. Das mit den E-Mails und Telephonaten geht unablässig weiter. Wenn es etwas ruhiger wird, so gegen 17 Uhr, koche ich mir einen Tee und fange an, an einem Text zu arbeiten, das heißt: Ich nehme einen Stift, fange an zu lesen und streiche alles an, was mir so auffällt. Um 22 Uhr ist dann meistens Schluß. Ich fahre den Rechner runter, räume ein bißchen auf und radle nach Hause. Gelesen (Bücher, Manuskripte) wird fast ausschließlich am Wochenende.

© Eva Gilmer

Die gesamte Buchbranche ist derzeit in einem tiefgreifenden Wandel: Wie wirkt sich das auf ein Wissenschaftsprogramm aus?

Das werden wir sehen, zumal der Wandel ja vielgestaltig ist, diverse Ursachen hat und es noch nicht ausgemacht ist, wohin die Reise geht, sei es für den Handel, sei es für die Verlage. Allein am Thema eBook scheiden sich ja die Geister, wie die hochinteressante Debatte zeigt, die gerade auf unserem Blog (www.logbuch-suhrkamp.de) tobt. Generell glaube ich, daß man sich hüten sollte, angesichts von Transformationsprozessen kulturpessimistischen Reflexen freien Lauf zu lassen, aber ich halte es für unklug, zu diesen Prozessen keine kritische Haltung zu entwickeln, zumal wenn man in der einen oder anderen Form daran beteiligt ist. Lassen Sie es mich, um Ihre Frage vielleicht etwas konkreter zu beantworten, mal so sagen: Ein Teil des Wandels scheint ja darin zu bestehen, daß zwar offenbar nicht weniger Bücher insgesamt gelesen werden, das aber nicht mehr so in die Breite geht. Es gibt eine Konzentration auf (potentielle) Bestseller bei allen Beteiligten: den Verlagen, den Händlern und den Lesern. (Wer nach den Gründen dafür fragt, landet ganz schnell in einer klassischen Henne-Ei-Situation.) Nun ist es ja ziemlich schwer, wenn auch nicht völlig unmöglich, mit anspruchsvoller wissenschaftlicher Literatur, gar mit „Theorie“ in die Bestsellerlisten zu kommen. Wir backen da also von vorneherein etwas kleinere Brötchen – die Betonung liegt auf „etwas“ –, sind dafür aber den entsprechenden Mechanismen und Volatilitäten nicht ganz so stark ausgesetzt. Aus dem „Kampf um Sichtbarkeit“ können wir uns dennoch nicht einfach heraushalten. Wenn es immer weniger Buchhandlungen gibt, die stw-Titel vorrätig halten, wie ocelot, das erfreulicherweise tut, so daß die Kundin sie auch mal findet, ohne danach gesucht zu haben, ist das schon ein Problem, zumal wir uns mit diesen Büchern durchaus auch an ein breiteres Publikum wenden. Das heißt, wir müssen noch andere Wege der Sichtbarmachung finden, und ich hoffe, daß uns das gelingt, und zwar ohne an der prinzipiellen Ausrichtung des Programms zu rütteln. Aber klar ist auch: Eine sehr wichtige Zielgruppe für das Wissenschaftsprogramm sind nach wie vor die Uni-Leute, also die Studierenden und die Lehrenden. Und in diesem Zusammenhang macht mir ein anderer Wandel tatsächlich Sorgen, nämlich der an den Universitäten – ein weites Feld, das ich hier keinesfalls betreten werde!

Was ist Ihr Lieblingsbuch aus 40 Jahren stw?

Oha – eine private Frage! Ich kann Ihnen das leider nicht in der gewünschten Form – Autor, Titel, stw-Nummer – beantworten, weil es das Lieblingsbuch nicht gibt und aus meiner Sicht auch nicht geben kann. Und selbst wenn es einen absoluten Favoriten gäbe, würde ich ihn Ihnen vermutlich nicht verraten. Ich kann nur sagen, daß ich persönlich eine große Schwäche für Texte habe, die durch den heftigen Willen, etwas wirklich zu verstehen, einer Sache wirklich auf den Grund zu gehen, sowie durch die damit verbundene Anstrengung gewissermaßen existentiell grundiert sind und diese Grundierung auf die eine oder andere Weise preisgeben, ohne sie gleichwohl wie eine Monstranz vor sich herzutragen. Wenn zu dieser inneren Notwendigkeit (oder wie auch immer man das nennen mag) dann noch so etwas wie kognitive Brillanz und ein Gefühl für Sprache hinzukommen, beeindruckt mich das sehr; gelegentlich, etwa bei einigen Texten von Kant und Wittgenstein, deren Schriften wir ja in der stw anbieten, finde ich es sogar ergreifend.

„Denken heißt Überschreiten“: Was bedeutet dieses Ernst-Bloch-Zitat im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit?

Das ist eine sehr schwierige Frage, deren Beantwortung voraussetzt, daß ich verstanden habe, was Bloch mit diesem Zitat gemeint hat. Er war ja ein Denker von ganz eigener Art, sehr außergewöhnlich und mit einem Händchen für ebenso tiefgründige wie suggestive Formulierungen. Ich muß gestehen, daß ich den Satz enorm kompliziert finde, und die Komplexität wird durch Blochs Nachsatz „Freilich, das Überschreiten fand bisher nicht allzu scharf sein Denken“ nicht gerade reduziert. Aber wir wissen ja, wo diese Sätze stehen, nämlich im Vorwort zu Das Prinzip Hoffnung (stw 554, S. 2 bzw. S. 3), also jenem Werk, in dem Bloch den Versuch unternimmt, eine Philosophie der konkreten Utopie zu entwickeln. Sehe ich unsere Arbeit in irgendeinem direkten Zusammenhang mit konkreten Utopien? – Puh, das käme mir irgendwie zu dick aufgetragen vor, obwohl es natürlich toll klänge zu behaupten, es ginge bei all den Büchern, die wir herausbringen, im Grunde um „Grundrisse einer besseren Welt“. Manche lassen sich vielleicht so beschreiben, andere bemühen sich eher um „Grundrisse der Welt, wie sie derzeit ist“ oder um „Grundrisse der Welt, wie sie einmal war“, was mir beides mindestens so wichtig zu sein scheint, zumal um dem Wörtchen „besser“ einen guten Sinn zu geben.

„Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen“ (Theodor W. Adorno, Minima Moralia)

Ich habe es nicht so mit Sentenzen und Wahlsprüchen, aber wenn ich mir einen Satz an meine Bürotür nageln müßte, dann vielleicht diesen von Adorno (aus Minima Moralia): „Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen“ – der allerdings geradezu danach schreit, durch Samuel Beckett fallibilistisch abgefedert zu werden: „Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better“ (aus Worstward Ho/Aufs Schlimmste zu).

Vielen Dank für das Gespräch!

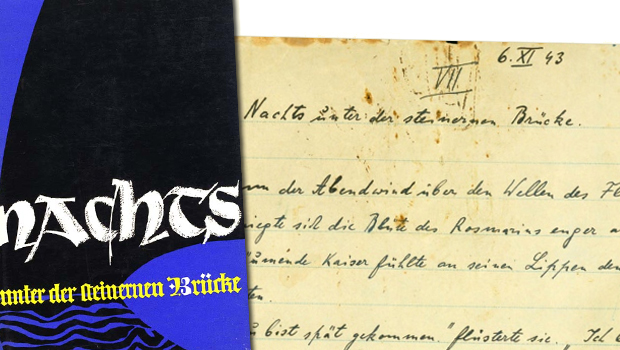

Nachts unter der steinernen Brücke

Nachts unter der steinernen Brücke