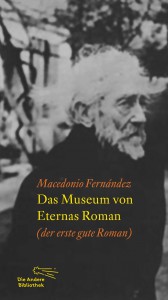

Ein Roman, der sich selber zum Thema hat.

Zu Beginn einer Buchbesprechung steht zuweilen, zumeistenweilen, eine Inhaltsangabe, eine Beschreibung des Korpus'. Sucht man allerdings einen Korpus in Macedonios Roman, wird man sich vielleicht ein Bein abbeißen. Dieses fehlende Bein ist dann allerdings eines, das gerade durch sein Fehlen immer präsenter wird, selbst über den Tod hinaus. Wer sagt schon über einen Verstorbenen: „Er starb. Er hatte zwei Beine.“? Dieses Bein überlebt seine eigene Nichtexistenz, da es nicht ist, bleibt es. Nur was Korpus ist, stirbt. „Das Museum von Eternas Roman“ hangelt am Tod vorbei. Und das nicht ohne Grund: das Bewusstsein ist das Ziel.

Zu Beginn einer Buchbesprechung steht zuweilen, zumeistenweilen, eine Inhaltsangabe, eine Beschreibung des Korpus'. Sucht man allerdings einen Korpus in Macedonios Roman, wird man sich vielleicht ein Bein abbeißen. Dieses fehlende Bein ist dann allerdings eines, das gerade durch sein Fehlen immer präsenter wird, selbst über den Tod hinaus. Wer sagt schon über einen Verstorbenen: „Er starb. Er hatte zwei Beine.“? Dieses Bein überlebt seine eigene Nichtexistenz, da es nicht ist, bleibt es. Nur was Korpus ist, stirbt. „Das Museum von Eternas Roman“ hangelt am Tod vorbei. Und das nicht ohne Grund: das Bewusstsein ist das Ziel.

Der Roman fußt auf Aufschiebung. Macedonio schrieb über Dekaden an ihm, kündigte ihn immer wieder an und versicherte damit dessen Vorhandensein, und er wurde erst posthum veröffentlicht. Mehr noch allerdings, da der Roman gut zur Hälfte aus Prologen besteht. Eine unausgesetzte Verzögerung, im Leben wie im Roman selber. Dieses Verzögern, das Pendeln des Geistes des Romans über einem Zwischenraum, bewirkt etwas, nämlich die Schaffung des Lesers. Er ist derjenige, der dem Roman seine Existenz gibt, insofern ist er ein „schreibender Leser“, die höchste Form. Er wird Teil des Kunstwerkes und somit selber Kunstfigur. Ihm steht genügend Zeit zur Verfügung, seinen Platz an diesem Ort, im Roman, zu suchen.

Macedonio legt dabei ironische Fallstricke aus. So werden Figuren vorgeschlagen, was den Leser den Roman präfigurieren lässt, einige finden jedoch keinen Einlass, werden quasi an der Tür abgewiesen, dürfen gerade mal anklopfen und spielen danach keinerlei Rolle. Der Leser kalkuliert durch, wird dann aber mit einer Nullstelle belassen, die weiterarbeitet. Dem Aufschieben, an dessen Ende das Zustandekommen stehen soll, folgt ein teilweises Aussetzen, mit dem umgekehrten Effekt, dem Nichtzustandekommen. Unvorhersehbarkeiten sind Konstituenten in Macedonios Denken, die „Erschütterung des Bewusstseins“ ist für ihn zwingend notwendig, öffnet und macht frei. Als (apokalyptischer) Vorreiter war er Ideal, Idol und bestimmend nicht allein für Julio Cortázar oder Jorge Luis Borges, der eng mit ihm befreundet war.

Nach Macedonios theoretischen Ausführungen in „Das Museum“ und anderen seiner Schriften baut eine Literatur, die Realität nachbildet, nichts als eine Illusion auf, wo sie davon ausgeht, keine eigene Wirklichkeit abzubilden. Sie ist dann keine Kunst. Damit diskutiert er natürlich die Moderne. Und stellt sie mit diesem Roman gleichsam aus. Selbstreferentialität beispielsweise wird bis zu dem Punkt getrieben, wo der Roman den Leser anspricht.

(Diese Besprechung zieht ein Bein nach, hier nun eine Inhaltsangabe: 'Der Roman', das ist der Name eines Landgutes, das 'Der Präsident', Metaphysiker und Hedonist, mit seiner Geliebten Eterna und weiteren ausgewählten Persönlichkeiten bewohnt. Es tauchen auf die Herzallerliebste, ihr Vater, Quasigenius, der Nicht-Existente-Kavalier. Sie wissen, dass sie gelesen werden und nur dadurch und nur hier existieren. Ihre Aufgabe ist im Buch, ist es, Buenos Aires auszukundschaften, ihre Erfahrungen auszuwerten und die Stadt letztendlich zu verbessern. Das scheitert schon in der Auswertung.)

Es ist alles gar nicht so kompliziert:

In diesem Roman steht, was in jedem Roman steht. Nein, man muss da präziser sein: In diesem Roman steht, was in allen Romanen steht, und zwar gleichzeitig. Dieser Roman ist alle Romane, alle, die gewesen sind, alle, die sind, und alle, die sein werden. Er war also schon immer, er ist jetzt, und er wird immer sein. Dieser Roman stellt nicht die Seinsfrage, er ist die Seinsfrage, die Seinsfrage an sich selber. Er ist also nicht ein Roman, sondern der Roman. Und er bündelt die Ewigkeit in sich. Von daher ist er der Ausgangspunkt und der Endpunkt, da es keinen Ausgang und kein Ende gibt. Von daher findet er keinen Anfang, da der Anfang das Ende mitbegreift, und er findet kein Ende, da dies eines Anfanges, den es nicht gibt, bedarf. Er ist das Aleph aus Borges' gleichnamiger Geschichte („der Ort, an dem, ohne sich zu verwirren, alle Orte des Orbis' sind, gesehen aus allen Winkeln“), er ist das Aleph des Romans und der Kunst. Er steckt in jedem Roman, so wie jeder Roman in ihm steckt. Daher müssen wir ihn nicht lesen, haben wir ihn doch schon gelesen, gleich mit unserem jeweilig ersten Roman und mit jedem weiteren nochmals und nochmals. Aber wir müssen ihn lesen, da wir ihn tatsächlich nie gelesen haben. Er ist in jedem Roman, aber wir haben ihn nie bemerkt. Der Roman an sich ist in jedem einzelnen Roman der Protagonist. Gleich der Erfindung von Macedonio: ein Protagonist, der nie in Erscheinung tritt, dennoch anwesend ist und alles bestimmt.

1967 erschienen, 15 Jahre nach Macedonios Tod, liegt hier die erste deutsche Übersetzung des „ersten guten Romans“ vor.

Das Museum von Eternas Roman

Macedonio Fernández

Übersetzt von Petra Strien-Bourmer

Mit einem Nachwort von Gerhard Poppenberg

Die Andere Bibliothek

421 Seiten

36,-

Laura Sonnefeld (ocelot Store) freut sich auf Toby Barlows

Laura Sonnefeld (ocelot Store) freut sich auf Toby Barlows